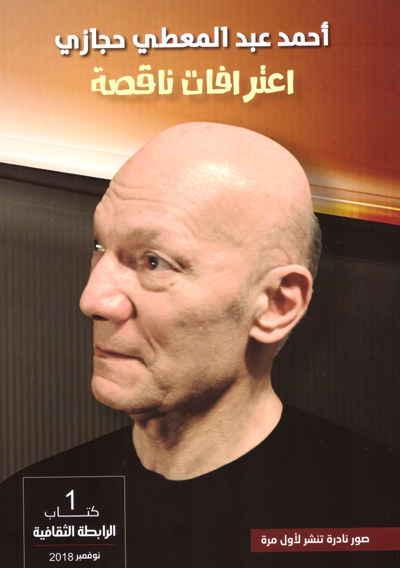

أحمد عبدالمعطي حجازي واعترافاته الناقصة

مصطفى عبدالله

أزور الشاعر العربي الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي اليوم لأطمئن على حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة دقيقة قبل أيام، وقد رأيت أن أحمل معي الهدية التي يمكنه أن يقدمها لزوجته الدكتورة سهير عبدالفتاح يوم 21 مارس/آذار في عيد الأم؛ نسخة من أحدث كتبه "اعترافات ناقصة" الذي أمضيت أكثر من شهر في لقاءات يومية معه كي ينجزه وينشره له صديقه ناصر عراق كهدية لقراء العدد الأول من مجلة "الرابطة الثقافية". وكان حجازي قد جعل إهداء هذا الكتاب:

"إلى سهير عبد الفتاح

الزوجة الحبيبة

رفيقة العمر

أم: مها وعمرو وريم وزياد

جدة: آدم ونديم وفارس وأدهم

هذه صفحات من ذكرياتي أو من سيرتي الذاتية، تنقلت فيها بين مراحل من حياتي وأحداث وتواريخ بقدر ما سمح لي الحوار المطول الذي كان الكاتب المغربي عبدالقادر الشاوي قد أجراه معي ليوزع على ضيوف المنتدى الثقافي العربي الإفريقي (منتدى أصيلة) في دورته التي انعقدت في صيف عام 1996، وفيها فزت بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي التي أُحدثت بعد وفاة هذا الشاعر الكونغولي المعروف".

وتبدأ فصول الكتاب بالإشارة إلى هذا المنتدى الدولي الذي حصل فيه حجازي على جائزة الشعر الإفريقي، وهي جائزة دولية شارك في التحكيم لها شعراء ونقاد أفارقة وأوروبيون، وكان هو أول شاعر عربي يفوز بها وربما كان الوحيد حتى الآن.

قال حجازي إن هذا الذي حدث كان مناسبة لإجراء هذا الحوار الذي اجتهد فيه الكاتب المغربي في أن أجيب عن الأسئلة التي توقع أن تخطر للحاضرين من المغاربة والأفارقة والأجانب الأوروبيين وغير الأوروبيين الذين شاركوا في أعمال المنتدى في تلك الدورة.

وقد رأيت أن أُعيد النظر في الحوار وأعده للنشر اليوم.

وقد سميت هذه المحاولة "اعترافات ناقصة".

والواقع أنها ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها لسيرتي الذاتية. فقد سبق أن طرقتها في المناسبات التي مرت عليّ خلال الأعوام الخمسين الماضية، سواء أكان ذلك بدافع ذاتي أو كان استجابة للصحف والمجلات والمؤسسات الثقافية التي شاركت في هذه المناسبات. ولا شك أني في حاجة لجمع ما سبق أن قدمته وإعادة النظر فيه تمهيدًا لإخراج سيرة أتمنى أن تكتمل.

ويشير حجازي إلى أن السيرة الذاتية كما يعرف القراء الأعزاء ليست شكلًا واحدًا، وإنما هي أشكال وصور، فيها المذكرات، واليوميات، والرسائل، والاعترافات. فيها الموضوعي والشخصي، وفيها التقرير المباشر والكتابة القصصية، وفيها الصريح والأقل صراحة.

ويتطرق لكاتب السيرة فيذكر أنه يختار طريقه مراعيًا أكثر من اعتبار فني واجتماعي. فالذي يعمل في بيته بعيدًا عما يجري في الحياة العامة غير الذي يشارك في هذه الحياة. الأول يكتب ما يشبه المناجاة أو المونولوج الداخلي، والأخير يكتب ما يشبه الحوار أو الديالوج.

ويوضح الشاعر الكبير أن هناك من يروي عن نفسه بوجه صريح مكشوف مستخدمًا ضمير المتكلم، وهناك من يتخذ من ضمير الغائب قناعًا يتحدث من ورائه، وهناك من يحدثنا حتى "من وراء القبر" كما فعل الكاتب الفرنسي الرومانتيكي شاتو بريان في سيرته التي تختلف كثيرًا عما كتبه آخرون مثل: جان جاك روسو في اعترافاته، وأندريه جيد، وجيمس جويس، وسومرست موم. فضلًا عما كتبه: طه حسين، والعقاد، وأحمد أمين، ولويس عوض، وشكري عياد في سيرهم الذاتية التي يجمع بينها كلها أنها نوع أدبي جديد لم تعرفه الثقافة الإنسانية إلا بداية من القرن الثامن عشر مع ظهور شخصية الإنسان الفرد الذي استقل بوعي ذاتي يتميز به عن الوعي السائد أو عن الجماعة التي ينتمي لها.

وفي النهاية يذكر شاعرنا أن السيرة الذاتية ليست عملًا سهلًا، وإنما هي عمل صعب تتداخل فيه الأنواع، وهي في النهاية لغة، أي حوار بين الكاتب ونفسه، وبينه وبين القارئ، وبينه وبين الجماعة.

حَرَارَةُ الْمَوْطِن

وفي اعترافاته الناقصة يشير حجازي إلى أن هناك تحولات كثيرة مرت به على المستوى الشخصي، ومع ذلك فقد عاش حياة هادئة. تزوج وعمره ثلاثون سنة. عاش مراهقة عنيفة بسبب أنه نشأ في الريف المصري نشأة غير طبيعية. يعني نشأ في الريف وهو ليس فلاحًا ولا كانت أسرته كذلك. كان أبوه يملك محلًّا للخياطة، متعلمًا وله مكتبة، وكان مستمعًا جيدًا للموسيقى. وكان في شبابه، على ما حدثه به صحابه، مزهوًّا بالحياة. تزوج أربع مرات (أم حجازي هي الزوجة الرابعة). عاش حياة شخصية أوسع من حياته الرسمية (الزوجية)، وهو أمر كان متاحًا للرجال في ذلك الوقت.

كانت بلدته في المنوفية، وهي تجاور مدينة كبيرة (طنطا) أو القاهرة الصغرى - في ذلك الوقت - بحكم الجالية الكبرى الموجودة فيها من الإيطاليين واليونانيين والشوام. ولعلها كانت تتوفر على كل ما انفردت به القاهرة، سواء بحكم الاختلاط أو بحكم التفاعل. وقد ارتبط ذلك، على الأرجح، بسبب وجود طبقة مُلّاك الأراضي الزراعية الكبار الناشئة. إذ إنه قبل القرن العشرين لم تكن هذه الطبقة قد ظهرت بعد، وحركة تمليك الأراضي للمصريين لم تبدأ في الحقيقة إلا مع سعيد باشا في أواسط القرن التاسع عشر، وهي لم تكتمل إلا في بداية القرن العشرين. ومع بداية هذا القرن كانت طبقة المالكين المذكورة قد تبلورت، وهي الطبقة التي كانت وراء بعض التحولات التي عرفتها مصر. واستقرار هؤلاء في (طنطا) وفي بعض مدن الأقاليم كان أدعى لقيام حياة مزدهرة من حولهم.

إن نشأة حجازي في (تلا) القريبة من هذا المناخ المديني كانت تثير الشعور بالاختلاف إلى حدٍّ ما.

بيته محاط بالفلاحين وأهله ليسو منهم بحكم طبيعة عمل الوالد وظروف الأسرة.

كانوا يملكون آفاقًا مغايرة ناتجة عن القراءة والاهتمام بالثقافة والكتب والموسيقى. وكان أبوه يستقبل موسيقيين في بيته، يُحيون حفلات على الطريقة القديمة.

وهكذا، كان مجلسه عامرًا: ناظر المدرسة، المأذون الشرعي، علماء الأزهر، أضف إلى ذلك دور الراديو. هناك شيء مهم في نشأة الشاعر الكبير، لقد كان عشية اشتعال الحرب العالمية الثانية لا يتجاوز أربع سنوات، ولقد تأثر باندلاع هذه الحرب أيما تأثر، خصوصًا وأن الإنجليز كانوا موجودين في مصر، وعندما انتقلت الحرب إلى الصحراء الغربية انتقل كثير من سكان الإسكندرية إلى داخل الأقاليم، ومنهم من وصل إلى (تلا) في ذلك الوقت.

ولما أنهيت دراسته الابتدائية وانتقل إلى (شبين الكوم) لمتابعة الدراسة المتوسطة تفتحت الحياة الضيقة أمامه، ولهذا أيضًا عاش بداية شبابه بعنف.

إن مواءمة البيئة لظهور الشاعر كانت من جانبين: الحيوية العنيفة التي كانت موجودة حوله، مع ما أشار إليه من ظروف عامة: الحرب، اشتعال الحركة الوطنية أثناءها وبعدها، أجواء الحياة الاجتماعية المضطربة والصاخبة، التحولات البطيئة التي كانت تفعل في الواقع من حوله. ومن المعلوم أنه بعد الحرب مباشرة هبّ المصريون لمطالبة الإنجليز بالجلاء، واستخلاص حقوق الوطن، ثم كانت قضية فلسطين كذلك ملتهبة ومعدية بجميع المعاني الممكنة في ذلك الإبان، إذ المعروف أن المصريين تطوعوا لنصرة هذه القضية، وفيهم عشرات من منطقة حجازي، قبل دخول الجيش الرسمي إليها، أي قبل 15 مايو/آيار 1948، وكانت هناك حملة تبرعات لتزويد الفلسطينيين. والواقع أن بعض هذا السلاح تسرب إلى أيدي المصريين أثناء معارك الصحراء الغربية، وانتقل إلى الفلسطينيين، وربما إلى اليهود.

هذا جوٌّ كان يثير الانفعال، ويطرح الأسئلة، ويساعد الشاب الصغير على الخروج من المنطقة التي كان لها طابعها الضيق والمغلق (الريف المصري)، والاهتمام بما حوله، وربما للتفكير بعواطفه المكبوتة التي كانت تغلّها التقاليد الموروثه.