ثقافة الإبصار والعمى من هوميروس لبورخيس وطه حسين

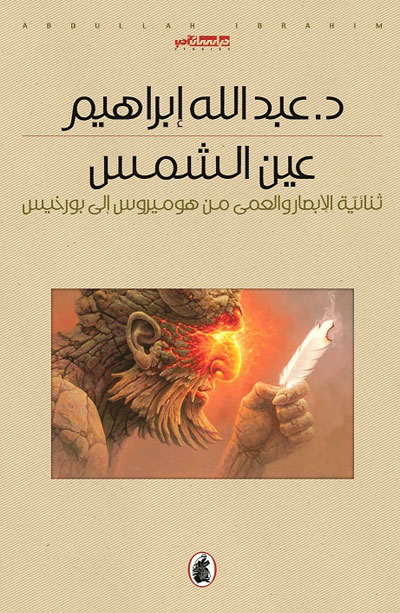

يقف الناقد د. عبدالله إبراهيم في كتابه الجديد "عين الشمس.. ثنائية الإبصار والعمى من هوميروس إلى بورخيس" على قضية الحَجْب والكشف باعتبارهما وجهين رديفين للجهل والمعرفة، عند المكفوفين والمبصرين على حدٍّ سواء، ويسترشد بأمثلة على ذلك، وليس من غايته إبطال فرضيَّة وتأكيد أخرى، بل هو ترحُّل ثقافي في طيَّات ثقافة الإبصار والعمى، عبر التاريخ، بما يكشف أنَّها ثقافة متنوِّعة لا تقترن بالبصر أو بانعدامه، بل بحضور البصيرة أو غيابها، وربَّما، يُفهَم من الكتاب أنَّه انتصار للعمى على حساب البصر، فلا تعدُّ تلك مثلبة فيه، إنْ رشح منه شيء من ذلك؛ فغايته الاحتفاء بالبصيرة التي توارت عن المبصرين، وكأنَّها غَرُبت عن عالمهم.

ويضيف د. عبدالله في مقدمته للكتاب أن التعارضات الدلاليَّة بين الإبصار والعمى لا تقف عند حدٍّ ما، بل تتجاوزه إلى أن ذِكر الأعمى، أو الضرير، أو الكفيف، أو الأكْمَه، يطوي معاني انطفاء البصر، وتعذُّر الرؤية، أمَّا ذِكر المبصر فيشمل كلَّ راءٍ، وناظرٍ، ومعاينٍ، وقد رأيت أنَّ الانحباس في حقل دلالي يستوي على الثنائيات الضديَّة يتبدَّد حينما يلزم الحديث عن البصيرة التي تتجاوز تلك الثنائيَّة، وبها تستبدل إبصارًا خفيًّا يحوزه بعض الذين تخطَّوا حبسة فقدان البصر، وحازوا مُكنة استجلاء الأمور من غير رؤية، بل برؤيا تفوقها قدرة، فالبصيرة مثل عين الشمس لا تُمسك عن شيء، ولا تنثني عن كشف.

الإبصار والعمى يتحاوران على أنَّهما وسيلتان لمعرفة جليَّة لا تختبئ وراء الغموض، ولا تحيط نفسها بالإبهام. وتلك هي معرفة ذوي البصائر، الذين جاوزوا حدَّ العمى إلى بصر داخلي يُعرِّف نفسه بأنه الإبصار الحقيقي

من الصحيح أن الفكر التقليدي وَضعَ ثاقب البصيرة في تعارض مع أعمى البصيرة، غير أنه ما إنْ يدور الكلام على البصيرة الحقَّة حتى ينتفي التعارض في كلِّ ذلك؛ لأن البصيرة ضرب من الفطنة، والفراسة، وقوة الحجَّة، ومتانة الإدراك؛ فهي رؤية اعتباريَّة تتخطَّى مستوى البصر لتغوص في منطقة الاستبصار، والإبانة، فتتوارى كلُّ معاني الحجب، والاستتار، والإخفاء.

ويوضح أن التفريق بين الإبصار والعمى يقود إلى الحديث عن العميان، بوصفهم أفرادًا حُرموا نعمة البصر، وبإزاء ذلك خمل ذِكرُهم، بوصفهم جماعة لها ظرف خاص في التواصل وإنتاج الخطاب، وتأتَّى عن ذلك ضَرْب من الاهتمام المبتور بهم، فانتُقصوا أو احتُفي بهم؛ لأنهم تخطَّوا صعاب العمى بأن جاءوا، على مستوى الإبداع الأدبي والفكري، بما تعذَّر الإتيان به من طرف كثيرٍ من المبصرين. وكان أن جرى تقصِّي أخبارهم، وصفاتهم، ولم يكترث أحدٌ بهم باعتبارهم جماعة تتشارك في أعراف متماثلة في التواصل، والترابط، والتفاعل؛ فالعميان جماعة متلازمة في خطاباتها، وتخيُّلاتها، وعلاقاتها، فيصحُّ أن تكون "جماعة خطابيَّة تواصليَّة" بحساب أنَّها فئة من المتكلِّمين الممتثلين لقواعد مشتركة في إنتاج الخطاب وتداوله، فأعضاء الجماعة التواصليَّة "يشتركون في عدد من أنماط العيش والمعايير"، وقد استحقَّت هذا الاسم لأنَّ "هويتها موسومة باعتراف أعضائها بآليَّات، وعقود تواصل"، بحسب التعريف الذي ذكره "معجم تحليل الخطاب" للجماعة التواصليَّة.

ويشير د. عبدالله إلى أن جماعة العميان تمتثل للأعراف الناظمة لأفرادها في الميول الفكريَّة، والرغبات النفسيَّة، والنزعات العاطفيَّة، والتصوُّرات العامة عن العالم، وهي تترابط فيما بينها بطرائق التواصل الشفوي، والتعبير اللفظي، فيجد فيها الأعمى نفسه منتميًا إلى فئة يماثله أفرادها في كثير من أمور الحياة، ولا يصحُّ احتساب العميان جماعة اعتقاديَّة لها ميول سياسيَّة أو دينيَّة خاصة، بل ينتظمها ناموس مشترك تُراعى فيه السُّنَن الخاصَّة بالمكفوفين، ويُعدُّ ذلك السلوك مَرجعًا عامًّا لها في العالم الذي تعيش فيه. وعلى هذا يصبح من الضروري تعديل النظر إلى العميان من كونهم أفرادًا متناثرين في سياق التاريخ الاجتماعي إلى كونهم جماعةً متلازمةً في طرائق إنتاج الخطابات، وتبادلها، والتواصل بها فيما بينهم، ومع الآخرين؛ فذلك يتيح الفرصة لكشف "الذخيرة الثقافيَّة" التي ينهلون منها، وأعراف التأليف الشفوي المتَّبع لديهم قبل أن يقع تدوين ما يتفوَّهون به، وتحليل القدرات المتبادلة بين الحواس، فضلًا عن استكناه النبوغ الذي ينمُّ عن بصيرة نافذة، لدى كثير منهم.

ويلفت إلى أن العميان يقيمون صلتهم مع العالم بحواسِّهم كلِّها، ما خلا البصر، وبها يكوِّنون صورًا ذهنيَّة شبه مجرَّدة عنه، فاللَّمس، والشمُّ، والسَّمع، والتذوُّق، وسائلهم الأساسيَّة في ربط أنفسهم بالعالم، وقد عُرف عنهم رغبتهم في اجتياز عقبات الحياة، وتحلِّيهم بالحساسيَّة المُفرطة التي تظهر في علاقاتهم بالمبصرين، وكلُّ هذا لا يُخفي رغبتهم في العُزلة، معتقدين أنَّهم غير مرغوب فيهم في وسطٍ مبصرٍ له أعرافه المنظورة في التواصل والتراسل، لكنَّ مداومة البحث في شؤونهم تكشف أنَّهم يتَّسمون بالذكاء، ويمتازون بالفطنة، ويختصُّون بالحصافة، ويتحلَّون بسرعة البديهة، ويغلب أن صعوبات التكيُّف مع الآخرين دفعت ببعضهم إلى الانطواء الذي يمضونه بالتأمل والتفكُّر، والتروِّي والتبصُّر، وذلك نمَّى فيهم مُكنة الاستبصار. وتكشف معاشرتهم، فضلًا عن ذلك، عن سخاء في الاستطراد، وكرم في الإسهاب، وولع بالتفاصيل؛ لاعتقادهم بغموض الأشياء المحيطة، والذي يدفع بهم إلى الإكثار من التوضيح والتبيين.

ويوضح أن الكفيف يستعير أوصاف العالم ممَّا يسمع ويعقل، وليس بما يرى ويشاهد؛ فيتدبَّر أمره في الاعتماد على الصيغ اللفظيَّة، ويتجنَّب الحسيَّة، والمرئيَّة بخاصَّة، فيغلب أن تكون ألفاظه غزيرة بإزاء معنى لا حاجة له بذلك السيل من الألفاظ؛ لظنِّه أنَّه بالغزارة يزيد في إيضاح أمر غير مرئيٍّ لديه. وإلى ذلك، فالأعمى يُستثار بالألفاظ، ويتتبَّعها، ويتقصَّاها، ويطرب لها، ويتغنَّى بها، ويزيد فيها إطنابًا وإسهابًا، وينوِّع في دلالاتها المتعدِّدة؛ عساه يُشبع رغبة في الإفصاح عن نفسه، ولا معنى للكلمة عنده إلا إذا تلفَّظ بها، فتتأكَّد أهميتها بالنُّطق، لا بالرسم والتدوين، وهو على خلاف المبصر، لا يعرف شكلًا للكلمة، إنما يلتقط صوتًا يحملها إلى الآخرين. وقد نتج عن ذلك أن الضرير يكدُّ في جمع الألفاظ، وينقِّب في تحصيلها، ولا يترك فرصة إلا ويصبُّها في قوالب شفويَّة للتعبير عن مقاصده، ما يكشف تكرارًا للموضوعات التي يعالجها العميان، والصيغ التي يستعينون بها للتعبير عن شؤونهم، ويُفهم ذلك على أنَّه ذكاء يتفوَّق به الضرير على البصير.

يلاحظ د. عبدالله غياب الصور البصريَّة في تعبير الأعمى، أو شحَّة ملحوظة فيها عند محاولته الإفصاح عن نفسه. ويقول "في حال كان العمى أصيلًا فكثير من ملامح العالم، بما في ذلك الألوان، والأحجام، والأطوال، والأشكال، تكون مبهمة عند الضرير؛ لأنه لم يتعرَّفها في ضوء علاقتها بنظيراتها، فلا يبني في ذهنه صورًا لها، أمَّا في حال كون العمى دخيلًا، فإنَّ شيئًا من ذلك يبقى في نطاق إدراكه، وتنشط الحواس البديلة، فتؤدِّي وظيفة مقاربة لما تؤدِّيه العين المبصرة، غير أنه يحرص على توسيع مجال اهتمامه بمزيد من الخبرات القائمة على التقدير والترجيح.

وحينما يجري الحديث عن علاقة الأعمى بالعالم، يُفضَّل الحذر من القول بمطابقة بين الأشياء وصفاتها الدقيقة؛ فينشط الخيال عند العميان لأنهم ينتهكون الحدود التي ارتآها المبصرون للعلاقة بين الأشياء والكلمات المعبِّرة عنها، فلا يُتَوقَّع منهم تمثيل شفَّاف للعالم، بل تخيُّل مُفرط عنه. وقد يبدو الربط بين الأسماء والمسمَّيات ضعيفًا، عند المكفوفين، مقارنةً بالمبصرين، غير أن مهارات التذكُّر، والاستحضار، والاستدعاء، وقوَّة الانتباه، والخزين السمعي للمعارف تعوِّض عن ذلك؛ ففي ظلِّ غياب المثير البصري تفعل مثيرات الحواس الأخرى فِعلها في تجميع الصور الذهنيَّة والصور الحسيَّة عند المكفوفين".

ويضيف أنه من الصحيح أنَّه قد يتعذَّر على الضرير إدراك دقيق لبعض المفاهيم التي ذكرناها، ومصدر معظمها البصر؛ لكن مران الإصغاء، ورهافة السَّمع، ومهارات اللَّمس، تجعله على مقربة من الإدراك السليم لها. وقد يفضي عدم الدقَّة، في مجال الأدب، إلى إطلاق الخيال في التعبير عنها، فلا قيود تَحول دون العبور إلى المناطق الجديدة له، ولا حدود تكبح الخيال من أداء فعله، وعلى الرغم من ذلك، يظهر التكرار بسبب الرغبة في التأكيد والإفهام، وتتراءى الصيغ الجاهزة في الوصف المُتخيَّل؛ لأنَّ مصدر الذاكرة يغذِّي القريحة بقوالب شبه ثابتة من الأقوال لا سبيل إلى استبدالها، وبخاصَّة في الآداب الشفويَّة، ومثالها الملاحم القديمة عند هوميروس، فتتوالى الإيقاعات ذاتها في وصف المعارك، والخيول، والرماح، والأبطال؛ فالشَّاعر الضرير يغرق في الاتِّكاء على الصيغ الجاهزة؛ لأنها ذخيرته الأساسيَّة التي يصقلها عبر الإنشاد، وبها يستبدل، في الآداب النثريَّة المدوَّنة، الإسراف في الشروح، والإطالة فيها.

ويظهر ذلك، بوضوح، عند المعرِّي الذي جعل من مدوَّناته النثريَّة طِرسًا خطَّ عليه الألفاظ ودلالاتها واستعمالاتها، فلا يكلُّ من الاستطرادات اللُّغويَّة أو النحويَّة أو البلاغيَّة أو الشعريَّة؛ ما حال دون العثور على بنية متماسكة، للحدث، في مدوناته الكبرى مثل: "رسالة الغفران"، و"رسالة الصاهل والشاحج"، و"رسالة الملائكة"، إلَّا بجهد ومشقَّة، ففيها، وفي سواها، يَغمُر النصَّ بطبقات من الشروح والتعليقات المُسهبة، ويُكثر من ذكر المرادفات، والنظائر، والأضداد، عساه يبلغ عمَّا يريد الإفصاح عنه، فيتولَّد عن ذلك غموض؛ لولع أبي العلاء بالغريب من الألفاظ، ورغبته في صبِّ معارفه اللُّغويَّة كلِّها في سياق الفكرة التي يريد طَرْقَها، فلا يمكن مجاراته إلا بالعَنَت، وبالعناد، والاستعانة بمعجمات اللُّغة، فتختنق الحركة السَّرديَّة في نصوصه تحت ثقل الإفاضة الكلاميَّة التي لا تعرف حدًّا يردُّها.

يرى د. عبدالله أنه يسهل ملاحظة صيغ الموضوعات المكرَّرة في قصص بورخيس، كالأحلام، والأرق، والمتاهة، وكلُّها حوافز سرديَّة تلازم أدبه، وتعمل عمل النظر إلى الأشياء بترداد ذكرها من غير وعي مباشر بذلك، إنما الرغبة المستترة بتأكيدها؛ لأنها من لوازم حياة الضرير. ويظهر شيء من ذلك، مرَّة بعد مرَّة، في نثريَّات طه حسين، وبخاصَّة تواتر صيغ التأكيد، والتثبيت، والترسيخ، وهذا وجه من وجوه التكرار في السَّرد يماثل في وظيفته الصيغ الجاهزة في الشِّعر، ويظهر بوضوح عند الشُّعراء والناثرين، من العميان، على حدٍّ سواء. على أنه لا يجب الاقتصار على النظر إلى العميان بوصفهم جماعة لها معجمها اللفظي ومعجمها الدلالي، وأنماط التخييل الخاصة بها، وكذلك تبادل الحواس، بل يجب الوقوف على قدراتهم التخييليَّة، والوصفيَّة، لعوالم توارت عن أبصارهم، فنزعوا إليها بطرائق من التعبير والتمثيل، ندر أن قام بها المبصرون، وتقدَّموا على ما سواهم غوصًا في المناطق القصيَّة للذات البشريَّة، وانغماسًا فيها، فاستكنهوها على خير ما يكون الاستكناه، ولم يردُّهم العمى عن التوغُّل في أغوار المعاني التي تلعثم المبصرون في التعبير عنها؛ فالعين الخفيَّة رأت ما عزَّ إبصاره من العيون الظاهرة.

وفي كثير من الأحيان، تكون للضرير فضيلة الانتباه إلى أمر لم يخطر لذي عين مبصرة، فالأعمى راءٍ فَطنٍ بأحوال العالم، فقدَ تلمَّسه بحواسِّه ما عدا العين الواهنة التي انكفأت إلى الداخل، فاستحالت بصيرة لا سبيل إلى الإحاطة بقوَّة إدراكها، وترتَّب على ذلك صنف من المعرفة التي تنكر على نفسها الاحتجاب، ولا تعترف به؛ فالإبصار والعمى يتحاوران على أنَّهما وسيلتان لمعرفة جليَّة لا تختبئ وراء الغموض، ولا تحيط نفسها بالإبهام. وتلك هي معرفة ذوي البصائر، الذين جاوزوا حدَّ العمى إلى بصر داخلي يُعرِّف نفسه بأنه الإبصار الحقيقي.