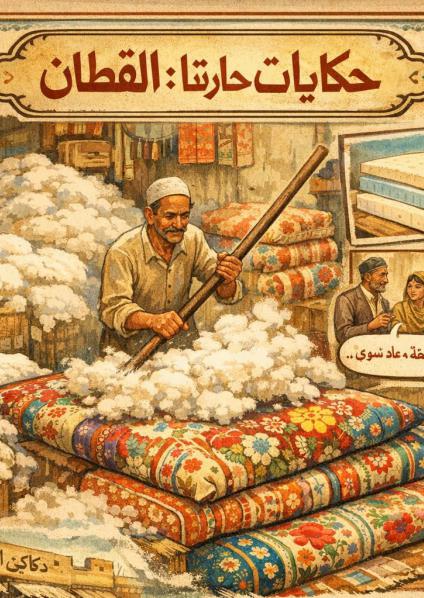

حكايات حارتنا: القَطّان

كانت حارتنا مكتظّةً بأصحاب المهن، لكلّ واحدٍ صوته ورائحته وطقسه الخاص. غير أن أكثرهم حضورًا في ذاكرتي قايد القَطّان؛ رجلٌ نحيل، تملأ دكّانه رُبطاتٌ ضخمة من القطن الخام، كأنها غيومٌ هبطت إلى الأرض واستقرّت في الزاوية.

كنت أقف أراقبه وهو يندف القطن؛ يرفعه بالعصا الطويلة ويهوي بها على المرقد بعد حشوه، ضربةً بعد ضربة، حتى يستوي ويطمئنّ القطن في جوفه. كانت المخدّات والدواشق تتكوّن أمامي ككائناتٍ حيّة، تتنفّس مع كل ضربة. أمّا الأقمشة، فكانت حكايةً أخرى: ألوانٌ متناسقة، ورودٌ وزهور، ورسومٌ تبهج العين قبل أن تسرق الجسد إلى نومٍ عميق. لها رائحةٌ خاصة، منعشة، كأنها وعدٌ مبكّر بالراحة.

مرّت الأيام، وتغيّر الزمن. ظهرت المراتب الإسفنجية، ناعمةً وسهلة، فتعلّقت بها رغبات الناس، وبدأ دكّان قايد يخلو إلّا من القليل. صار زبائنه يأتون من القرى والبادية؛ وجوهٌ متعبة، وأيدٍ تعرف معنى قلة المال. كانت المساومات تطول، شدٌّ وجذب، حتى إذا اتفقوا على السعر، ختم قايد الصفقة بجملته التي لا أنساها:

"والله هالشغلة ما عاد تسوى".

ثم مضى الزمن أبعد، وأُغلقت دكاكين القطانين واحدًا بعد آخر، وانطوت المهنة كما تنطوي صفحةٌ قديمة.

صرنا نضحك أخيراً من صور المطارح الأرضية، ونربطها بكثرة الإنجاب وفحولة الرجال في ذلك الزمن، ونقارنها بزمن الرفاهية وغرف النوم الحديثة والمراتب الباهظة. وكنت أظن أن الأمر كلّه حنينٌ لا أكثر، نوستالجيا لأيامٍ لن تعود.

حتى جاء ذلك اللقاء بالمصادفة، وكنت في مكتب مدير أحد فروع البنك، وسمعت رجلًا يقول له بثقة: "أثّثت بيتي الجديد بلا مكيفات ولا سخّانات. أنام في السطح صيفًا، وفي الغرف شتاءً. وما زلت أستخدم المطارح والفرش القطنية على الأرض، بلا أسرّة".

تقدّمت نحوه، وسألته بفضولٍ من يبحث عن شيء مفقود!:

- من أين اشتريتها؟

ابتسم وقال:

- من الأحساء.

ثم أضاف، كمن يضع خاتمةً للحكاية:

"والحسا حساك لو الدهر نساك".

عندها أدركت أن بعض الأشياء لا تموت، بل تختبئ، وتنتظر من يعرف قيمتها.