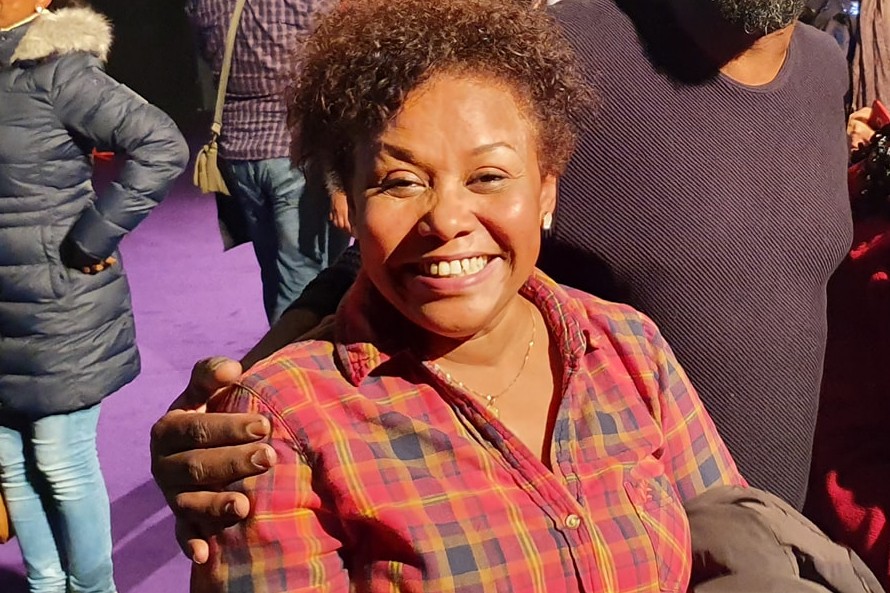

شادية عبدالمنعم: التجربة الديمقراطية في السودان مشروع استعماري

تخرجت شادية عبدالمنعم من جامعة شارلس في براغ. حاصلة على بكالوريوس الفلسفة، كما حصلت على دبلوم عالي في علم المعلومات والمكتبات من نفس الجامعة، وماجستير المعلومات وعلوم الاتصال من جامعة جوبا في السودان، عملت في جامعة الخرطوم، لكن تم فصلها عن العمل، فيما يعرف بـ”قانون الصالح العام”، مطلع التسعينات. ثم انتقلت للعمل في عدد من المنظمات الدولية المختلفة، حيث أسست (مدخلا جديدا في التنمية) يرتكز على إدارة المعرفة من خلال برنامج إجابات عملية للحد من آثار الفقر (Practical Answers to Poverty). عملت بالتدريب وهي نسوية وناشطة في حقوق الإنسان، انتمت للاتحاد النسائي منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي. كما أسست مع عدد من رفيقاتها في السودان، إبان الدكتاتورية، عددا من الأجسام النسوية، كتكتيكات مقاومة في السودان، منها مبادرة “لا لقهر النساء”.

خلال مسيرتها في العمل المدني والسياسي، تعرضت للملاحقة والتشريد والاعتقالات المتكررة. تعيش في ألمانيا منذ العام 2015، تنشط في العمل وسط المهاجرات، عضو في عدد من الجمعيات والمنظمات، وتشغل الآن منصب رئيسة “منظمة دارسودان” النسوية الثقافية. انتظمت في الحزب الشيوعي منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، تقلدت فيه مسؤوليات قيادية مختلفة. وهي الآن السكرتيرة السياسية لفرع الحزب الشيوعي السوداني في ألمانيا. لديها عدد من المقالات السياسية المنشورة، إضافة إلى كتابات مشتركة مع عدد من الكاتبات.

في بداية هذا الحوار، نريد أن نعرف كيف استطاعت شادية عبدالمنعم، الكاتبة والمناضلة السياسية، والفاعلة الجمعوية، أن تشق طريقها في المجتمع السوداني الأبوي السلطوي القهري، وفي ظل أنساق ثقافية ورمزية ذكورية، وفي بلد أراد له حكامه أن يكون عربيا مسلما، قامعا للتنوع والتعدد اللغوي والاثني والديني والثقافي والجنساني؟

شكرا جزيلاً على هذا السؤال. الحقيقة أنا ولدت ونشأت في مدينة كسلا في شرق السودان، وعشت فيها حتى منتصف السبعينات، وهي من المدن السودانية المهمة، مدينة تعج بالجاليات، منها الهندية والإرترية وعدد من الأقباط السودانيين، وهنا من المهم ذكر التسامح الديني، حيث أن الشرق بصفة عامة، وخاصة مدينة كسلا، كان معقلا لطائفة الختمية. إضافة الى وجود لعدد من المجموعات الصوفية. فكان التدين صوفي متسامحا يحترم الأديان الأخرى. وهكذا كان الحال في السودان حتى عام 1983 – حيث تحالف الدكتاتور العسكري جعفر نميري مع الإسلاميين- إضافة الى تنوع قبلي كبير، حيث أن موظفي الخدمة المدنية آنذاك كان يتم نقلهم بين ولايات السودان المختلفة، بالتالي فيها أسر الموظفين من كل أنحاء السودان. هذا التنوع خلق مناخا اجتماعيا معافى. إضافة إلى الحركة الثقافية والفنية النشطة، حيث كان هناك اتحاد الفنانين والأدباء. فكانت هناك أسر مستنيرة ومنفتحة على الثقافة العالمية، مهتمة بالتعليم، خاصة تعليم البنات.

نشأت في أسرة ممتدة، حيث ترعرعت في منزل جدي لوالدي، الذي كان من كبار تجار الجلود في كسلا، في طفولتي كنت أنتظر عودته من السوق قبيل المغرب، حيث يصلي المغرب ونتناول العشاء سويا، وكانت الأسرة تتحلق حوله يتسامرون، وكانت الموضوعات تتنوع ما بين السياسة والثقافة واليومي، وبعدها كان جدي يستمع لإذاعة “صوت العرب” من القاهرة، و”مونتي كارلو”، و”البي. بي. سي”. كنت أسأله عن بعض الأخبار والأسماء التي ترد في الأخبار، أعتقد أن اهتمامي السياسي بدأ في ذلك الوقت.

الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية كانت تصبغها التقاليد، والتي لم تكن متزمتة آنذاك. وكان الدين صوفي مرنا، حيث يصلي من يصلي، وكان صيام رمضان عبارة عن طقس ديني اجتماعي جميل، حيث يتبادل الجيران أطباق الطعام والزيارات. في الغالب مثلي مثل جيلي من النساء اللاتي ترعرعن في كسلا، فقد تمتعنا بحياة اجتماعية لم تكن معقدة وصعبة، حتى بداية الثمانيات، حيث غادرت كسلا لأسباب أسرية، ومنها سافرت للدراسة في جمهورية تشيكوسلوفاكيا سابقا. عندما أكملت دراستي، وعدت لم أجد تلك المدينة التي اعرفها، بل وجدت مسخا متشنجا جراء قوانين سبتمبر (قوانين الشريعة الإسلامية)، وحياة سياسية مضطربة، وعندها لاحظت أن هذا التشوه طال كل مدن السودان خاصة العاصمة.

نشأتي في مدينة كسلا وأسرتي الكبيرة كان لها دورا كبيرا في تكوين شخصيتي، حيث كان جدي لوالدي رجل مثقف مستنير وغير متزمت. لم يكن يفرق في التربية بين بناته وأولاده، كانت لدينا مكتبة كبيرة في المنزل الذي يعج بالنشاط السياسي والثقافي والرياضي، كما كانت جدتي، والتي أنا مدينة لها بشخصيتي، التي أنا عليها الآن. فقد كانت سيدة صارمة حكيمة محبة جدا، دعمتني منذ طفولتي في كل قراراتي، وأعتقد أن سند الجدة والعمات والانفتاح على القراءة أكسبني شخصية محصنة ضد الانكسار. حتى بلغت الثامنة عشر من العمر. لم أصطدم بالذكورية والقهر إلا عندما انتقلت للدراسة الجامعية، حيث التقيت بزملاء الدراسة السودانيين، عندها اكتشفت أن هناك مجتمعات في السودان مختلفة، غير الذي تربيت فيه، وأن الوصاية الذكورية عالية النبرة في هذه المجتمعات. فكانت ردة فعلي الأولى هي المقاومة، والتي لاحقا أصبحت جزءا من حياتي اليومية. تفتحت عيوني على قضايا النساء وعلى الإقصاء الاجتماعي، وعلى قيود التقاليد وأنظمة الوصاية، التي تحتم علّي مواجهتها في إطار الخاص، والذي فعليا لا ينفصل عن العام.

كيف وجدت شادية نفسها مناضلة سياسية في صفوف الحزب الشيوعي السوداني؟

كما أسلفت، فقد نشأت في أسرة ممتدة، تقريبا معظم أفرادها يهتمون بالعمل العام. فقد كانت عماتي أعضاء في الاتحاد النسائي، وقد ربطتنا كأسرة علاقة صداقة مع الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم، وعدد من القياديات في الاتحاد النسائي. كما كانت اثنتان من عماتي عضوات في الحزب الشيوعي، وكان عمي أيضا عضوا في الحزب الشيوعي، وزوج عمتي، المقربة منها جدا، كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب. لهذا السبب كانت أحداث يوليو 1971 لها وقع مزلزل في أسرتنا، فمعظم المطلوبين من سلطة النميري كانوا على علاقة بحياتنا. وكان اسم وصورة زوج عمتي منشورة على أعمدة الإنارة في الشوارع كأحد المطلوبين. كبرت في هذا الجو المشحون، وكنت أتطوع للمساعدة في كل ما أجده بحسي الطفولي أنه قد ينقذ شخصا مهما للكبار من حولي. في سن الثانية عشر في إحدى عطلات المدرسة تعلمت الطباعة على الآلة الكاتبة، فكنت أطبع صحيفة “الميدان” الناطقة باسم الحزب الشيوعي، التي كانت توزع سراً. عندما أكملت دراستي الثانوية حصلت على منحة في جامعة شارلس في براغ. وكنت أدرس في كلية الفلسفة، وإلى جانب دراسة الفلسفة نفسها، التي هي التكوين الأساسي للتفكير، فقد عشت تجربة المجتمع الاشتراكي. ووجدت أن الفكر الماركسي هو الأقرب لعقلي، فقدمت طلب التحاق للحزب الشيوعي في العام 1982، وقتها كنت في بداية حياتي الجامعية. منذ انتمائي للحزب الشيوعي وجدت أن صوتي مسموع، وكنت محظوظة جداً بالعمل مع رفيقات ورفاق تعلمت على أيديهم الكثير من أسس العمل التنظيمي. وربما كإنسانة تحب القراءة وجدت نفسي في حالة بحث مستمر واطلاع على المدارس الفكرية المختلفة، التي دوما كانت تقودني إلى صواب قراري بالانتماء للحزب الشيوعي، لأسباب كثيرة، أهمها ملاحظة أن دستور الحزب الشيوعي ساوى من الأربعينيات بين عضويته من الرجال والنساء. كانت هذه الملاحظة مهمة جدا بالنسبة لي، ومن بين الأسباب أيضاً التأثير القوي للشيوعيين في مجال الثقافة والفنون المختلفة. وهذه أحد أهم ركائز التغيير. وذلك التاريخ المبهر والجسارة لدى عضوية الحزب الشيوعي هناك كثير من الأسباب التي عززت لدي القناعة للنضال في صفوف الحزب الشيوعي. طبعا هذا غير المرتكزات الفكرية وبرنامج الحزب نفسه، فهذا هو المكان الذي يشرفني الانتماء إليه. ليس كفرد سلبي بل كمساهمة فاعلة في تطوير الخط السياسي والفكري للحزب ما استطعت.

بعد قراءتي لكتاباتك، لاحظت في مراجعتك الفكرية والسياسية للصراع السياسي الاجتماعي السوداني، نقدك الشديد الوضوح للتجربة الفكرية والسياسية والتنظيمية للحزب الشيوعي، فما الأسباب والعوامل التي جعلت الحزب يغفل هذا البعد النقدي، الكامن في الأطر النظرية والسياسية للفكر الشيوعي، بمختلف مرجعياته النظرية والسياسية والأيديولوجية؟

الحقيقة أن أحد أسرار بقاء وصمود الحزب الشيوعي، هو النقد والنقد الذاتي والصراع الفكري الصبور. هذه الميزة تجذرت في الحزب الشيوعي طوال تاريخه، وفي كل المنعطفات الفكرية والسياسية التي مرت به. عندما انتقد الحزب الشيوعي كتنظيم أنا جزء منه، هذا يعني أن النقد يشملني، بما أنني لم أقم بما يكفي ليختلف الوضع. لكن الحزب الشيوعي، كغيره من التنظيمات، تتفاوت القدرات الفكرية وتختلف التجربة السياسية بين العضوية، إضافة للتعقيدات الكبيرة في المشهد السياسي برمته في السودان، وتسارع الأحداث التي تلعب دوراً كبيراً في تضييق وتوسيع زاوية الرؤية لدى البعض. النقد غير المعادي للحزب الشيوعي مرحب به تماما حسب دستور الحزب وبرنامجه، وهو من أهم الأدوات للتطوير الفكري والسياسي. في تقديري لم يغفل الحزب هذا النقد سواء مني، أو من بقية العضوية، بل نلاحظ أن صوتنا مسموع وهناك تغيير كبير يحدث نتيجة لهذ النقد. مثلا كان هناك صراع كبير منذ أبريل 2019 حول بقاء الحزب ضمن تحالف قوى الاجماع الوطني، وضمن قوى الحرية والتغيير، بعد ملاحظة الشارع ومن ضمنه عدد مقدر من عضوية الحزب الشيوعي، واستمر الحزب الى حين في هذه التحالفات لكن ثبت له ان أصوات الشيوعيين التي كانت تنادي بالانسحاب من هذه التحالفات كانت على صواب، إذ أنه لا يمكن ان يكون خط الحزب هو من الجماهير واليها، وان يبقى ضمن تحالفات حادت عن طريق الجماهير، فانسحب الحزب من هذه التحالفات وبقي إلى جانب القوى الثورية التي تبنت خط التغيير الجذري. ومن المهم أن أذكر أن الحزب الشيوعي كمؤسسة لا يغفل البعد النقدي الكامن في الأطر النظرية والسياسية للفكر الشيوعي بمختلف مرجعياته النظرية والسياسية والأيديولوجية. لكن المشهد في السودان شديد التعقيد والخصوصية والتنوع مما يتطلب جهدا فكريا وعملا سياسيا يضع في الاعتبار كل هذا. وهذا الانتباه للمتغيرات والثوابت مهمة كل عضوية الحزب، لأن بالسؤال من هو الحزب الشيوعي السوداني يتبادر إلى ذهني أنه أنا ونحن وكلنا، أي كل العضوية خاصة الكوادر الطليعية التي يقع على عاتقها دوما الحفاظ على ديناميكية الحزب وقيادة الصراع الفكري الذي هو جوهر بقاء وتطور الحزب.

في نظرك ما الذي حال دون نجاح التجربة السياسية الديمقراطية في السودان عبر تاريخه الحديث والمعاصر؟

التجربة الديموقراطية نفسها بالشكل المطروحة به منذ الاستقلال السياسي للسودان لخلل جوهري فيها ما كان لها أن تنجح. فهي مشروع استعماري بإمتياز تعثر منذ تطبيقه وتوالت الانقلابات والاضطرابات السياسية ففي عام 1958 بعد سنين فقط من الاستقلال حدث انقلاب عبود الذي سقط بثورة أكتوبر الشعبية في أكتوبر 1964 سعيا وراء الديموقراطية التي استمرت على علاتها حتى انقض النميري بانقلابه العسكري عام 1969 الذي تمت الإطاحة به في ثورة شعبية، حاولت التأسيس لحكم ديمقراطي. إلا أن الإسلاميين بقيادة البشير انقلبوا على الديموقراطية الوليدة مما يعزز فكرة أن الديموقراطية بنسختها المطروحة هشة ومعيبة، ولن تصمد أمام العسكر. الحزب الشيوعي متمسك بالديموقراطية وكذا معظم الأحزاب السياسية لكن أي ديموقراطية؟؟ مثلا الحزب الشيوعي في اطار دراسته للواقع في السودان حاول ان يطور مشروع الديموقراطية بحيث ينتج نظام سياسي ديموقراطي يستطيع حل قضايا السودانيين على تنوعهم. فقد طرح في الثمانينات التداول السلمي للسلطة وطرح نموذج الدولة المدنية في التسعينات. ومؤخرا بعد تصاعد المد الثوري والمراجعات الفكرية الكبيرة على ضوء الواقع يطرح الان التغيير الجذري متبنيا نموذج الديمقراطية الشعبية، التي تختلف اختلافا جوهريا مع الديموقراطية الليبرالية، حيث ان التغيير الجذري يطرح بردايم جديد يهدف الى بناء الدولة على أسس مختلفة، وعلى فكرة هذا ما يزعج الامبريالية العالمية وهذا ما يبرر المحاولات المستمرة لسحق ثورة ديسمبر 2019.

من يقرأ تاريخ السودان في مقاومته للاستعمار، وبعد الاستقلال يتعرف على فاعلية ونضالية النساء، وحضورهن القوي في كل المعارك السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكن للأسف تم تهميشهن وقهرهن وإبعادهن عن الشأن العام الاجتماعي والسياسي والثقافي، وقد تم هذا من طرف الدولة والمجتمع والثقافة السائدة، وحتى من طرف قوى التغيير السياسي. فهل يمكن أن نعتبر هذا القهر للنساء بمثابة الأرضية السياسية الأساسية لفشل المشروع الديمقراطي الحداثي في السودان؟

النساء قوة عظمى لا شك خاصة في السودان لتاريخهن الطويل في التنظيم والعمل السياسي، التجاهل والتهميش أصبح سمة ملازمة للعمل السياسي فمثلا في السودان بعد كل منعطف سياسي كبير تكون النساء في قلبه لكن مع بداية العملية السياسية يتم إقصاء النساء بذرائع مختلفة متفقة في الجوهر. حدث ذلك تقريبا على طول تاريخ الحركة السياسية الا مرة واحدة عندما دعم الحزب الشيوعي ترشيح الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم للبرلمان كأول برلمانية آنذاك. ولم يكن هذا كما يبدو لقناعة راسخة وانما لشراسة نضال الاتحاد النسائي وقدرته على فرض أجندة النساء. واحدة من الذرائع هي الطلب من النساء التوحد في جسم واحد طبعا لينالوا مقعد واحد وهنا تتجلى الذكورية بشكل سافر، لأن المنطق يقول لماذا في إمكان ثلاثة رجال التقدم من خلال لافتة حزب وهمي وينالوا مقعد وكل الأحزاب السياسية تنال مقاعد على تنوعها واختلافها وعندما يأتي دور النساء عليهم التوحد في جسم واحد؟ هل بالمقابل يمكننا كنساء طلب أن يتوحد الرجال في جسم واحد؟ أنا على يقين أن واحد من أهم الأسباب التي سهلت إجهاض ثورة ديسمبر ومن ثم فشل أي تحول ديموقراطي هو إقصاء النساء. وقد كنت ناديت عندما بدأ انحراف قوى الحرية والتغيير عن مسار الثورة أن يضم تحالف قوى الاجماع الوطني الاجسام النسائية لتعديل ميزان القوة، لكن النادي السياسي الذكوري تجاهل هذه الدعوة وأصروا على المحاولة منفردين، والنتيجة هي قدرة التأثيرات النيوليبرالية والانحياز الطبقي على تفتيت وحدة تحالف قوى الاجماع الوطني وتسرب بعض احزابه الى معسكر نداء السودان، التحالف الذي يدعم مشروع النيوليبرالية. وبالتالي التخلي التدريجي عن أهداف الثورة وتنفيذ روشتة البنك الدولي والتمسك بالمشروع الغربي الذي أثبت فشله مرارا وتكرارا في السودان. هناك حقيقة مهمة علينا ان نضعها في الاعتبار، وهي ان ليس كل النساء متوحدات حول المشروع الوطني المتعارض مع المشروع الغربي الذي طرحه الامريكان، بواسطة ليمان في وثيقة ما يسمى بالسوفت لاندنق او الهبوط الناعم، لكن ممكن إلى حد كبير توحيدهم حول الاجندة النسوية وهذا وحده كفيل بان يصنع الفرق، خاصة وان الاجندة النسوية تتطلب العمل من النساء داخل احزابهم السياسية. طبعا الطريق وعر وطويل لان هناك عدد كبير من النساء السياسيات ذكوريات، وبعضهن حالمات بأنه بالعمل المشترك مع النادي السياسي يمكنهن تحقيق تقدم. وأيضاً هناك المقتنعات بإمكانية ارجاء الاجندة النسوية لحين تحقيق الديموقراطية، وهناك أيضا شيوعيات مقتنعات بان تحرر المرأة مرتبط بالتحرر الطبقي لذا عليهن بالنضال للتحرر الطبقي وارجاء اجندة النساء الى ما بعد حل المسألة الطبقية، متناسين حقائق هامة وهي ان النساء يقع عليهن اضطهاد حتى داخل الطبقة، وان التجربة أثبتت ان المكتسبات اذا لم تكن راسخة اجتماعيا وثقافيا سوف تذروها الرياح. كما حدث للنساء بعد سقوط المعسكر الاشتراكي وتمكن الأنظمة الأوروبية ما بعد سقوط المعسكر الاشتراكي من التغول على مكتسبات النساء بتغيير القوانين. كما حدث في بولندا وفي روسيا حتى في أوج حقب الاشتراكية على يد ستالين. قهر واقصاء النساء قد يبدو مفهوما من قبل الأنظمة السياسية الرجعية ولكن غير مقبول وغير مبرر من قبل القوى السياسية خاصة التقدمية.

لماذا في كتاباتك تعتقدين أن الحرب الدائرة اليوم بين أطراف النظام السياسي الجيش والدعم السريع، وباقي الميليشيات هي تعبير صريح، من الاستبداد العسكري المحلي والقوى الإقليمية والعربية والدولية الاستعمارية والامبريالية، عن ثورة مضادة تستهدف عمق التغيير الديمقراطي الذي يسعى اليه الشعب السوداني في ثورته التي أزاحت نظام عمر البشير؟

بالنظر للمشهد السياسي في السودان منذ خمسينات القرن الماضي نجد أن استقلال السودان نفسه تم على أرضية ان يظل تابعا للاستعمار ووكلائه المحليين والحكومات الرجعية العربية. مثلا أول حكومة في السودان بعد الاستقلال تعثرت نتيجة لتدخلات عبد الناصر ومحاولاته لفرض العسكريين في المشهد السياسي وقد نجح في هندسة أول انقلاب عسكري في السودان في 1958 الذي اسقطته الجماهير في أكتوبر 1964 العام الذي شهد الوعي الشعبي بعمق التآمر الامبريالي بمساعدة الرجعية العربية. حيث نمى إلى علم ثوار أكتوبر بأن هناك مؤامرة تحاك ضد الثورة، طرفيها الحكومة الامريكية والحكومة المصرية، فتمت مهاجمة السفارتين الامريكية والمصرية من الجماهير الثائرة. وتحصلوا على وثائق تثبت هذا التآمر وتم تتريس الشوارع أمام الانقلابيين المدعومين من السفارتين، فيما يعرف بليلة المتاريس الشهيرة.

وتم الانقضاض أيضا على الديموقراطية الوليدة بانقلاب نميري المدعوم من مصر عبدالناصر ذلك الانقلاب الذي فتح الباب امام العنف السياسي المستورد للحياة السياسية السودانية من المحيط العربي. حيث ارتكب نميري مجزرة يوليو في حق الشيوعيين السودانيين بمعاونة القذافي الذي تدخل تدخلا سافرا وبتواطؤ حتى من الاتحاد السوفيتي آنذاك. حيث تم التلويح له بالاتحاد الاشتراكي كحزب واحد يسعى للصداقة مع السوفييت وتنفيذ الاشتراكية التي سرعان ما تخلى عنها النميري بتحالفه مع الإسلاميين وفرض قوانين الشريعة الإسلامية في العام 1983 في إطار التضييق على الحزب الشيوعي وتحجيم الحراك الجماهيري.

أسقطت الجماهير نظام النميري في ثورة شعبية تم الانقضاض عليها بانقلاب الإسلاميين بقيادة البشير في 1989 الذي تم اسقاطه بثورة سلمية عظيمة. الناظر لكل هذا التاريخ يخلص للاتي: أن قوى الاستبداد العسكري المحلي والقوى الإقليمية والعربية والدولية الاستعمارية والامبريالية لها اليد الطولى في قمع إرادة الشعب السوداني في التحرر وبناء نظام ديموقراطي يناسب واقعه. كما يلاحظ بشكل واضح إصرار النظام السياسي العالمي على فرض أنظمة سياسية تابعة وعميلة في دول الجنوب العالمي. وأكبر دليل إصراره على فرض مشروع سياسي في السودان منذ الخمسينات كلما فشل وأسقطته ثورة شعبية سرعان ما يتم ترقيعه وفرضه من جديد في تجاهل تام لإرادة السودانيين. يمكن الإطلاع على وثائق المخابرات البريطانية والأمريكية المفرج عنها ويمكن متابعة شهادات الشهود إلى جانب الحاضر الماثل أمامنا. في تقديري الشخصي أن هذه الحرب التي تدور الان بين الجيش السوداني بقيادة البرهان ومليشيا الدعم السريع بقيادة حميدتي ما هي الا حرب بالوكالة نيابة عن الدول الإقليمية والغربية التي تتنقل بين دعم طرفي الحرب حسب مصالحها ومصلحتهم جميعا تلتقي في وأد الثورة السودانية وتركيع الجماهير.

الأزمة في السودان فقط وصلت ذروتها بالحرب التي اندلعت في أبريل 2023 لكنها أزمة بدأت منذ خروج الاستعمار بالشكل المادي حيث أنه في الحقيقة بقي كبذرة أزمة مسمومة. ومنذ البدء الصراع في السودان بين مشروعين سياسيين أحدهم هو المشروع الذي تصر عليه الامبريالية وتحاول مرارا وتكرارا فرضه، والذي تدعمه بعض القوى السياسية السودانية، والذي يعتمد اقتصاديا على المؤسسات الدولية، والثاني هو المشروع الوطني الذي يطرح البدائل لنظام سياسي يستوعب التنوع والخصوصية السودانية ويسعى الى بناء اقتصاد يدير الموارد المهولة لصالح السودانيين.

يبدو من خلال مقالاتك أنك تحملين مسؤولية كبيرة لتحالف الديكتاتورية العسكرية مع الإسلام السياسي، في كل ما حل بالسودان من حروب، وكوارث اجتماعية واقتصادية وسياسية، وتفكك وتمزق وتشظي البلد والمكونات المجتمعية، الاثنية والثقافية واللغوية والدينية؟

نعم أحمل الإسلاميين وتحديدا د. حسن الترابي واليمين في السودان مسؤولية الخراب الكبير الذي حاق بالسودان وحرصهم الشديد للاحتماء بالمؤسسة العسكرية لتحميهم من إرادة الجماهير. طبعاً من الواضح جداً أن السلطوية وعقلية الوصاية النابعة من عقلية الديموقراطية الليبرالية تسيطر على أدمغة النادي السياسي في السودان، قناعتهم بأنهم النخبة التي يحق لها تقرير مصير السودان، تقودهم للتمسك بالنموذج السياسي المفروض من الغرب، لأنه يضمن لهم الوصول للسلطة. المتابع للمبادرات والمشاريع السياسية المطروحة في الساحة السياسية منذ ابريل 2019 والى الان يجد انها مشاريع معدة سلفا من الغرب، او تدور في فلك جوهر هذه المشاريع، وكلها تضمن لهذه النخبة الوصول للسلطة. وهذه النخبة تحتاج للعسكر لحمايتها لكن التناقض الرئيسي هو ان المؤسسة العسكرية نفسها بما فيها المليشيا تحت سيطرة الإسلاميين الذين يتجولون بين الجيش والسلطة حسب المصلحة الانية. حركة تعريب وأسلمة السودان تمت بإيعاز من الأنظمة الرجعية العربية الداعمة للدكتاتوريات العسكرية. ففي العام 1958 قبل نظام عبود المعونة الأمريكية وشجع الاستثمار الأجنبي، وتم حل البرلمان والنقابات. ثم بدأ النظام حملة أسلمة وتعريب شرسة في الجنوب يواكبها قمع عسكري وحشي لأي شكل من أشكال المعارضة. فأُجبر الموظفون والمسئولون الجنوبيون على تغيير أسمائهم إلى أسماء عربية – سماها الجنوبيون أسماء “الحكومة”، وغيرت أجازة الأحد في الجنوب إلى الجمعة، وطُرد المبشرون والقساوسة المسيحيون. كل هذه التدابير أسهمت بشكل مباشر فيما حل بالسودان من حروب، وكوارث اجتماعية واقتصادية وسياسية، وتفكك وتمزق وتشظي البلد والمكونات المجتمعية، الاثنية والثقافية واللغوية والدينية وهي لا تنفصل بأي حال عن تدخلات الغرب والامبريالية العالمية في رسم سياسة في السودان تضمن لهم الهيمنة على الموارد، ليس في السودان فحسب بل في كل المنطقة.

تبعا لأية سيرورة وسياقات تم التفكير في تأسيس المنصة النسوية “بنيان السودان؟ وما الخطوات العملية، والاهداف التي يسعى الى تحقيقها هذا التنظيم الجماعي النسوي؟

تأسس “منتدى بنيان” في العام 2021 بمبادرة من الرفيقة سلوى عبدالوهاب، ضم في عضويته 97 امرأة هدف المنتدى إلى مناقشة ودراسة الوضع السياسي في السودان بمشاركة حية للنساء، كانت المرحلة الأولى إدارة حوار شفاف ومنفتح على كل وجهات نظر النساء من كافة الخلفيات السياسية والفكرية والاثنية والسياسية والاجتماعية. كما استضاف المنتدى القوى السياسية والناشطين والتكنوقراط من الجنسين بكافة خلفياتهم وأفسح المجال لمعظم المبادرات السياسية قبل وبعد الحرب. في مطلع 2024جلسنا في المكتب التنفيذي للمنتدى لتقييم الأنشطة من حوارات ومناقشات ومبادرات وخلصنا إلى أنه قد آن الأوان لمشاركة النساء بشكل فاعل في تقرير مصير السودان. بعد إستعراض الوضع في السودان في ظل تجاهل المجتمع الدولي ممثل في الحكومات الغربية والمنظمات الدولية، ورصد الدور الكبير للنظام السياسي العالمي البطرياركي فيما آلت اليه الأوضاع في السودان، التي انتهت بالحرب الطاحنة. ووقف ذات النظام متفرجا يكتفي بالإدانة الخجولة أحياناً والمبادرات السخيفة، والمناشدات لطرفي الصراع ونحن كنساء نعلم أنهم فقط وكلائهم. ومع بداية الاحداث في غزة وتحولها إلى إبادة بالمعنى الحرفي، المدعومة بالكامل من ذات النظام العالمي دون أن يرف له جفن لم يكتفوا بالفرجة على معاناة النساء في غزة، بل انسحبوا وأعاقوا توصيل المساعدات الإنسانية. وجدنا أنه بالنظر لسلوك الأنظمة الغربية تجاه كل دول الجنوب خلصنا إلى أن هذا يتعارض تماما مع أجندتنا كنساء، فنهب الموارد وإغراق الدول بالأسلحة الفتاكة والزج بها في الحروب ودعم الدكتاتوريات وفرض الحكومات الموالية لهم، والتدخل في شؤون الدول. كل هذا يتم بتغييب كامل للنساء صاحبات المصلحة الحقيقة في التغيير والتنمية والديموقراطية والسلام. نحن كنسويات وجدنا ان معركتنا الحقيقية ضد النظام السياسي العالمي البطرياركي والامبريالية والإستعمار بكافة أشكاله، ضد قتل النساء، وعنف الدولة، والديكتاتوريات والتفوق الابيض.

طبعاً الوضع في السودان لا ينفصل عما يجري في دول الجنوب، حيث أن العالم اليوم يشهد تقسيماً جديداً بين القوى الامبريالية وسط صعود الاقطاع التكنولوجي. حيث أن الصراع صراع نفوذ والحرب تدور سياسياً وعسكرياً على الموارد، والشعوب هي من يدفع الثمن من إستقرارها وسلامها ورفاهيتها. نحن النساء السودانيات نرفض ان يتحول وطننا إلى مسرح لصراع القوى العظمى لإعادة إقتسام دول العالم. ونرفض وجود القواعد العسكرية في البحر الأحمر كما نرفض وجود مليشيات فاغنر الروسية في دارفور ونرفض الدعم الأوروبي والخليجي لمليشيا الجنجويد. ونحن نعلم أن النساء في دول الجنوب يدفعن ثمن عبث وأطماع النظام السياسي البطرياركي العالمي. ومن هنا نشدد على أن وحدتنا كنساء في نضالنا ضد الامبريالية والعنصرية وضد الإستعمار الحديث، هي الضامن الوحيد لتفكيك النظام البطرياركي الرأسمالي. وبناء عالم على أسس جديدة متوازنة تضمن السلم العالمي، وتضمن أوضاع أفضل للنساء. لهذا كله وجدنا أنه قد حان الأوان لنأخذ مكاننا كنساء في صنع القرار والمشاركة السياسية التي تضمن فعالية أكبر عدد من النساء اللاتي يضعن الأجندة النسوية في المقدمة، وليس النساء اللاتي يصلن للمناصب المهمة والحساسة في العالم لخدمة أجندة معادية للنساء، علينا ان نغير إستراتيجياتنا من مجرد الإحتجاج إلى التنظيم وتبني أفعال تقود إلى تغيير التوازنات، كفى حتى الآن أن نسمح للذكورية وأنظمتها المتوحشة أن تدمر العالم. وهذا ما يدفعنا لفضح النسوية الامبريالية والتصدي لها.