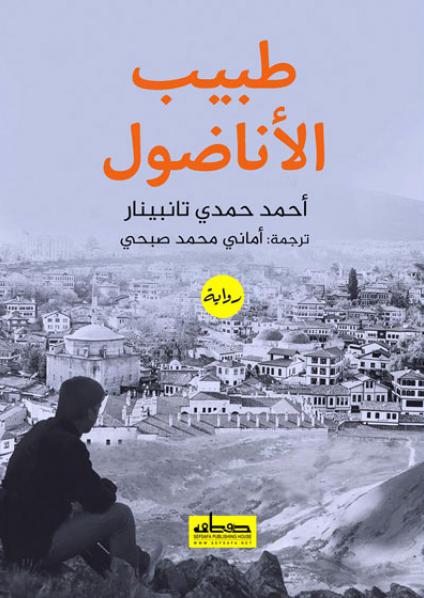

"طبيب الأناضول" رواية تاريخية اجتماعية حول المجتمع التركي

يعد الروائي أحمد حمدي تانبينار (1901 ـ 1960) أحد أهم الروائيين في تاريخ الأدب التركي المعاصر، كانت روايته التي ترجمت إلى العربية باسم "طمأنينة" واحدة من علامات التحديث في أدب بلاده، كتب تانبينار كذلك القصة والشعر والمقال، ويقام حاليا في إسطنبول مهرجان أدبي سنوي يحمل اسمه، كما يحمل متحف الأدب التركي المعاصر في إسطنبول اسمه أيضا. وهذه الرواية له "طبيب الأناضول" التي ترجمتها أماني محمد صبحي وصدرت عن دار صفصافة، رواية تارخية اجتماعية تدور حول نفس الأسئلة التي مازالت تؤرق الإنسان في الشرق حتى اليوم، ما هي علاقتنا بماضينا وكيف نخطو نحو مستقبلنا؟

تناول تانبينار في الرواية - بسخرية مرة - حيرة المجتمع التركي بين التوجه شرقا أو غربا خلال الفترة التي أعقبت هزيمة بلادهم في الحرب العالمية الأولى والانهيار الفعلي للدولة العثمانية: قبل انهيارها الرسمي. حيث نتعرف على العلاقات والأجواء الاجتماعية التي كانت تدور في أوساط الأسر العامل أفرادها داخل السلطة.

يشاهد بطل الرواية من إسطنبول ـ قلب الحياة السياسية والاقتصادية التركية قبل نقل العاصمة إلى أنقرة ـ كيف تعصف الحرب بسكان الأناضول وكيف يتواجه الماضي والحاضر، الشرق والغرب، الشك والإيمان، وكيف تصبح حرب الاستقلال ـ التي طردت القوات الأجنبية التي احتلت تركيا بعد الحرب العالمية الأولى ـ معبرا إلى المستقبل.

انتهت الليلة بنوبة كبيرة من البكاء كما توقعت تمامًا، ومن ثم أقنعتها بالنوم في النهاية، فخفت الضوء وبدا من أنفاسها حين كنت أخرج الحجرة أنها كانت على وشك النوم

من أجواء الرواية

على الرغم من كل هذا حل عليّ مساء عشت فيه واحدة من أغرب المغامرات في حياتي، كنت جالسًا في حجرتي أقرأ كتابًا، فأطاحت مدام إلكجييان فجأة بالباب وولجت الحجرة، ثم أخبرتني أن هناك سيدة أنيقة للغاية تنتظرني بالأسفل.

نزلت السلالم مهرولًا، كانت صبيحة تنتظرني في الردهة ويداها الاثنتان في معطفها، وعندما رأت نزولي متدحرجًا على السلالم رفعت رأسها وضحكت؛ لكن وجهها كان مبعثرًا، فصعدنا إلى الأعلى، كان رأسها وكتفاها قد تبللوا من المطر.

قالت:

"يالَأمطار لودوس..". خلعت معطفها ووضعته بجوار المدفأة ليجف، ثم جلست في الزاوية؛ فقلت:

"أهلًا بكِ!".

تطلعت في وجهي كأنها لم تفهم، وبدا من صمتها أن كل طاقتها استنفدت بينما تنتظرني في الردهة وحتى ولوجها الحجرة، تطلعت في ما حولها من غير اهتمام بعينين متسعتين أكثر من اللازم كما كانت تفعل بالضبط في طفولتها، فاقتربت إلى جوارها وقلت:

"مذا بكِ يا صبيحة؟".

فقالت:

"اتركني... يتملكني الخوف دائمًا أنه... ما زال يلاحقني... وفي إثري على الدوام..".

سألتها قائلًا:

"من؟".

فأجابت:

"مختار..". ثم نهضت على قدميها فجأة وتوجهت إلى النافذة وأخذت تحدق في الخارج برعب، فدنوت أنا الآخر، كانت الليلة آخذة في التحسن، وكان المطر يهطل سيولًا، ولمعت الأضواء في نوافذ البيوت المقابلة كأنها جروح لا تزال مفتوحة؛ قالت:

"جِد لنفسك مكانًا آخر يا جمال... فأنا سأرقد هنا هذه الليلة..".

رغم أنني لم أتوقع أبدًا مجيء ضيف إليّ بهذا؛ إلا أنه يمكنني إخلاء غرفتي في أي وقتٍ لأجل صبيحة، فبالنهاية يمكنني أن أنام في إحدى غرف الأصدقاء أو أبعث بأيٍّ منهم إلى الفندق، لكن مدام إلكجييان حلت الأمر بشكل مختلف تمامًا، فقالت:

"مخلص بك لن يكون موجودًا هذه الليلة، يمكنك النوم في غرفته"؛ ثم جهزت لنا الطعام وبعضًا من العرق.

كان في انتظاري بالأسفل شيء أكثر غرابة، فصالون الأخ مخلص بك الذي كنت أمر عليه كل يوم كان حجرة فسيحة، كانت صبيحة تجلس دون معطفها، واكتنف البيت دفء البيوت التي تتواجد فيها امرأة، كان عليها رداء مبرقش ضيق يزيد من جمال جسدها كلما تحركت، إلا أن وجهها لم يكن له أي علاقة برشاقتها هذه وأناقة ثيابها وبجانبها الأنثوي الطاغي على كل شخصيتها، فقد كان يتغير لونه من لون لآخر وكانت تسند يدها اليمنى على جانب فكها بين الحين والآخر.

سألتها عدة مرات:

"ما بكِ؟".

"لا شيء... لا شيء البتة، سيمضي".

رغم ذلك ظلت صامتة نسبيًّا عندما جلسنا إلى المائدة، كانت تحتسي العرق دافعةً رأسها إلى الخلف كأنها تريد أن تشب نار المصباح في شعرها.

تذكرت شربنا للمتبقي في قعر زجاجات والدها في قن الدجاج في حديقتهم، وبحثت في وجهها عن مجونها في ذلك اليوم وضحكتها الشعواء.

لكن عبثًا حاولت، فصبيحة خلال تلك السنوات كانت قد اعتادت أفضل على الشراب، فضلًا عن أنها لم تعد تأمن الحياة أبدًا، كلما تطلعت في وجهها أدركت تحطمها لدرجة تفوق ما ظننت، لم يحدث هذا التبعثر جراء هرم أو شقاء، فهي لا تزال شابة للغاية وجميلة بقدر لا يقارن مع سنوات عمرها، فالسنوات الماضية زادت من جمالها بصورة طبيعية؛ بالإضافة إلى أنها جعلتها تواجه الحياة، فدخلت بين أسنان هذه الآلة المخيفة، وتعرفت بالإنسان، طالعت كل هذا على وجهها وفي نظراتها على وجه الخصوص، ومن ثم فهذه الأمور البسيطة أحدثت تغييرًا كبيرًا؛ يمكنني القول معه إن تلك ليست صبيحة لولا إيماءاتها وأسلوب نظراتها وودها وحديثها كأنها تتوسل وتغيرت نغمة صوتها وحركات يديها.

قلت: "ما زالت يداكِ كما هي..".

فابتسمت ابتسامة حزينة ونظرت إلى يديها، ثم قالت:

"لم أكن أعلم أبدًا أني سأصبح هكذا..". تفحصت الأرجاء ثم التفتت إلي ثانيةً وسألتني: "كنت مغرمًا كثيرًا بالحديث مع يدي؛ أليس كذلك؟".

تحيرت في جوابي ومن ثم أمسكت بيدها وقبلتها، فتطلعت في وجهي بسخرية، وكررت قولها:

"يا لها من جرأة، يا لها من جرأة!"، ثم قبلتني من وجنتيّ الاثنتين، ومن ثم أسندت رأسها على المكتب بغتة وشرعت في البكاء؛ لكنها استجمعت نفسها بسرعة، وقالت وهي تمسح عينيها بأصابعها كما كانت تفعل بالضبط في طفولتها:

"لا تؤاخذني يا جمال، أنا لست ضعيفة إلى هذا الحد؛ لكن..".

حدثتها عن حياتي حتى أغير مجرى الحديث، وحكيت لها عن السكن وجيراني.

أعجبتها غراميات مدام إلكجييان مع القبطان صالح كثيرًا، فضحكت مقهقهةً، لكنها عقبت على الفور مع دهشتها من بهجتها هذه: "أتعرف يا جمال أن هذه المرة الأولى التي أضحك فيها منذ شهور".

سألتها عن سبب انفصالها عن مختار في النهاية، فردت: "لم نستطع التوافق".

فقلت إن عدم التوافق صار العملة الرائجة في كل سوق، وإن قدرت بك واثق من أنكما ستتصالحان ثانيةً.

"ليس في حالتنا، فخلف ما جرى أمور كثير سيئة، النية السيئة والرغبة في الظلم؛ بالإضافة إلى الخوف من جهتي بالطبع، لا أدري إن كنت عرفت الخوف أبدًا! الخوف من صوت إنسان ومن وجهه المتغير... أنا عشت داخل هذا منذ طفولتي، أن تحيا كل لحظة كأن شيئًا سيقع! أنت لا تعرف كيف يهدم هذا الإنسان من أعماقه! فجوال النشارة يصنع كومة رماد، ولا تستطيع إرادة أو عقل أو منطق أو ذكرى الماضي أو أي شيء كان منعه، تذكر كما تريد أننا كنا بالأمس معًا وأننا أحببنا بعض... لكن بالإضافة إلى أشياء أخرى، فأنت لا تعرف مختار بعد، فهو مخيفٌ لأكثر مما تتصور، مخيف لدرجة تتخطى أفعاله مع أبي؛ لكن عدم الثقة فيه ومعرفة أنه بإمكانه فعل أي شيء... خدعتُه في النهاية، وانفصلنا؛ غير أنه يتعقبني... كما أنه لم يدع أبي، فأبي متعلق به، إلى جانب أنه ما زال يلاحقني... رأيته اليوم مجددًا، السيئ في الأمر معرفتي أنني سأذهب إليه إن دعاني، وسأرضى بالعيش في جهنم مرة أخرى..".

سألتها: "أتحبينه؟".

"لا أعلم؛ لا أظن، فلا يمكن حب رجل من نوع مختار – صمتت دقيقة تتذكر كأنها تتفحص كل ماضيها - لم أحبه أبدًا، فمختار لا يُعاشر ولا يُحب".

سكتت فجأة، كانت بيديها المستندة على صدغيها فوق المكتب أشبه بكائن صغير ينتظر الرحمة من الناس ومن الجمادات، تمامًا مثل الطفلة التي صادفتها قبل سنوات أمام باب بيتنا في عتمة المساء، ربتُّ على كتفها تمامًا كما كان في ذلك المساء، أو خطر هذا على بالي فجأة كي أحيي ماضينا؟ أكان عمرنا سيمضي دائمًا مع نفس المحاورة؟

"أأحكي لكِ عن الأشياء التي كنا نتحاور فيها خلال طفولتنا؟".

كانت صبيحة قد حدثتني ذات يوم عن بيتٍ كبير، بيتٍ ضخم للغاية في مكان على حافة البحر نوافذه بلا ستائر، وعن امرأة عجوز تقيم بمفردها في هذا البيت...

قالت: "أنا لا أحب طفولتي يا جمال، أحبك أنت؛ لكن طفولتي ذاتها لا أحبها، لو أحببتها لاستطعت تحمل كل شيء؛ لكني لم أحب أبدًا هذه الحقبة".

يا الله! كم أشعر بالسعادة والعجز معًا خلال وجودي بجوارها! كلما نظرت إلى وجهها انتابني البكاء.

لم لا يتساءل أحباؤنا عما نشعر به في أعماقنا؟! لم ينغلق الإنسان تمامًا عن الآخر؟ كان بإمكاني في تلك الدقائق الموت بكل سرور لأجل صبيحة كما في كل وقت؛ برغم عدم معرفتي لأي شيء من الأفكار التي تدور في رأسها، لم أكن أعلم أبدًا ماذا حدث لأعيد عليها كل حينٍ وآخر في تلك الليلة: "آهٍ! لو أن بإمكاني اتخاذ قرار".

انتهت الليلة بنوبة كبيرة من البكاء كما توقعت تمامًا، ومن ثم أقنعتها بالنوم في النهاية، فخفت الضوء وبدا من أنفاسها حين كنت أخرج الحجرة أنها كانت على وشك النوم.