"منحدرات الكاكاو" ينصف كافور الإخشيدي بعد ألف عام

بصدور ديوان "منحدرات الكاكاو" عن دار موزاييك التركية للطباعة والنشر، يكون الشاعر السوداني، والدبلوماسي المتكلم بلغاتٍ سِتّ،ٍ بحر الدين عبدالله أحمد قد أضاف إلى المكتبة السودانية، وللشعر العربي بُعدًا جماليًا متفردًا، لكونِهِ إضافة حقيقة لصوت أفريقيا وعذابات إنسانها ونضالاته في الشعر العربي، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال غالبية القصائد التي احتواها الديوان.

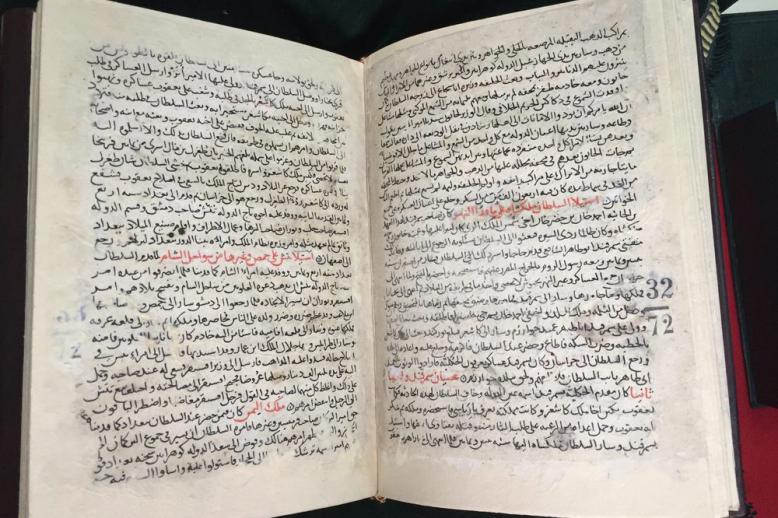

يأخذ الديوان قارئه في ثلاثة عوالم شكلت أفكار الشاعر، (الذات، الوطن الجغرافي، القارة الأم أفريقيا). ويخرج أحيانا إلى عالم الإنسانية الأكبر، فكتب عن الشاعر الفرنسي شارل بودلير، صاحب ديوان "أزهار الشر"، والتشيلي بابلو نيرودا، والإسباني فديريكو غارسيا لوركا، وذلك يرجع إلى أثر اللغتين الفرنسية والإسبانية في الشاعر، وفي لغته كذلك، وللمفارقة أن حياته اللغوية ابتدأت من الخلوة، حيث اللوح والدواية والممحاة، فحفظ القرآن، وهو ما سهل عليه التمكن من اللغات التي تعلمها وأتقنها، وتلك التي ينتوي إتقانها بحسب ما جاء على لسانه.

ولنأخذ ابتداء عالم أفريقيا الأم، حيث يجد القارئ ظهر الغلاف موسوما بأبيات تشير إلى ما يطغى على الديوان من تغنٍّ بالذات الإفريقية، فنتلمس صدق العاطفة، وصدق التغني في آنٍ معًا.

لم أزلْ أشتهيكَ يا عُصفوري

هاطلًا بالحنينِ منذ عصورِ

أعصِرُ الزيتَ من سنابل عينيكَ

وأتلو على الزجاجةِ نوري

بيدي رعشةُ الضياءِ تُغَني

للمسافاتِ في جناحِ الطيورِ

وأنا في اللّحنِ محضُ نقاءٍ

قد تربى على يدِ (الفيتوري)

"فاحفروا لي" مترًا من الشعرِ أحيا

وأهيلوا عليَّ رملَ شعوري

القارئ سيجد متعة وسياحة في فضاءات متخمة بالجمال، حيث يخرج الشعر منسابا من ذات الشاعر، ثم يفيض هادرا بالجمال بصوت أفريقيا وحضاراتها وإرثها

هذه الأبيات المكتوبة على ظهر الغلاف، تُحيل القارئ مباشرةً إلى عمقِ الديوان، وماهية الشاعر الذي يتلو نورَهُ على زجاجةٍ كأنها كوكبٌ دريٌّ، يكادُ زيتُها يُضئ، من نقاء التربية التي كانت على يد شاعر إفريقيا، وصوتِها في الشعر العربي حيث لم يكن لها صوت، محمد مفتاح الفيتوري. هذا الاستدعاء للفيتوري، وانتساب شاعرنا إليه، كأنما يريد أن يقول أنا صوت أفريقيا القادم، وهو ما يتلمسه القارئ في قصائد أخرى، حينما يأتي استدعاء باتريس لومامبا رمز الثورة الكنغولية.

ولا شك أن الفيتوري هو حاملُ لواء أفريقيا السوداء وأنينها وحنينها في الشعر العربي بلا منافس، متفوقا على سابقيه أمثال عنترة العبسي، وسليك السلكة، وسحيم بن عبد بني الحسحاس، لكون أولئك كانوا يناضلون من أجل حرياتهم الذاتية، إذْ كانت أمهاتهم من الإماء، مما جعلهم في إطار العبيد السود، أما الفيتوري، ومن بعده بحر الدين فقد تجاوزا مفهوم الذات، إلى التحدث الرسمي باسم الأمة الأفريقية، ليقولا نحن هنا. ومما يلمسه القارئ كذلك في الأبيات أعلاه الأثر الجلي للقرآن الكريم، حيث نجد روح قوله تعالى: "ٱللَّهُ نُوْرُ السَّمَواتِ والأرضِ مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشكاةٍ فيها مِصْبَاحٌ المِصْباحُ في زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِيٌّ يكادُ زَيتُها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَاْرٌ...".

ويستمر التغني بأفريقيا وإرثها الذي حاول الاستعمار بكل جبروته طمس هويتها، لتأتي قصيدة "صبايا الكاكاو" وهي ترسل بجميل الفضل والامتنان إلى روح مملكة سونغاي، وحضارة سنار، ونهر السنغال، والبحيرات العظمى، بل إلى الأسمر في كل شيء...

عاليًا عاليًا كقلبِ الجبالِ

تعرِفُ الشمسَ في مفاتنِ (مالي)

والبحيراتُ العسجديّةُ تَغلي

كضبابٍ في جُرحِنا المتعالي

يا صَبايا الكاكاوِ حرِّرْنَ بٱسْمي

ساحلَ الأُغنياتِ فالمدُّ عالِ

ثم يعرج إلى حضارته السودانية معرفا بها ذاته:

أنا يا كاكاوُ انْحناءةُ مَكْتوبٍ

هِرُغْليفيٍ إلى تِمثالِ

لم أنَمْ منذُ أن غَزَا النقشُ صدري

وجَرَتْ أنهارُ الرُخامِ خلالي

جئتُ من أصقاعِ الكلامِ كوَعلٍ

يقرأُ المِسكَ في عيون غزالِ

فافتحوا لي نوافذَ اللهِ أعلو

طالما الطقسُ ساخنٌ في الأعالي

ويمضي الديوان كالبحر الهادر بالأمواج المتلاطمة، كأمة قررت في لحظة ما من تاريخها الانعتاق من أغلال عبوديتها وهوانها، وهو يستدعي واحدا من أبرز قادات التحرر الأفريقي المناضل الكنغولي باتريس لومامبا، الذي لم يترك له الاستعمار البلجيكي مساحة أن يكمل رحلته فاغتالوه بعد عام واحد من الاستقلال ورئاسته للحكومة بواسطة متآمرين من بني جلدته ومرتزقة من البلجيك سنة 1961، فقط لأنه أراد الحرية الكاملة، فصار رمزا للحرية الأفريقية الهادرة:

(باتريسُ) يا روحَ (كونغو)

يا صهيلَ دمي

يا ٱبنَ الزُّنوجةِ

ٱُرقد كالحمامِ هنا

بموتِكَ المُهرَةُ السمراءُ قدْ وُلِدَت

وٱستنكفتْ عن رقادٍ

بَعدُ لا وَسَنا

وها أنا اليومَ قد طارتْ بأوردتي

نوارسًا كصبايا البِيضِ كُنَّا لنا

نهرًا من اللغةِ السمراءِ أفجُرُني

في خيمةِ الضادِ زِنجيًا يشعُّ سنا

وهنا يبدو التغني بذاتية الشاعر نفسه، وأناه الزنجية، وكأنه متحسرٌ على تضييع بلاده سانحةَ أن تكون سيدةَ أفريقيا، لكنها أبتْ واختارت أن تكون في ذيل أمم أخرى، واختار هو أن يكون صوت الزنوجة في لغة الضاد، مثلما كان جده الفيتوري.

ومن الانتصارات العظيمة في هذا الديوان، إنصاف الشاعر لشخصية ظلت مظلومة في الأدب العربي على مدى أكثر من ألف سنة، ذلك الإنسان الأديب المثقف، حاكم مصر النبيل، أبو المسك، كافور الإخشيدي، الذي الذي بلغ معه المتنبئ، أحمد بن الحسين أقصى درجات الوقاحة وهو يهجوه في داليته الشهيرة:

لا تَشتَري العبدَ إلا والعصا معهُ

إنّ العبيدَ لأنجاسٌ مناكيدُ

فيقول بحر الشعر الأفريقي الهادر منصفا جده الإخشيدي:

يركضُ الماءُ منذُ ألفِ سرابِ

كي يُغَني بصدرِكَ الوثَّابِ

يا أبا المسكِ كم وُلِدتَ بقلبي

وكمِ المسكُ - يا حبيبُ - نَمَا بي

منذُ دهرٍ وٱبْنُ الحسينِ سجينٌ

خلفَ تاريخٍ مرهَقِ الأعصابِ

وما تجدر الإشارة إليه هو ما ينسب إلى العلامة الراحل البروفيسور عبدالله الطيب ذكر من قولٍ: إنّ أبا المسك كافور الإخشيدي أصله من السودان، وهو من النوبة، لكن المثقفين السودانيين لا يذكرون ذلك، مخافة أن يلحق بهم ما لحقه من ذم المتنبئ، أما الآن فلترقد روح العلامة بسلام، لأن حفيدا من نسل كافور جاء ممتطيا صهوة جواده، ممسكا بحربته الذهبية كالفارس الحلم، ليذود عن جده وتاريخه وحضارته.

وفي قصيدة "الراحلون"، يستنهض الشاعر قومَه بالانتفاضة من أجل التراب الذي شرب من أجساد أجداده ومن دمائهم، والكف عن الرثاء والوحوحات لأنها لا تضمد جرحا، ولا تنهض بأمة:

يا حُشودا أسرفتْ في التَّغَني

علِّميهِم أنَّ جرحي مهابُ

فليكفوا عن نبيذِ المراثي

وليهبوا كيْ يهبَّ الترابُ

فالجراحُ العاليات تهاوتْ

واستحالتْ متحفا حيثُ ذابوا

وفي قصيدة "إطلالة مبحوحة" يجد القارئ بحة في حواسه الخمس، حيث تعبر عن المأساة، ومرارات الهزيمة، التي تتعداها إلى انهيار حضارة بكاملها:

منذ الهزيمةِ في عهدِ المماليكِ

لم تقلعِ الريحُ عن غزوِ الشبابيكِ

ولم تَفُزْ في حروبِ الوَردِ زَنبقةٌ

قالت لبنتِ الموالي: (يا معاليكِ)

حتى يصل بالقول:

تلك التي لم تعد أمي غدَت أَمَةً

تثَّاءَبُ الآنَ في حِضْنِ الصعاليكِ

تلك التي خانتْ الصحراءُ خيمتَها

بِيعتْ لقيصرَ في أقساطِ تمليكِ

مسبيةٌ أنتِ يا أمَّ الذين قَضَوْا

لطالما العصرُ بالخيباتِ يرثيكِ

ونحنُ (ما نحنُ) إلا هيبةٌ سقطتْ

بلوحةٍ أدمنتْ (فنَّ الجرافيكِ)

عوالم لوركا ونيرودا وبودلير..!

ولأن الشاعر بحر الدين عبدالله أخذته الدبلوماسية في جلبابها لتكمنه من ست لغات مضافة إلى لغته العربية الأم، وهي الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الفارسية، والصينية، فصار قنصلا للسودان بواشنطن وهو في منتصف عقده الثالث، فكان ذلك مدخلا ليكون سفيرا للشعر السوداني أيضا، حيث إن هذا الديوان يخلق علاقات مع فحول شعراء العالم في القرن العشرين، حين نجد أن مفتتحه كان ببيتٍ للشاعر الإسباني فديريكو غارسيا لوركا:

أيتها الأشجارُ!

هل تعرفتْ جذورُكِ الهائجةُ

على قلبي في التراب؟

ولوركا من الشعراء الذين جعلوا من الشعر قضية إنسانية كبرى تنادي بالخير والحق والجمال. فقال: أشد ما يؤلمني هو أن أموت برصاصة على ظهري من الخلف، وكأنني هارب من معركة"، ولعله كان يعلم أن مصيره الموت بالرصاص، لذلك عندما قاموا بإعدامه، قيدوا يديه، وعصبوا عينيه، وجعلوه يمشي بلا هدْيٍ ثم أطلقوا الرصاص على ظهره.

أما شارل بودلير، فهو شاعر وجودي لا ينظر إلى الأشياء والطبيعة كي يرى شجرة أو نهرا ليتأمله، بل كانت نظرته إلى نفسه في تلك الأشياء، كما قال عنه الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر في تقدمته لديوان "أزهار الشر". أهدى إليه شاعرنا في هذا الديوان قصيدة "نخب العراجين"، وهي قصيدة يقتبس فيها أحداثا وأمكنة وشخصيات خلدها بودلير في قصائده، مثل أحدب نوتيردام، والباتروس، ونهر السين، ودوريثيا، والهنود الحمر وجزر الكاريبي مما يعيد إلى الذهن العصر الأول للمستعمرات، وتدمير الحضارات، ومن ثم هي سياحة في عوالم بودلير:

لأنكَ مقهى العابرينَ وصوتُهم

وحزنُكَ في وجهِ المدينةِ ما فَتِي

يُغني جراحَ الصاعدينَ لبُرجِها

ويتْلوكِ (يا بودلير) في الزمنِ الشَتِي

صبيُّ العراجينِ الذي ظلَّ ريشُهُ

يُتَأتئُ عُصفورًا على حملِ ريشتِي

وثمةَ رسامون أغروا خيالَهم

بأزهارِكَ الحمراءِ في حقلِ شهوتي

أما قصيدته لذاك الذي قال عنه النقاد إنه شاعر القرن العشرين بلا منازع، الشاعر التشيلي بابلو نيرودا، الذي كتب في حبيبته وحدها مائة قصيدة، وإنه لعَمْري أمرٌ عجيب. والعلاقة بين الاثنين رغم اختلاف الزمان والمكان أنهما شاعران دبلوماسيان، فنيرودا صار سفيرا لبلاده بالعديد من البلدان آخرها الأرجنتين، وهو معروف باتجاهه الشيوعي، وحين قام الانقلابيون في تشيلي بقتل الرئيس سلفادور الليندي، جاءوا إلى بيته، فسألهم نيرودا: "عما تبحثون? قالوا نبحث عن سلاح في بيتك. قال سلاحي هو الشعر".

يقول بحر الدين في مفتتح قصيدته المهداة إلى نيرودا:

على ماذا توكأتِ المرايا

حينَ غابتْ عن وجوهِ (الغُبْشِ) بارقةُ الحنينِ

وغابَ عن شفتي حطامُ صداكَ يا (بابلو)

على ماذا..

وطيفُكَ أيها المَلْقِيُّ من جبلِ الخيالِ النُوْرَسِيِّ

يلُمُّ جلجلةَ الشعاراتِ الفخيمةِ

منذ كان المستبدُّ

يمد أقنعةَ الصدى

للسالكين صهيلَك الدامي

بصورة مجملة هذا الديوان على الرغم من الروح الأفريقية الصادقة التي تطغى عليه، إلا إن القارئ سيجد متعة وسياحة في فضاءات متخمة بالجمال، حيث يخرج الشعر منسابا من ذات الشاعر، ثم يفيض هادرا بالجمال بصوت أفريقيا وحضاراتها وإرثها، ورموزها وحركات انعتاقها من العبودية والاسترقاق، حتى يصل إلى دعاة التحرر في كل مكان من العالم، ولم يغب ذكر المحبوبة، إذ نجدها حاضرة في قصيدة مريم، وكذلك ما كتبه عن ابنه الصغير عبدالله، وأجمل ما يمكن أن أختم به هذه القراءة هو الإهداء الذي خطه الشاعر:

"إلى بائعة البصل أمي .. ثم إلى أبي وهو يرد نعاس القبر .. كي يسمع حديثنا من بعيد".