منى الشيمي تحتفي بالنسوة الحالمات

القاهرة ـ من أحمد رجب

بدأت الكاتبة المصرية منى الشيمي تجربتها الإبداعية بكتابة الرواية، فأصدرت ثلاث روايات قبل مجموعتها القصصية الأولى. في روايتها الأولى "لون هارب من قوس قزح"، تنازلت عن سلطة الحكي لمومياء الشابة الفقيرة التي أصبحت زوجة لحاكم الإقليم، فكيف تحكي على لسان جثة؟

تقول منى الشيمي "لا أعرف من أين تأتيني الفكرة، ربما من تكدس الصحون في الحوض، أو من صراخ أولادي بطلباتهم التي لم تكن تنتهي، وربما لأن ميريت نفسها لم تعش حتى وهي حية. ثم، هل لدى أحد أدلة على أن الجثث صامتة، لا أقصد حديثها بالطريقة التي نتحدث بها، ربما لأرواح الموتى حياة بشكل فيزيائي آخر، كثير من الكتاب استنطقوا الجماد والحيوان، بل جعلوا لها منطق الإنسان وفلسفته، وفي نفس الرواية عالجت ثنائية الحب والحكم، ورأينا الكفة تميل لصالح الحكم، فميريت الفقيرة ضحت بحب الشاب الطيب "موسا".

وفي ثاني أعمالها رواية "الكفة الراجحة" عالجت الشيمي نفس القضية من خلال علاقة حتشبسوت بالمهندس سنن موت، نسألها: هل لا يجتمع الحب مع الحكم؟ وهل احتفاظ حتشبسوت بحبها يرجع لكونها الملكة بينما الفقيرة ميريت كان لا بد لها من التضحية؟

وتجيب بابتسامة "لم يعرض علي الحكم يوما لأعرف، أظنني وجهت ميريت لاختيار الحكم لأنها ابنة الفقر المدقع، ابنة المهانين العراة، لا أظن أبدا أن فتاة بمثل شخصيتها المتطلعة ستقبل الحب وترفض الاقتران بحاكم الإقليم. في كل كتاباتي أضع عدة اختيارات أمام البطل، وهو من يختار، بعد التوغل في كتابة النص يفقد الكاتب سيطرته على شخوصه، يلهث وراءهم وقد يندهش من اختياراتهم. بخصوص الكفة الراجحة كنت محكومة بالحقائق، وحتشبسوت في الرواية كما في الواقع أحبت سنن موت، لكنها بمنتهى الوعي لم تستطع الاقتران به، خوفا من جبروت كهنة آمون. أظن أن علاقتها به استمرت لكن بشكل غير شرعي أو رسمي، لينتهي بها الأمر مقتولة. إذن كان التعامل مع الشخصيتين مختلفا أثناء كتابتي لهما".

الجيب الخلفي

منى الشيمي التي درست الآثار والتاريخ نهلت مما درست روايتين، وابتعدت عن التاريخ في روايتين لتعود له في الرواية الخامسة "وطن الجيب الخلفي"، الفائزة بجائزة كتارا، حيث تناولت قضيتي الهوية وتهويد التاريخ، هذه المرة سياسة وحكم لكن دون حب، فما الذي تغير بين روايتيها الأولتين والرواية الخامسة .. تقول الشيمي: "لم يعن هذا أنني فقدت إيماني بالحب، أو بدأت معالجته وتقديمه بطريقة مختلفة، لكن شخصية البطل في وطن الجيب الخلفي غير قادرة على الحب، قابل أثناء مهمته امرأة مختلفة، ربما لن يلتقي بمثلها طيلة حياته، لكن أنانيته وانتهازيته وفساده ضيعوها منه.

من الصعب كتابة رواية دون حب، ليس بالضرورة أن تكون كل قصة حب مثل قصة "أنجي وعلي" أو "الأميرة والشاطر حسن" ليس بالضرورة أن تكون بالشكل الذي اعتدنا عليه وصار نمطيا الآن.

في الفيلم الإيطالي لاسترادا لفريدريكو فيليني قصة حب عجيبة طرفاها رجل صفاته أقرب إلى البغل، وفتاة نصف بلهاء نصف طفلة، وتم تقديم صورة مختلفة وأكثر تعقيدا للحب.

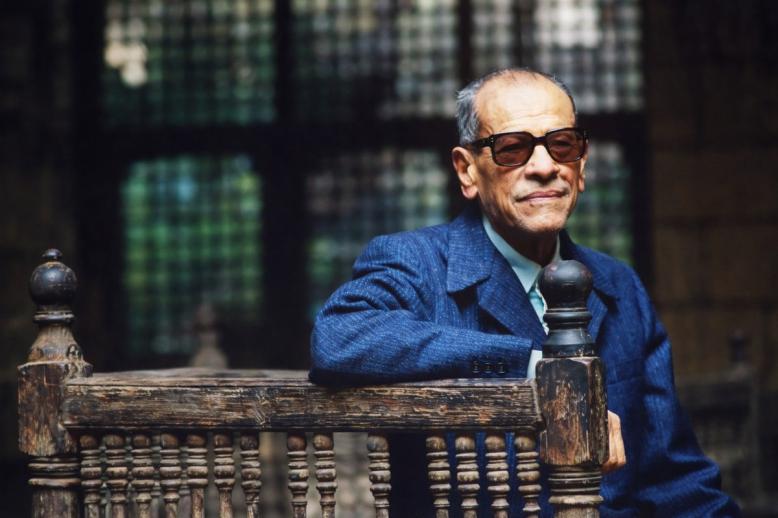

الروائية مني الشيمي من مواليد قرية الرئيسية بمركز نجع حمادي، وهي صاحبة الترتيب الثامن بين أشقائها وأشهرهم الجراح محمد رشدي الشيمي، وتخرجت من كلية الآثار جامعة القاهرة، وعلمت لفترة بالتربية والتعليم بمدارس نجع حمادي، ثم انتقلت وأسرتها للإقامة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وتقيم حاليًا بالقاهرة.

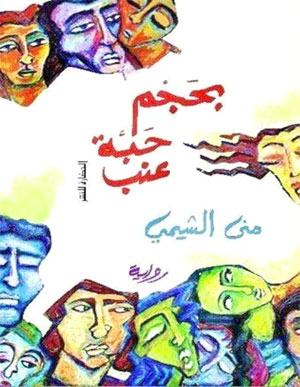

وورثت الشيمي عن والدها حبًّا للقراءة والمعرفة واتجهت لكتابة القصة القصيرة ثم الرواية وفازت بالعديد من الجوائز عن إبداعاتها ومنها جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2003، وجائزة نادى القصة المصري، وجائزة دبي الثقافية عن مجموعة "من خرم إبرة"، وجائزة الشارقة عن مجموعة "وإذا انهمر الضوء". وصدرت لها مجموعة قصصية باسم "رشح الحنين" وجائزة ساويرس الثقافية عن روايتها "بحجم حبة العنب"، وجائزة الرواية غير المنشورة من مؤسسة «كتارا» القطرية عن روايتها "وطن الجيب الخلفي".

حبة عنب

هكذا تبدأ روايتها "بحجم حبة عنب": "زياد.. سأخبرك عن الحياة التي كان من حقك أن تعيشها"، أي عن مستقبل مفترض، لكن الرواية جاءت عن الماضي، حيث تنفي الكاتبة أن ثمة تناقضا في ذلك، توضح: لدي قناعة أن كل ما حدث لنا في الماضي يشكل المستقبل، في كل المجالات! وكما قال أندريه مالرو: لا يحدث للإنسان ما يستحقه بل ما يشبهه. كنت طوال الرواية أحلل أحداث الماضي، أحلل نفسيات الشخصيات، أحلل شخصيتي نفسها. ليس بهدف التذكر في ذاته، بل لتحليل الحاضر وما وصل إليه حال المجتمع".

وعن اعتمادها كثيرا في سرد أحداث الرواية على الذاكرة ؟ تقول: "هذا ما بدا للقراء، لكنني عدت لكثيرين ممن عاصروا الأحداث أو كانوا مشاركين فيها كي أوثق الجانب السياسي في النجع، كذلك فنيات المستشفيات والعلاج، لم ألحظ كل شيء في حينه، بل عدت للمختصين للاستفسار، لم يكن الجزء المعتمد على الذاكرة أقل من باقي الأجزاء، ثم الذاكرة هي معين الإبداع الأول، لكن ثقافة الكاتب تصيغ أحداث الماضي لتصبح قصصا معبأة بالرؤية! كذلك معرفة فنيات القص، واختيار اللغة وهيكلة الشخصيات نفسيا، فلسفة بناء العمل! بدون كل هذا لا قيمة للذكريات.

نسألها كذلك عن مدى اعتمادها على سيرتها الذاتية في الرواية، فتشرد قليلا ثم تجيب: "لا أعرف! لم أعد مقتنعة أن ما كتبته كان سيرة ذاتية، كتبتها منذ خمس سنوات الآن. هي سيرة أشخاص يشبهوننا، عاشوا بالصدفة في الزمان والمكان، مرت بهم الظروف نفسها! وستجد تأكيدا لكلامي كثيرين وجدوا أنفسهم فيما كتبت، لكن الحقيقة لا تمنح نفسها كاملة، النفس الإنسانية أيضا غامضة، من الصعب أن يكون ما كتب عنها نهائيا، وحتى آخر يوم لي سأظل أواصل البحث".

وعما لاقته هذه الرواية من اهتمام فهل تخشى أن يتم تهميشها باختزالها في رواية واحدة، تنفي ذلك قائلة: "بحجم حبة عنب أحد أعمالي، تكتسب أهميتها عندي بسبب موضوعها، لكن لدي أعمال، حققت في حينها حضورا لا بأس به، لا أسعى لأكون كاتبة (بيست سيلر) أو ظاهرة كنجيب محفوظ، أكتفي بأن يقول من أثق برأيهم إن هذا العمل جيد، لكن كثيرا من الكتاب أيضا يعرفون بكتاب واحد، لا بأس، جونتر جراس مثلا يعرف بـ (الطبل الصفيح) و(قبو البصل) وإيزابيل الليندي تعرف بروايتين أو ثلاثة، ثم لم يكتمل مشروعي الإبداعي بعد".

أما عن التهميش فالآن، لم يعد أحد مهمشا، انظر لصفحات الإبداع لتكتشف أن الإنترنت والفيس بوك خاصة جمع المبدعين في جيتو، لم يعد البعد عن القاهرة عائقا كما كان في السابق، الإقليمية غير فساد القائمين على بعض الهيئات الثقافية، والفساد في مصر ليس في الثقافة وحدها، بل صار متغلغلا في تفاصيل اليوم كله. وأنا لم أختلف كثيرا عن الآخرين، بل على العكس، أكتب منذ عشرين عاما، وبدأ اسمي يتردد منذ بضع سنوات فقط، كنت أراسل الجرائد والمجلات بالبريد العادي، وأنتظر. روايتي الأولى ظلت قيد النشر ثلاث سنوات، وأظن أن اختلاف كتاباتي وتميزها هما ما أوصلني لمكانتي إن كانت لي مكانة الآن.

باولا

وعما قيل عن تأثرها في هذه الرواية برواية "باولا" تقول: ولماذا استخدمت فعل مبني للمجهول؟ وقالت: "هذا الكلام تردد كثيرا، وقد يكون نتيجة سوء قراءة أو سوء نية، أنا ذكرت بنفسي رواية باولا في نهاية بحجم حبة عنب، وقلت إن إيزابيل ألليندي، عندما تعرضت لمحنة مرض ابنتها استرجعت الماضي بكل صدق، وإن القراء لا يحاكمون الكاتب الأجنبي، وكنت بهذا أضع القارئ أمام نفسه قبل أن يغلق روايتي ويبدأ في جعل ما قرأه مادة للنميمة. لم أكن خائفة، أنا مؤمنة بخلع التحسب عند عتبة الكتابة، بل وجدتها فرصة لأذكر القراء بازدواجية المعايير، وبأن التحسب يجعل الكتابة عوراء. بخصوص التشابه، هذا ليس عيبا، ماركيز تأثر برواية الجميلات النائمات لـ ياسوناري كواباتا، وكتب رواية تكاد تكون مطابقة لها، حقا لم تكن في نفس جمال أجواء الشرق الأقصى المسحورة.

نسوة حالمات

القارىء في مجموعاتها القصصية الثلاث يجد نسوة داخل غرفهن، إما يلجأن في بوحهن للمونولوج الداخلي، وإما يستعدن زمنا ماضيا فتلجأ الساردة لتقنية الفلاش باك كما في الفستان الأزرق، وغالبا ما تتركين لضمير المتكلم "أنا" مهمة السرد. أيضا في أكثر من قصة لجأت لتقنية الحلم، فهل يرجع ذلك لطبيعة موضوعات القصص أم لطبيعة النساء في المجتمع الذي تكتب عنه؟

تقول منى الشيمي: "سمعت القاص محمد المخزنجي ذات مرة يقول إن قَدَرَه الكتابة بضمير المتكلم، وأنا مثله، أحب تقنية الكتابة بضمير المتكلم، ربما لما له من حميمية، لهذه المخاتلة التي يحدثها في نفسية القارئ الذي يلتبس عليه الأمر ويتساءل: هل الكاتب هو شخصية القصة؟ وكذلك هذا الضمير - إن وجد القارئ تشابها بينه وبين الشخصية - يجعله يشعر أن القصة قصته هو! وأن الكاتب يقصده.

أما بخصوص موضوعات القصص، كنت أكتب متعمدة لحظات فارقة في حياة نساء قصصي، أغوص في نفسياتهن، فعوالمهن ليست رحبة كعوالم الذكور. (خدمة وكالة الصحافة العربية).