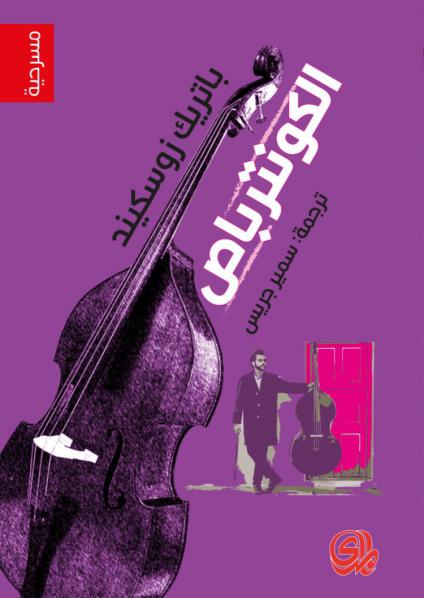

الموسيقى تبدع العالم في 'الكونترباص' لزوسكيند

يرى المترجم والكاتب سمير جريس في مقدمته لرائعة الكاتب الألماني باتريك زوسكيند (1949/3/26) "الكونترباص" أن زوسكيند يمثل ظاهرة فريدة بين الكتاب الألمان، ونضيف أنه أيضا ظاهرة فريدة بين الكتاب العالميين فروايته "العطر" يمكن تصنيفها ضمن أعظم الروايات التي كتبت في القرن العشرين وربما حتى الآن حيث لا تزال تحقق شهرة عالمية مذهلة، لفرادة فكرتها وعبقرية معالجة هذه الفكرة جماليا وفنيا.

ويقول جريس أنه بعد "الكونترباص" و"العطر" انتظر القراء طويلا أن يكتب زوسكيند مسرحية جديدة، أو رواية أخرى يواصل بها نجاحه العالمي، لكنه خيب آمال قرائه ولم ينشر إلا بعض المقالات إضافة إلى قصص طويلة وقصيرة، من أشهرها "الحمامة" و"هوس العمق". تساءل كثيرون عندئذ ماذا يفعل هذا الكاتب منذ التسعينيات وحتى اليوم؟ كيف يقضي يومه؟ بأي شيء يشغل نفسه؟ ماذا يقرأ؟ وهل ما زال يكتب؟ ولماذا توقف هذا "الطفل المعجزة" ـ مثلما أطلق عليه البعض ـ عن الكتابة؟.

ويضيف جريس في مقدمة ترجمته الصادرة عن دار المدى أن زوسكيند لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب المجد والشهرةلم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب المجد والشهرة قبل أن يكتب "الكونترباص" عام 1980 كان قد جرب قلمه في عدة أعمال نثرية لم يجد من ينشرها، ثم في سيناريوهات أفلام لم تجد من يخرجها أو يمثلها. مع "الكونترباص" بدأ نجمه في اللمعان. بث العمل أولا تمثيلية إذاعية، قبل أن يجد طريقه إلى خشبة أحد مسارح ميونيخ، وقبل أن يصدر في كتاب عام 1984 منذ ذلك الحين وهذه المسرحية المكتوبة لممثل واحد تحقق نجاحا ساحقا، بل يمكن القول إنه ليس هناك مسرح في ألمانيا لم يقدم هذه المونودراما في أحد مواسمه، مما جعلها من أكثر النصوص المسرحية التي مثلت في ألمانيا على الإطلاق.

ويقول "عندما شاهدت "الكونترباص" لأول مرة في أحد مسارح مدينة كولونيا الألمانية في أواخر التسعينيات، فتنت بهذا النص، وخرجت مبهورا من المسرح. قرأت نص المسرحية وزاد افتتاني بزوسكيند ونصه ثم سمعت "الكونترباص" ككتاب مسموع، وعلى الفور قررت أن أن أترجم هذا النص الرائع. وبالفعل، صدرت ترجمتي ـ وهي الترجمة العربية الأولى ـ في عام 2005 في المشروع القومي للترجمة في القاهرة.

ويوضح جريس "في مستهل "الكونترباص" نشاهد رجلا في منتصف العقد الرابع، يجلس وحيدا في غرفة ذات جدران عازلة للصوت، تكاد تخلو من كل شيء إلاّ من آلة الكونترباص الضخمة الحجم، العميقة الصوت؛ هي رفيقته في السراء والضراء. يحبها وينطقها بالعزف البارع، ويفتخر بدورها في الأوركسترا، "فبدوننا لا تستطيع أي أوركسترا أن تعزف شيئا". لكن هذا الاعتزاز الشديد بآلته الموسيقية، يقابله كره دفين لها، لأنها في نظره أصل كل بلاء في حياته. إنها هي التي تجعله يجلس وراءها في الصف السادس أو السابع من الأوركسترا، لا يكاد يشعر به أو بعزفه أحد. على العكس من الآلات الأصغر حجما، كالكمان مثلا، أو الأعلى صوتا مثل الطبل الكبير. هذه الآلة تجبره على أن يعيش في الظل يعلم العازف أنه لن يقف أبدا في دائرة الضوء عازفا منفردا، فلم يحدث أن ألف بيتهوفن أو موتسارت أو تشايكوفسكي، أو أي موسيقار مشهور، مقطوعة منفردة للكونترباص. لذلك يجد العازف نفسه مجبرا على العمل مع الأوركسترا، جالسا في الخلف ومن مكانه يصب جام غضبه وإحباطات حياته على كل الناس، ونحو كافة الاتجاهات: إنه يلعن المايسترو، والحفلات الموسيقية، والعازفين النجوم، وكبار المؤلفين الموسيقيين، لا سيما ريشارد فاغنر، الموسيقار الأثير لدى هتلر".

ويضيف أن هذه الآلة أضحت كاللعنة التي لا تفارقه حتى عندما ينفرد بعشيقة. عزف الكونترباص هو نوع من القدر الذي يحني العازف أمامه جبهته. يقول بطل المسرحية إنه من بين ثمانية عازفي كونترباص ليس هناك واحد لم يتجرع كؤوس الذل والهوان، وليس هناك عازف لا نجد آثار لكمات القدر مطبوعة على وجهه. إنه يرى نفسه ضحية العائلة والظروف والمجتمع. ومع تنامي شعور العازف بالتفاهة ـ في الحياة كما في الأوركسترا ـ يقع فريسة لجنون االضطهاد، ويتخيل أن العالم كله يترصده. لا يبقى له إلاّ الحلم بتحقيق شيء هائل لافت للأنظار، ليقف ولو مرة واحدة في دائرة الضوء ـ ماذا سيفعل؟.

ويرى جريس أنه بالرغم من أن موضوع المسرحية غربي ـ فهو يتطلب من المخرج ومن الجمهور معرفة جيدة بالتراث الموسيقي الكالسيكي ، إلا أنها قادرة على مخاطبة الإنسان في كل مكان، لأن "عازف" زوسكيند ينجح في إفهامنا أن مشاكله الشخصية والمهنية في الأوركسترا هي صورة لمشاكلنا نحن، فالأوركسترا ـ بترتيبها الهرمي، وكما يقول العازف الذي يجهل المشاهد اسمه ـ هي "صورة طبق األصل من المجتمع البشري".

ويلفت إلى أن أعمال زوسكيند تتسم بسمات مميزة، كما تتسم كتاباته بنكهة خاصة جدا. زوسكيند يجمع في أعماله بين المعلومات الغزيرة التي ينثرها في ثنايا عمله واللغة المحملة بالرموز والإيحاءات، وبين الأسلوب التشويقي المسلي والعالم الغرائبي (لاسيما في "العطر"). إنه يوازن بين طموحه الأدبي وبين النجاح الذي يبتغيه لدى الجمهور العريض، وهو ما تحقق له بصورة خاصة في "الكونترباص" وفي "العطر". في ثنايا أعماله ينثر زوسكيند معلومات مدروسة جيدا؛ في "الكونترباص" عن الموسيقى الكلاسيكية وتطور الأوركسترا وأعمال مشاهير الموسيقيين، وفي "العطر" عن الروائح وفرنسا القرن الثامن عشر. يفعل زوسكيند ذلك دون إثقال على القارئ ودون إملاله، ودون أن يتحول العمل الأدبي إلى ساحة لاستعراض معلومات المؤلف النظرية الجافة. إن زوسكيند يبتعد كذلك ـ ربما عمدا ـ عن الموضوعات التي تتماس مع السيرة الذاتية وهمومها وشكاواها، على النقيض من القسم الأعظم من كتاب ألمانيا وقت ظهور أعمال زوسكيند، كما أن أعماله تتناول موضوعات إنسانية عامة، يمكن أن تحدث في أي دولة، أوروبية أو غير أوروبية؛ بينما لا يمكن تخيل أحداث "الطبل الصفيح" لغونتر غراس ـ مثلا ـ إلاّ في ألمانيا، وهو ما ينطبق على أعمال كبار الروائيين الألمان بعد الحرب العالمية الثانية، مثل هاينريش بل في روايته "آراء مهرج"، وأوفه يونسون في رباعيته المشهورة "أيام عام"، وزيغفريد لنتس في رواية "حصة اللغة الألمانية"، وكريستا فولف في "السماء المقسمة" و"نموذج طفولة".

مقتطف من "الكونتراباص"

إذا كان هناك شيء لا يتحمله، فهو المطر. إنه ينكمش في المطر، أو يتمدد، المطر ينفذ إليه، وهو شيء لا يحبه على الإطلاق. تماما مثل البرد. في البرد يعوج. عندئذ يحتاج، على الأقل، إلى ساعتين قبل العزف حتى يتأقلم على درجة الحرارة. زمان، عندما كنت في أوركسترا الحجرة، كنا نعزف ثلاث مرات كل أسبوع في الأرياف، في القصور والكنائس والمهرجانات الشتوية – لا يمكن أن تتصوروا عدد الحفلات التي تقام في كل مكان. على كل حال، كان يتحتم عليّ السفر قبل الآخرين بساعات، وحدي في عربتي الفولكس فاجن، حتى يستطيع حضرته، الكونتراباص، أن يتأقلم على درجة الحرارة في مطاعم قميئة أو في غرفة الكَهنة بجوار المدفأة؛ كمريض عجوز. نعم، هذا يخلق روابط صداقة! هذا يخلق حبا، صدقوني! مرة تعطلنا في الطريق، في ديسمبر من ست سنوات، بين إتال وأوبراو، بسبب عاصفة ثلجية. ساعتين ونحن ننتظر خدمة إصلاح السيارات. تخليت عن معطفي له. دفأته بجسدي. في الكونسير كانت درجة حرارته مضبوطة، أما أنا فكانت بذرة الإنفلونزا قد نبتت داخلي، ونَمَت نموا وخيم العواقب. تسمحون لي بأن أشرب.

لا، لا يولد المرء عازفا للكونتراباص، بالفعل لا. الطريق إلى ذلك يمر بتعاريج ومصادفات وإحباطات. أستطيع أن أؤكد لكم أن من بين ثمانية عازفين للكونتراباص في أوركسترا الدولة، ليس هناك واحد لم يشرب الذل من كعانه، ليس هناك واحد إلا وآثار لكمات القدر ظاهرة على وجهه. انظروا إليّ مثلا، حالي يتحدث باسم ألوف من عازفي الكونتراباص: أب مسيطر، موظف، غير موسيقي. أم ضعيفة الشخصية، تعزف الفلوت، ذوقها الموسيقي غريب. في طفولتي أحببت الأم حبا جنونيا. الأم تحب الأب. والأب يحب أختي الصغيرة. وأنا لم يحبني أحد ـ أنا أتحدث الآن عن مشاعري الذاتية. لكراهيتي للأب أقرر ألا أصبح موظفا، بل فنانا. وثأرا من أمي أختار أكبر الآلات الموسيقية، آلة لا أستطيع الإمساك بها، ولا تصلح للعزف المنفرد. وحتى أطعنها في كبريائها طعنة مميتة، وفي الوقت نفسه حتى أركل الأب في قبره: أصبحت أيضا موظفا ـ عازف كونتراباص في أوركسترا الدولة، الصف الثالث. وكعازف أغتصب أمي يوميا في شكل الكونتراباص، أضخم الآلات الموسيقية الأنثوية، أتكلم الآن من ناحية الشكل. وهذه العلاقة الجنسية الرمزية، المحرمة دائما وأبدا، هي بالطبع كارثة أخلاقية شنيعة. هذه الكارثة الأخلاقية محفورة على جبين كل عازف كونتراباص. يكفي هذا القدر بخصوص تحليل الآلة من الناحية النفسية. ولكن هذه المعرفة لا تساعد كثيرا، لأن.. التحليل النفسي وصل إلى طريق مسدود. اليوم نعرف ذلك، نعرف أن التحليل النفسي وصل إلى طريق مسدود، بل إن المحللين النفسيين أنفسهم يعرفون ذلك. أولا، لأن التحليل النفسي يطرح أسئلة أكثر بكثير مما يستطيع الإجابة، مثل الغول – أتكلم الآن مجازا – الذي يقطع رأسه بنفسه، هذا هو التناقض الداخلي للتحليل النفسي، وهو تناقض لا يمكن تجاوزه، وتحت وطأته سوف يختنق تماما. ثانيا: التحليل النفسي اليوم مشاع لكل الناس، كلنا نعرف ذلك. من بين عازفي الأوركسترا ـ 126 عازفا ـ هناك نصفهم على الأقل في العلاج النفسي. تستطيعون أن تتخيلوا أن ما كنا نعتبره قبل مئة عام كشفا علميا مذهلا، أصبح اليوم عاديا ومبتذلا، ولا يثير دهشة أي شخص. أم يدهشكم أن عشرة في المائة من الناس يعانون من الاكتئاب اليوم؟ أنا لا يدهشني ذلك. أترون! ولهذا لا أحتاج إلى التحليل النفسي. الأهم لو كان عندنا ـ طالما نتحدث عن هذا الموضوع ـ قبل مئة عام أو مئة وخمسين عاما إمكانية للتحليل النفسي. لو كان ذلك قد حدث، لكان التحليل النفسي أنقذنا من بعض أعمال فاجنر. الرجل كان يعاني من الاضطرابات العصبية معاناة شديدة. عمل مثل "تريستان وإيزولده"، مثلا، أعظم ما تفتقت عنه قريحته الموسيقية، كيف رأى نور العالم؟ فقط لأنه كان على علاقة بزوجة أحد أصدقائه الذي تحمل تقلبات مزاج فاجنر سنوات طويلة. سنوات طويلة. وهذه الخديعة، هذا ـ ماذا أقول؟ - هذا السلوك الوضيع كان يفترسه من الداخل افتراسا، لذلك كان لا بد أن يصنع منه أعظم مآسي الغرام في كل العصور ـ هكذا يقولون عن "تريستان". الكبت التام والإزاحة الكلية عبر أقصى درجات التسامي. "ذروة الرغبة"، إلى آخره.. تعرفون هذا الكلام. كان الزنا في تلك الأيام أمرا غير مألوف. والآن تخيلوا معي: لو كان فاجنر ذهب إلى المحلل النفسي! نعم ـ الأكيد أن أوبرا "تريستان" لم تكن لترى النور. هذا أمر في وضوح الشمس، لأن العُصاب ما كان سيدفعه إلى كتابة ما كتب. ـ على فكرة، كان فاجنر يضرب زوجته أيضا. الأولى بالطبع. لم يكن يضرب الثانية. الثانية بالتأكيد لا. ولكن الأولى كان يضربها. وعموما، كان إنسانا غير مريح. كان بإمكانه أن يكون في غاية اللطف أمامك، جذابا وساحرا وظريفا إلى أقصى حد. ولكن، غير مريح. أعتقد أنه لم يكن يطيق نفسه. كان يعاني على الدوام من الإكزيما في وجهه التي جاءته من.. شيء مقرف. ولكن النساء كن يقعن في غرامه، الواحدة بعد الأخرى، طوابير من النساء. كان يجذب النساء جذبا قويا جدا، هذا الرجل. شيء لا يُصدق..