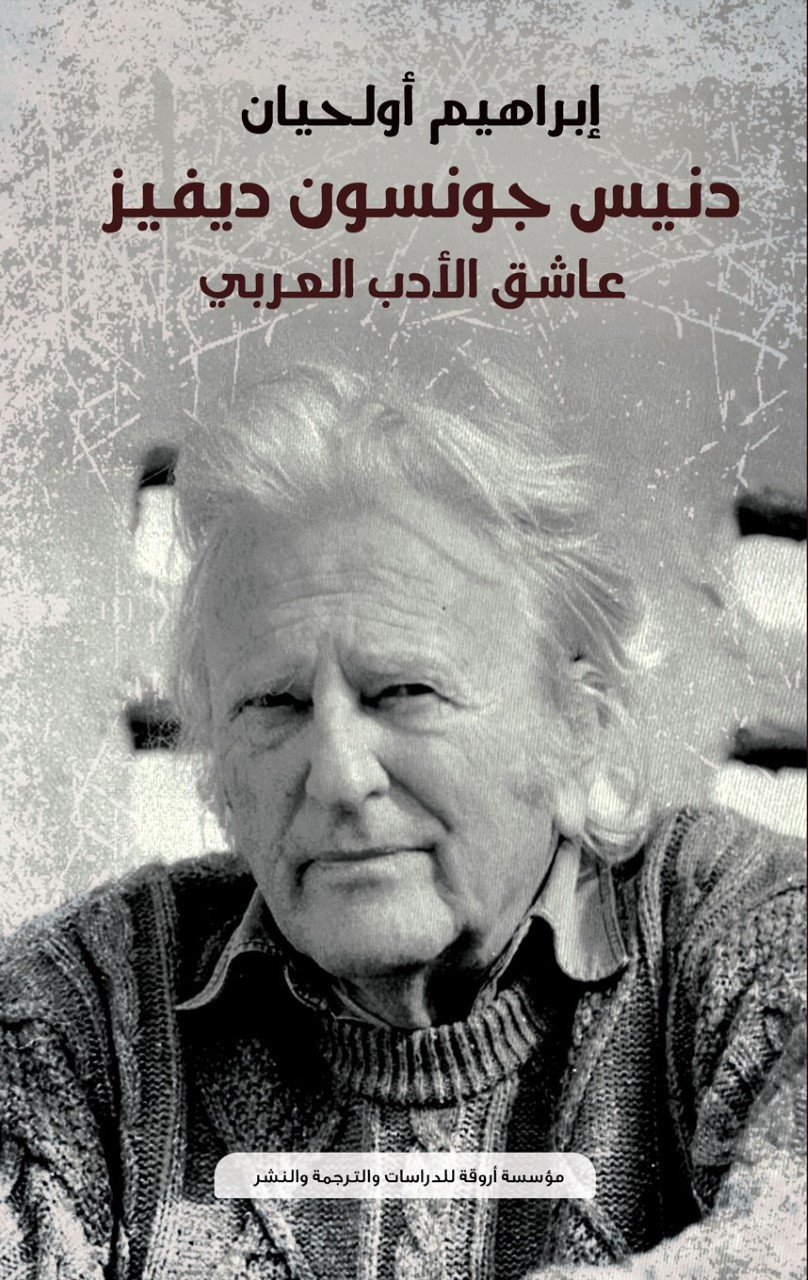

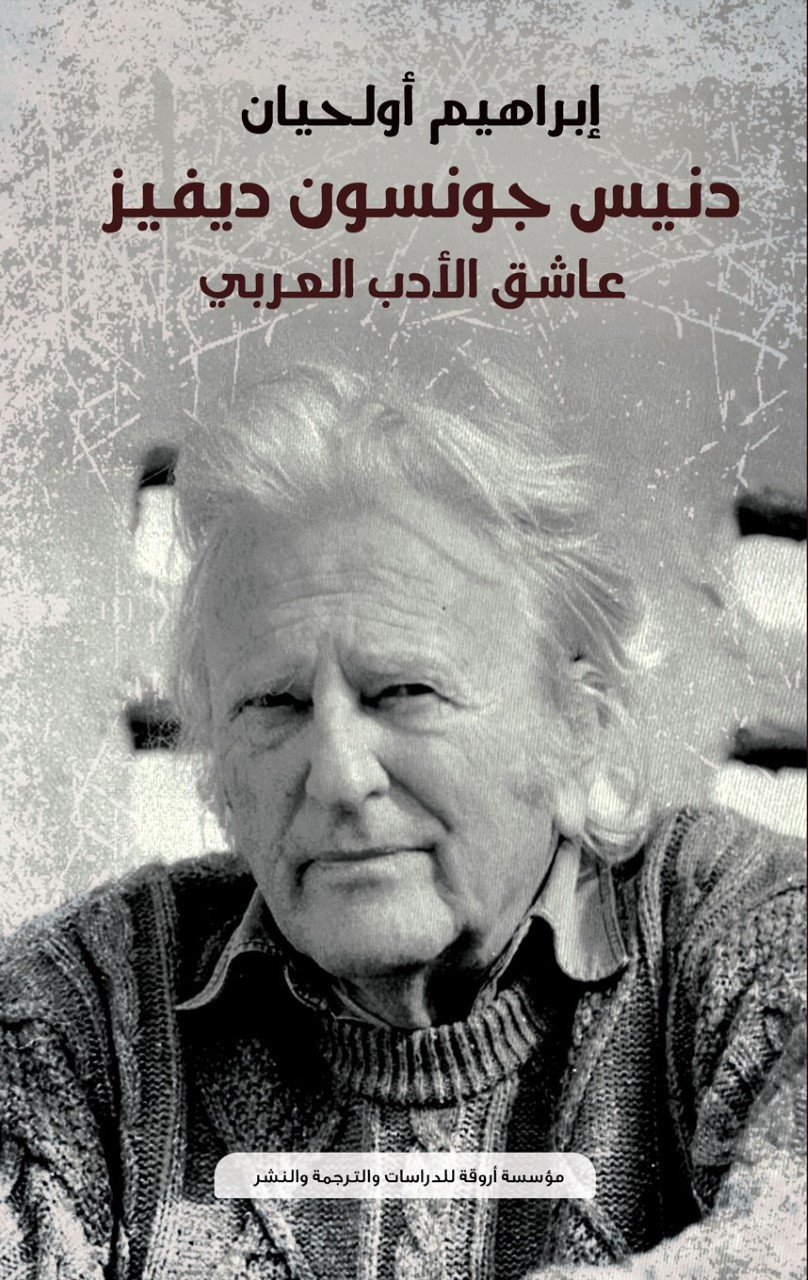

دنيس جونسون ديفيز مسيرة حافلة بالعطاء للأدب العربي

ترتكز فكرة كتاب "دنيس جونسون ديفيز عاشق الأدب العربي" للناقد المغربي إبراهيم أولحيان على محاولة توسيع المعرفة بسيرة المستشرق الإنكليزي جونسون (1922 - 2017)، والذي عاش وأقام بالقاهرة لمدة عقود طويلة، حيث يطرح جانبًا من سيرته الذاتية ومقابلات أجريت معه ومجموعة شهادات لعدد من كبار الكتاب والمترجمين المصريين والعرب، كما يكشف عن الدور الرائد لهذا الرجل الذي أسدى خدمات جليلة للأدب العربي الحديث، وذلك بتقديم إسهاماته للقارئ في مجالي الترجمة والكتابة.

أولحيان كما يشير في مقدمة كتابه الصادر عن مؤسسة أروقة كان قد التقى بـجونسون واستمر في تواصل معه، مما سمح له بالتقرب من انشغالاته وتصوراته حول أدبنا العربي.

يقول عند هذا اللقاء وهذه العلاقة "حين تعرفت على دنيس جونسون ديفيز، كان في الثمانينيات من عمره، ورغم ذلك فقد كان متيقظ الحواس، ذا ذاكرة قوية، كله حماسة وتوهج، ولايزال عاكفا على ترجماته.

يتحدث عن سنوات بعيدة وكأنها البارحة، ويعشق خوض النقاش حول الأدب العربي الحديث، مثل شيخ حكيم عليم بالسلالات والأنساب.

يتكلم من داخل النصوص، في سياق كل الانعطافات التي شهدها هذا الأدب، الذي لم يكن يعرف عنه الغرب أي شيء. لوحده حمل وزر نقله إلى اللغة الإنكليزية ولسنوات طويلة. كان مطلَّعا على ما يصدر من قصص وروايات عربية، متابعا لما ينشر، قارئا لكثير من المخطوطات، ومترجما للنصوص الإبداعية اللافتة، ومكتشفا للمواهب والمبدعين المغمورين".

ويضيف دنيس كان يدرك خصوصية الأدب العربي، وما ترجمته لنصوص سردية مائزة، إلا من أجل القبض على متخيل الإنسان العربي ووجدانه.

وقد توفق كثيرا، في اختياراته لترجمة نصوص بعينها، منفلتا بمهارة الصياد النبيه، من ضغط كتاب يعرضون نصوصهم للترجمة. لذلك كان النص المؤسس والقوي واللافت هو ما يغويه.

ويرى أولحيان أنه وإذا كان موضوع كتابه هو رائد ترجمة الأدب العربي دنيس جونسون ديفيز، فإنني قاربته من زوايا مختلفة، تسمح للقارئ بأن يأخذ نظرة شاملة عن هذا المترجم، ومعه مرحلة أساسية من تاريخ الأدب العربي. لذلك قمت بقراءة نقدية لعملين خطهما بيراعه: ذكريات في الترجمة، وموسم صيد في بيروت، أتتبع في الأول المسارات التي سلكها هذا المترجم في ترجمة الأدب العربي، منذ اختار اللغة العربية للدراسة، وإضاءة العلاقات التي نسجها مع الأدباء العرب، والكشف عن الانعطافات الأساسية التي أسهمت في تشكيل تضاريس هذه الأعمال.

وفي الثاني اقتربت من عمله الإبداعي القصصي، للوقوف على عوالمه والمشترك في نصوصه، من خلال ارتباطها مع محور هذا الكتاب.

ولكي نسمع صوته المباشر وهو يتحدث عن أعماله وانشغالاته، أدرجت حوارين أنجزتهما معه، حين إقامته في مراكش.

وارتأيت أن أضيف إلى ذلك نماذج من كتابيه السالفي الذكر للاقتراب أكثر من تجربة في الكتابة لها خصوصيتها ومذاقها في علاقتها بالعالم العربي وبأدبه. وحتى أختم، جمعت مجموعة من الشهادات في حق شيخ المترجمين، لأدباء ومترجمين عرب، من المشرق والمغرب، ولآخرين من أبناء جلدته.

ويشير أن دنيس لم يترجم الإبداع العربي فقط، المتمثل على الخصوص في القصة القصيرة والرواية، بل تجاوز ذلك إلى ترجمة النصوص الدينية بمعية صديقه الراحل الدكتور عزالدين إبراهيم، حيث اشتركا في ترجمة الأحاديث النبوية الشريفة: "الأربعون النووية" و"الأربعون القدسية" و"مختصر الكلم الطيب"، واشتغلا كثيرا في ترجمة معاني القرآن الكريم تحت عنوان "قراءات من القرآن الكريم"، وقد انتهيا من ترجمته قبيل موت صديقه، الذي قام بجهد كبير في البحث عن متخصصين في الميدان، لكتابة مقدمات علمية خاصة بالترجمة. وفعلا كان ذلك، إلا أن المسألة أخذت وقتا طويلا، فحالت ظروف الغياب المفاجئ لعزالدين إبراهيم دون خروج هذا العمل الضخم للوجود الفعلي لحد الآن بالإضافة إلى ذلك فقد ترجم جزءا كبيرا من كتاب "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالي، وكتابا عن طباع الحيوان عند الإنسان من منظور إخوان الصفا، وهو موضوع كان يأمل أن يستمر فيه.

ويقول أولحيان أن دنيس سواء في حواراته أو في كتاباته، يؤكد على مبدأ الصدفة، التي قد تغير حياة الإنسان، وتجعله يبدل مسار حياته، فيتجه اتجاها لم يسبق له أن فكر فيه ذات يوم. وهو ما وقع له مع اللغة العربية، التي يمكن أن نقول إنها هي التي اختارته وهو مازال في الرابعة عشرة من عمره.

فبعد خيبته في الدراسة ونفوره من اللغتين اللاتينية واليونانية القديمة وجد نفسه ذات يوم، بعدما أخرجه أبوه من إحدى المدارس بسبب سوء تفاهم مع الإدارة، أمام سؤال الأب: ماذا عساه يفعل الآن؟ أجاب"أود دراسة اللغة العربية". يقول دنيس "كما لو أن هذه الفكرة كانت تختمر في ذهني منذ بعض الوقت.وفي حقيقة الأمر أن مثل هذه الفكرة لم تخطر ببالي قط من قبل، ولم أكن أدري في ذلك الوقت أن اللغة العربية التي سأدرسها كانت لغة كلاسيكية، شأن اللاتينية واليونانية القديمة مع نحو أكثر تطورا". ولعل لهذا الاختيار بعض الدوافع ويمكن أن نذكر منها جزءا من طفولته التي قضاها في القاهرة، وفي وادي حلفا بالسودان مما جعله أقرب إلى روح هذه اللغة، وإلى رسوخ أصواتها وميكانيزماتها في لاوعيه.

هكذا سيخوض غمار هذه المخاطرة، وسيدرس بشكل رهيب لاجتياز امتحان الدخول إلى الكلية قسم الدراسات الشرقية، ومن هنا بدأت علاقته باللغة العربية.

يقول دنيس "وكنت قد حاولت بإخفاق بالغ استيعاب أساسيات اللغة العربية، وقرأت بفزع عن الإعراب، حركات المد القصيرة غير المكتوبة، صيغ الشرط والأمر، وصيغ جمع الأسماء غير القياسية التي لا نهاية لها تقريبا". لعل شيئا خفيا كان يدفعه نحو هذا المسار، رغم بعض العوائق التي تمثلت في أن كل من كانوا يُدَرّسُون هذه اللغة لم تكن لهم أية علاقة بالبلدان العربية، ولم يسبق لهم أن زاروها، وهو ما جعلهم يُدَرّسون اللغة الكلاسيكية. الشيء الذي ينفِّر المتعلم من العربية ويراها لغة ميتة.

يقول ديفيز "لما لم يكن لي مدرسون تعد العربية لغتهم الأم، ولم يتوافر لديَّ نص يبدو من بعيد مماثلا للعربية الحديثة، فقد مضيت أتساءل عن نوعية اللغة التي يتحدثها العرب اليوم". وقد ساهمت ظروف كثيرة في الاستمرار والتعمق في الدراسة، رغم كل الإحباطات والانكسارات التي تشكك المرء في قناعاته وفي اختياراته، وترغمه على التراجع بحثا عن الأفضل، لكن مع دنيس جونسون ديفيز، رغم كل شيء، كانت اللغة العربية تلاحقه، وتتصدى له كلما فكر في التخلي: إنها قدر يجب الإذعان له.

ويلفت أولحيان أن دنيس عانى من مسألتين: الأولى هي أنه لم يستطع أن يعيش من ترجماته لأن الأدب العربي غير مطلوب في الغرب.

يقول عن نجيب محفوظ في هذا الصدد "إنني أعتقد بأنه خزي محزن، فيما يتعلق بصناعة النشر البريطانية، أنه لو لم يحصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الآداب عام 1988 لما وجد ناشرا ينتمي إلى تيار النشر الرئيسي لأعماله في ترجمة إلى الإنكليزية".

والثانية أنه لم يفكر ذات يوم أن يترجم ما يريده الغرب، بل ما يراه هو من واجب الغرب أن يطلع عليه، وهنا تقع المأساة: فهو يدافع عن أدب بعينه ويكد من أجل أن يوصله إلى القارئ الغربي "فحين ينتهي من الترجمة يبدأ في البحث عن الناشر، مما جعله فيما بعد، وبعد التجربة، يقلب العلاقة حيث يبحث عن الناشر قبل أن يباشر الترجمة"، بعيدا عن أي دعم عربي، يؤكد هذا الكلام ما قاله عن أول أنطولوجية قصصية ترجمها، ونعني "القصة العربية الحديثة" (1967) "ما من حكومة أو مؤسسة عربية واحدة قامت بشراء نسخة واحدة من الكتاب، وعجزت دار نشر جامعة أكسفورد عن بيع الطبعة المحدودة للغاية التي أصدرتها".

إن غياب قارئ يهتم بهذا الأدب، وغياب دعم عربي يتحمل مسئولية اقتحام المجال القرائي في الغرب، وغياب مؤسسات إعلامية تساند هذا الأدب وتروج له، ترك المسئولية ملقاة على عاتق مترجمين أفراد، وعلى المبدع نفسه الذي يكتب وهو يفكر من سيترجم له، وقد يتكلف بمصاريف الترجمة والنشر.

ويلفت إلى أن هذه الوضعية هي التي دفعت ديفيز إلى أن يقارن بين المترجمين يقول: "تبين لي بجلاء كيف إن المترجم عن لغة مثل العربية يختلف عن المترجم الذي يترجم عن الفرنسية أو الألمانية مثلا، فهذا الأخير يعتمد على الناشرين في اختيار الكتب التي يرغبون في ترجمتها، هل يهتم المترجم بالرواية الفلانية؟ ما هي الأتعاب التي يطلبها لقاء ترجمتها؟".

ويؤكد أنه لا توجد دار للنشر في لندن توظِّف شخصا يعتمد عليه في ترجمة الأدب العربي الحديث. كل هذه المجهودات والمتاعب تقع على شخص المترجم، والمترجم المحترف فقط لا يستطيع أن يستمر في هذه الطريق، بل وحده المترجم العاشق يستطيع أن يذهب بالأمور إلى نهايتها، مغامرا ومخاطرا، لا يأبه بالعراقيل رغم أنه يذرف دموعا كثيرة؛ وهو قدر كل المترجمين، لحد أن أحد "المترجمين يعنون أحد كتبه بـ "دموع المترجم".

ويلاحظ أولحيان حياة دنيس لم تعرف استقرارا كبيرا، حيث عاش منذ طفولته متنقلا بين مجموعة من البلدان العربية والأوروبية: السودان، أوغندا، العراق، قطر، الكويت، إيران، الإمارات العربية المتحدة، مصر، بيروت، المغرب، فرنسا، إسبانيا، انكلترا.

هذه الأخيرة لم يكن يستسيغ العيش فيها، لكنها كانت ملاذه الأخير، حين تضيق به أمور الحياة، ليغادرها فور إحساسه بالأمان، متجها صوب مراتع طفولته وشبابه، مانحا لنفسه ما يجعله قادرا على العيش في أحسن الظروف، قرب أصدقائه الأدباء العرب.

وكانت مصر مركز استقراره، وإن كان يغادرها لمدة طويلة، بحثا عن لقمة عيش، لأنه لم يتمكن من كسب قوته من ترجماته، وحتى حين شغل أستاذا بجامعة القاهرة، دفعته ظروف شخصية للمغادرة، يقول: "بدا الاستمرار في العمل محاضرا بجامعة القاهرة طريقة حياة مثالية. فبينما لا يتلقى المرء راتبا كبيرا، لا يقع على كاهله بالمثل عبء عمل ثقيل الوطأة. لكن أبي داهمه المرض، ولم أكن قد زرت انجلترا منذ مغادرتي لها في 1945"، لكنه كان دائم الزيارة للقاهرة، من حين لآخر، للجلوس مع أصدقائه، وسماع جديد أخبار الكتابة الإبداعية لديهم. لقد عاش في القاهرة بين 1945 و1949، وفي هذه الفترة تعرَّف على نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ومحمود تيمور، وأدباء تلك الفترة في هذا القطر العربي أوذاك. وبعد ذلك سيقضي عام 1950 في قطر، وعاما آخر في إيران وسيزور بغدادفي الفترة التي اشتغل فيها مندوبا في الشرقالأوسط لشركة متخصصة في طبع أوراق العملة.

هكذا سيعود دنيس إلى لندن ليستقر بها من 1954 إلى 1969، وسيغير مسار حياته، يقول في هذا الصدد: "خلال أوائل ذلك الوقت اجتزت امتحاناتي في الحقوق، واشتغلت بالمحاماة، وبينما لم يواكبني الإخفاق في عملي، إلا أنني لم أكن سعيدا بوضع الشعر المستعار، وارتداء روب المحاماة. ثم أنشأت شركة أطلقت عليها اسم "خدمات الشرق الأوسط".

وقد بدأت كمكتب ترجمة، حيث لا تقوم بشيء إلا بإنجاز الترجمات عن اللغة العربية، وكنت أقوم بصفة أساسية بترجمة الوثائق القانونية والتجارية." لقد كانت الترجمة تلاحق صاحبنا وقدر العيش قرب العرب. سيعود إلى المشرق، وبعد مغادرته دبي، سيتجه إلى بيروت التي سيقضي بها فترة لا بأس بها من 1970 إلى 1974. سيغادرها "عائدا إلى القاهرة، لأن لبنان كان يزج بنفسه في أتون حرب أهلية".

لقد كان دنيس يسافر وحيدا، منذ طفولته وبدون أي مرافق، يقول: "فبعد أن أمضيت طفولتي في القاهرة أولا، ثم في وادي حلفا بالسودان، وأخيرا في أوغندا وكينيا، عدت إلى انكلترا، بناء على أوامر الطبيب، وحيدا في الثانية عشرة من عمري" ، بعد مدة عاد إلى القاهرة وهو في الخامسة عشرة من عمره، حين اختار اللغة العربية ومتابعة دراساته بها، حيث قرر أهله أن يرسلوه إلى القاهرة في الصيف، لتعلُّم هذه اللغة، ليكون مستعدا لولوج كامبردج في السنة الموالية، واستقر في منطقة تسمى السكاكيني.

يقول في صدد حديثه عن هذه العودة" تقرر أنني ينبغي أن أمضي إلى القاهرة، حيث ساد الاعتقاد بأنني يمكنني تعلم اللغة العربية على الأقل. وأعدت ترتيبات لي للإقامة لدى مصري كان يعمل محاضرا بمدرسة الدراسات الشرقية. وأحسب أنني بعد أن عدت من شرق إفريقيا إلى انكلترا بمفردي، في الثانية عشرة من عمري، لم يرهبني توقع الذهاب إلى مصر وحيدا".