إكتشافات سامان أبو بكر تلامس العمق والتخوم معاً

بقدر ما أنعم الله على كردستان من خيرات وجمال طبيعة، بقدر ما أظهر لها الطغاة أنيابهم التي بها ينهشون تلك الخيرات وذلك الجمال، وبقدر ما تكون كل بقعة منها لوحة رسمها الرب في أبهى حالاتها، بقدر ما يكون في كل بقعة منها حكايات ألم نسجها الظالمون فيها بكل ما يمكن أن يطالها البِلَى إلى ما لا سلطان للبلى عليها، نعم يجملها الرب بجبالها وأنهارها وناسها، ويطلق عليها الحكام المؤقتون كل أحكامهم التي تجعل الخراب عاماً عليها، فجمال الله ووحشية المستبدون لا يلتقيان، فمهما كان الخراب ممتداً فيها، ومهما كانت المجازر بحقها كثيرة لدرجة أنك تخشى قلب أي حجر، أو أية صخرة فيها خشية أن تصدمك بالوجع الكبير ليس آخرها أن تكون بوابة لمقبرة جماعية لأناس رفضوا الذل والهوان وأبوا إلا أن يكونوا أحراراً.

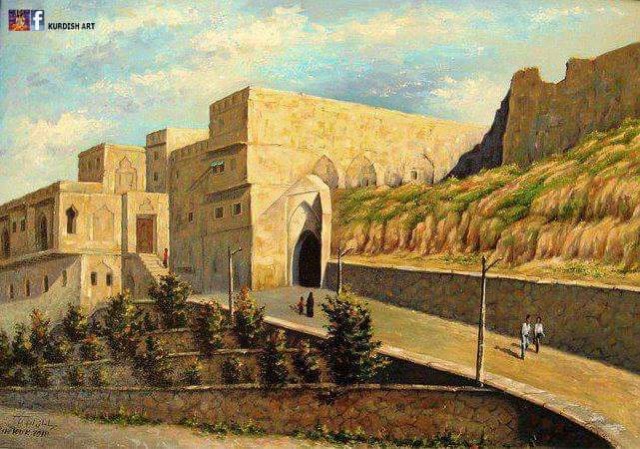

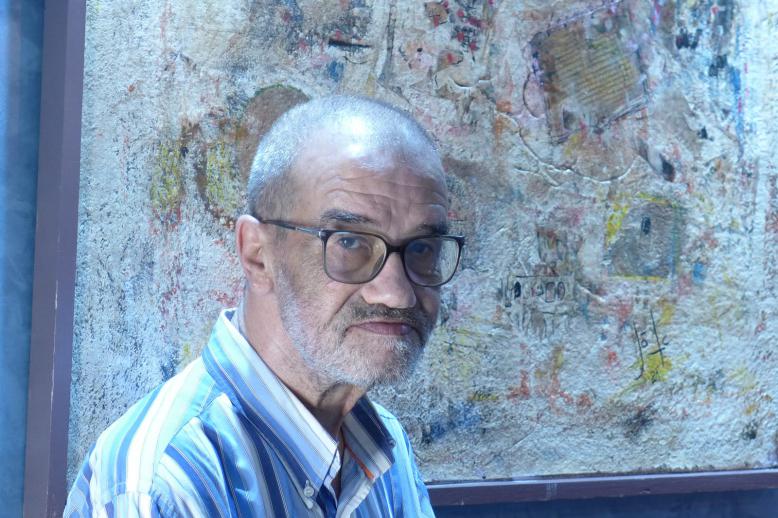

أسوق هذا الكلام وأنا أبحر في عالم سامان أبو بكر (كركوك -1968)، العالم الذي يضج بالماضي الذي يمتلك تاريخاً موغلاً بالألم وما يتجلى فيه من خطاب لم يعد يجدي في سفر الفتوحات لآفاق السموات التسعة، فلا إمتثال لمقررات الغرف المغلقة، ولا الإستماع لمكائد الكلمات، وحده الإنسان بقضاياه يغني المرحلة، وحده لا ترويض للذات فيه، ولا إجبار على إستقدام المهزلة، فعالم سامان يمضي على عدة محاور تتقاطع حيناً وحيناً يمضي كل منها لتفتح مجراها مغذياً الحواف بما زرع من حقول، فهو من جهة وعلى محور ما يتغنى بطبيعة كردستان، ويحمل ريشه وألوانه إلى أحضانها قاطفاً منها ومن مروجها ما تيسر لتحايلاته من قنص للحظاتها التي تفي بحاجاته، فمقارباته لأبعاد الطبيعة الكردستانية تمثل فعل إحتواء لإظهار مقاصدها دون حجب مرادها، فهو لا يكتفي بالمضي بها بوصفها حشود جمالية تظل تجتذبه وكل عاشق لمزالقها ومخاطرها، بل بوصفها محصلة لمنجزاتها الفنية بخاصية جمالية وبنائية، مصغياً لمتطلباتها من النفاذ إلى دواخل أصقاعها، فسامان وبطريقة ترفع من شعرية المكان حتى يستباح تماماً بين أنامله، فيخلق ما يمكن وصفه بخصوصياته التي يعيد تركيبها كل حين وفي كل حركة من حركاتها حتى يقيها من التيه الذي يقع فيه الكثير من مجايلوه، فهو يثير الكثير من الإشكالات التي قد تظهر هنا أو تلد هناك، ملغياً كل خطوط الوهم التي قد تطرح رغماً عنه، فدربه مفتوح غير مقفل وهذا بحد ذاته بداية سعيدة لنهاية مفتوحة، وكثيراً ما يستعين من الطبيعة فروسيتها لإعلاء شأنها وكأنه بذلك يلخص التجربة بلغته هو، حريصاً على أن يكون مختلفاً، ولهذا فهمه لها على نحو سليم وعميق تمنحه قدرة عالية على التصوير وبإخلاص إلى أقصى حدودها، التصوير الذي وجد كي يعبر بعناية ودقة عن الزمن وتفاصيله، وهو أمين في نقل ذلك مع مراعاته لمبدأ الحتمية التاريخية بشكل منطقي ودقيق، فالسمة الرئيسية لديه هو أن يحافظ على تلك الحتمية من وجهة نظره للواقع والإنسان، ولهذا علاقته مع الطبيعة مرتبطة بتغلغل كل منهما في الآخر دون إستياء وهذا يجعله لا يفقد وضوحه التعبيري وقوته مهما طفا المضمر على السطوح في شكل إيماءات خفيفة وخفية، بل يتعلق بالأحكام الصريحة غير المعلنة، فيستلهم ما تيسر له من الحاجات الجمالية ومن كيفيات إنتاجها حتى كأنه بات على مشارف أن يحيط بجميع أسرارها مهما كانت متورطة في رحاب الميتافيزيقا التي تطلب من النص أبعاده التي أمنت بقاءه فاعلاً فينا وفي المشهدية المنتجة ذاتها، وكأن سامان يمضي تدريجياً في هذا المحور، محور لوحة الخالق إذا جاز لنا أن نسميها، أقصد محور مقارباته مع الطبيعة الكردستانية الخلابة، أقول وكأنه يمضي تدريجياً فيها/بها إلى خلاصة مؤهلة لتحقيق آماله وطموحاته الإنسانية، إلى خلاصة مؤداها أنه في طبيعة كردستان، وفي كل شبر منها، بكل مفرداتها من حجر وشجر، من ماء ونهر، من سهل وجبل، من ثمر وبشر وحدهم عشاق المكان يملكون حرية الإستمتاع بها وبذلك الجمال الرباني الذي ينبض بأصدق الأحاسيس وأدقها.

أما المحور الثاني الذي يشتغل عليه سامان فهو محور العباد إذا جاز لنا أن نسميه، محور العابثون في الأرض وبنعمها التي باركت الآلهة بها، محور الطغاة والحروب، المحور الذي يظهره سامان بلغته التعبيرية الموجعة للروح وللتاريخ أيضاً، يظهره بمعناه المتناقض المنافق واللاإنساني، فهو لا يعجز في ترجمة أحاسيسه بتعبيرات تأخذ مكانها في سلسلة الأشكال التي تعري المستبد بلا هوادة، وتنتقد تلك المرحلة، مرحلة الطغيان، مرحلة الآلام والمآسي، مرحلة الصراع المزمن بين الظالم والمظلوم بكل تفاقماتها، ويلجأ سامان إلى ينابيعه الروحية النقية، البعيدة عن التزييف والدجل، البعيدة عن الملوثات البازارية، فهو يكشف جوهرها الحقيقي بكل مقولاتها التي تسخر وتدين الحياة البائسة التي لا معنى لها، والتي فيها تأكل الحيتان الأسماك كلها، فلا هدير إلا للنياشين المزيفة، ولا إندفاعات إلا ما يعدلها، ولا خطاب إلا ما هو مفتون بها، ولا إنشغال إلا بإنجاز ذاتها بوصفها خطاباً جمالياً مقدساً لا يحل محلها إلا الريح حين تهب لها، فليس أمام سامان أمام هذه التراكمات من الخراب إلا اللجوء إلى ذاته وإنفعالاته متخذاً منها منهجاً وفق قوانينه هو، متخذاً منها ومن أحاسيسه وصفات جمالية / روحية تقارب تلك التراكمات بوقائعها وأوجاعها، لا سيما أن الصور المؤلمة مازالت مجتمعة في تلك الروح وعالقة بها، فاللجوء إلى إبراز الإيقاعات المتعارفة من مكوناتها هو وجه من وجوه جريانها الذي يستدعي لحظات التوالد ذاتها، وهذا يعني أن سامان لا يستعصي عليه إخراج تلك الحشود منها بدلالاتها ذاتها، فتكون بمثابة إستدعاء لها بكل مرارتها ومهما كانت تبتني عالماً آخر يحيلها إلى ما خفي من الوقائع الأكثر ألماً، ومهما يكن حجم التصورات الموجعة التي يرصدها سامان كبيرة فهو يبرزها وبمفارقاتها المؤلمة وبما تتضمنه من تمثيلات لقضايا كبرى على نحو تبرز فيه طاقاته التعبيرية والإبداعية من جهة ومن جهة يستقرأ التاريخ برموز موظفة في نصه على نحو مستحدث، على نحو لا ينقطع الحاضر عن الماضي، كما لا يمكن أن يتملص منه، فلا يكتفي بالإشارة إلى ذلك، بل يحولها نحو الخطوط العامة التي ترصد بدورها إكتشافاته التي تلامس العمق والتخوم معاً، يعني هذا صراحة أن حدث الإبداع لديه لا يتجلى في موضوعاته بقدر ما يتجلى في طريقة التعبير عنه، لا يتجلى في نقل الظلم الإجتماعي والسياسي والقومي والإنساني، بل في سعيه لإستنطاقها وتحطيم قيود التزمت حولها، فالأوضاع والأوجاع بكل ألوانها والتي ظلت حبيسة التاريخ وأدراجه حان لها أن تخرج إلى السطح بكل عناوينها لتدرك الإنسانية وحشية الإنسان ضد أخيه الإنسان بمجرد الإختلاف في اللغة أو في طريقة المشي، فالحركة الجمالية التي يطبعها سامان هنا تشكل عنصراً تكوينياً أساساً في مشهديته، وهنا يعلن الإبداع الحقيقي عن نفسه.

وهناك محور ثالث لسامان لا يقل أهمية من المحورين السابقين، بل يوازيهما جمالاً وإبداعاً، إن كان ما يبذله من جهود كي يكون مختلفاً، أن يكون نفسه، أن يكون سامان لا أحد آخر، أو كان في العمليات التي يثيرها في خلخلة عوائق تحرير تلك الذات، الأمر الذي يجعل من إبداعه ثروة تندرج في السياق ذاته، المحور الذي أقصده هنا محور البورتريه الذي يستجيب لريشته لا كنوع سائد، بل لتحقيق مسعاه الإبداعي بما يمكن أن يؤكد عليها وعلى لحظات تحولها المتوترة التي تدفع الأسئلة بهويتها إلى صدارة الوعي، فهو هنا لا يكتفي بنصف الحقيقة، بل يوسع أفقها الحواري إن كانت في وجوه شعبية، فولكلورية، تراثية، حياتية يومية، أو في وجوه باتت تاريخاً لنا كوجه شيركو بيكه س، وآري بابان، فهو يمضي في الزمن الجديد منه والقديم، المظلم منه والراسم للأمل، يمضي في الزمن بدوافع إبداعية، إنسانية تبدأ من المعتم والظالم منه، إلى المتغير الذي لا يكتفي بمحاولة إستعادة الغائر بأكثر من معنى، بل يتطلع إلى آفاق جديدة له قدرته في الذهاب إليها، أو في جرها وجعلها تأتي إليه على أقل تقدير.