"الحصى والرصاص" .. بانوراما الأديب والنص والعصر

إذا كانت بعض المذاهب النقدية ترى أن النص الأدبي عالم مغلق على دوال خاصة به، مشغولًا بذاته عن معطيات العصر والمبدع، فيكون بنية مغلقة مستقلة تمنح ذاتها لقارئها دون اهتمام بكون النص وثيقة نفسية واجتماعية وثقافية لعصرها ومبدعها، وأرى الحقيقة أن بانوراما الأديب والعصر والنص تمنح معني أشمل وأعمق في فهم النص الأدبي، واكتشاف كنوزه ومراميه.

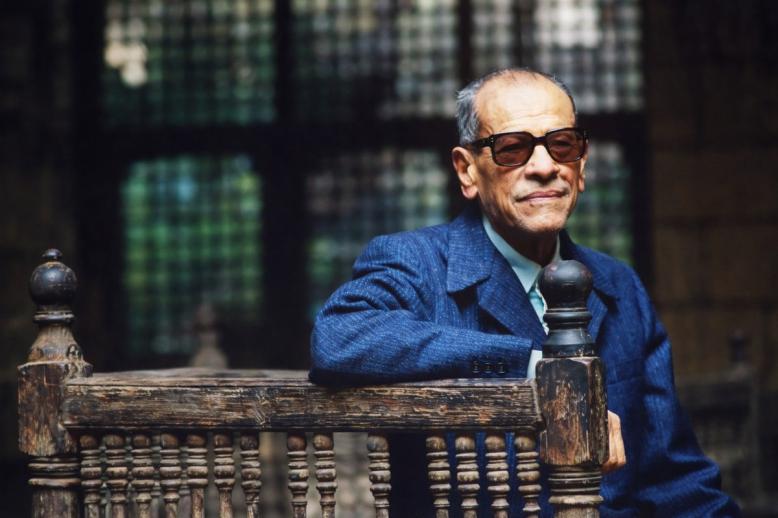

والشاعر محمد أحمد اسماعيل من الوجوه الأدبية المتألقة التي حققت ذاتها الأدبية وأثبتت جدارتها الفنية، يبرع في كتابة الشعر باللغة الفصحي والشعر العامي مستخدمًا فيه مورثات شعبية متجذرة في وجداننا مثل قصيدته "كنت فين يا علي"، كما قام بعض المؤدين من المثقفين والأدباء بتلحين بعض قصائده وغنائها في قصور الثقافة، ومنهم الشاعر صاحب الصوت الندي يسري الصياد، والمؤدي والمغني محمد الفخراني، والشاعر يتمتع بتكامل رحب بين الإبداع الشعري والثقافة الوافرة والآراء في شتى مناحي الحياة الثقافية، كما يؤمن بتوظيف الشعر لإصلاح حال مجتمعه ونمائه، كما أنه حريصٌ على أوطان العروبة جميعها متبنيا في شعره همومها خاصة قضية فلسطين، لذلك كانت مسرحيته الشعرية الماثلة معنا نموذجًا لأدب المقاومة "الحصى والرصاص".

وشاعرنا من الأدباء الذين استوعبوا جيدا دور الأدب حين يوظف في خدمة قضايا الأمة ومشكلاتها، فأدبه من هذا اللون من الأدب الذي لا يخدر الشعوب ليسلب إرادتها أو يحلم بها ويطوف في وديان المتاهة والسلبية واللاعمل، أو يسكرها بالإثارة لتنشغل عن مصائرها، بل كان الأدب الذي يحفّز ويقارب وينبه ويدفع إلى العمل والإيجابية، ويعطي المثل والقدرة على الأمل ومجابهة الواقع المرير، ومقاومة الظلم والانهيار، أو في كلمة ملخصه: الأدب الإيجابي الذي يصوغ الحياة صوغًا جديدًا.

الحصى يرقي عن قيمته البسيطة بالفن في المسرحية، باعتباره أداة المقاومة، لذلك يفوق قيمة الجوهر والثمين من متاع الحياة

في مسرحيته "الحصى والرصاص" نجد تجسيدًا لقضية الصراع الفلسطيني الصهيوني، الذي يشتعل أوارها بين الحين والآخر بما يؤكد أن الأديب رسالي، فجمع النص بين شرف الأدب ونبل رسالته في الحياة، وكون القضية قضية الأوطان العربية والإسلامية، وتعد المسرحية قائمة على شمول التناول المبني على فكر دقيق وفهم عميق للقضية، مع دراسة واعية متأنية لأركانها، مع دعم من ثقافة أصيلة من منابعها الصافية، ومتابعة عن كثب للأحداث والمتغيرات المتتالية.

والمسرحية الشعرية الجيدة ينطبق عليها قول رائد المسرح توفيق الحكيم حين قال في التعليق حول العلاقة بين الشعر والمسرح: "الشعر في المسرحية كالعطر في الزهرة والضوء في المصباح ... إذا كان المقصود هو المسرحية المنظومة فإن النظم وحده لا يجعل الكلام شعرًا... إن العنصر الشعري يزيد من قوة المسرحية وجمالها".

والموقف الدرامي في المسرحية يميل إلي المسرح التسجيلي لكنه ليس تسجيلياً بمعني إيراد الإحصائيات والصور الفلمية والتعليقات بقدر ما هي صور وصفية، يقول الشاعر في مدخل الفصل الثاني: "أطفال يجرون هنا وهناك ويقذفون بالحجارة إلى الخارج بينما تأتي من الخارج أصوات سيارات وطلقات وقنابل وأدخنة"، وتلك الملحمية تنقل لنا تصويرًاً للواقع، والتسجيلية تعمل على توثيق الحدث نفسيًا ودراميًا بلغة الأدلة.

وفي مدخل الفصل الأول نجد قيمة التوريث على خلفية من صوت الدعاية السلبية لوسائط الإعلام التي عبر عنها الشاعر بمعادل موضوعي يمثل الصوت الرسمي (صوت البوق)، وهذا الاختيار يقدم أثر الإعلام السلبي ودوره في تمويه معطيات القضية والتدليس عن حقائقها، كما أن البوق يعبر عن جهارة الصوت وعنفوانه في الزيف، ويظل البوق متداخلاً في نسيج المسرحية ليعبر عن تلك الرؤية، وتداخلت قيمة التوريث مع البوق باعتباره صوت الزيف: "يا بوق لا تقل / فالبوم قال عنك / (يتجه إلى الأطفال) / لتعلموا / لا تسمعوا للبوق / فإنه مفسدة الضمائر البريئة / تلك العقول الصدئة / والأنفس المهترئة / أفسدها طنين بوق / لا تسمعوا للبوق / فإنه مقصلة العزائم الجريئة / لا تسمعوا للبوق / وفتشوا عن الطريق".

وقيمة التوريث تتحدد من أول كلمة، وأول مشهد، باعتبارها الحل الوحيد، في ظل تكريس الهزيمة، وهذه تعد التيمة المهمة، فالأجيال الحاضرة لا أمل في التغيير لديها، لكن الأمل معقود دائماً على الجيل الجديد، لذلك كان الأطفال في المسرحية وقود الحماسة الوطنية، فلعبوا دور البطولة في المسرحية الشعرية بقدر لا يستهان به، لذلك نجد أن "الشيخ لبيب" يلقن الأطفال هذا المعني ويؤسس لها الطريق الصحيح نحو المجابهة: "لتعلموا / أن الإله لا يحب الطيبين .. / إذا رضوا بذل / ولا الدين يرفلون / في الجدل / ولا الذين يحلمون بالبقاء .. / دونما عمل / ولا الذين يركبون ... / صهوة الملل / ويجرعون خمرة الأمل / الله لا يحب من يقول: / ليت / لكنه يحب من / يبني / على الجراح بيت / يحب من ينير عالما / بثُفل زيت".

والقيم التي يلقنها الشيخ تتجسد لأولاده أن يخطُّوا كلمات: الوطن – القضية – الأرض –التاريخ، ليصل بهم إلى أن أرض الأجداد هي المرجعية، لذلك فإن أهل فلسطين عائدون، "فالأرض تاريخ صحيح"، وتلك العبارة المهمة هي لافتة العمل الأدبي ونافذته المضيئة وعليها كانت حمولة الدلالة التي تدعو إلى المقاومة والرفض عندما تُستباح الأرض، والعودة للتراث الذي يبعث العزة والشموخ في الفتيان، فالأرض روح.

ويقدم الشاعر في أفق مسرحيته مظاهر العدوان على الأرواح والأموال، يجملها في نموذجها المعبر ومعادلها الموضوعي بالاعتداء على أشجار التوت والزيتون: "حتى التوتة يا أمي / ما تركوها لي / نفذ فيها أيضا / حكم الإعدام / صرخ أبي / ما تهمة أشجار الزيتون ؟!".

والغناء في المسرحية وظفه الشاعر ليعلن دائما به عن قيمة الاستمرارية في المقاومة بالتماس القوة الذاتية، والإيمان بالله تعالي: "من يعطينا القدرة ... / حتى نتخلص من قيد الأهواء / من يعطينا القدرة / حتى نسلك دربك بالحب / حتى نبلغ بيتك بالحب / بيت الإسراء / من يعطينا القدرة / حتى لا نصبح موتي / بل أحياء .. / حتى نعرف سر الأسماء / منك القدرة يا رب".

وعمد الشاعر لاختيار أسمائه لتعبر وتتطابق مع سمات الشخصيات المسرحية، باعتبار أن لكل واحد من اسمه نصيب، وهنا كل شخصية لها من اسمها التطابق تماماً، بحيث نستطيع بيسر أن نصنف شخصيات العمل إلى فريقين للأخيار والأشرار، فالمعلم والشيخ اسمه "لبيب"، والأم الصابرة المجاهدة تمثل "العلياء"، وأول الشهداء من الأطفال "عائش" لأنه يحيا بشهادته في ضمير الأمة ووجدان الوطن، أما الخائن والذي يتواجد بين ظهراني المجتمع المقاوم، فهو "خلفان" لأنه يخالف شريعة المقاومة، والحق معًا.

ولم يكتف الكاتب بالتدوين للأسماء بل عمد للتعبير بوضوح تام عن هذا المعنى، بما يمنح دلالة واضحة نحو الصرامة في تحديد معالم الشخصيات المسرحية، وعدم الركون إلي المنطقة الرمادية، ورغم أن النقاد يعيبون تلك الصرامة باعتبار أن وجود صفات الخير ممزوجة دائما بصفات الشر في الشخصية الإنسانية، وهو الأوفق والأقرب للواقع نحو وصف الطبيعة البشرية، لكن هذا التناول بهذا الشأن لم يكن عيباً فنياً هنا، بل تعد ميزة من حيث قصديتها في الكشف لتوضيح عمق المأساة والتحفيز للمقاومة، وفي إطار اعتماد معني المفاصلة بين الحق والباطل بمعني أن المعركة محتدمة ولا مجال فيها لمنطقة وسط، فالتصنيف حاد، والفروق محددة بجلاء لمن يرى.

وننتقي الآن جواهر ماسية من أفق المسرحية، فإذا كان الحصى هنا يرقي عن قيمته البسيطة بالفن في المسرحية، باعتباره أداة المقاومة، لذلك يفوق قيمة الجوهر والثمين من متاع الحياة، فإن لبعض الأقوال بالمسرحية قيمة الجوهر مصاغة بشكل معادلات:

• (قلب بلا حب نافورة معطلة).

• نجد هذه الفلسفة التي تمثل الحل في الحب (الحبيبة = الوطن) فرغم أن همومنا ثقيلة لكن (أثقل منها حضورها المقيم في الذاكرة القتيلة).

• معادلة أخرى (الدماء = الحبر) فعائش يصف مقتل صديقه فؤاد:

(دمه فوق الكراريس / انسكب / مثل حبر المحبرة / إن كسرت)

(وفؤاد قتل / دمه انسكب / على الكتب الظامئة / كثيرا / لدم الأطفال / كالحبر تماما / ففؤاد إذن / محبرة كسرت / كان من الممكن أن / تكتب شيئا).

فالكلمة تكافئ دم الشهيد، والفعل يناظر الكلمة، فهي ليست كلمة ساكنة منطوية بل تتجسد في فعل: (قلبي وطنك يا وطني / في جرحك جرحي يا وطني / والأفق ألم / علمت فؤادي أن يعشق رسمك / يا وطني).

والمسرحية غنية بالأفق الشعري المقاوم الرائق رفيع المستوي، وما زلت أطالب بإعادة طباعتها ونشرها لقيمتها الفنية والقيمية.