تجربة تلفها قيم تعبيرية وجوهرها التمرد في لوحات فيفيان الصائغ

"خُلقتُ لأرسم" جميلة هذه العبارة التي قالتها التشكيلية السورية فيفيان الصائغ، وموحية جداً، وتكاد تلخص سر الوجود، وسر الروح فيها، بل تكاد تكون وبجدية عالية الإجابة الوافية عن الكثير من أسئلة الحياة والفن وجمالياتهما، فهي هنا وضمن المتغيرات السريعة حتى في تلافيف اللحظة تتسارع بدورها لتعبث بالبياض وبجذوره الممتدة في الأفق، ملتجئة إلى شقائق الألوان وهي تلامس ذلك البياض بفعل حضاري، وبعشق قادر على التعبير بلغته التي تحمل كل مفردات الإحتواء.

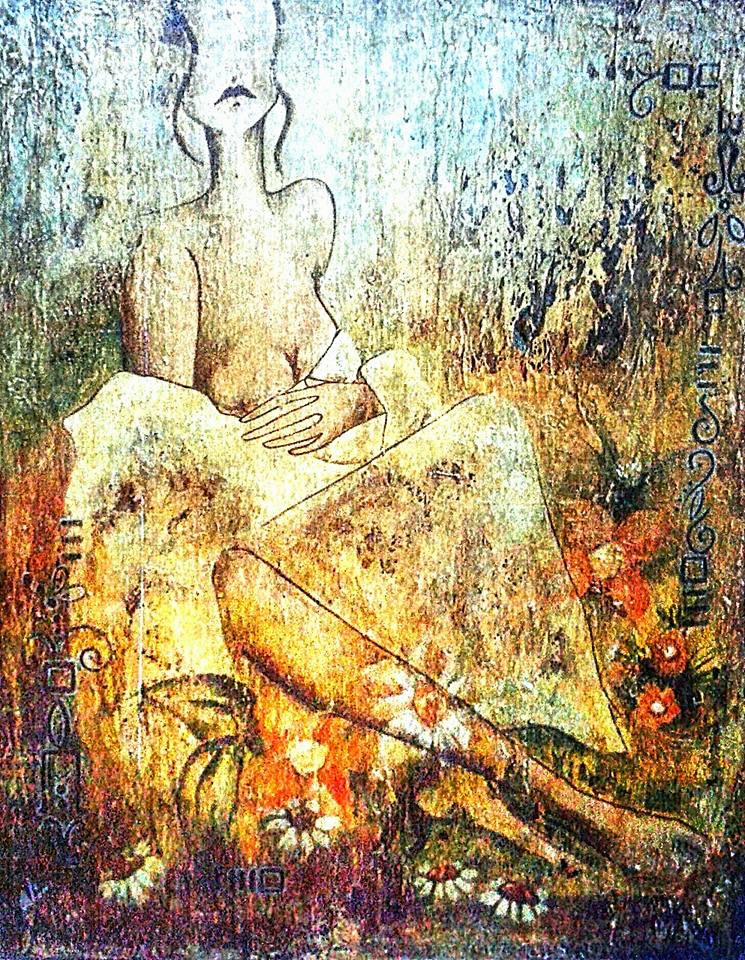

خلقت الصائغ لترسم، تؤكد بذلك أن الإنسان هو صانع الحياة وجنتها، مهما كان المناخ السائد ملوثاً، فهي هنا تصنع قدرها الحتمي، القدر الحافل بالمفاجآت والأسرار، وبأن المصالحة مع الذات تختزل كل ألوان الحياة في مزاجة واحدة، وبأن خطواتها ليست إلا تجليات لألوانها، وبذلك تضفي مكانة أخرى لتلك الألوان، وبالتالي لتلك الخطوات، فهي لا تقف وحيدة لتسرد قصة الإنسان في هذه الحياة، بل ترسم تلك الحياة وتزخرفها بالشكل الذي يجب أن يكون، فلا حدود لملامحها، ولا حدود لانتماءاتها، ففرصة البحث عن الذات تكمن هنا بين ألوانها وخطواتها تلك، وحينها وبما تمليها عليها مقولة التجربة الإنسانية، وبالتوازن مع الوحدة العضوية لأجزائها التي تتسم بالمفارقة من حيث بنيتها الدرامية تتفاعل بطريقة تجر مجمل العناصر الفنية التي تدخل في بناء عملها الفني إلى صياغات تعكس الثوابت الإنسانية، ومعانيها المكثفة، مع مقوماتها الإدراكية وما تحمله من آثار متبقية من تجربة عنيفة إلى حد بعيد، تجربة تلفها قيم تعبيرية تؤكدها ذلك الشريط الطويل من الانفعالات والعواطف بعنفوانها وحرارتها، وتؤكدها كذلك تلك الألوان بملامحها الحزينة، وبحركتها المتعبة، وهنا تبرز ذروة الألم بإخلاصها وصدقها، فهذا الاندفاع الانفعالي وبهذا الحشد له أهميته بالنسبة للصائغ ولمشروعها الجمالي، فبه تتجاوز مناطق القحط والتجفاف وما تعيشه من تلاحمات ضمن فراغ ما وإن كان هذا الفراغ ممتداً في الروح وتشكل المساحة الأكبر التي على الصائغ أن تشغلها بدوائر من ذاكرتها، وتشحنها برؤياها الجديدة، حتى تتدفق تلك المآسي الإنسانية بغزارة من داخلها نحوبياض العمل.

فاليوميات المرسومة كمفارقات معتقة وبأبعاد غير تقليدية والتي تتعدى حالات التأمل والإبحار ستكشف بإستمرار ذلك السيل الجارف من القدرة الإبداعية، وبالتالي ستكشف تلك التربة الخصبة التي عليها تعمل الصائغ، فالإحساس الذي يملؤها هو ذات الإحساس الغارق في أعمالها، والصادر منها لدواخلنا، هذا الإحساس الحيوي بحركته، الفاعل بإيقاعه، الداكن بتأثيره، تسيل من جسد اللوحة بزخم حافل، لا كطقس قادم من أسطورة ما، بل كسيمفونية تصنع فينا الإنسان، تصنع فينا لحظات مقدسة.

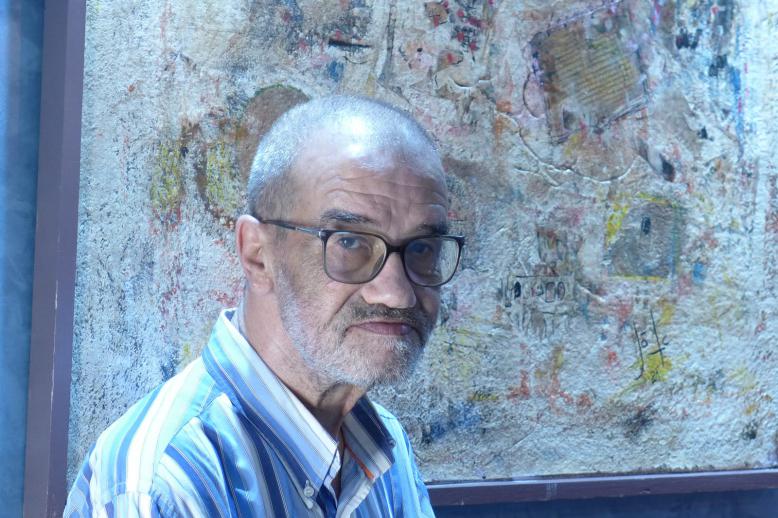

منذ تخرجها عام 2001 من معهد إدهم إسماعيل بدمشق والصائغ لا تهدأ، فهي في حركة مستديمة لا دوائر فيها، حالة الصعود تفرض ذاتها عليها، وتشكل تلك الإرتعاشات التي تحتدم ضمن حساسية خاصة، والتي تستمد نبضها من تلك المحرضات البصرية التي تتشظى وهي ترفد عملها بهذا الكم من الهدوء المنحاز لدواخلها، أقول تشكل تلك الإرتعاشات بوابة الحضور لطقس يخصها هي، بعناصره، وبروحانيته، التي بها تبصر الحدث ومحنته، فالصائغ وبملامح تمس الخراب توغل في ذاتها أولاً، وفي المشهد الإنساني الآيل للسقوط ثانياً، تحتفي بانحيازها العميق نحو تحريك المشهد لا على ثباته، تحتفي بلغتها المكتنزة لجماليات هي الأخرى تعبيراتها في مواجهة هذا التحدي القبيح، القبيح بغضبه المؤلم، وباشتعاله للروح المتصدعة حتى الغموض، مما جعلها تلجأ إلى التراب الغائم بالإنسان حتى تجتاز الطريق وفوضاه، حتى تنفلت ألوانها الترابية من بين أصابعها على فضاءات الوجع الذي لا ينتهي، فهي تمتحن الأشواك وهي تتلاطم على جسد شديد الهتك، تمتحن الألم وهو يدمع من أرواح عملها، الإيغال فيه تداعيات غربة وسمومها، تداعيات لا حدود للأشياء فيها، وحدها الفصول كلها تأتي إليها كأنها تلمس خبايا عشق في معبد قديم.

صحيح أن الصائغ تنظر إلى الفن كدعائم للحياة الواقعية والمعاشة منها على نحو أدق، إلا أن ذلك لا يبعدها عن الحياة التي تكون أكثر جمالاً إذا ارتبطت بالحس الفني، وبالثقافة البصرية، فمن أجل الانتماء إلى الجمال وخلقه وتفعيل تأثيره ونثر أريجه يكون العنوان نابضاً بابتسامته، فاللحظات القلقة والمتوترة غير واردة في عمل الغد الآتي كالضوء الذي يدخل نافذتها كل صباح، وهي تدرك تماماً بأن المبدع لا يشبه أحداً إلا نفسه، لا يشبه إلا كتلته الداكنة منها أو المزخرفة، وكأنه قريب من سموات خلقت له كي يقعد على عرشها ويقول للجمال كن فيكون.

صحيح أن الصائغ تتخذ من المرأة عنواناً للوحاتها، وليس في ذلك غرابة، لكن أن تدخلها في لغة اللوحة وتكون أبجديتها، بل لسان حالها، وبتأثيراتها الزمنية والحسية على كل سطوحها، وتقتل النعاس فيها، فهذا هو الإنتماء بعينه، الانتماء الذي يتلاشى في جسد لوحتها، أوقد يقفز من الإطار ويمتد في ذلك السراب المسافر في اللانهائي، فالصائغ تهتم بكل ما يحرك الركود حتى لو كان وجعاً نائماً في قلب إمرأة طحنها العشق، تهتم بنفسها أولاً فهي المرأة ذاتها التي تفرض رائحتها في لوحتها وتشد المتلقي إلى العبق الغائب، تهتم الصائغ في تقديم عملها على أنها مجموعة أعمال تنبض بنا جميعاً، المرأة على نحو خاص، والإنسان على نحو عام، فالمعطيات الإبداعية عندها بلا حدود، ولا ترقد بهدوء، بل تزحف بحب وقلق، وتجاور صوت المطر حتى تملك عذوبته ولغته الخاصة، حينها فقط تضع اللا حدود لمسافاتها التي تستحق أن تجوب الأرض وأكثر.