رابحي يرصد أهم المعالم التي مرت بها الشعرية المغربية المعاصرة

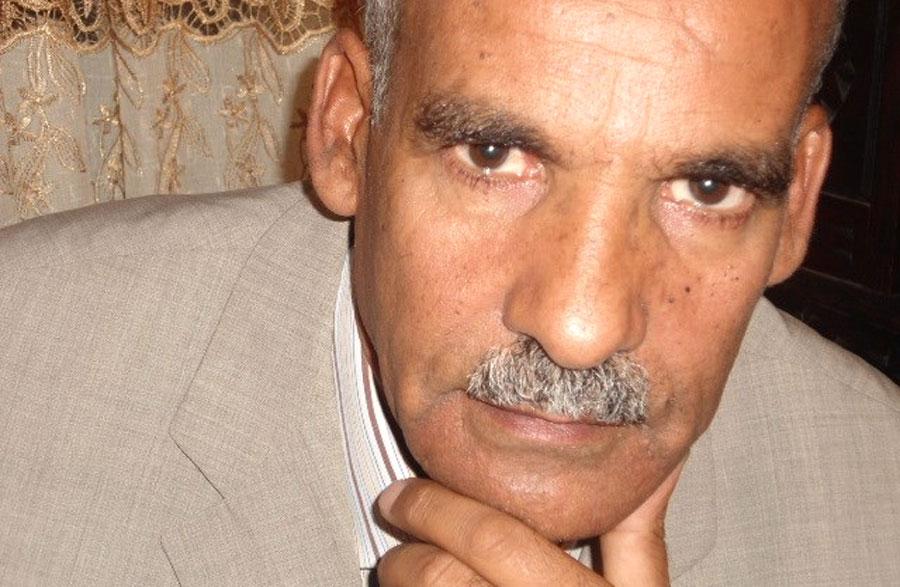

يحاول الناقد الجزائري د. عبدالقادر رابحي أن يرصد أهم المعالم التي مرت بها الشعرية المغربية المعاصرة، من خلال تتبع خطوات تطورها في المرحلة التاريخية التي أعقبت ميلاد الدولة الوطنية في دول المغرب العربي عامة، وفي الجزائر خاصة.

ويتساءل - في بحثه المنشور في التقرير الأول لحالة الشعر العربي 2019 الصادر عن أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف السعودية – ما الذي حققته الشعرية المغاربية المعاصرة من إنجازات بعد دخولها في الألفية الثالثة بالنظر إلى ما يثيره الواقع الاجتماعي المغاربي من تساؤلات وجودية مرتبطة أساسا بما أنتجه من حراك ثقافي وفكري وسياسي؟ وما هو موقفها من واقع ما أفرزته الثورة التكنولوجية من ممكنات إبداعية كبيرة؟

ويجيب الباحث الجزائري: إن المتتبع للحركة الشعرية المغاربية، ولمراحل تطورها سوف يلاحظ مدى ارتباطها بمسارات التجديد الشعري في المشرق العربي أولا، وبما حمله خطاب الثقافة المعاصر من أفكار جديدة أدت إلى مواكبة الشعراء المغاربة لما كان يطرأ على الشعر العربي من تغييرات على مستوى البنيات الشكلية، وعلى مستوى الموضوعات، وعلى مستوى صياغاتها الفنية والجمالية، وصولا إلى راهن ما يطرحه الواقع التواصلي المعاصر من أطر جديدة للممارسة الشعرية، كالأدب الإلكتروني، والكتابة الرقمية، والنشر الافتراضي، ومدى تأثير كل هذه المستجدات على الأنساق المضمرة التي تسكن واقع الممارسة الشعرية المغاربية، ومدى إيقاظه لبعض صورها التقليدية ومناداته لعودتها إلى واقع الممارسة الشعرية.

ويوضح د. عبدالقادر رابحي في بحثه - الذي جاء في أكثر من ثلاثين صفحة من صفحات التقرير البالغة 900 صفحة – أن الشعر المغاربي المعاصر مر بمراحل تاريخية صعبة، ارتبطت أساسا بنظرات الإنسان المغاربي المستمرة، من أجل الخروج من الأسر الكولونيالي الذي غيّب الثقافة العربية عن واقعها من جهة، والخروج من التصورات الثابتة التي حملتها المشاريع الثقافية الوطنية كبديل عن الواقع الكولونيالي.

ويبدأ في الحديث عن أول تلك المراحل وهي "إرث التجديد وعوائق التجاوز" مؤكدا أن ما ينطبق على التجربة الشعرية الجزائرية ينطبق كذلك على التجربة التونسية والمغربية مع نوع من الاختلاف، موضحا أن المتابع لمجريات الشعر الجزائري خاصة لا يخفى عليه مدى حيلولة الشرط الاستعماري دون انفتاح جيل السبعينيات على التجربة الشعرية المغربية، مثلما كان الحال عند الشعراء الجزائريين الذين أتيحت لهم فرصة تعلم اللغة الفرنسية وموهبة الكتابة بها.

نحن أمام رؤيتين متناظرتين للحداثة الشعرية تسيران نحو المستقبل في اتجاه واحد، ولكن بسرعتين مختلفتين: رؤية تقليدية تنادي بالانتصار للشعر العمودي والمحافظة عليه، ورؤية حديثة تحاول أن تستجدي التجارب الغربية والعالمية في أقصى ما يحققه التجريب في الفكر الإبداعي العالمي

ويرى أن الحالة التونسية تختلف عن الحالة الجزائرية من حيث مواجهة النخب التونسية لصرامة الشرط الكولونيالي الذي عانت منه النخب المثقفة في الجزائر من جهة، ومن حيث اختلاف نوع الاستعمار الذي شهده البلدان، واختلاف مستويات التضييق التي عانى منها الشعبان التونسي والجزائري.

أما في "معركة الأشكال وتحيين الآليات الإبداعية" يرى الباحث أن أحد أهم التحديات الكبرى التي لا زالت تعوق مسيرة تجديد الأنساق الشعرية في المغرب العربي، تكمن في قدرة الأجيال المتعاقبة من الشعراء والنقاد على تمثل مفاهيم الذات والآخر، واستيعاب جدلية التفرد والتعدد، وتصور رؤى تجديدية لطرائق الإلقاء والكتابة والتفريق بين قول الشعر والتفكير بالشعر من خلاله.

ويعتقد الباحث رابحي أن الشعراء الجزائريين حققوا السبق في نقل شعر التفعيلة إلى المغرب العربي من خلال قصيدة "طريقي" التي كتبها الشاعر أبوالقاسم سعد الله في سنة 1955 أي بعد سبع سنوات من قصيدة "الكوليرا" لنازك الملائكة، على الرغم من عثرات التجربة الأولى مع جيل السبعينيات في الجزائر، واستواء عود التجارب التجديدية الأولى في تونس والمغرب.

وعن "ضرورة الاندراج في تحديات العصر" يرى الباحث أن راهن الممارسات الشعرية في المغرب العربي يدل على أن هناك محاولات، كما في كل التجارب التجديدية، تحاول أن تخرج عن سلطة النمط الجامد، ومسارات التكريس الموقفة، وخطية الإحداثيات المرسومة سلفا، والمحبوسة بفعل يكاد يكون لا إراديا داخل التصور "الطللي" لقصيدة التفعيلة أو التصور"الحداثي المغلق" للكتابة. وبالفعل استطاع جيل السبعينيات وما بعده أن يجدوا في الأسلوب الرمزي الحكائي أو القصصي، وفي تقمص الشخصية التاريخية، أسلوبهم المفضل للتعبير عن معاناة القهر والحرمان، وفي استيعاب المحددات الفنية والجمالية، التي طالما ألحت عليها نازك الملائكة، كتوفر الوحدة العضوية والتمكن من أساليب التكرار وتوظيف الرمز، واستعمال القناع، والعودة إلى الأساطير القديمة، والتعبير عن التحولات المشوبة بالضيم عن طريق توكيد دور "النبي" في قصيدة التفعيلة.

ويبدو أن فترة الثمانينيات ستشهد قفزة شعرية مغربية نوعية على مختلف الأصعدة الفنية والجمالية والشكلية، ومرتبطة جذريا بما أنجزه المتن الشعري من أبعاد جمالية داخل البنيات النصية، بالنظر إلى ما كانت تعانيه الذات الشعرية من حالات كبت سياسي واجتماعي وثقافي متعلقة أساسا بمرتجعات المرحلة الاستعمارية وصعوبة الانطلاق في تأسيس المشاريع الثقافية للدولة الوطنية.

و"من ثورة الشكل إلى عالم التشكيل" ومحاولة الدخول إلى موجة "الكاليغرافيا" (أو ما سمي بالقصيدة البصرية) التي أسسها محمد بنيس من خلال العودة إلى روح الخط المغربي بوصفه بصمة مميزة للروح المغاربية، في محاولة للتميز عن التجربة المشرقية، وربما التخفيف من تأثيرها الكبير على التجربة المغاربية، ولكن الباحث يرى أن الإغراق في التعامل مع النصوص الشعرية بوصفها مادة للرسم كان سببا في سقوطها المدوي في مغلقات التشكيل البصري وإيغالها في الغموض السيميائي.

وعن "الحداثة بوصفها عائقا تحديثيا" يرى الباحث أن المقترح الجمالي الذي قدمته نازك الملائكة تحول مع الوقت إلى عائق معرفي يقف في وجه الآفاق التخييلية المفتوحة أمام التجريب الشعري، وإلى جدار نفسي مانع لتسرب الأيقونات التحديثية التي تزرعها موجات التجريب الشعري في حقول المدونة الشعرية العربية، وهو ما أدى إلى وجود خيارين أمام الشعراء؛ أن يختار الشاعر الانفراد بالحداثة الغربية فيقدم نصوصا منزوعة الروح، أو يكون عائقا لتطور النصوص خلال معانقتها لمفاهيم الحداثة الشعرية الغربية.

ويشير الباحث إلى أن شعراء المغرب العربي كانوا سباقين إلى قصيدة التفعيلة، ومؤسسين لموجة الكاليغرافيا، كما لم يتأخروا عن الدخول في تجريب قصيدة النثر، وتوطينها في المدونة الشعرية المغاربية، بوعي أكثر عمقا، مما كانت عليه في بدايات ظهور قصيدة النثر. كما انفتحوا على الكتابة الجديدة في الغرب، ونقلوا عن الثقافة الغربية تجربة الهايكو اليابانية على سبيل المثال.

أما عن "الفضاءات النصية الجديدة وانفتاح التجريب" فيشير الباحث إلى بداية نشأة جيل جديد من الشعراء منقطع مرجعيا عن شعراء القرن الماضي، إنه الجيل الذي يجرب كل أشكال الكتابة من دون عقدة أجناسية، ولا تموقع أمام الأشكال الكتابية، كما هو الحال بالنسبة للشذرات النصية، وقصيدة الرؤيا، والنص المنفتح على المواقف الجمالية التي نادت بتداخل الأجناس الأدبية، كتداخل القصة القصيرة جدا مع الأشكال الشعرية الجديدة التي لم تثن المتلقي من البحث عن الشعر الكامن فيها لأن الوزن أو العروض أو البنية السطحية، بما فيها من عناصر صوتية وجناسات وتوريات وتكرار، ليست الشعر كله.

ويؤكد د. رابحي أن الثورة الرقمية أحدثت زلزالا في البنيات الأشد انغلاقا وأثرت أيما تأثير على الأطراف البعيدة المتراكمة في الهامش بمثقفيها ومتلقيها. وتصوّر حالة راهن الشعر في المغرب العربي اليوم هذه الصورة التي بدت وكأنها على صلة وثيقة بالعالم أكثر مما هي على صلة وثيقة بتراثها الشعري المتراكم وبتراثها النقدي، موضحا أن الأجيال الجديدة من المبدعين في المغرب العربي تمكنت من التعبير عن نفسها مباشرة، كما تمكنت من تخطي أسيجة الكتابة التقليدية، والنشر التقليدي، والقراءة المتثائبة للقارئ التقليدي، وكذا النقد المعياري الخاضع للمؤسسات الثقافية الرسمية، فاتحة آفاقا تنظيرية جديدة لما أصبح يسمى بالأدب الرقمي.

ولا يسلّم الباحث بما انتهى إليه الأدب الرقمي حتى الآن، كاشفا أن حالات الكتابة الافتراضية طرحت إشكالات جديدة لم تكن معروفة من قبل فيما يمكن أن نسميه بالوجه الآخر للعالم الافتراضي وتأثيره المباشر على الوعي الجمعي للكتابة لدى المبدع والمتلقي الافتراضي على حد سواء، مشيرا إلى أن العالم الافتراضي أدى إلى طغيان ما أصبح يسمى بالرداءة التي تستطيع أن تحقق تفاعلا كبيرا من طرف القراء والمعلقين مما غيّر قيم التحكيم النقدي وثبّت سلطة الرأي المجانب وجعلهما في متناول ما يزخر به العالم الافتراضي والشبكات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أعداد هائلة من المنتسبين لها.

وفي المقابل أدى هذا الأمر إلى تفعيل إحداثيات جماليات القصيدة العمودية، وإعادة طرح إشكالاتها البنيوية، التي سبق وأن ناقشتها الأجيال الشعرية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، بل وصل الأمر بإحياء ملتقيات دولية للشعر الكلاسيكي، وأجواء احتفالية تعيد النص والجمهور إلى مرحلة ما قبل قصيدة النثر، وفي هذا يشير الباحث إلى برامج تلفزيونية مثل برنامج "أمير الشعراء" حيث تكرس هذه الأجواء الشاعر أميرا دوريا للحظة تاريخية، يكون فيها للتصويت المباشر دور أساسي في تتويجه على إمارة الشعر المغلقة، من خلال انتصاره النهائي على الكتابة المستقبلية، وترسيخه من ثمة لثبوتية نظرته للشعر وتصوره لمآلاته الفكرية والفلسفية والجمالية.

وعلى ذلك نحن أمام رؤيتين متناظرتين للحداثة الشعرية تسيران نحو المستقبل في اتجاه واحد، ولكن بسرعتين مختلفتين: رؤية تقليدية تنادي بالانتصار للشعر العمودي والمحافظة عليه، وترجيح كفته بالوقوف في وجه النماذج الكتابية المتحررة من الوزن والقافية وتساوي الشطرين، ورؤية حديثة تحاول أن تستجدي التجارب الغربية والعالمية في أقصى ما يحققه التجريب في الفكر الإبداعي العالمي على الرغم من العوائق التي تقف أمام الاختراق السلس للبنيات التقليدية للثقافة العربية.

وفي النهاية يؤكد د. عبدالقادر رابحي أن واقع الكتابة الشعرية في المغرب العربي لا يخرج عن هاتين الرؤيتين.