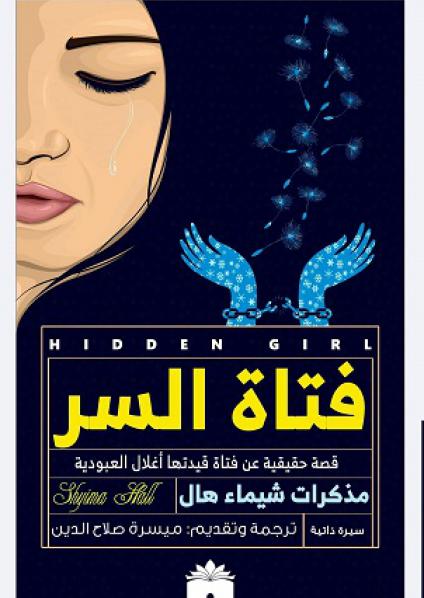

'فتاة السر' تحكي صفحة من مذكرات العبودية المعاصرة

يحفل التاريخ البشري بممارسة العبودية التي تفشت في مختلف الحضارات القديمة وتعددت أشكالها، وجميعها استهدفت تكبيل الإنسان وتملك حريته، وإخضاعه تحت السيطرة الكاملة لشخص أو أشخاص آخرين، ولعل أشد أشكال العبودية قسوة تلك الناجمة عن الفقر وهي أكثر الأشكال انتشاراً اليوم.. وهذه الوقائع الحقيقية التي روتها شيماء السيد حسن ابنة الإسكندرية وحررتها الكاتبة الأميركية ليزا ويسوكي في كتاب حمل عنوان "فتاة السر" تشكل صفحة من مذكرات العبودية البغيضة في زمننا المعاصرة.

يشير الشاعر والمسرحي ميسرة صلاح الدين في تقديمه للمذكرات التي صدرت بترجمته عن دار بيت الياسمين، إلى أنه على الرغم من مرور ما يزيد على سبعين عامًا على انطلاق اليوم العالمي لتحرير الرق أو العبيد في العام 1949 ما زال عالمنا المعاصر لم يتخلص كليًّا من الطرق القديمة، وما زالت الإنسانية تعاني، رغم مظاهر الترف البراقة، والمؤسسات الباسمة والهيئات الدولية شديدة الوجاهة قوية الشعارات - آثار العبودية والرق وغيرها من المظاهر العدائية والسلطوية التي ارتبطت بالعالم القديم وممارساته، لا سيما الممارسة الاستعمارية منها القائمة على الغزو والتوسع بسطوة الدم وقوة السلاح. ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، يوجدما يزيد على 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ضحايا للرق الحديث، إلى جانب وجود ما يقرب 150 مليون طفل ضحايا لجريمة عمالة الأطفال تحت سن العمل القانونية، وهو ما يمثل طفلًا واحدًا من كل عشرة أطفال في جميع أنحاء العالم. ويتساوى في هذا جميع دول العالم الغنية والفقيرة، طبقًا لتأكيداتالمنظمة التي صرحت بأن أكثر من400 ألف شخص في الولايات المتحدة يعيشون في ظل "عبودية حديثة"، وغيرهم نحو 150 آخرين يعيشون في بريطانيا.

ويوضح صلاح الدين إن الأمم المتحدة وضعت تعريفات وأمثلة جديدة لأشكال الرق المعاصر، وهي: الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي، والزواج القسري، والتجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة. وهي أمثلة من المشاهد اليومية المتكررة التي لا تخلو منها نشرات الأخبار وعناوين الصحف ومواقع الإنترنت، وهي جزء من الروايات التي لا تتوقف عن سردها مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية وغيرها من الوسائط الحديثة التي أتاحت فرصًا أكبر للتعبير والمشاركة، فأزاحت الستار عن ألمٍ عميقٍ وجراح لا تندمل بأقلام أصحابها وبرؤيتهم الذاتية، ما شكل صدمة نوعية في وعي الإنسان المعاصر وأبرز أمامه إشكاليات جديدة لم يكن يتخيلها، كما أعاد للأذهان مشاهد قديمة وغامضة لسفن العبيد التي تجوب العالم وتتاجر بالبشر تحت غطاء من الشرعية أكسبتها إياه السلطة السياسية أو سلطة المال والنفوذ، وربما السلطة الدينية في بعض الأحيان.

ويؤكد أن أحد هذه القصص المأساوية قصةٌ حقيقيةٌ وثقها حكم قضائي من المحكمة الفيدرالية الأميركية، وتابعتها كل وكالات الأنباء في العالم وتجمعت حولها الأنظارلفترة طويلة، وهي القصة التي بين أيدينا قصة الفتاة شيماء السيد حسن التي ولدت في قرية صغيرة بالقرب من محافظة الإسكندرية، لعائلة فقيرة فقدت منزلها في زلزال أرضي عنيف ضرب المدينة ولم تستطع العائلة أن تنجو من آثاره على الإطلاق. وبين عام شيماء الثامن الذي تركت فيه المنزل مرغمة، وعامها الثاني والعشرين الذي وقفت فيه في قاعة ضخمة بجوار 900 شخص آخرين يتلون يمين القسم والولاء للولايات التحدة الأميركية لإتمام إجراءات الحصول على الجنسية - رحلةٌ شاقة على طريق محفوف بالخوف والدموع والقسوة المفرطة التي لازمتها لسنوات طويلة كظلٍّ وفيٍّ لا يفارقها.

ويتابع صلاح الدين "بدأت الحكاية بزهراء، الأخت الكبرى لشيماء التي قدمتها عائلتها طواعية للخدمة في منزل عائلة ثرية تحت وطأة الفقر والظروف، لم تمكث زهراء في وظيفتها كثيرًا، فهي طفلة لا تتحمل بطش عبد الناصر عيد يوسف إبراهيم الذي وصفته شيماء في مذكراتها بأنه سليط اللسان غليط القلب واليد، وزوجته أمل أحمد عويس عبد المطلب التي لم تكن شيماء - حسب مذكراتها - تخشى في العالم شخصًا مثلما كانت تخشاها، فهربت زهراء من منزل تلك العائلة الثرية وسرقت مبلغًا كبيرًا من النقود، وكنوع من تكفير الذنب ورغبةً في الحفاظ على مصدر الدخل قدمت العائلة الفقيرة ابنتها الثانية "شيماء" للعائلة الغنية، كوجبة شهية وطازجة لتتجرع من كأس الهوان والذل التي أفلتت أختها زهراء منها. وبعد فترة من الوقت تعرض عبد الناصر عيد يوسف إبراهيم لمشاكل قانونية في مصر فقرر الهجرة بعائلته إلى الولايات المتحدة الأميركية، وقرر أن يصطحب شيماء لتستمر في إداء دورها في خدمة العائلة وتوفير سبل الراحة والرفاهية لهم".

ويقول "كانت شيماء طفلة في ذلك الوقت لم تتجاوز عامها الثامن ولكنها محرومة من حضن العائلة وبصيرة التعليم، بل إنها محرومة من الحصول على أبسط حقوقها الطبيعية في العلاج والراحة والشعور بالدفء والأمان. وعاشت في منزل العائلة الثرية في جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية حيث كانت تنام في الجراج وتغسل ملابسها القديمة في دلو مهترئ، وفي ظل غياب التعليم والرعاية الصحية ذاقت شيماء مرارة المرض والجهل والظلم المستمر بلاهوادة. كانت لا تعرف اللغة الإنكليزية على الإطلاق، ولا تستعمل من الكلمات العربية التي تعرفها بحكم أنها لغتها الأم سوىكلمات قليلة، تستخدمها عند الطلب مثل"أمرك يا سيدتي، سأفعل يا سيدي، سأنفذ في الحال". وقد استمرت في ذلك النمط المهين من الحياة، تلبي ما تأمرها به العائلة الثرية، وتتجرع سموم الهوان والذل والاستعباد على أيديهم، إلى أن فوجئت في يوم من الأيام بقوات الشرطة ورجال إدارة الجوازات والهجرة يهاجمون المنزل ويحتجزون الجميع بناء على بلاغ من شخص مجهول أخبرهم بوجود طفلة في المنزل، تقوم بكل الأعمال المنزلية الشاقة ولا تتلقى التعليم المعتاد، ولا تذهب مطلقًا إلى المدرسة. وبعد صراع قانوني عنيف بين شيماء ورجال الهجرة والجمارك من ناحية وبين العائلة ومستشاريها القانونيين من ناحية أخرى، اعترف عبد الناصر عيد يوسف إبراهيم وزوجته في ذلك الوقت أمل أحمد عويس عبد المطلب بالتهم الموجه إليهما المتعلقة بالاستغلال وعمالة الأطفال والاتجار بالبشر، وحُكم عليهما بالسجن وبدفع تعويض مالي كبير لشيماء".

قصة شيماء لم تنتهِ فصولها عند هذا الحد، كما تكشف المذكرات حيث قرر المسؤولون في مركز الخدمة الاجتماعية وإدارة الجمارك والهجرة، ألا تعود شيماء إلى عائلتها الحقيقية مرة أخرى خشية أن يعيدوا بيعها لعائلة ثرية جديدة، أو يقدموها لمصير أشد سوءًا. وذلك بناء على عدة اتصالات دارت بينهم وبين والد ووالدة شيماء الحقيقيين، حتى اطمأنوا لقرارهم ووافقت شيماءعلى هذا القرار. ومن ثم خاضت شيماء رحلة طويلة بين عائلات التبني ومراكز الخدمة الاجتماعية، غيرت في تلك الرحلة اسمها ليصبح شيماء هال، وتلقت تعليمًا منتظمًا في سن متأخرة، وتحملت معاناة كبيرة حتى تستطيع القراءة والكتابة والنطق باللغة الإنكليزية، ولكنها نجحت في النهاية في الحصول على شهادة التعليم الأساسي، وطورت مهاراتها الاجتماعية والنفسية إلى حد كبير، واستطاعت الحصول على وظيفة في سلسلة محلات فاخرة.

ويكشف صلاح الدين أن شيماء قررت في منعطف جيد من حياتها، أن تُلقي محاضرات توعوية للمهتمين بعمالة الأطفال والاتجار بالبشر كجزء من الدور الإيجابي الذي اختارته لنفسها في خدمة مجتمعها الجديد وقضيتها التي فجرت امام العالم كل المعاناة التي مرت بها. كما استعانت في كتابة مذكراتها بالكاتبة ليزا ويسوكي صاحبة الخبرة الطويلة في الكتابة والتأليف في مجالات مختلفة، وأصدرتها في كتاب بعنوان " Hidden Girl: The True Story of a Modern-Day Child Slave" الذي أتصورُ قيام ليزا بتقديم كثير من المساعدات في جمعه وتحريره، حتى تنجح شيماء في إطلاق جميع ما بداخلها من شحنات إنسانية ونفسية بشكل منتظم على الورق، وتنجح في إنعاش ذاكرتها المشوشة التي اعتصرها الألم وسحقتها مضادات الاكتئاب وغيرها من العلاجات النفسية التي تلقتها لتتخطى بشاعة ما مرت به خلال رحلتها. وقد نجحت شيماء في النهاية - عبر طريق طويل وشاق - في ترك بصمة حقيقية وتقديم شهادة صادقة، عبرت من خلالها عن معاناة جسيمة وجريمة كبرى ما زال الجنس البشري يرتكبها في حق أبنائه.

مقتطفات من المذكرات

الحياة في الأحياء الفقيرة بمصر لا تشبه على الإطلاق حياة الأطفال في أميركا، لقد نشأت في مجتمع فقير وكانت أسرتي أشد فقرًا، وكان ترتيبي بين إخوتي السابعة بين أحد عشر طفلًا، والكثير منهم كان أكبر مني بعدد كبير من السنوات، الآن لا أستطيع أن أتذكر أسماء كل إخوتي.

تنقلت مع أسرتي بين الكثير من المنازل حتى وصلنا إلى تلك الشقة الصغيرة المكونة من حجرتين في الطابق الثاني من منزل قديم، وشاركنا فيها أسرتين أُخريين. لذلك لم يكن هناك مكان خلال النهار ليبقى الجميع داخل المنزل، وخلال الليل كانت أسرتنا تنام بكاملها في إحدى الغرف، والعائلتان الأخريان تنامان معا في الغرفة الأخرى، كنا نضع البطانيات على الأرض وننام فوقها، فلم يكن لدينا المال الكافي لشراء الأَسِرَّة. وكان هناك حمام واحد يتشارك فيه الجميع حتى الأشخاص الذين يعيشون في الشقق الثلاث الأخرى الموجودة في المبنى.

أعلم أن والديَّ كانا سعيدَيْنِ في يوم من الأيام، فقد رأيت صورة لهما على الشاطئ يضحكان فيها، ويحوط كل منهم الآخر بذراعه، التقطت هذه الصورة في العام الأول من زواجهما. الأبوان اللذان أظن أني أعرفهما أصبحا مختلفين، فهما لا يتحدثان بعضهما مع بعض إلا عند الصراخ، ولم أرَهما قطُّ يمسكان يد بعضهما بعضًا أو يتعانقان.

****

كان صباحَ يوم التاسع من أبريل لعام ألفين واثنين، مثل صباح أي يوم آخر من أيام الدراسة العادية، الأب والأم والابنة الكبرى يجلسون في الطابق العلوي كعادتهم دائمًا. وأنا استيقظت مبكرًا لإعداد التوأمين والفتاتين الصغيرتين من أجل المدرسة. وبينما كنت في الطابق السفلي سمعتُ طرقات على باب المدخل، كانت طرقات عنيفة من النوع الذي تسمعه في الأفلام عندما تصل الشرطة، تجاهلتُ الصوت فلم يكن مسموحًا لي بفتح الباب، ولكن الصوت لم ينقطع، الطَّرْقُ عالٍ لدرجة أن الأب نزل مسرعًا من الطابق العلوي، كنت متأكدة من أنه مستيقظ لأنني قدمت له فنجان القهوة الصباحي.

ظهرت عليه المفاجأة بعد نزوله السريع، فعندما شاهد الأشخاص الموجودين أمام باب المدخل أمرني أن أذهب إلى غرفة مكتبه، وبالفعل ذهبت إلى هناك، فقد كان مطلوبًا أن أنظفها على كل حال.

عندما فتح الباب سمعتُ الكثير من الصراخ والجدل، وطلب إليَّ أحدهم الخروج من حجرة المكتب ووقف شخص آخر في المسافة الفاصلة بيني وبين الأم، وجاءت امرأة أخرى وأمسكت بيدي وقادتني إلى خارج المنزل.

قال الأب وأنا أمرُّ بجواره: "لا تخبريهم بشيء، لا تخبريهم أنك تعملين لدينا".

شعرتُ بالرعب، أخبرني خاطِفَايَ طوال السنوات الماضية بالعديد من الأشياء السيئة التي من الممكن أن تحدث لي لو عرفت الشرطة بوجودي، قفزَتْ كل تلك القصص المرعبة إلى رأسي في تلك اللحظة وشعرت بأنه رغم سوء حياتي مع الأب والأم، ستكون حياتي مع الشرطة ربما أسوأ بكثير. فعلت بالضبط ما أمرني به وصرخت بصوت عالٍ: "أنا لا أعمل هنا، أنا لا أعمل هنا".

كانت السيدة لطيفة، وحاولت أن تتواصل معي ولكنها لم تكن تفهم اللغة العربية، والكلمات البسيطة التي أعرفها مثل "مرحبا، دولفين، أخت غير شقيقة" لا تفيدني في مثل هذا الوقت.

وقبل أن أدرك ما يحدث، وجدت نفسي أجلس في سيارة الدورية، وبجواري ضابط شرطة يرتدي الزيَّ الرسمي ثم ناولني هاتفًا، وإلى الطرف الآخررجل يتحدث باللغة العربية، كان الرجل مترجمًا، وظيفته مساعدة أصحاب اللغ