محمد سيدو رشو غنى رموزه وانقلاب موازين الخلق

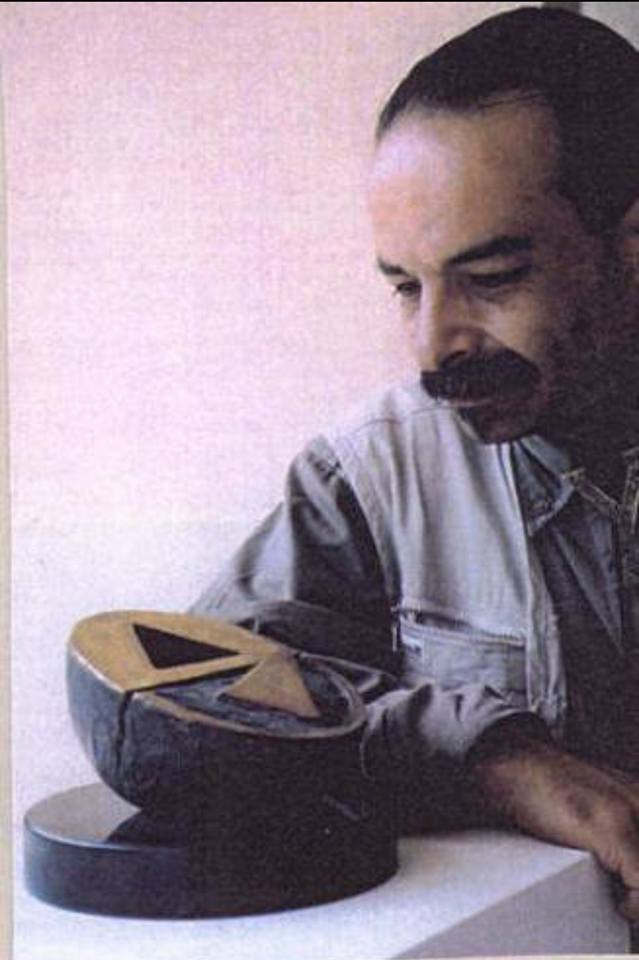

النحات محمد سيدو رشو ( 1960 - 2005 ناحية شران - عفرين ) كان من أكثر الفنانين الذين يراهن عليهم، وبأن المسافة التي سيقطعها ستكون عامرة، تمكنه من فتح عالم ثري، طافح بالمعارف التي ستنشد مقولاته، غني بالرموز التي سيتقراها وينصت إلى لغتها حتى تنكشف له أنماطها المختلفة، رافد لمشهد بصري يقترب كثيراً من النهوض بإضافات حركية تجعله يمارس اندفاعاته بنوع من الوعي الدرامي في حضرة اللحظة وما يسري فيها من تفاصيل حتى تغدو مكاشفات لذات الفنان .

ما إن تخرج رشو من كلية الفنون الجميلة بدمشق قسم النحت في عام 1984 حتى وضع على عاتقه مهمات عميقة، ليواجه بها أسئلة جلّها مستمدة من الفجوة بين الراهن والتاريخ، فيقارب في منجزاته الفنية بين خطابين الجمالي والموضوعي، وما يدور في فلك الإنسان وقضاياه، فيمضي باستعارات قريبة وبعيدة إلى ما يفتح له مجراه بحشد من المسارب والسبل نحو إنجاز ذاكرة بدعامات تحديثية تتواصل بحركة دينامية حتى تتفاعل وتتمازج مع رؤيته لهذا العالم بحضوره الإغترابي، فرشو و على مدار نبض نصوصه تتحرك لتتجاوز الممكن ، بل لتعصف به.

وبذلك يعتمد على قدراته القائمة على رؤى مأخوذة من أقاصيص خافتة لكن غير معروفة، بل حريصة لا على الكشف فحسب بل على طريقة هذا الكشف وعلى كيفية قراءة المكتشف لاحقاً، فهو المنخرط في بناء قاعه الأسطوري ومكوناتها، فيقتفي أثرها لا سيما ما يمكن استعادتها بقصد الإحاطة بمفرداتها، والامتثال لأسرار دواخلها لرصد لحظات بداهته وصيرورتها التي لها علاقة بطبيعة مرجعيتها وبعودتها بإيقاعها الجديد إلى الإعلان عن نفسها وفق المدارات المرسومة لها، ووفق النسق الذي يشهد إنجاز تنويعاته بدءاً بالجذور وليس آخراً الإنصات لطريقة واعية في استلهام نص جديد يتاح له فتح مجراه داخل سجال قائم بين الهدم والبناء

فيتراكم منجزه المحاط بأسئلة مباغتة تخطف حشداً من الدلالات التي لا تفي لإحياء لحظة المكاشفة، بل تسري في تفاصيل الأشياء كلها، فيبدو كما لو أنه يريد الإعلان عن إضافات معاصرة طافحة بالرموز والإسقاطات التي تكشف عن كل ما هو منهمك فيها .

في عام 1990 أحس سيدو رشو بأن الهواء الذي يتنفسه لم تعد تكفيه حتى يكون، وبأن الفضاء الذي يحوم فيه بات مغلقاً ومحدود الجهات، وهو الذي لا يهدأ تفاعلاً وتأثراً وبحثاً، وهو الذي يعالج قلقه ورغباته وفلسفته في قدرته على زيادة جرعاته في خلق الإشارات ومن ثم إرسالها عبر منجزاته/منحوتاته مؤكداً أن القيم الجمالية هي ذاتها القيم الإنسانية والروحية التي يصبو إليها للغرق فيها.

هذه القيم التي تتداخل فيما بينها بكل تحولاتها لاستجلاب رؤيا بها يتحدث لأجيال قادمة كمسوغة لسفر لا نهاية له، أقول حين ضاق المكان برشو تأمل طويلاً في المكان و جهاته المحدودة، تأمل في طاقاته الهائجة والتي تطلب المزيد، أقول حين تاهت الملامح أمامه وبات حملاً ثقيلاً على كاهله، يقيده بسلاسل كثيرة، ليس آخرها ذوبان جماليات الإبداع الفني، حينها قرر خوض تجربة شق البحار، حاله كحال أكثر مبدعينا ذي قامات مرئية (عمر حمدي، بهرام حاجو، بشار عيسى، يوسف عبدلكي، عنايت عطار، عبدالرحيم حسين/ رحيمو، زورو متيني، خليل قادر، غفور حسين ..... إلخ)، وإن كان الأمر عنده مختلفاً اختلافا جزئياً.

فحدد منذ البدء وجهته، فكانت رومانيا محطته الأولى، وكان همه أن يكون قريباً من قسطنطين برنكوش ( 1876 - 1957 ) الفرنسي الجنسية، الروماني الأصل رائد الفن التجريدي الحديث، وأحد أعظم النحاتين العالميين، ومن أكثر الفنانين تأثيراً في القرن العشرين حتى أنه لقب ببطريرك النحت الحديث، بقي رشو ثماني سنوات في رومانيا وهو يشرب من نهر برنكوش الذي كان له تأثيره الكبير عليه، تأثير أكثر من تأثير أي فنان آخر.

وهنا في رومانيا شارك في أكثر من نشاط ونجح فيها جميعاً، واستطاع أن يسمع إيقاعاته الخاصة وأنغامه بتنويعاتها الغنائية الملحمية المرتكزة على ذاكرته الكردية للآخر بهواجسه الحميمية ويلفت الأنظار والإعلام لتجربته المتميزة باندفاعاتها السكونية المذهلة، وبانحيازها لتداعيات تأويلية تستغيث بتفاصيل شديدة الحضور، تلتف برؤيا تتناغم مع قدرتها الهائلة على الخلق .

ومن رومانيا إلى النمسا وتحديداً إلى فيينا محطته الثانية في الاغتراب وفيها أشعل أشكاله وهي تجتاز فضاءات جديدة لتحتدم بملامح غائمة تماماً، فثمة هدوء كان يحتضن حدود أعماله، وهنا لا بد من سيادة التجريب والبعد الثالث بإبهار شديد ضمن استخداماته لمشاهد تستقصي ذاته المبدعة .

ومن النمسا إلى بلجيكا حيث يقيم صديقه الأقرب والأعز الفنان التشكيلي عبدالرحيم حسين (رحيمو) الذي قال عنه : "فقدته فناناً، ورزقني طموحه، وكلفني ثروته الفنية أمانة، خلق أسلوباً تعبيرياً لمعالجة المواضيع الأكثر حساسية في العالم الإسلامي والمرتبطة بالقضايا الجوهرية التي لا تميل إلى الحيادية، تأثر بطروحات جان بول سارتر، وهنري مور، وكولن ويلسون في طرحه لمواضيع الجنس/التابوهات، كان يدمج الواقعية النقدية بالتجريد والرمز وبأسلوب فردي تتفاعل فيه تأثيرات عدة في جغرافية الشرق.

وعلى غرار جيا كوميتي (النحات السويسري) في التقنية والمعالجة، استخدم المواد المختلفة كالحديد والأسلاك والخشب والرخام والأصباغ في التعنيف .." .

ولكن اللقاء بينهما لم يطل ولم يدم أكثر من سنة، فرغم وجوده القصير هذا في بلجيكا كان فاعلاً في الشارع الفني فيها ونشطاً، وكان له بصمته في تزيين حدائقها بنصب تحمل توقيعه، لكن القدر كان غادراً معه فخطفه برمشة عين ليعيده إلى عفرين، إلى قريته شران شوقاً إلى تراب عشق في تحويلها إلى أرواح عائمة في المكان كله، كان ذلك في عام 2005 وهو لما يزل يحلم ويحلم ويحلم .

كان مشروعه الجمالي كبيراً ولا شيء يشغله أكثر من هذا المشروع لضرورة الانشغال بمعادلة المعطيات الإبداعية والمعطيات الوطنية، فبمرور عابر على أسماء أعماله (سيامند و خجي، مم و زين، الطبال وشفان والناي والدبكة والمرأة وراقصة الباليه ليلى بدرخان .... إلخ) والتي تشكل الشطر الأول من تجربته، الشطر الذي اشتغل عليه في البلاد قبل الخروج منها، سندرك عوالم دواخله والعشق المسافر فيه، العشق الشرقي الكردي بملاحمه التراثية، و بحياته الاجتماعية البسيطة السمحة وبآلاته الموسيقية وأغانيه من جهة، والقاسية من جهة ثانية حيث الحروب والموت والخوف والجوع الذي بات شريكه في النبض وفي الشهيق والزفير.

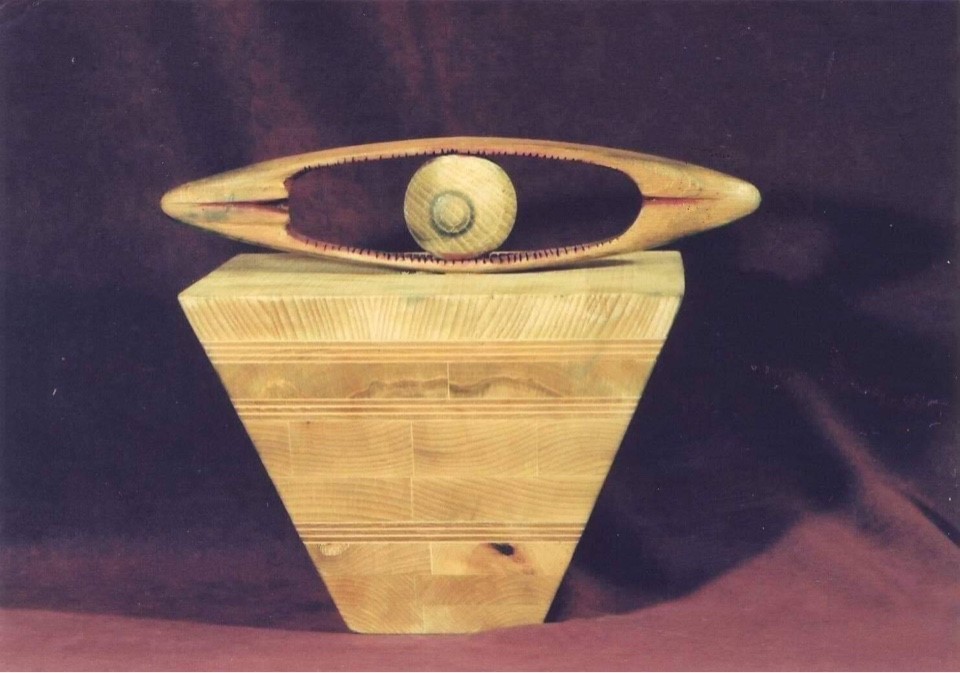

أما الشطر الثاني من تجربته فكانت بعد خروجه من البلاد حيث انقلبت موازين الخلق عنده حتى بدأ يطغى على تجربته تلك طابعاً فلسفياً تزخر بعمق فكري متكئاً على نفس أسطوري، النفس الذي يحتاج إلى جرعة عالية جداً من الجرأة واتصف بها سيدو وهذه تسجل له، فبدأ نهوضه يطفح بدلالات جديدة، دلالات غير متعارفة عليها إلا في الأساطير وحكايا الأقدمين، فمسألة الخلق، والعلاقة بين الرجل والمرأة، وقصة التناسل والحميمية بين فعلي الذكري والأنثوي والتي تفي بشروط الديمومة هي الثيمة التي اشتغل عليها سيدو في اغترابه.

فبوعيه الفلسفي الذي يحمل إرهاصات تلك العلاقة وما يتمخض عنها من حياة منشودة يغوص في حقول ملغومة إلى حد كبير، كان الاقتراب منها إلى الأمس القريب من التابوات الممنوعة، بل ربنا إلى الآن، وإن بنسب أقل ، فكيف يكون الغوص والحرث فيه، كيف يكون حال الفاعل حينها، فعلها سيدو وبجرأة واعية مع معرفة عميقة لتاريخ قدسيتها، بل لتاريخ عبادتها عند الشعوب القديمة.

فهو يدرك بأن بعضهم مال إلى تقديس العضو الذكري باعتبار أن ماء الرجل هو أساس الخلق، ومال البعض الآخر إلى تقديس المهبل الأنثوي والثدي باعتبار أن المرأة هي التي تنجب وترضع ، فالمصريون القدماء كانوا يقدسون القضيب الذكري بوصفه منبعاً للروح حتى أنهم صوروا الإله أوز وريس بقضيب كبير منتصب في أكثر من مكان وفي أكثر من مناسبة.

وأكد ذلك الدكتور مسعود عبدالحميد أستاذ الآثار اليونانية لرومانية المساعد في قسم الآثار بكلية الآداب/جامعة عين شمس : "الفراعنة كانوا سباقين إلى تقديس الذكر"، وظهر ذلك جلياً في آثارهم وعلى جدران معابدهم، وكذلك في آلهتهم الذين اقترنت أسماءهم بالجنس (مين ، أمون ، حتحور، إيزيس، .... إلخ) وظهرت صورهم عارية، وكذلك كان للمهبل الأنثوي قدسيته فيقال أنه "عثر في متحف العصور الوسطى في باريس على منحوتة من القصدير والرصاص تعود للمصريين القدماء وهي عبارة عن ثلاثة قضبان ذكورية تحمل على أكتافها مهبلاً أنثوياً، وهذه المنحوتة قد تثبت تقديس الفراعنة للمهبل الأنثوي أيضاً.

وسار على خطى الفراعنة كل من الإغريق والرومان، وكذلك اليابانيين والنيباليين، و كذلك عند الهنود فكان "يرمز إلى قضيب الرجل بإسم "لينغام" في حين سمي مهبل المرأة "يوني" و جرت العادة على تصوير لينغام بحجر أسود ويجاوره دائماً يوني ويعتبر لينغام ويوني أصل الخليقة وعُدا إلهين يرمزان إلى الخلق والخصب".

وسيدو يلخص كل ذلك، فقط نحتاج إلى القليل من التأمل حتى نتوغل في ملخصاته، أقصد في مفردات أعماله، في عتباتها المعتمة، وفي بؤرها الملتهبة، في زمنها الأسطوري الذي فيه يتعاصر رموزه التي تتزامن مع اندفاعاته في ميقاتها، ولهذا حين أراد سيدو أن يفك شيفرة الخلق ويكشف سرها كان يدرك بأنه في حضرة موضوع عسير، وبأنه أمام صندوق أسود لتاريخ طويل حافل بالمقدسات وبمجرد استعارتها وإن بمقاربة مبالغاتها تعني أنك تهد جسراً مقدساً كان ممنوعاً من السير عليه، فبومضات فيها تتعالق المدركات المحرمات يبعثر سيدو شظايا فلسفته بجرأتها في أعمال إلى المحجب الغائب، بتشابكات غير خافية على المتلقي، بل هي بمثابة دعوة إلى الإعلان عن السر الذي يشكل قوة لعمله ولوعيه الفلسفي معا، فالحياة عنده كثافات كتل في فراغ تجعلك تحس بأن رحيله المبكر كانت خسارة كبيرة لنا وللحركة الإبداعية عامة فكان فناناً استثنائيا، لو صبر القدر عليه قليلاً، ومنحه جرعة حياة أخرى كان سيكمل ملحمته الإبداعية حاشداً فيها فعله الإبداعي وفعله الإنساني على نحو أكثر وأعمق .