نحرق الكتاب.. ثم نقدس الرماد

تقول الرواية، وان اختلف في تفاصيلها، ان الشيخ محمد حسين النائيني وهو احد كبار فقهاء الشيعة المعاصرين، جمع نسخ كتابه "تنبيه الأمة وتنزيه الملة"، وامر اتباعه بحرق النسخ في النار. وعدم تداولها لعدة اسباب منها لعدم استغلالها في غير مقصدها، ومنها بسيب اللغط الذي اتهمه بانه يروج لافكار غربية تتعلق بنظرية الحكم الدستوري.

والمفارقة القاسية أنّ هذا الرماد نفسه صارَ بعد قرن تراباً خصباً لشجرةِ الفكر السياسي الإسلامي، واصبحت اراء الميرزا النائيني واحدة من أحد اهم المرجعيات في الفقه السياسي للدارسين. هذه اللعنة التاريخية ليست حدثاً عابرا، بل هي انعكاس لجرح نزف في وجدانِ أمّة ترفض أنْ تستيقظ من سبات الماضي.

نحن لا نحرق كتبَنا لأنّها خطيرة، بل لانها تُشعلُ مصابيحَ في عتمةِ كهوفِنا الفكريةِ. صِرنا نفتش عن كل فكرة وافدة هل تحملُ تأشيرة من القرون الهالكة؟ هل هيَ محملة بشواهد الأمواتِ؟، ان كانت كذلك قبلناها وان لم تكن طردناها، إنها عقلية "خزّان التراث" التي تعامل الأفكار كجثة تحنط، لا كنهر يتجدد.

والحق أننا أمة مبدعة في ابتكار أدوات إعدام الفكر:

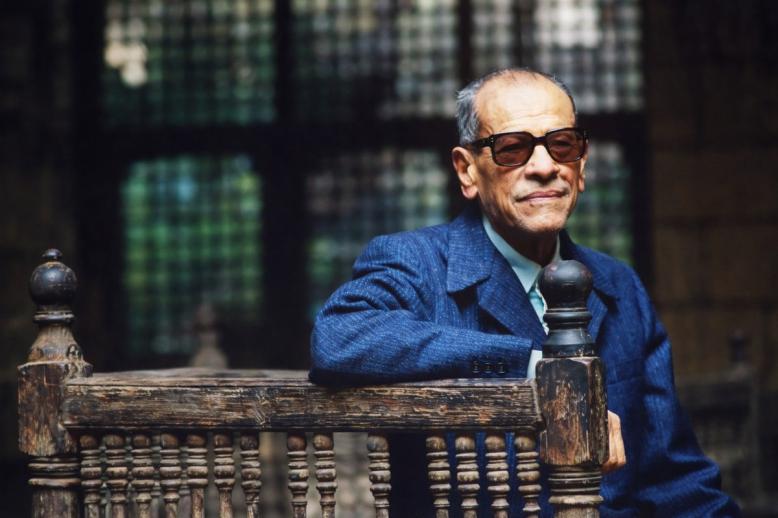

1- التحشيد العقائدي: حين يُستبدل الحوار بالهتاف، والنقد بالتكفير، تتحول المنابر إلى ساحات قتال ضد كل صوت يسائل الموروث أو يعيد قراءته. يُحاصر المفكر قبل أن يُقرأ، كما حدث مع محمد عابد الجابري الذي نبش عقل الأمة ليحرّره، فاتهموه بأنه يهدم الهوية، بينما كان في الحقيقة يكشف عن جذر العطب.

2- العزل الأكاديمي: وهو أرقى أشكال القمع، إذ لا يُشهر فيه السيف بل يُمارس بالصمت. تُقصى الفكرة عن الحياة العامة بالتجاهل، حتى تموت دون ضجيج. هذا ما واجهه مثلا حسن حنفي، الذي حاول أن يُعيد للتراث بعده الإنساني، لكن المؤسسة الأكاديمية أحالته إلى الظلّ، فأُجهض مشروعه وهو في طور الولادة.

3- التقديس المتأخر: حين نُحاكم الفكرة في زمنها، ثم نُقدّسها بعد موتها. ويتحول الممنوع إلى مادةٍ تعليمية، لا لأننا فهمناه، بل لأن الزمن نزع عنه خطورته. كما حدث مع كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي، الذي أُحرق بالأمس في الميادين، ثم عاد اليوم نصاً مقرراً في الجامعات.

المجتمعات التقليدية تُنتج أجهزة مناعية هائلة ضد الجديد، لا بدافع الحماية بل بدافع الخوف. ومع الزمن، تتحول هذه المناعة إلى أداة لصيانة امتيازات النخب. فحين فكّك الجابري عقم العقل العربي، هدد سلطة “شيوخ المؤسسة” الذين يقتاتون من تكرار المقدّس، وحين دعا حنفي إلى قراءةٍ إنسانية للتراث، كشف هشاشة الخطاب المتطرف، لكن المؤسسة واجهتهما بالسلاح المتكرر ذاته التخوين والتهميش.

عندما أحرق النائيني كتابه، ظن أنه يدفن فكرته، ولم يعلم أنه كان يزرع شجرة في صحراء الزمن القادم، واليوم ونحن نواجه عواصف القرن الحادي والعشرين بعقول ما زالت تسكن في القرون الغابرة، يبقى السؤال المصيري: هل سندرك أن حرق الكتب ليس سوى انتحار جماعي للعقل؟ أم سنظل نرجم كل فكرة تهدّد أوهامنا المريحة؟.

ولستُ هنا في مقام الدفاع عن أسماء أو مدارس فكرية بعينها، ولست مؤيدا لكل افكار من ذكرتهم بطبيعة الحال، بل في مقام الدفاع عن حقّ الإنسان في أن يُفكّر ويختلف، فالعقل الذي يُمنع من السؤال يُصاب بالضمور، والمجتمع الذي يخاف الفكر، يحكم على نفسه بالموت البطيء.