يوسف إدريس، بين فيينا 60 ونيويورك 80

الاثنين 2002/06/03

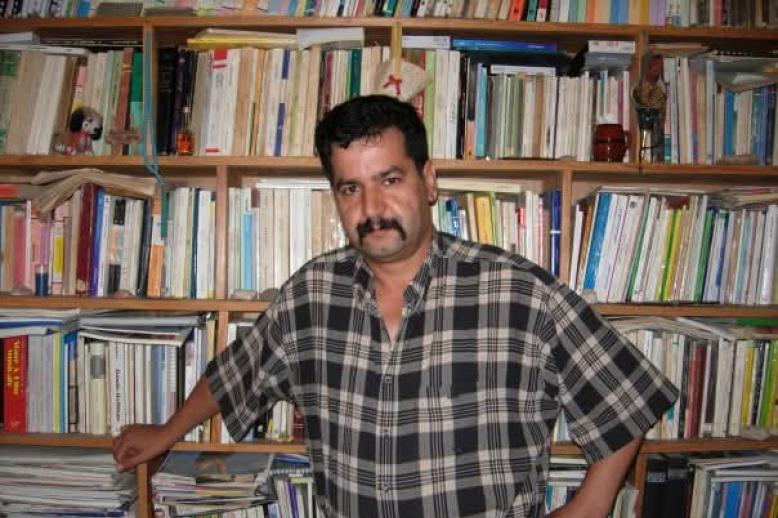

بقلم: أحمد فضل شبلول

تعد الروايتان القصيرتان اللتان كتبهما يوسف إدريس، "فيينا 60" المكتوبة في القاهرة عام 1960 و"نيويورك 80"، المكتوبة في القاهرة في يونيه 1980، امتدادًا للخط الفكري الذي اختطه في روايته "البيضاء"، المكتوبة في نهاية الخمسينيات، حيث البحث في مسألة العلاقة مع الغرب، ففي "البيضاء" نرى الدكتور يحيى طبيب ورش عمال السكك الحديدية من خلال علاقته بـ "سانتي" تلك الفتاة اليونانية البيضاء التي ترمز إلى الحضارة الغربية، والتي تعيش في القاهرة، وافتتن بها ذلك الطبيب الشاب، فالغرب إذن يحضر إلى القاهرة، أما في فيينا 60 ونيويورك 80 فالبطل يذهب إلى هاتين المدينتين.

***

في الرواية الأولى "فيينا 60" يذهب مصطفى (درش) الذي يعمل موظفا في وزارة التجارة، إلى فيينا، بعد مهمة عمل رسمية قضاها في إمستردام، ليجرب حظه مع نسائها حيث ليالي الأنس في فيينا، وفيينا روضة م الجنة، كما تغني المطربة أسمهان. وبعد جهد نفسي، ومناورات كمثل التي يفعلها في القاهرة، عندما يريد أن يخطب ودَّ إحداهن، ولم يكن في حاجة إليها ـ أي المناورات ـ في فيينا، يتعقب درش امرأة نمساوية، ويحاول التعرف عليها، ويتبادلان الأحاديث الودية في الميدان وفي ترام آخر الليل، ثم يتبادلان القبلات في الشارع، ثم تأخذه إلى بيتها، حيث الزوج في مهمة عمل خارج البلاد لمدة أسبوع، ويتضح أنها أيضا كانت تبحث عن الرجل الشرقي أو الأفريقي فيه، (الحقيقة أننا هنا في الغرب نسمع عن الشرق كثيرا، وعن غموضه ورجاله وسحره، وطالما داعب خيالي الأمير الشرقي الأسمر. داعب خيالي وأنا بنت مراهقة، وحتى وأنا متزوجة وأم. وحين رأيتك خُيل إلى أني عثرت عليه، وأنها فرصة العمر).

إذن صادف لقاء الشرق (المتمثل في درش) بالغرب (المتمثل في تلك المرأة النمساوية) هوى لكلا الطرفين، ولم يتعالَ طرف على الآخر بما يملكه من مقومات البقاء والاستمرار، وبما يملكه من ثروات ومقدرات. يقول الراوي: "هي الأخرى كانت لها أحلامها في الرجل الشرقي الممتلئ بالرجولة ذي الجواري والحريم، وهو جاء خصيصا ليبحث عن المرأة الأوربية ذات الشخصية والحضارة، فيا له من لقاء".

ولكن كيف ينتهي هذا اللقاء أنيأني؟ إنهما على الرغم من الاندماج والتلاحم الظاهري، لم يشعر أحدهما بالآخر (وجد أنه كلما بُعد عنها بأفكاره ارتاح) كما وجد نفسه ـ وهو على سرير تلك المرأة ـ يفكر في زوجته أنيسة، وظل يقاوم ويقاوم إلى أن اجتاز الأزمة بتفوق، ولأول مرة أحس أنه ينظر لها بقوة وسيطرة. أيضا الشيء نفسه حدث لتلك المرأة الغربية التي قالت لدرش: أتعلم أني كنت مع ألفريد (زوجها) حين كنت معك. وتنتهي تلك الرواية بقول الكاتب: "أحس درش أنه لم يعد غاضبا عليها، وحتى لم يعد غاضبا على نفسه. كل ما أصبح يشغله في تلك اللحظة هو شعور كان قد بدأ ينبثق في نفسه، وحنين غريب جارف إلى بلده، وعائلته الصغيرة، والدنيا الواسعة العريضة التي جاء منها". وكأن يوسف إدريس يريد أن يؤكد على مقولة: "إن الشرق شرق، والغرب غرب، ولن يلتقيا"، على الأقل، على المستوى النفسي أو الروحي.

هكذا نرى مصطفى (درش) على العكس من مصطفى سعيد بطل رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" للطيب الصالح، الذي أحس بالاغتراب في وطنه، بعد أن عاد إليه من انجلترا، فاختفى اختفاءً مريبًا في نهاية الرواية، وفي الحياة أيضا.

***

أما في "نيويورك 80" فثمة نضج فكري واضح لدى بطل الرواية، وكأنه الكاتب نفسه، الذي لم يلجأ إلى البحث عن الجنس والمتعة، كما رأينا عند درش بطل "فيينا 60"، فبطل نيويورك يرفض العهر الصراح، يرفض تلك الفتاة التي تعلن في صراحة ووضوح أنها (مومس) وأنها تبيع جسدها في الساعة بكذا، وفي الليلة بكذا، وفي الشهر بكذا، وحينما تختاره، يرفض هو ذلك، ويدور حوار فلسفي عميق بينهما، ويعجب أن فتاة تملك كل هذه الثقافة وكل هذا الجمال، تعمل مومسا، وتعلن عن ذلك في حديثها له، بل تفلسف تلك المهنة، التي هي عبارة عن إمتاع الآخرين لقاء مبلغ محدد من الدولارات، وأن الإعلان عن ذلك خير للمجتمع الأمريكي كله. وعندما يصر على المقاومة والرفض لهذا المجتمع ولقيمه الغريبة، تأتي إليه الفتاة في صورة أخرى، فتدق عليه باب حجرته بالفندق مدعية أنها طبيبة نفسية، أتت إليه لمداواته من أمراضه، وعقده النفسية (عقد الشرق)، ولكن بمزيد من الحوار العميق، وبمزيد من الإقناع، وبمزيد من المعرفة التي يطرحها هذا الإنسان الشرقي، تتحول الفتاة من الهدوء الذي كانت عليه من أول الرواية إلى صراخ، وتتحدث بعصبية شديدة، وتلم حقيبتها وكتابها وأوراقها وتصرخ بأعلى صوتها: "أنا نظيفة .. نظيفة .. بل أنا قذرة .. قذرة جدا .. ولكني أقولها .. هأنذا أصرخ بها .. أنا نظيفة جدا لأني قذرة جدا جدا .. أنا أنظف قذرة .. أنظف منكم كلكم (بول شيت) عليكم جميعا".

وهكذا يعلن يوسف إدريس في عام 1980 أن السبيل الوحيد إلى كشف زيف الغرب، هو التسلح بالعلم والمعرفة، مع التمسك بالمبادئ والقيم. ساعتها سينهار ـ في عيوننا ـ هذا الغرب اللاهي العابث الذي فقد الروح (مثلما انهارت الفتاة، وفقدت روحها بعد أن باعت جسدها لكل من يملك دولارا) بل يفقد شخصيته، ويصاب بالشيزوفرانيا، فالإنسان الأرقى في نظر الغرب، هو الأكثر نقودا بأقل جهد، والحرية عندهم هي حرية بيع النفس لكل من يدفع نقودا أكثر، وأن الإنسان نفسه مجرد بضاعة، تباع وتشرى. أليس في هذا عودة إلى تجارة الرقيق؟ وإلى تجارة الجواري والحريم، وهل الحرية التي حصلت عليها المرأة في الغرب، هي حرية بيع نفسها، ولحمها لكل من يريد، وبالسعر الذي يحدده سوق الدعارة العالمية؟. هنا نعود مرة أخرى إلى "فيينا 60" لنجد أن المرأة النمساوية (أي الغربية) تحلم بالرجل الشرقي الممتلئ بالرجولة ذي الجواري والحريم. ولم تعلم أن الرجل الشرقي المعاصر تخلص من تلك النظرة المادية للجواري والحريم، ولكن الغرب يحلو له أن يستعيد ما كان يفعله الشرق، في العصور الخالية، ظنا منه أنه بهذا يستطيع أن يتلبس روحانيات الشرق، وما فهموا أن روحانيات الشرق ليست في الجنس ولا في الجواري والحريم والعبيد والغلمان، ولكنها في تمسكه بتلك المبادئ والقيم التي عاش عليها منذ أقدم العصور، وسارت في روحه، وتسربت في معاملاته، واستطاع أن يحافظ عليها حتى الآن.

***

لاشك أن رواية "نيويورك 80" تعد أنضج أعمال تلك الثلاثية (البيضاء ـ فيينا 60 ـ نيويورك 80 ) لأنها تقوم على الحوار والحجة والمنطق والإقناع، وليس الانبهار بالغرب كما في "البيضاء"، أو اللهاث وراء الجسد، كما في "فيينا 60".

أحمد فضل شبلول ـ الإسكندرية