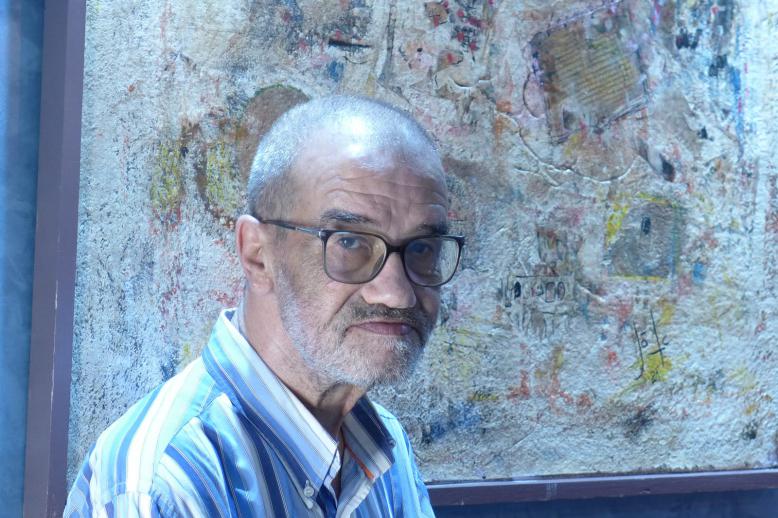

ديلاور دلدار يغامر بالغطس في البرك اللونية العنيفة والصاخبة

فقط أن نمتلك قدرة الإقتفاء لحيوية الشكل عند ديلاور دلدار (1979- عفرين) من حركية الخطوط وروحية الألوان وما بينهما من ترابطات شكلية، مع إمتلاكنا لزمام التأمل بفسحاته الكثيرة حتى نكون قد خطونا في الطريق الصائب نحو تجربته بعوالمها المختلفة وبتشكيلاتها المتنوعة، وبتمثيلاتها الملتقطة من عالم الإنسان وما يصاغ من حياته.

وبذلك نكون قد وضعنا الأصابع الداخلية للروح وللنفس على الجرح الأهم في ذلك الجسد أقصد جسد تجربته، فهو يؤكد أن الإنسان السوري يتألم، وذاق منه وما يزال بما يكفي الدهر كله، فعلاقته مع الألم ولد مع قدره الذي تحكم به ساسة يسخرون كل شيء لمصلحتها.

ساسة لا يفقهون من لعبة الحياة وعظمتها غير تلويثها برائحتهم التي عج الزمان والمكان بها حتى لاذا بالفرار في الفلوات كلها.

فدلدار وفي كل عمل من أعماله يشعرنا بالحريق الكبير الذي أكل البلاد والعباد، وحصد الحياة والحب والإنسان، الحريق الذي يلغي الله الجميل والذي يحب الجمال، فما يحدث هنا، في هذه الرقعة التي ضاقت بكل ما هو روح، ليست قيامته حتى نضعف ونقول لا حول ولا قوة، بل قيامة من يكرهون الحياة والله والإنسان لرسم لوحة تملىء جيوبهم، وتفرغ أجسادهم من أي روح ودم، وتشبع الحيوان فيهم لينهقوا وينبحوا ويخوروا حتى النفس الأخير .

دلدار يعيش هذه القيامة الإصطناعية، ويعيش حالاتها وكأنه يريد أن يكون شاهداً عليها، فتبدأ رؤيته مع المشهد إلى حد التلاحم، فيلقي روحه بمزاجة ألوانه حتى تأتي أعماله مسكونة بالألم إلى حد اللاوجع، فالسر في عمله هو حقيقته الساخنة، الحقيقة التي بالكاد يقبض عليها حتى لا تغادر تماماً.

ولهذا فأعماله ليست محطات عابرة مر فيها دلدار، ولا هي روائح المأساة العالقة به حين مر بها ذات عمر، بحركة أو التي تلاحقه أينما حلّ به ترحاله، فكل شيء عنده ممكن ويحمل قيمه في ذاته بقدر حمله لصراخه الذي هو الجزء الآخر من التاريخ الذي يلفحه كثيراً، فالمشهد مشابه في الداخل والخارج، لا ضوء شمس تدفئه، ولا هواء يهندس روحه، كل الأمكنة مزدحمة بالعذاب، وكل الشوارع مزينة بالحرائق الذي تبحث عن كل مفصل ليخترق حتى عظامه .

يعزز ديلاور دلدار مناخات صائبة وإن كانت مستفزة كثيراً، ومؤلمة جداً، يعززها لحقول عبث القدر بها حتى باتت بينالات لبيارق يعجز الرب في تعدادها وماهية ألوانها.

فكل بيارق الأرض إستفاقت وجاءت لترفرف فيها، وعليها، ومع ألسنة اللهب وهي تأتي عليها، فدلدار يعيش حالة بصرية تكبر مشاهدها أمام فرشاته لينطقها حتى باتت تروي حكايتها لكل قارىء يقف أمام مساحاتها دون أن يبذل جهداً في فك طلاسمها، حينها يشعر دلدار بالطمأنينة فأعماله باتت تتقن سرد حكاياها بذاتها، من ألفها ليائها، فما أرضعها دلدار من أحاسيس ومشاعر تكفيها السرد كله فمؤثراته فيها متميزة و سرعان ما تظهر على متلقيه وهو يقوم بفعل الوصول فيها، على أساس من فهم حقائقه وأشيائها.

فأعماله أقرب إلى بانوراما الوجع، يثير الدهشة والحيرة والتساؤل، وأبعد من أن تكون إستجابات آنية لمنحى زمني ما.

وإذا عرفنا أن دلدار هو إبن عفرين إحدى جراحات البلاد، بل إحدى مهور اللعبة التي لما تنتهي بعد، فلا نستغرب هذا الإفراط في إبراز الحالة المزاجية لديه والتي تعتمد على المكان المحيط به، فيبدو أنه لا يبحث عن إلتقاط حالات ثابتة، بل يستغرق فيها بخصوصية هي أقرب إلى رؤية عامة يتم تقديمها كمستويات لأركان بعيدة تحمل كل خصائص التعبير مصحوبة بالأسى والزفرات والتنهيدات العميقة .

إن المتأمل هنا في أعمال دلدار سيتجلى ذلك لديه على منحيين، الأول كشف عن الموضوعات في طبيعتها الأساسية والجوهرية، والثاني رؤية خصائصها المميزة كاللون والشكل.

الأول يذهب به إلى الطابع الموضوعي لها بمواده الحسية والتي هي حاضرة ومشغولة بالمحافظة على إستقلاليتها الحرة، ومظهرها الخارجي قابلاً للرؤية بوصفه ترددات متناغمة تهتم بما يثير في الإنسان من عمليات تقربه منها دون أي إرتباك.

والثاني يذهب به إلى ما يتطلب منه من الإهتمام بجماليات جديدة و ضرورة تكوينها وتمثيلها من خلال اللون والتعبير، وذلك تبعاً لإطاراتها المعرفية وإستجاباتها، وتبعاً لتوجهاتها التالية الخاصة المرتبطة إلى حد كبير بإستجابات التلقي وعملياتها، إن كانت مشاعر عنيفة و إنفعالات مخيفة، أو عكسها الشعور بالمتعة والإرتياح.

وفي الحالتين لا يمكن إستبعاد العناصر الخيالية في إستحضار كل ذلك، ويبدو أن دلدار يقوم بمخاطرة الغطس في البرك اللونية العنيفة والصاخبة ساعياً نحو خبرات إدراكية وحسية خاصة و إستكشاف بيئات جديدة تضعه في دائرة الضوء، فبإستعادته لأفق التوقعات في مرحلة ما منها يمكنه من رفع الضخ لمستوى التأويل في مجمل جوانب منتجه.

وهذا يؤدي بالضرورة إلى رفع منسوب القراءة لدى متلقيه بوصفه واضعاً يده على مجمل عملياتها التاريخية منها والإجتماعية، فإشاراته الكثيرة والمندمجة بالذاتي تجعله يسيطر على معيار الجمال الذي يرتفع مع أهمية تكوين علاقات وثيقة وممتعة بينه وبين عمله من جهة، وبينه وبين المتلقي من جهة ثانية و بين عمله ومتلقيه من جهة ثالثة، وحاجته الخاصة لمؤثرات بصرية تدفعه نحو التخيّيل و التوحد مع آفاقه تلك بأسلوب معرفي به يلتقط المعلومات ويستثير الشعور بقدرات مازالت قابلة للتشكيل والتأمل العميق بها .