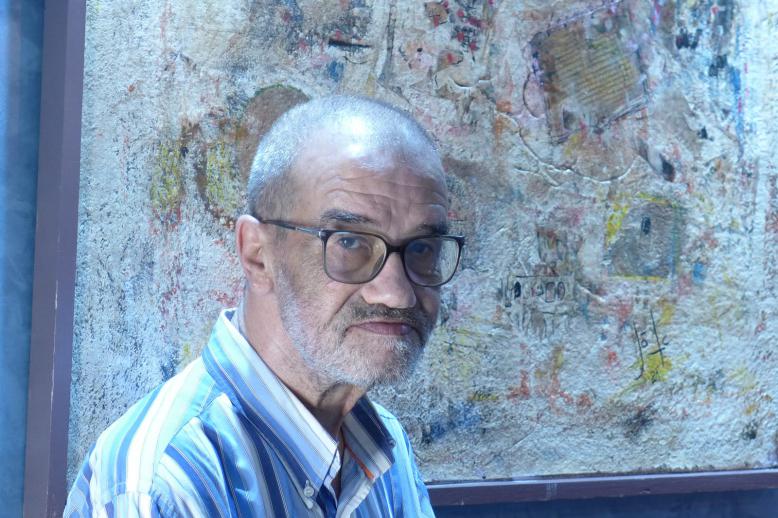

محمد بدر حمدان مأخوذ بأسئلة الشعر ومسكون بفكرة المغايرة

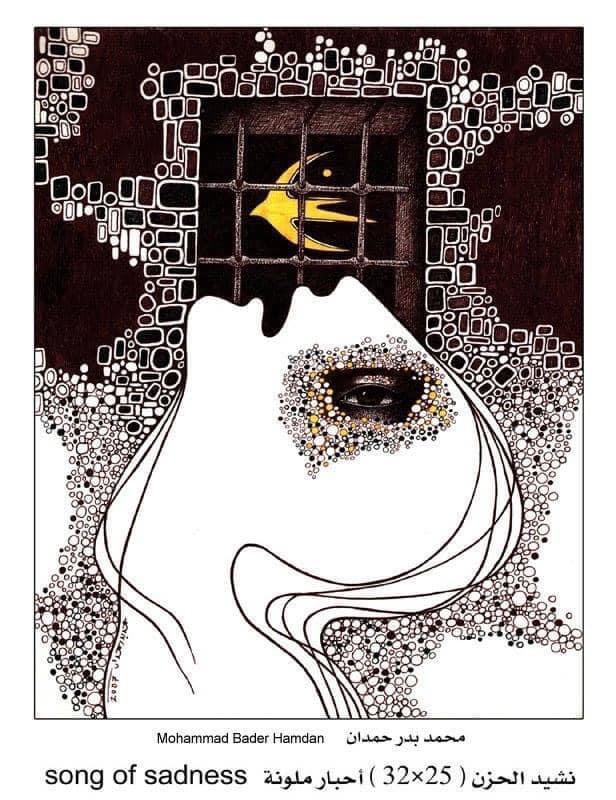

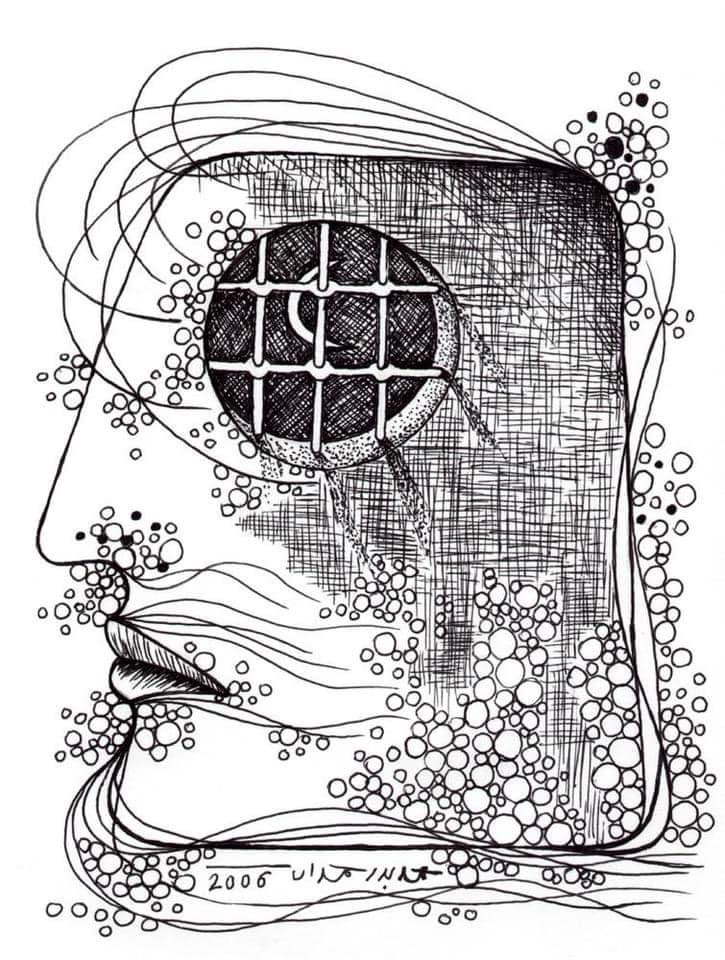

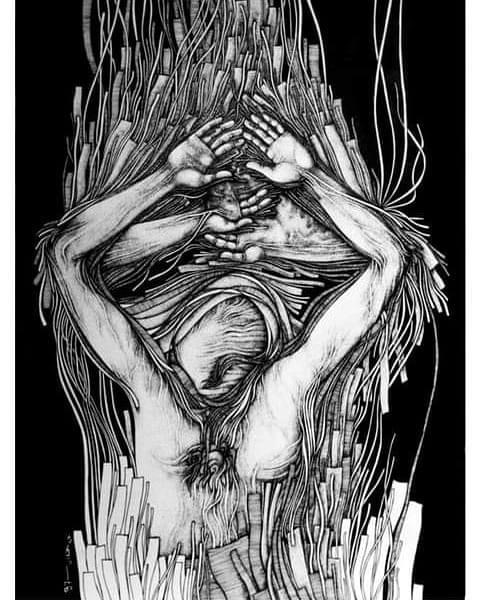

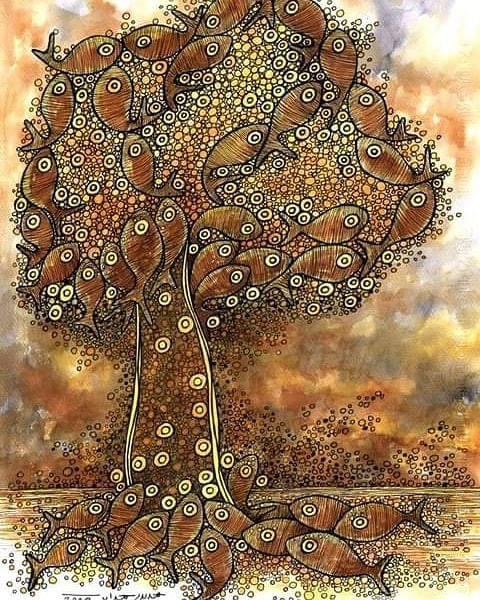

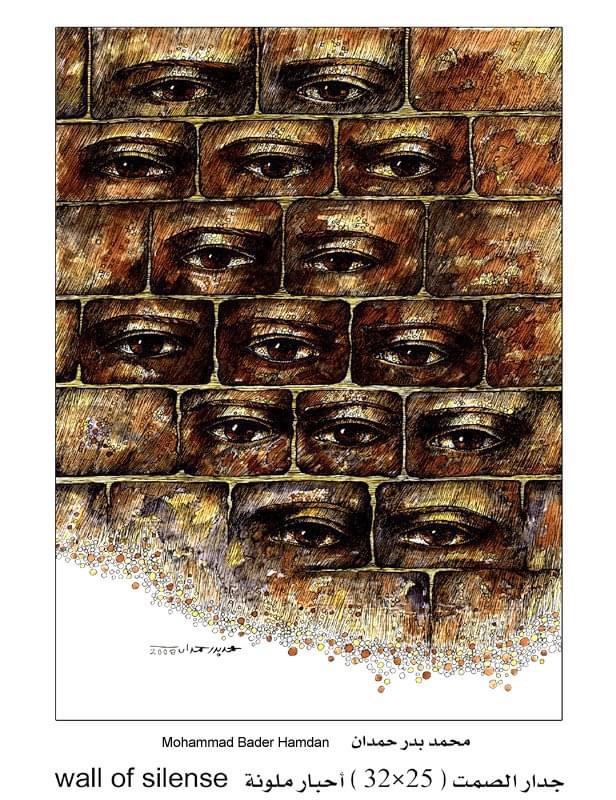

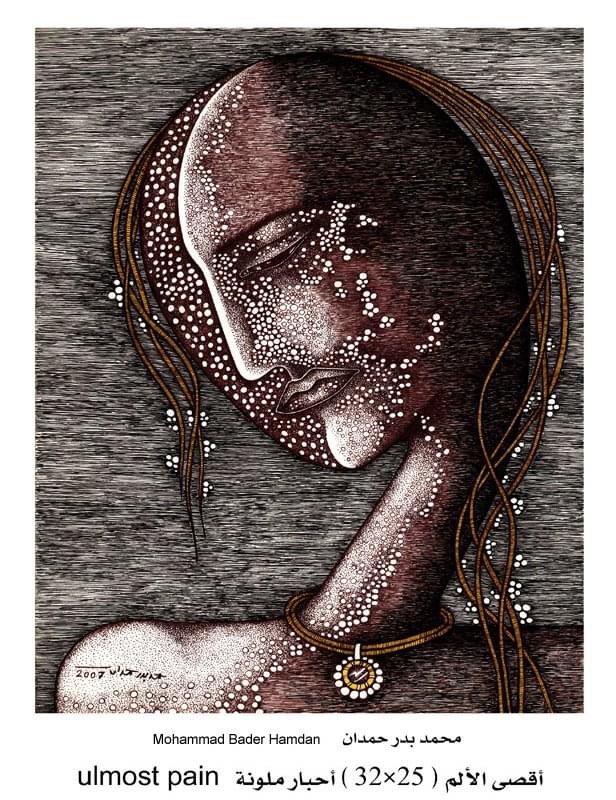

لا أعرف لماذا داهمني شعور قد لا يكون غريباً، وأنا مقبل على قراءة أعمال محمد بدر حمدان (اللاذقية 1960)، لكنه شعور غير عادي، شعور بأنني أمام شاعر أولاً ثم يأتي الفنان لاحقاً، أو أن كل فنان هو شاعر بالضرورة تسيطر عليه الخيال بتكويناته وتصويراته ونبضاته قبل أن يمد يده إلى ريشه، والعكس صحيح أيضاً فكل شاعر هو فنان بكل تأكيد تسبقه خيال ينطح السحاب ويفتته حتى يمطر، شعور بأنني أمام دواوين شعرية تنبض باللون والخط، هي كذلك فعلاً، فكل عمل هو قصيدة يمكن قراءته شعرياً، وكأنه يذكرنا بتلك المقولة الشائعة للفيلسوف والمؤرخ اليوناني بلوتارخ أو بلوتارخس : "الرسم شعر صامت، والشعر رسم متكلم"، وقد يكون سبب ذلك عمله الطويل مع دور النشر والمطبوعات الثقافية، ونشر تلك الأعمال كلوحات توضيحية ترافق النص، الأدبية منها على نحو خاص، والشعرية على نحو أخص، أو هي قريبة من الماتيفات التي تصلح لكل عمل إبداعي، تضيف عليه إبداعاً آخر، وتزيده جمالاً وتقربه من المتلقي حتى يسكن في قلبه، فأنا أمام تجربة لم يسبق لي الوقوع فيها، تنتظرك اللوحة وقد تاهت نصها النثري المرافق، عليك أن توجدها، عليك أن تكتبها فالعلاقة بينها وبين المفقود منها مبنية على الحركة القائمة بينهما بمستوياتها المختلفة، مدركاً في عدم تغليب طرف على آخر، قراءتي هنا في هذه المرة تدفعني إلى إستعارة عيون كثيرة تعينني في إلتقاط الطرفين معاً، بل الأطراف جميعاً دون أن ندع شيئاً ينفلت من شذرات مسعانا، حقاً لقد أوحت لي لوحاته بأنها قصائد شعرية تحقق جمالياتها بكل إيقاعاتها، فهي محكومة بالموسيقا وبسبر مقاماتها، وبصور غير مألوفة، فحراكه المعماري ينتقل بمركز ثقله من خطوط إتصاله بالشعرية وما فيها من تجاوزات للمصادفة، متباينة في غالبية المواقف، إن في مسألة إستعادته لتفاصيل مؤثرة بها تحتفي ذاكرته وخصوبتها، أو القبض على اللحظات الهاربة وتوجيه الأضواء الكاشفة عليها، ويصبح حدث المواجهة عنده متقداً، إمتثالاً لدائرة الحلم حين يبلغ الرحاب، أو تسليماً للتوسيع شعرياً وكأنه يستمد بوصلته من هول الحياة لا محاكاة الموجود بل إعادة إنتاجه وفق طريقته هو، هنا هل حقاً يحق لنا أن نقول بأن اللوحة الفنية ضرب من الشعر، كما نقول بأن الشعر لوحة فنية، هناك ما يسمو على العقل فلا يحتاج إلى تعليل بقدر حاجته إلى الأسئلة ورميها في العمل ذاته، قد تنهض الأجوبة فيها، ولكن ما أعرفه أن حمدان يكاد يلزم متلقيه بأجنحة لا حدود بتحليقها، فينجز عمله وما علينا كمتلقين إلا أن نكتب فيها أشعاراً وقصائد، وهذه تسجل لحمدان بإمتياز.

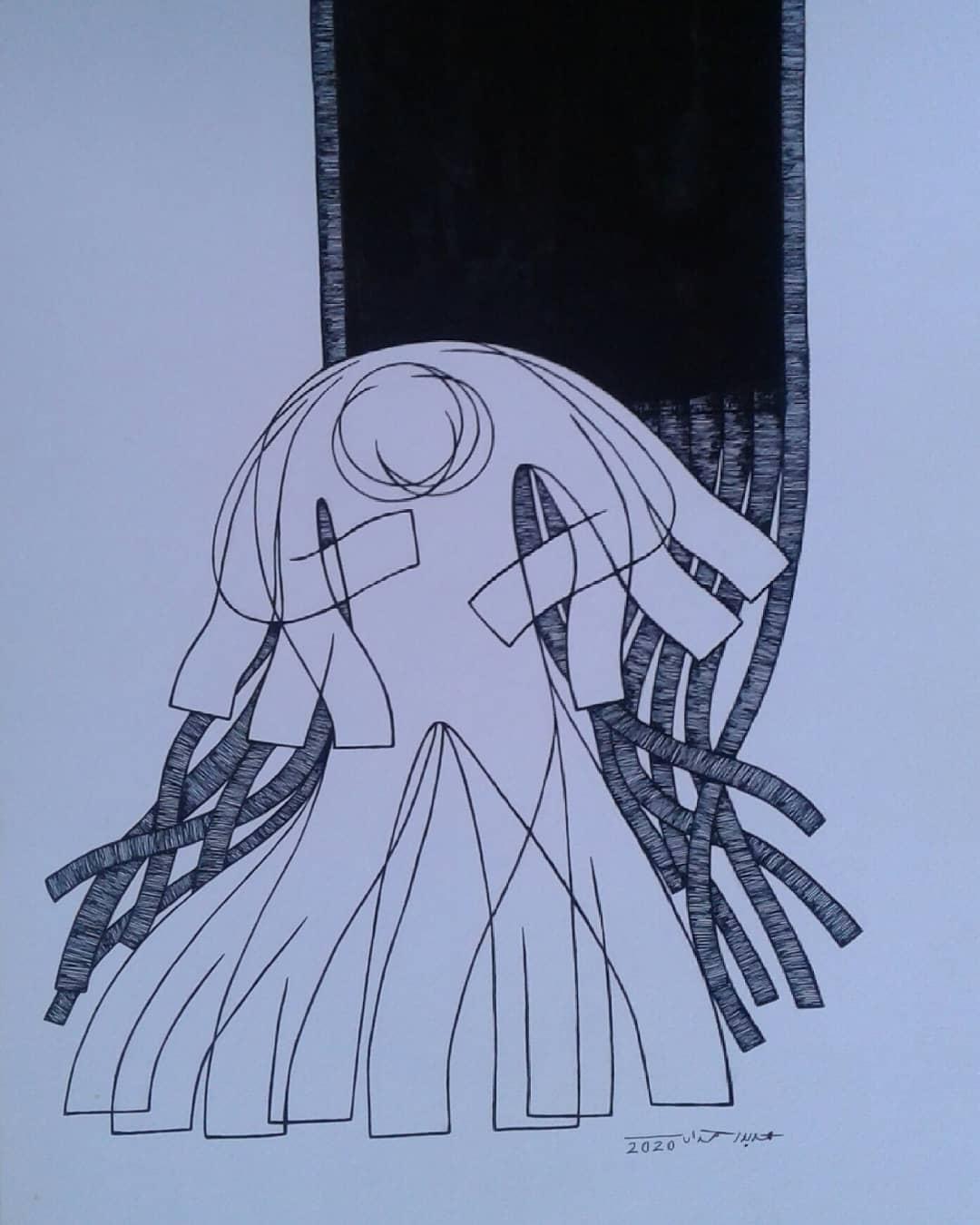

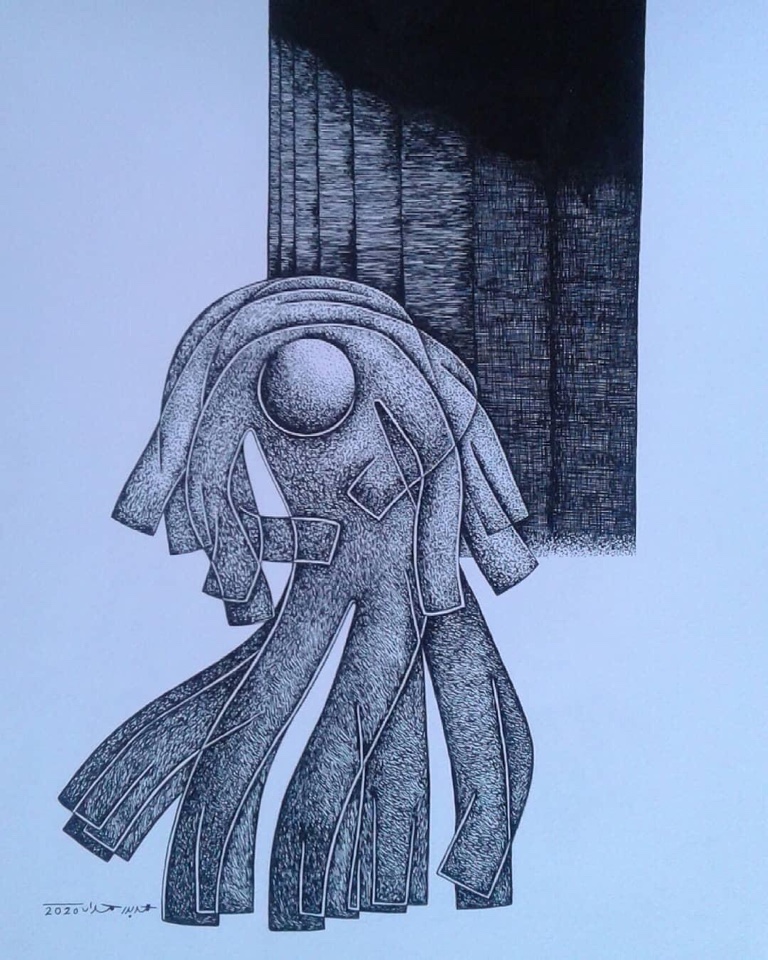

محمد بدر حمدان يحمل إرثاً طويلاً في فن حفر الغرافيك، ويكاد يختص في ذلك وهذا بدوره مده بنشاط إبداعي جعلت مهمته غير بسيطة وليست عادية، فالأمر يحتاج إلى النفاذ إلى ما يقبع في صميم المشهد وإخراج لآلئه والإرتقاء بها إلى تلك الذرى التي تستدعي التكثيف الدلالي ودفعه إلى ذروته، بل إلى تلك الذرى ليتوسع في رسم المشهد من الداخل بعمليات إسناد متتالية، وجعل الإيحاء مستتراً بالإستمرارية، ومن الخارج وما يبتنيه من علاقات لأنماطها العليا، وبكيفيات توظيفه لرموز ترتقي بمشهده وما يحمل ماهيته من موضوعات ومدارات وتحولات تغني بدورها دائرة خلقه وتجعلها تدور لا على نفسها، بل على ما يتربص بها من رموز وتلاوينها، من صور طافحة بالدلالات، تومىء في اللحظة ذاتها بحشود غزيرة من المدركات في علاقاتها النصية التي تسمح لها بإنتاج رغبة غير متعارفة عليها، هي في قرار حمدان أشبه بصوت النغم، أو بالموسيقا وهي تنثال في شكل إشارات إستفهام تكاد لا تنتهي، وثمة من يلاحظ أن ما يتيحه من قيم جمالية من خلال خلقه لمشاهده البصرية التي تغدو مفجرات إبداعية خاضعة لتلك الحساسيات والرهافات الجمالية اللافتة في مدرجات الأبيض والأسود، وعلى نحو أخص حين يقارب جملة الجماليات التي لا تزال تحققها تلك المشاهد في مسارها الخاضع لنطاق آخر من الإشكالات المحتملة تجدر أن يلتفت إليها، هي تفاصيل يلتقطها حمدان متسائلاً إن كانت تتطابق فيها زمن الإلتقاط مع زمن السرد، ولعله مما يمتلك دلالته في هذا الخصوص أنه يتوج دائماً لإنطلاقة موجاته الجديدة، متأملاً فيها، فالكشف متاح وإن تدريجياً، وبإضاءات منه يعمق فهمنا لطبائعها بترقب وإنتظار، والمغزى عميق ومهم، ينطلق بها في تداعيات مؤثرة تمنح سرده حيوية وقيماً تعبيرية وجمالية تنمو بالإتجاه الذي خطط لها حمدان، ويحافظ في مشهده على التوليفة الخاصة به والقائمة في صلب عملية وعيه ولاوعيه بوصفها رصد لتجربته في مستوياتها المختلفة، مؤكداً تصعيدها حتى لا تفقد بهجة حلمها وحياتها، فحقول الاحتضار دائماً تكون قريبة.

محمد بدر حمدان ينتشل نفسه من مسايرة الواقع ويبتني رموزه الحاضنة لشعريته، والتي أمنت بقاءه وضمنت إستمراره ومقدرته على الفعل في متلقيه، قد لا يكفيه أنه يحوله إلى شاعر أو إلى كاتب أو إلى عاشق على أقل تقدير، فالفنان الذي يشغل متلقيه إلى هذا الحد ويمضي به وبقراءته إلى عالم الإبداع، فلا يتركه أن يبقى متلقياً فقط، بل يجعله مشاركاً في إنجاز اللوحة بنص مواز يخص المتلقي، هذا الإرجاع وهذا التأثير لا يمكن أن يخلقه إلا من كان فناناً حقيقياً قادراً أن ينتشل الواقع من خرابه لحظة إنفتاحه على الحضور المستتر في صميم الخطاب المعاصر، والراجح أن كيفية تعامل حمدان مع تلك اللحظات وتلك الرموز التي استقدمها من حكايا الأولين، ومن التاريخ وأبجديته، هي التي جعلت عملية تلقي نصه كنص معاصر كما لو أنها لا تدرك أحياناً كثيرة، فنصه يتحرك في رحاب بعيدة ليس من السهل علينا كمتلقين أن تطالها مداركنا، فهي مأخوذة بأسئلة الشعر، ومسكونة بفكرة المغايرة، فيستشرف الممكن والمحتمل لا لزعزعة الأساسات التي ينهض عليها دروب الممكنات، ولا ليجتث محنة تلك الأسئلة ويرمى بها خارجاً، بل للإرتقاء إلى مستوى الشروع بالخروج والإبتداء، ولإنجاز تغييرات في بنية العمل الفني وما أحدثه من تصدعات في بنية الوعي الجمالي، فيشد الذات ويتمسك بها، ومنها يستلهم ذلك الأثر الذي يقتفيه.

محمد بدر حمدان الفنان هو ذاته محمد بدر حمدان الإنسان، ومن القلائل الذين يهدون تلك الجسور بينهما، فهو لا يكاد ينفصل عن لوحته، ولا لوحته بقادرة أن تبتعد عنه، كل منهما يعيش في الآخر في حالة من الهيام التام، حتى أنه قالها كثيراً "لوحتي تمثلني شخصياً وتنطق عني دائماً وتحمل قسطاً من همومي، وهي أيضاً رسالتي المفتوحة إلى الإنسانية وتشاركني إنفعالاتي وهمومي في درب إهتمامي بالثقافة البشرية والإنسان"، فهذا الإنصهار بينهما إذا جاز لنا أن نقول ذلك لا نجدها إلا عند الفنان الحقيقي الذي يتنفس عمله الفني، وعمله الفني يتنفس به، كل منهما موغل في الآخر بطريقة لائذة بالصمت ويواصل فعله بمتلقيه،حتى يتلقفه ويلون رؤياه بالجمال الذي ينبض فيه.