رستم أغالا يبحث عن ظله المطعون وأفقه المفقود

تذكرت مقولة الكاتب الألماني رودولف أرنهايم ( 1904-2007 ) :"من دون إزدهار التعبير البصري لا تستطيع أي ثقافة أن تنشط على نحو إبداعي" وأنا مقبل على قراءة تجربة الفنان التشكيلي رستم أغالا (كويا، كردستان العراق - 1968) لما لها من فعل كبير في المشاركة في خلق ذلك الإزدهار الذي يشير إليه أرنهايم، فهو إنضم بقوة إلى ذلك النهر الملون والذي ينبع من المدينة التي أنجبته ويجري نحو الإنسان في جهاته العشرة، فهو ومجموعة كبيرة نعجز على حصرها من أبناء هذه المدينة أقصد مدينة السليمانية في كردستان العراق التي تكاد يكون التشكيل بأنواعه عنواناً لها، يكرسون بأعمارهم وتاريخهم، بأعمالهم وبكل طاقاتهم كي يولد هذا الإزدهار وتبقى شجرته باسقة، شامخة، مثمرة على إمتداد التاريخ، ولهذا فجلّ نشاطاتهم البحثية منها، والفنية تصب في ذلك النهر الذي سيسقي تلك الشجرة كي تبقى الفكرة الجوهرية ولودة على مر العصور، وإستجابة لها وللإهتمام بها كانت الطموحات الكبيرة والمتكررة لدى أصحابها، أصحاب الجماليات التجريبية التي تتحرك في طريقها الصاعد حتى تصل إلى النوعي والخاص من الظواهر الجمالية، فهم يؤكدون أن الخبرة الحسية هي الحاجة الأهم للوصول إلى ذلك الإزدهار في التعبير البصري والتي ستعكس شعور المكان وفق إدراك هارموني تكون المتعة الداخلية حالة يمكن تحليلها بتلك الإحساسات السارة التي تتواجد في خبراتهم الكثيرة وكأنها وجبة شهية، الأمر يساق على الموسيقا كما على الفن التشكيلي من خلال أكثر من منحى.

لا يمكننا كمتلقين أن نركز عند رؤيتنا لأعمال رستم أغالا على العلاقات القائمة بين العناصر البصرية فيها فقط، بل لا بد أن نركز على تلك الموضوعات الفردية أو المنفصلة داخلها، وهذا يسجل له وهي التي ستوصلنا إلى ما ستوحي به تلك الأعمال، أو ما ستقدمها من مثيرات جمالية بعيدة عن التكرار، بعيدة عن كل ما يمكن أن يساعد في خلق الملل أحد أهم الأعداء التي قد تلد في وقت ما بين المتلقي والعمل الذي أمامه، فالعين التي تم تدريبها على البحث عن الخصائص الجمالية للتكوينات الفنية لا يمكن إلا أن تتذوقها بصرياً، وبالتالي لا يمكن أن تتقبل ذلك التكرار وذلك الملل، وإذا جاز لنا أن نقوم بتنظيم الحالات وعناصرها، بما في ذلك المكتفية بذاتها وفق مساراتها المتعددة لا بد لنا أن نتقبل تقابلاتها وإن كانت تخلق توترات عدة في بنيتها، وهذه النتيجة الخاصة التي هي أشبه بتقييم ما يحدث أمامنا، وما تقع عليه أعيننا هي عملية معرفية قادرة أن تحدد كل الإستجابات الإنفعالية التي قد تحدث أثناء المشاهدة أو بعدها، حتى لو كان هذا العمل الفني هو مجرد محاكاة للطبيعة أو للإنسان وحياته، أو تعبيراً عن إنفعالات الفنان، فالتصورات العامة تلك لا يستبعد أحدها الآخر، بل توجد معاً في كل عمل فني، وهناك قدر من المحاكاة مع قدر من الإنفعال يجسده الفنان حتى يخرج بشكل من الأشكال التي تعبر عن وجهة نظره المعرفية والإجتماعية والسياسية .

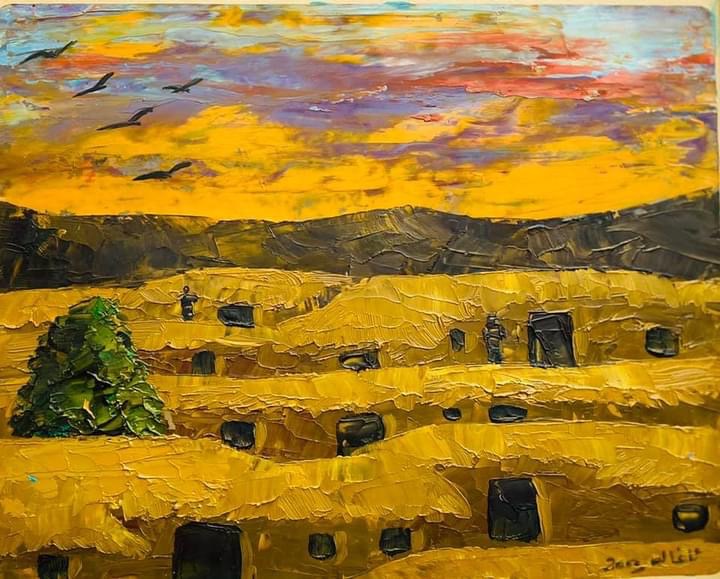

لم يكن سهلاً علينا ونحن نذهب في عوالم أغالا، تلك العوالم التي تتطلب جواز سفر خاص، خاص بنا، وبلون خاص، لنتمكن من عبور الستائر اللونية، وندفع ذواتنا بحواسها العشرة حتى نتمكن من سماع قصتها، القصة الطويلة جداً، والتي تروى من غابر الأزمان ولما تنته، القصة التي تحكي قصة شعب، قصة حياة تحمل مخزوناً من الوجع الموزع بين الأمكنة والإنسان، قصة تتحدث عن حالاتها الصعبة فالأمور لا تجري على هواها، فيها دائما ما يفاجئنا من تداعيات وهواجس مبعثرة، من كآبة الزمن والأسئلة التي تطرحها، من إختباء الأحلام بين حقول الروح وسطوح البيوت الطينية وكأنها بضاعة مهربة لا يمكن التصريح عنها، قصة منحوتة في الشمس مضت سنين طويلة وهي تحاول خياطة ثيابها الممزقة والأغطية التي تريد التدثر بها وهي تبحث عن الله ليسمع أنينها الكبير في هذا الفراغ القاتل، قصة تهبنا زهوراً ذبلت، وأشجاراً قطعت، وأنهاراً جفت ينابيعها كجفاف روحنا ونحن نبحث عن ظلنا المطعون، وعن آفاقنا المفقودة، هرباً من خوفنا ليوم يأتي ويطالبنا أن نغادر المكان، لا تكفينا الغربة حينها ونحن نحمل الحديقة ورائحة التراب الممددة فينا وزر إخفاقاتنا، لا خشية من رسائل تلاحقنا، بل حباً بتفاصيل الأشياء وهي مشبعة بالضوء والتعب.

يكشف لنا رستم أغالا الفن كظاهرة يصعب تعريفها حقاً، يكشف جوانب جمالية بمعناها الإرتقائي الذي يحدث عبر مراحل متتابعة، الإدراك أولها، فالفنان بداية لا يجب أن يكون منهمكاً إلا في نشاطه الفني وعلى نحو مباشر، فعليه أن يعرف ويدرك عالم أشيائه وموضوعاتها، ويكرس معظم طاقاته لإستكشاف عالمه البصري الذي قد يتضمن بعض التضادات التي تكون نتاج عمليات قهرية، أو ردود أفعال لا إرادية، كالذي قد يحصل بين الضوء والعتمة، أو بين الأبيض والأسود، ... إلخ، وليس آخرها معرفة الرموز التي ستعلو من أهمية منتجه، إن كانت على مستوى المعرفة غير المباشرة بعالم موضوعاته وشخوصها، فإدراك تلك الرموز سيسهل لنا كمتلقين وبطلاقة قراءتها، وتذوقها، وفي ذلك قدرة على إضفاء أكثر من معنى عليها، فالإيماءات التي ستلد في مرحلة الإدراك أقصد في مرحلة القراءة هي ليست إلا تمثيلات عقلية لعوالم واقعية دون أن نحتاج إلى تبرير ذلك، يكفي أن تظهر تلك المشاهد الجمالية تدريجياً وهي تتحرك في المخيلة، حتى نستطيع أن نميل كفة التذوق لناحيتنا ونحن نقف أمام أعمال تبعد نوعاً ما عن المألوف بإمكانها أن تتحول إلى معابر وقنوات تتسلل إلى أرواح متلقيه والعكس صحيح أيضاً، نعم نحن نقف أمام أعمال غير عادية، أعمال تنشد الإحاطة بكل الأسئلة التي تفوح منها الوجع إلى حد الفاجعة، فكان لاب أن نتأثر بها، ونعيد قراءتها مرات ومرات، وفي كل مرة تمضي بنا إلى الحضور وفق نسق مختلف ومغاير.

من أكثر الثيمات التي لفتت أنظارها في تجربته، هي تلك الثمة التي نطلق عليها العين الزرقاء، أو العين الزجاجية، أو الخرزة الزرقاء وهي تميمة معروفة في الوسط الشعبي لرد الحسد وجلب الحظ، ويعتقد أنها تجلب البركة والطاقة الإيجابية وتبعد الطاقة السلبية، هي تميمة تكاد يكون حضورها مشتركة لدى أكثر الشعوب، فهي كانت منشرة منذ حضارة المصريين والصينيين والإغريق، ويوجد منها الكثير بين نقوشهم وآثارهم، وهي إلى الآن تماد تزين الكثير من أسقف الكنائس وزخارف المساجد، وأبواب المنازل، ويقال أنها أول ما ظهرت كانت في منطقة تل براك التابعة لمحافظة الحسكة السورية، كان اكتشافها في سنة 3300 ق.م ضمن التماثيل المكتشفة فيها ذات العيون الكبيرة، المنحوتة والمصنوعة من حجر الألباستر، سقت هذه اللمحة عن العين الزرقاء حتى أقرب المتلقي جيداً من الثيمة التي إلتجأ إليها أغالا، دون أن ينشغل بها، بل يغذي قراءته بمقولات يتلقفها من تلك التجربة حتى يسهل له كيفية إستكشافها من جديد، فهي ثيمة لا تشيح بوجها، وتمسك يده وبنبرة طافحة بالإدانة والفضح يعمد إلى الإهتمام بها فيحاكي القديم ليسهم في النهوض بجديده، فالفكرة هنا تفضح ذواتنا وتكشف تاريخية تصوراتنا لينتج وبإلحاح أن الخلل ليس في الإبداع بل بالذات الطافحة بالحزن واللاحياة.

ولا بد أن نشير أخيراً بأن رستم أغالا يدير متحف أغالا في مدينة السليمانية في كردستان العراق، ولها أهميتها وأثرها في تنشيط الدورة الدموية للحركة الفنية على نحو خاص والحركة الإبداعية على نحو عام.