أحمد العوض بين دهشة الفرح الأول ودهشة الحزن الأخير

أحزنتني جداً، وأوجعتني الطريقة التي رحل بها الفنان أحمد العوض، كان ذلك في 23-3-2014، حيث كان يسكن في حي الدويلعة بدمشق حين تعرض لنزيف بالدماغ، تم إسعافه إلى مشفى المجتهد، لكن لم يجد من يسعفه أو يقدم له يد الرحمة والعلاج، بقي ثلاثة أيام في قسم الإسعاف والإهمال يلفه من كل جانب، لا رعاية طبية، ولا عناية إنسانية، هو إنموذج من الضحايا وما أكثرهم الذين يقدمون كل شيء، يقدمون عرقهم ودمهم وأقلامهم وألوانهم وريشهم كي يبقى الكائن الذي ينبضون بينهم إنساناً، لكن لا صوت يسمع، ولا جرح يلتئم، فالمهزلة كبيرة، والمخرجون بارعون في تقديمها، نعم أوجعني هذه الطريقة في قبض الأرواح وو دفنها في الريح، المكان الذي لا يحترم فيه الإنسان لا يستحق العيش فيه، فكيف إذا كان هذا الإنسان فناناً بكامل أحاسيسه ونقائه، وتفانيه، هي مرٓة هذه الحياة التي باتت تنهش من قبل أبنائها الإنسان، الإنسان الذي يعتبر كما قيل عنه مراراً وتكراراً بأنه من أقذر الحيوانات وأكثرها وحوشة، نعم الإنسان وحش كبير، فمن أجل تحقيق غايات معينة، صغيرة وخاصة وتافهة مثله مستعد أن يعلن الحرب العالمية الثالثة على كل شيء، نعم الإنسان كائن غير صالح وغير جدير بهذه الحياة والعيش فيها، ولا بهذه الأرض والدبيب عليها، الإنسان كائن خرافي يحمل في داخله كل نفايات الأرض وموبقاتها، فكل الرسل وكل الرسائل، كل الفلاسفة وكل المفكرين، كل الأدباء وكل الفنانين، كل الآلهة وكل الكهان لم تستطع ترويضه ولجمه، فوحشيته تفوق كل ذلك، فما أتعسنا ونحن ننتمي إلى هذا الحيوان، ربما سقت كل ذلك كرد فعل على الموت المفجع للفنان العوض واللاإنسانية في ذلك، وربما من هول ما أصابنا حتى بتنا جميعاً غرباء ومشردين ونازحين حتى من ذاكرتنا وأنفسنا، كأنه كتب علينا كي لا نكون، ولا يكون ما يليق بنا وبكرتنا الأرضية وبحياتنا، نفرش أرصفة الآخرين ونقتات منها بردنا ونقتات فتاتنا من حاوياتهم، فيا لبؤسنا وشقائنا، ويا لتعاستنا التي باتت جديرة بالدخول إلى الغينيس كأرقام قياسية بها، يا لهول العاصفة التي جرفتنا إلى البعيد، البعيد البعيد لتبتلعنا .

أحمد العوض ابن مدينة الحسكة، ولد فيها، كان ذلك في عام 1960، شرب من خابورها دون يرتوي منه، وزرع في شوارعها وفي قلوب ناسها ذاكرة تسرد ألوانه وحكايتها دون أن تنتهي، خطا بإتجاه الرسم وهو صغير لم يتجاوز العاشرة من عمره، كانت تهويه ألوان المساحات الشاسعة لحلم بعيد المنال، وتغريه صفحات وجوه والديه، وأخوته، وكل محبيه من حوله وملامحها وكأنها من دفتر تعبير خطه طالب عاشق ومجتهد، لا يحمل في قلبه وريشه إلا الحب، الحب الذي منحه حائزاً نحو الإبداع والرسم، الحب الذي أيقظ طاقاته وقدراته كي يصبح شخصاً مميزاً، إنساناً ذا موهبة يصنع ويخط سلالم الصعود إلى حلمه، الحلم الذي يجوب في السموات وتنتظره كي يقبض على جزيئاته كبداية لتحقيق شيىء ما، فهو العالم والعارف بأن الحياة دون أحلام صحراء قاحلة، بل جحيم لا يطاق، فبدأ العوض يبحث عن كل ما يقربه من أحلامه وجرها أو الصعود إليها، فتوجه إلى ما يثري هذا الطريق ثراء عظيماً، ويغنيه غنى لا يتألم على القيم، توجه بمودة قديمة، نقية، إلى قصره المنيب، إلى بابه المرصود ليخرج أكياسه الكبيرة والكثيرة المليئة بالنفيس، بألوان وأفكار وريش، والدهشة تعلو وتهفهف من خلف ستائر الروح، توجه إلى ما يجلها وتجله هي، يبتاعها ويرفع بها قوامه وقلبه ومشاعره ويمضي في الطريق، لا كغريب، بل كعاشق يعرف تماماً أن حبيبته تنتظره قبل نهاية ذات الطريق.

كل شيء بما في ذلك اللوحة الأخيرة، أو اللوحة غير المكتملة التي تركها لنا، لإبنته من بعده، لمتلقيه أن يكملها بالطريقة التي يشاء بها، اللوحة التي تجتاحنا بأوسع نظراتها، وكأنها بمهارتها ترغب في السيطرة علينا والتحكم بنا لنقول ما لم يقله راحلنا العوض، وكأنه يترك لنا النهايات مفتوحة وبأن الفن رسالته خالدة لا تنتهي، حتى لو مضى الفنان إلى سبيله، فأعماله تبقى طالما هناك من يتأملها، ويقرأها، ويؤرخها، ويفك شيفراتها حتى تعكس كل الافتراضات للسياقات التي ولدتها والتي ستولدها، أقول كل شيء بما في ذلك اللوحة غير المكتملة، تحدد لحظاته ودورها في فهم الأشياء التي كانت تواجهه، والتي تعكس بالضرورة تلك المعرفة الجديدة التي توصل إليها كجزء من سياقات أخرى كانت تدفعه ليخوض بها مواجهة كل ما يعيقه في فهم الواقع، وكل ما يمنعه من رؤية حقيقة الأشياء على الرغم مما قد ينكشف عن ذلك، أقصد عن تلك المواجهة وذلك الاعتراض إخفاق ما، كالتعشيق الزائف بين نطاقات الحياة المختلفة، فالعوض يميز وبحساسية عالية بين مفاتيح الحاجات الحقيقية والحاجات الزائفة في ظروفه آنذاك، والتي هي ظروفنا الآن وعلى نحو أعمق، ويعرف تماماً ماهية تلك الحاجات الدقيقة والذي تبدو فيه إمكانية التغيير أضعف ما تكون، والتي لها الأثر الدافع بإتجاه السواد والتي يرفضها العوض بإبداء حساسية عالية وواضحة تجاه ذلك وتجاه كل ما تنطوي عليه الافتراضات السائدة ذاتها، ويدرك بوعيه الذاتي أن قبول ذلك ما هو إلا تكرار لسواه وهذا ما يرفضه تماماً، ويمكن له أن يلقي الضوء أو بعضه إلى الذات الملهمة التي تحيله على نحو دائم إلى الحاجة الإنسانية كملاذ، وبأن الاهتمام بها هو ضرب عذب للذات برمتها.

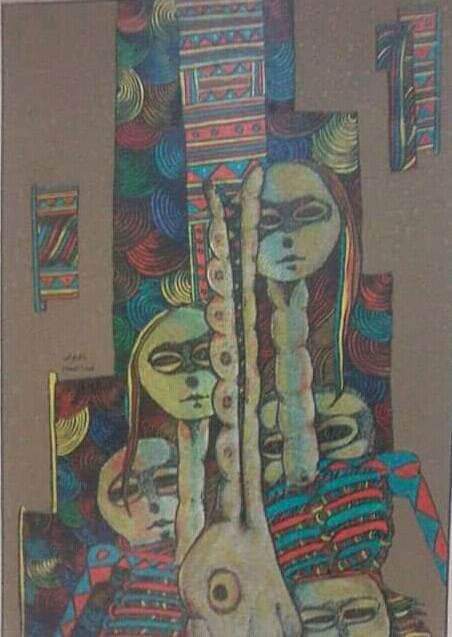

أحمد العوض رسّام يستعمل طريقة التنقيط في الرسم، وهي طريقة تعتمد على فصل الألوان وتقسيمها إلى نقط صغيرة، أو هي طريقة أو "أسلوب فني يعتمد على وضع الألوان على سطح اللوحة على شكل نقاط صغيرة جنباً إلى جنب" وهي طريقة ليست جديدة، اشتغل بها وعليها رسامون معروفون كجورج سورات ( 1859-1891) والذي يعتبر الأب الروحي للتقنية التنقيطية، وتشارلز انغراند (1854-1926) وفان كوخ (1853-1890)، وآخرين، ومن الفنانين المعاصرين الذين استخدموا الرسم بالتنقيط نذكر البريطاني نورمان بلامر (1924-1999)، والأمريكي دان كريستين (1942-2007)، والأمريكية جوان ميتشيل (1925-1992)، الكندي رودني غراهام (1949-2022)، وآخرين، أما من عالمنا المنكوب بثروته وفقره، وعلى أمره وكل قيمه فنذكر المغربي عبدالعزيز العباسي، والعراقي عزيز الحسك، والفلسطيني شهاب قواسمي، والمصرية حنان النحراوي، والإماراتية أمل الغصين، والسعوديين أحمد السلامة، وزينب أبو فارع، والأردني أحمد اصبيح، والسوري أحمد العوض الذي نحن في محرابه وعنه نتلو قراءتنا هذه، والقائمة طويلة بطول الزمان والمكان، وقد يكون من المفيد أن نذكر أشهر اللوحات التنقيطية التي عرفناها، كلوحة بعد ظهر يوم الأحد في جزيرة لاغراند جات لجورج سورات، ولوحة شجرة الصنوبر في سان تروبيه لبول سينياك (1863-1935)، وبوتريه ذاتي لفان كوخ، ولوحة الشاطىء في سان كلير (1856-1910)، ولوحة رجل وامرأة في الطريق لتشارلز أنغراند، ومشهد طبيعي شتوي لألبرت دوبويس (1846-1890)....إلخ، فأحمد العوض وبالاعتماد على هذا الأسلوب يأخذ منحى من التبسيط الذي يفيد موضوعاته، وبه يعيد تحديد طبيعتها وطبيعة مخلوقاته، معلناً أن الواقع غير ثابت، وإن كانت الحالات لا تكاد تلبث من فرط الواقع أن تبرز إلى الوجود بالتدريج، معلناً أن أي عنصر لا يحل محل أي عنصر آخر مهما غدا هذا الواقع محاكاة لسياق حقبة ما منه، وفي قراءتنا الأولى لأعماله أحالتنا عبر دهشة الفرح الأول إلى تثبيت الجهة والمكان، إلى دفء بيته وأمانه واستقراره، إلى حدوده الحسية، فكيف لا يحافظ على روحه، وسحرها وعنفوانها، التي هي بالتالي روح المكان الذي يحكي حقيقة ألوانه وسردها، فهو يولي عناية خاصة بعمليات الإنشطار، إنشطار الوجوه ومتنها، إنشطار الإنسان وعدم قدرته على تجاوز محنه بحثاً عن الإنسجام وعتباته، وكأنه في محفل عام يعيد فيه إنتاجه مقروناً بحضوره ومداراته.

وفي الختام أحب أن أشير بأن أحمد العوض قدم العديد من المعارض الفردية، وله مشاركاته في معارض جماعية كثيرة، في أكثر المحافظات السورية، في كل من الحسكة والرقة وحمص ودمشق وحلب وطرطوس واللاذقية ..إلخ، وكان له دوره في إقامة فرع لنقابة الفنانين التشكيليين في الحسكة.