شيرين ملا دوائرها عاصمة لإختزال الوجود

أن تفكر بدراسة الفن في إيطاليا، فهذا بحد ذاته تحدٍّ كبير مع الذات والثقة بقدراتها، وهذا ما فعلته الفنانة التشكيلية شيرين ملا، فما أن تخرّجت من جامعة دمشق/ كلية الفنون الجميلة في العام 1983 حتى بدأ طموحها بالنمو، فلم يتوقف هذا الطموح هنا، فما تحمله في دواخلها يدعوها إلى البحث والدراسة دون سكون، فكانت محطتها مع الدكتوراه في كلية الفنون الجميلة في كرارا بإيطاليا عام 2006، وفي اختصاص دقيق وجديد/ الرسم بالمينا/، وهذا عنوان أطروحتها للدكتوراه أو المينا على النحاس كما هو دارج في الوسط الفني. وقد استطاعت أن تحرز لنفسها حيزاً جميلاً من المشهد التشكيلي الإيطالي حتى إنها في عام 1996 نالت الجائزة الإبداعية الأولى في الفن التشكيلي في إيطاليا كأحد الجوائز المهمة هناك.

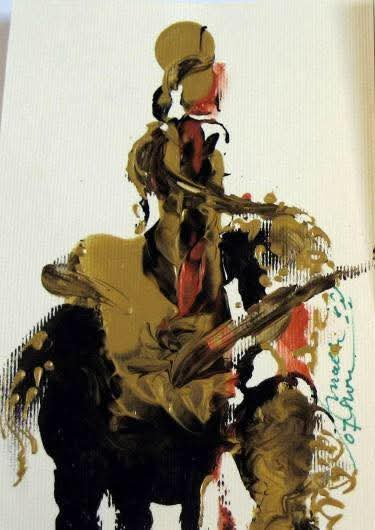

ورغم تخصصها بالمينا على النحاس، إلا أنها اشتغلت على القماش أيضاً وأبدعت فيه، وعلى نحو أخص مقارباتها للدراويش كأحد المواضيع الاجتماعية المهمة في الوسط الذي وُلِدت ودرست وكبرت فيه (دمشق). فشيرين، عبر انحيازها للمكان الذي جُبلت به ـ وأقصد دمشق ـ تعيدنا بالذاكرة إلى غلبة التفاصيل بوصفها تجليات تُفسَّر لا كوثيقة تاريخية أو اجتماعية، بل كرؤيا تُضاء بجهدها وبغلبة صوتها، دون أن تفشل في جرّ المتلقي بمصداقية حالتها ومدى تأثير ذلك في عملية البناء الجمالي لمنتجها.

فبين تفاعلها بواقعيتها وفعاليتها، وضمن إضافاتها، تمنح نتاجاتها قراءات فنية جمالية على ضوء ما تطرحه من جدل بين حراك فكرها وجهدها الرؤيوي كجزء من علاقتها بإجرائية التحديد للجانب الوصفي، لا الحصري، كجانب مفيد لعملها. وهنا نتحدث عن مختلف مناطق السعي للوصول إلى عملية ترتيب المكانات وفق مصداقية الحدس كعمود فقري قائم على الخيال، ووفق معايير تجعل من عملها اختزالاً لنصوص مشهدية لا كوثيقة تاريخية لحقيقة اجتماعية. وهذا يساعدها في الإسهاب في عرض شخوصها/ كائناتها من أكثر من جهة، كما يعطي لفضاءاتها وجوداً يراهن على ثِقل في الجانب الجمالي ضمن تكوّنات تعيد لإدراكها روحاً بها تستعيد آفاقها الاحتمالية، وهذا ما يتيح لها الدخول إلى سموات لم تطأها تحوّلاتها بعد.

شيرين ملا لا تتردد في الولوج إلى عالم الدراويش، وكأنها تدخل في تكوين جمالي جديد، وتوظف هذا الدخول في السياق الجديد الذي سوف تنشغل عليه بلحظات مصيرية، وكأنها تطلق تداعياتها في زمن محشو بكل الفصول، وتحرس على الإمساك بتلك اللحظات التي تنزلق كثيراً بين حالات العشق والذوبان فيه، لتجعل العمل الفني رؤية ورؤيا للاستبصار العميق للوجود. وهذا مظهر شاق تقطفه من رحم تلك الدوائر الأسطورية التي تلتف حولها من استعراضات شخوصها بلغة تنبئ بازدحام افتراضي في سمواتهم دون أي تحديد في معالمها، والنتيجة حوز إعجابها أولاً ثم إعجاب متلقيها ثانياً، مع محبة تتجاوز المألوف، بل قد يتراءى لهما طيف الآلهة وهو يعيد الزمن إلى دوائره كعاصمة لاختزال الوجود.

فهي تعتمد بالدرجة الأولى على حضور الحضور أو اللاغياب في مجمل محطاتها الكبرى منها والصغرى، مع إمكان تحديد العلاقة المعرفية بينها وبين أعمالها أولاً، وبين أعمالها ومتلقّيها ثانياً. وهذا ما ينهض خطابها التشكيلي برائحة نشمّ صوتها في مجمل فضاءاتها، فهي تطلق العنان لزمن الخطاب حتى تُكمِل الحكاية، على الأقل بالنسبة إليها.