أفلام مصرية كاشفة للظواهر الاجتماعية

من يريد أن يعرف شخصا أو مجتمعا، فعليه أن يتعرف على ثقافة ذلك الشخص وبيئته، وثقافة ذلك الشعب أو المخزون الثقافي لهذا المجتمع أو ذاك. وأفضل ما قد يتطلع إليه الشخص لكي يعرف أو يتفهم، أو يستوعب، إن أراد، ثقافة الآخرين هو أن يكتشف فن ذلك الشعب ويتأمل فيه؛ فالفن بشكل عام بما يتضمنه من أفلام، ومسلسلات، ومسرحيات، وموسيقى، وغناء، ونحت، ورسم، وتصوير، وأدب.. أو أي عمل إبداعي أيا كان شكله وطبيعته يعكس واقع وثقافة تلك الأمة وهويتها؛ فالفن جامع وشامل لكافة طبقات المجتمع ويحتوي إبداعاتهم، فهو لغتهم النابضة الحية، وهو الوعاء الثقافي لهذا المجتمع أو ذاك الشعب.

انطلاقا من هذه الرؤية جاء كتاب د.كمال محمود الإخناوي "الثقافة المصرية في الأفلام السينمائية" الصادر عن دار صفصافة مستعرضا كيف كانت السينما المصرية هي المرآة التي تعكس صورة المتغيرات الثقافية للمجتمع، وكيف كانت بمثابة البوتقة التي تنصهر فيها ثقافة المجتمع؟ ومحاولا بسط، ورصد، وتحليل أهم ملامح المتغيرات الثقافية المصرية في عدة ظواهر اجتماعية سواء سياسية، أو دينية، أو اجماعية.. إلخ من خلال مقارنتها في كثير من الأفلام التي أظهرت تلك الظواهر وتركت أثرا واضحا في حياتنا.

من خلال تلك المقاربة ومن خلال المقارنة بين فترات زمنية متقاربة آخذة في التباعد الزمني، حاول الإخناوي أن يقارن مقارنة موضوعية ومحورية لتلك الظواهر الثقافية التي أثرت، ولا تزال تؤثر، في حياتنا بطريقة أو بأخرى.

من الأفضل أن نركز على سمات التعايش المشترك ونعرف ونتعايش سلميا مع الآخر ونساعده على الاندماج بدلا من الإقصاء المتعمد الذي لن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان المجتمعي

رأى الإخناوي أن أي عمل إبداعي هو نبض النهضة الثقافية التي تحملها مجموعة من الناس في مجتمعهم المحلي والقومي معبرين فيها عما يجول بخاطرهم وفكرهم سواء على المستوى الإدراكي أو على مستوى اللاوعي، ومن ثم ينقلوها ويورثوها ويتوارثوها من جيل لآخر؛ فهذا الفن أو ذاك هو ضمير الأمة وتتأصل فيه خصالها الدينية، والثقافية، والعلمية، والمعرفية، وغيرها من إدراكات محسوسة ومجازية. وكل هذا وذاك من فنون مختلفة يصب في الأفلام، كونها البوتقة التي تنصهر فيها كل مقومات فهم واستيعاب الثقافة. وحين نتحدث عن الثقافة المصرية، سنجد أن السينما المصرية زاخرة بتنوعات ومقومات ثقافتنا بحلوها ومرها. فالأفلام جامعة وحاوية لمعظم أو كل الفنون؛ فالأديب الكاتب كتب القصة أو الرواية، وتناولها مبدع آخر في كتابة الحوار والسيناريو، وتناقلتها أيدي مبدعين آخرين ابتداء من فريق التصوير والانتاج، ومرورا بفريق الديكور والإضاءة، والموسيقى التصويرية وغيرهم وانتهاء بالمخرج ومساعديه؛ وبالطبع كل مبدع من هؤلاء أضاف بأنامله وخياله وإدراكاته التي تشبع بها من ثقافة مصرنا ما يجعل من تلك القصة أو الرواية شاملة حاوية كاشفة وضاحة نوراة لكل عناصر العمل الأدبي، لتكتمل لوحة عظيمة معجونة بالأصالة المصرية.

وقال إذا كنا نتحدث عن الأفلام على أنها المرايا التي تعكس ثقافة المجتمع، فلابد أن نتعرف على طبيعة المرآة ووظيفتها حتى يمكن إدراك كيف تظهر لنا الأفلام معبرة عن ثقافة ووجدان المجتمع. فوظيفة المرآة الأساسية هي عكس الصورة التي أمامها، وليس كما يجب أن تكون الصورة، فالمرآة تعكس صورة الشخص سواء كان وسيما أو قبيحا، كما أنها تعكس صورة الحديقة بصرف النظر عن تنسيقها وجمالها، أي أن المرآة لا تحول صورة الشخص الرث القبيح إلى شخص مهندم وسيم لأنه يجب أن يكون وجيها أو وسيما. ولكي تعكس المرآة الصورة كما هي، يجب أن يتوفر فيها بعض الشروط - بدونها أو بدون إحداها - قد لا تعكس الصورة، أو قد لا تعكس صورة واضحة المعالم. وكلما طبقنا تلك الشروط على المرآة، كلما كانت الصورة أوضح؛ وكلما طبقنا شروط وضوح تلك الصورة على الأفلام، وجدنا الأفلام معبرة عن واقع المجتمع كما هو وليس كما يجب أن يكون.

وأضاف الإخناوي أن أول شرط أن تكون المرآة لامعة، وثاني شرط أن تكون متوجهة للصورة، وثالث شرط أن يكون هناك نور، ورابع شرط أن تكون الصورة نفسها واضحة، وخامس شرط أن يكون الشخص أو المجتمع لديه الرغبة في رؤية الصورة؛ وبدون تلك الشروط أو إحداها، فقد لا تكون الصورة واضحة ومعبرة. فإذا كانت المرآة عليها غبار ولا تلمع، فلن تعكس الصورة أصلا أو قد تعكس صورة ضبابية غير واضحة، وكذلك الحال إذا كانت المرآة نظيفة ولامعة لكنها لا ترى النور أو في اتجاه الصورة. بعبارة أخرى، إذا كانت المرآة (الأفلام) لامعة، فهذا معناه أنها تعبر عن نبض المجتمع؛ وإذا كان عليها غبار، فهذا معناه أنها لم تعكس الصورة واضحة ولن تظهر ظاهرة من الظواهر الاجتماعية بشكل واضح.

وأشار إلى أن من يتابع السينما المصرية وأفلامها على مر الزمان، يستطيع أن يعرف تاريخ ثقافتها، والظواهر الاجتماعية التي كانت موجودة في فترة ما، ويمكن مقارنة الظواهر من خلال الفترات الزمنية المختلفة، وكيف كان المصريون يفكرون وعلى أي أساس كانوا يتخذون قراراتهم. فمثلا لم تظهر لنا الأفلام القديمة أن شخصا يلبس حزاما ناسفا ليفجر ويقتل آخرين يختلفون معه في الرأي أو العقيدة، وإنما ظهر ذلك حديثا في فيلم "كباريه" وفيلم "السفارة في العمارة" وفيلم "الإرهابي"؛ فذلك يدل على توافر كل الشروط وعرضت السينما الصورة كما أفرزتها الظاهرة الاجتماعية.

وعلى الجانب الآخر يمكن ملاحظة تمسك الناس ببركة الأولياء قديما وحتى الآن في فيلم "قنديل أم هاشم" (1968) وفي فيلم "الليلة الكبيرة" (2014). ونظريا يمكن القول إن أية ظاهرة تظهر في المجتمع يجب أن نجدها في الأفلام، لكن هذا هو واقع الأفلام؟ وإذا كان هذا يحدث فعلا وعرضت السينما الظواهر الاجتماعية، أو السياسية، أو الدينية ... إلخ والمشاكل التي تواجه المجتمع، فماذا فعل مجتمعنا لتلافي المشكلة؟ هل تقوم الدنيا ولا تقعد حتى يتم حل المشكلة كما يحدث في بعض بلدان العالم المتقدم؟ هل نكتفي بدور المتفرج الذي يشاهد الظاهرة السلبية ويكتفي بعلامات تعجب أم يكون لنا دور في إحداث تغيير إيجابي؟ كم عاما مضى على مشاكل الطلاق، وكم سيدة عانت الأمرين قبل وبعد فيلم "أريد حلا" (1975) حتى ظهر قانون الخلع؟ ومع الأخذ في الاعتبار أن هذا الفيلم كانت له أيدي بيضاء في إلغاء قانون حكم الطاعة بالبوليس، هل السينما أو المرآة عكست كل ظواهر ثقافتنا؟

وأوضح "إذا لم نجد فيلما يعبر عن ظاهرة حقيقية في المجتمع، فهذا قد يشير إلى عدة احتمالات، معظمها راجع للشروط التي ذكرناها أعلاه؛ يعني إما أن المرآة لم تكن لامعة، أو أن المبدع أو الروائي أو الكاتب .. إلخ لم يكن على دراية كافية بمتغيرات المجتمع، أو أن المبدع لا يريد أن يرى الصورة، أو لم يجد النور الكافي في مناخ حرية التعبير لكي يعبر عن أي ظاهرة في المجتمع، أو أن المجتمع نفسه لم يكن واعيا أو مدركا لما يحدث في المجتمع من التعتيم الذي يعيشه المجتمع في بعض الأوقات. فكثيرا ما كان هناك دائما مشكلة بين المبدع والرقابة وعلاقتها برضاء النظام السياسي أو مؤسسات الدولة الدينية حول فكرة معينة أو قصة فيلم. وحينما يحدث هذا، فحينئذ نكون كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال اعتقادا منها أن الصياد لن يراها. فالمسئول عن الرقابة والمصنفات الفنية هو في الأول والآخر موظف حكومي وليس مستقلا في رأيه أو فكره، لأنه لو أغضب ولاة الأمور، يمكن أن يصبح في خبر كان في لمح البصر ويعزل من منصبه بجرة قلم، أو يحال للمعاش، أو يتنقل لوظيفة أخرى تجعله صفرا على الشمال.

ولفت الإخناوي إلى أنه الواضح أن معظم الأفلام – إن لم تكن كلها - التي انتقدت النظام، ظهرت بعد انتهاء ذلك النظام، أو أنها استخدمت الرمز في الإشارة للنظام وولاة الأمور. وفي بعض الأوقات كانت الرقابة تتلقى أوامرها من ولاة الأمور كما قال حسن قدري (صلاح نظمي) ممثل ولاة الأمور في فترة نكسة 1967 وما بعدها في فيلم "القطط السمان" (1978). وطبعا فيلم القطط السمان بين هذه الظاهرة بعد أن انتهى النظام الحاكم لتلك الظاهرة بعدة سنوات، لكن هناك أفلام كثيرة كانت تشير بالرمز للنظام السياسي كما نجد في فيلم "البداية" على شاكلة المعنى في بطن الشاعر".

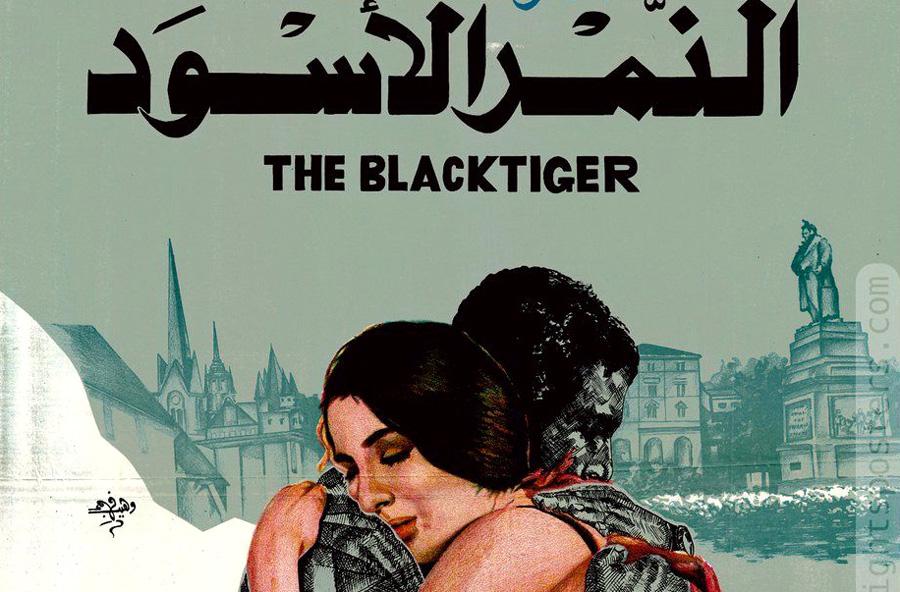

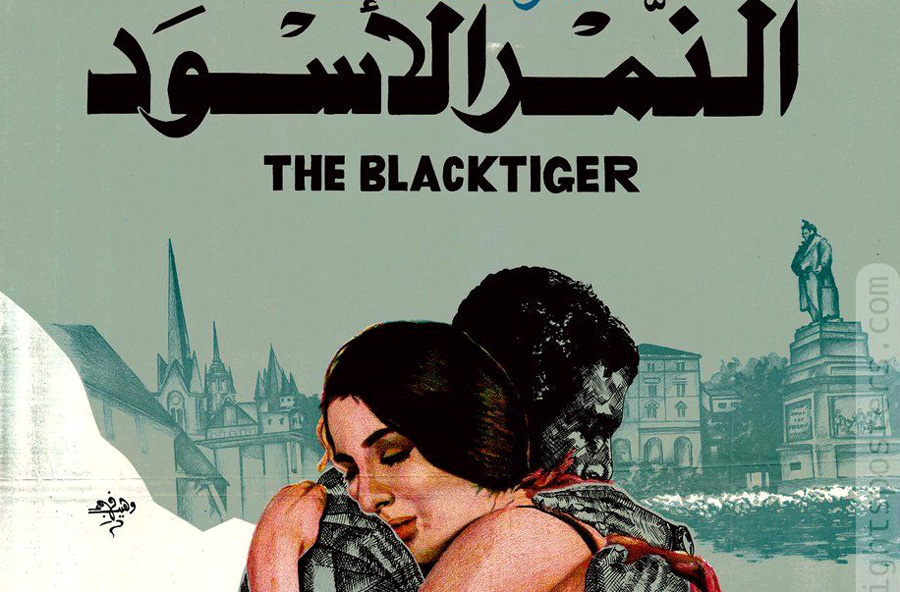

من بين الأفلام التي تناولها الإخناوي تلك الأفلام التي أوضحت المعاناة التي يقابلها الآخر لكي يندمج وينخرط في المجتمع والصدمات الثقافية التي يصطدم بها بشتى أنواعها في إطار كوميدي في بعض الأحيان ودرامي في أحيان أخرى، مثل فيلم "النمر الأسود" 1984، "بناتنا في الخارج" 1984، "أمريكا شيكا بيكا" 1993، "صعيدي في الجامعة الأمريكية" 1998، "همام في أمستردام" 1999، "هالو أمريكا" 2000، "فول الصين العظيم" 2004، و"عسل أسود" 2010.

أيضا تناول ظاهرة الطلاق سواء لدى المسلمين أو المسيحيين من خلال أفلام "الشيخ حسن"، "ثورة البنات"، و"الأحضان الدافئة"، و"زوج تحت الطلب"، "أريد حلا"، و"امرأة مطلقة"، و"مولانا"، و"واحد صفر"، "محامي خلع" و"أريد خلعا" و"الزوجة السابعة" و"الزوجة رقم 13" و"أسوار القمر" و"هيباتيا" .

ورصد الإخناوي أيضا الأفلام التي تنبأت برؤية المستقبل في بعض الأشياء، كما حدث في فيلم "لا تطفئ الشمس"، و"طيور الظلام"، "الخلية"، و"مولانا".

وتساءل الإخناوي عن السمات الثقافية التي لم يكتب عنها المبدع لتظهر في أفلامنا؟ وقال "هناك فئات تعبر عن الآخر بشكل أو بآخر، وهذا الآخر - الغائب عن المشهد، الحاضر في واقعنا - يعيش في نسيج المجتمع المصري على مر العقود، وبرغم ذلك لم نشاهد ما يعبر عن ذلك الآخر في الأفلام، فنحن مثلا لا نعرف الكثير عن واقع وأحوال البهائيين في مصر، أو التحديات التي تواجه الطوائف والمذاهب المسيحية أو الإسلامية الأخرى، فضلا عن طبيعة العلاقة بين تلك الفئات بالمؤسسات الدينية والمدنية. وبصرف النظر عن موقفنا تجاه الآخر، فهو يعيش في مجتمنا شئنا أم أبينا، وقد يكون من الأفضل لنا أن نركز على سمات التعايش المشترك ونعرف ونتعايش سلميا مع ذلك الآخر ونساعده على الاندماج بدلا من الإقصاء المتعمد الذي لن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان المجتمعي. فمصر كانت في أوج عظمتها ومجدها حينما كان الآخر مندمجا في المجتمع.