بالانغيو يرسم ملامح الحياة في المجتمع التنزاني الفقير

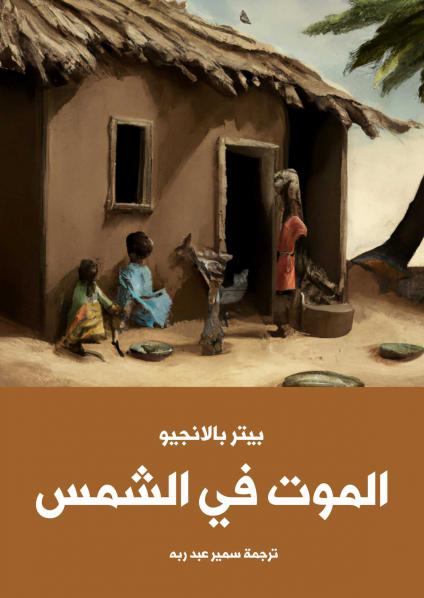

تُعَد هذه الرواية "الموت في الشمس" للروائي والدبلوماسي التنزاني بيتر بالانغيو واحدةً من أشهر الروايات التنزانية التي ترصد أحوال أبناء الريف التنزاني، فقد كُتِبت بأسلوب قصصي سَلِس وممتع، وتدور أحداثها في "كاشا وانجا" شرق أفريقيا؛ إحدى القرى التنزانية المعزولة عن العالَم.

تَزخر الرواية التي تعد الوحيدة لكاتبها بالعديد من الشخصيات والقصص التي ترسم لنا ملامح الحياة في هذا المجتمع الفقير النائي، وتجسِّد مجملَ عقائده وعاداته. أمَّا محور الرواية فهو "تانيا" الشاب التنزاني الفقير الذي عانى طوال حياته من معامَلة أبيه القاسية، وهو ما اضطرَّه إلى هجر القرية للعمل في المدينة، ولكنه يعود إلى قريته بعد مرورعدة سنوات للتصالح مع والده المحتضر والذي سرعان ما توافيه المنية، يعود مصطحبًا معه ذكريات الماضي الأليم، ومزيجًا من مشاعر الحب والكراهية والحنين والأسى. فهل يستمر تَوالي الأحداث التراجيدية، أم يبتسم له القدَر أخيرًا؟

تحتفي جدة تانيا به، فهي التي اهتمت به وإخوته وأخواته بعد وفاة الأم. يتجول تانيا عبر القرية للقاء الأصدقاء القدامى، وبالتالي يظهر مع جيمس الذي كان متفوقا عليه في المدرسة، ويعمل الآن في الحكومة على الرغم من الجدل الذي يسببه عمله مع شيوخ القرية. يزور حانة مع صديقه موجيا حيث يلتقي "تريسا" لأول مرة. من المفترض أن تكون الفتاة عشيقة رجل عجوز يخفي ماضيه في الشائعات. يموت العشيق العجوز، وتقع تريسا وتانيا في حب بعضهما البعض.

على الرغم من أن الرواية التي ترجمها سمير عبدربه وصدرت أخيرا عن مؤسسة هنداوي، تبدو وكأنها قصة عائلية وعودة إلى الوطن، إلا أنها تحمل في طياتها أبعادا سياسية، على الأقل إذا تم قراءتها في سياق تاريخ نشرها في أواخر الستينيات، حيث يقترب العقد الأول من استقلال تنزانيا من نهايته، وهناك خيبة أمل واسعة النطاق بشأن النتائج والتطورات التي حدثت منذ إنهاء الاستعمار، حيث إن أيديولوجية ما بعد الاستعمارية ركزت على التقاليد الأفريقية للأسرة والمجتمع، وهو أمر ينتقده الروائي صراحة، على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر بالمواجهة حول العمل في الحقول بعد وفاة الأب. من الواضح أنه يكره التمسك بالحداد السلبي على حساب العمل من أجل لقمة عيش الأسرة. مثال آخر هو رد فعل تانيا تجاه عائلته، وتراجعه المتكرر في أفكاره ومشاعره عندما لا يدرك حتى ما يدور حوله ويفكر في فراغ حياته. لقد كان لسلوكه لمسة قمعية أكثر من مرة كرد فعل لما يعانيه، وليس واضحا ما إذا حبه لتريسا سيتمكن من تغييره أم لا.

إن الشعور المرير بالغربة والإحباط والفقر يدفع تانيا إلى مواصلة استجواب نفسه حول قيمة أن يكون ذكيا في بيئة مأساوية. ويجادل حول قيمة الذكاء وأهمية احتياجه له، بينما "يقوم المرء بتقطيع الحطب طوال اليوم لإشعال النار من أجل غسل ملابس شخص آخر ...". ويظهر أن تانيا يعرف، من خلال ملاحظاته الخاصة، أن مواطنيه ليسوا جميعًا يعيشون في نفس المعاناة والفقر، فبينما كان يمشي لأميال وأميال بحثًا عن عمل، رأى "الوجوه السوداء الكبيرة السمينة في السيارات اللامعة التي تذر الغبار في عيونك بحيث لا يمكنك رؤية اللافتات في جميع أنحاء الطريق، "لا عمل! لا عمل"!، الذي لا يمكنك قراءته بأي حال من الأحوال..". بينما يواصل الروائي سرده لعودة تانيا إلى القرية، تصبح الأحداث المروية اللاحقة تعليقًا على الأسئلة التي أثارها تانيا. وباستخدام نقطة الارتكاز هذه، يرفع الروائي القصة الواقعية إلى ما هو أبعد من مجرد تقديم محاكاة للتجربة الفردية. تانيا (المتسائل) يصبح مجرد رقم بين كل أولئك الذين يسيرون على طريق أوهورو المترب.

إن "الموت في الشمس" تتبع معاني تلك الرحلة الترابية لفقراء القرية بحثا عن عمل وطبيعة الحالة التي تؤدي إليها. وبالمقارنة مع روايات أخرى من بلدان أفريقية في تلك الفترة من نهاية الستينيات من القرن العشرين تشكل الرواية نموذجا فيما يتعلق بالمكان من ناحية، ومن ناحية أخرى على مستوى بنائها غير التقليدي، وفنية السرد ورسم الشخصيات والتوغل في الواقع المجتمعي المأساوي الذي كان يعيشه مواطنو تنزانيا وقتئذ.

تتميز الرواية خاصة في نصفها الأول برؤيتها المأساوية المليئة بالصور المروعة للمرض والمعاناة واليأس والموت، وفي هذا الاطار تم عدها من كتابات الحداثة الجديدة الأفريقية، فالأسلوب السردي للمؤلف ومن خلال شخصيته الرئيسية يتجلى فيها تيار الوعي، وتاريخيته وصوره الطبيعية كرموز لهزيمة اليأس والسخرية وكذلك انبعاث الأمل الذي يهيمن على النصف الثاني من الرواية. ويتناول تطور إدراك الشخصية وكذلك وجهة نظر الراوي من السخرية والموت إلى الأمل والفهم. إن أسلوب العقل البصير في الرواية يشكل حلا أفريقيا للسخرية الحداثية والعدمية.

على الرغم من أن الرواية تبدو وكأنها قصة عائلية وعودة إلى الوطن، إلا أنها تحمل في طياتها أبعادا سياسية

يذكر أن بيتر بالانغيو ولد عام 1939 في مدينة أروشا بتنزانيا. تلقى تعليمه في أوغندا وأميركا، وتخصص بدراسة علم الأحياء. بعد تخرجه، استكمل دراساتِه العليا، لكنه قرر ترك دراسة العلوم واتجه إلى دراسة الأدب، فحصل على دبلوم التربية من جامعة ماكيريري بأوغندا، وظل بأوغندا سنواتٍ قبل انتقاله مرةً أخرى إلى أميركا في عام 1968، حيث انضم إلى برنامج الكتابة الإبداعية في جامعة أيوا، ونال درجةَ الماجستير في الكتابة الإبداعية، وبعدها حصل على درجة الدكتوراه من جامعة نيويورك. عمِل في التدريس قبل التحاقه بالسلك الدبلوماسي ملحقا ثقافيا للسفارة التنزانية بموسكو، ومفوَّضا ساميا في أوتاوا بكندا. وتوفي عام 1993.

مقتطف من الرواية

عند النهايةِ الجنوبيةِ من القرية كانت الظلالُ المائلةُ تُعانِق الواديَ المتعرِّج، فاستطاع تانيا أن يخمِّن الوقت، وكان عليه أن يُواصلَ السير سبعةَ أميالٍ أخرى.

مسَح العَرق المتصبِّب فوق وجهِه بأكمامِ قميصِه الممزَّقة، فتسلَّلَت قطراتٌ من العَرق إلى عينَيه وفمه، ثم بصَق بغضَب وراح يفُكُّ عقدةَ المنديلِ القذِر من فوق رقبته وهو يلعَن العالم والحياة وأولئك المُتخَمين في عرباتهم الرشيقة.

أصابه اليأسُ فسقَط فوق الحشائشِ الساخنةِ مغشيًّا عليه ولم يعُد يشعُر بالدم المتدفِّق من جرحه فوق بنطالِه الممزَّق.

كانت حوالي الخامسة وما تزال الشمسُ حارقةً ولم يكن تانيا مدركًا لعُريه شأن كل المنسحقين الذين يعيشون فرادى ولا يُحسُّون بالعُري… حاول أن يتجنَّب حرارةَ الشمس فعاودَتْه مشاعرُ الألم وأحسَّ بأحشائه تتلوَّى من الجوع، وكأنه في حُلمٍ أو كابوسٍ حتى أصبح حلقُه جافًّا ولم يعُد بمقدوره ابتلاعُ شيء… تطلَّع حوالَيه فأدركَ أنه فقَد حقيبتَه التي تحتوي كلَّ ما يمتلكُ في الحياة، بالإضافة إلى إنجيل سانت جون المكتوب باللغة السواحلية والذي لم يقرأه بعدُ، كان الإنجيل يمثِّل قيمةً كبيرةً بالنسبة إليه ليس لشيء سوى أنه هديةٌ من أمه… كانت بالحقيبة أيضًا بعض النقود القليلة وبعض لُقَم الطعام التي تكرَّمَت عليه بها سيدة.

أصبح ظلُّه أكثر طولًا، وبالنظر إلى الرصيف المؤدي إلى قريته تراءى له الطريقُ كالأفعى الملتوية التي تلاشى ذيلها في الأفق المليء بالأعشاب الساخنة. حاوَل التخفيفَ عن نفسه قائلًا: يجب أن أصل إلى قريتي قبل أن يموت أبي!

ظلَّت الذكرياتُ تُلاحِقه وهو يُجاهِد من أجل الوصول، فأبصَر أمه حين قالت له ذاتَ يومٍ وهي تنحني فوق الأرض وتصحن الفول: إن بذرتك متعفِّنة كما أنك تعاني مرضًا خطيرًا.

لم يكن تانيا يعتقد في مثل ذلك الكلام، لكنه تذكَّر طفولتَه ووجهَه الدميم وساقه المتقوِّسة ورأسه المليء بالندوب… لم يكن تانيا سريعَ البديهة، وكان الأولاد يسخَرون منه ويَدْعونه بصاحب الرأس البرميل، وهكذا عَرف العُزلة ولم يعُد يلعب إلا مع أخته التي راحت بدَورها تدعوه بالبنت… كانت أختُه أمينة أقربَ الناس إليه وكان يُحبها، ولم يحدُث أن أطلقَت عليه صاحب الرأس البرميل إلا بعد عشر سنواتٍ من اللعب معًا، وحينئذٍ ألقى عليها بحجرٍ كبيرٍ في غضب فكسر قدمَيها، وكان هذا الحدث سببًا في تغيير حياته إلى حدٍّ كبيرٍ مما جعله يختفي في القرية ثلاثةَ أيامٍ عَرفَ خلالها التعَبَ والعجزَ عن مواجهة أي شيء، إلى أن وجدَه ماسينا العرَّاف في حالةٍ شديدةٍ من الجوع والإغماء وهو يلفُّ رقبتَه بمنديلٍ يُخفي تحتَه محاولةً للانتحار.

تذكَّر تانيا ابتسامةَ الاعتذارِ فوقَ وجهِ أختِه وهي راقدةٌ فوقَ أرضيةِ الكوخ مربوطة القدمَين في عمودٍ وضعَه ماسينا لمثل هذه الأغراض.

تذكَّر كلماتِ أمينةَ الأخيرةَ النابعةَ من أعماق روحها: "أنتَ لستَ مخطئًا يا أخي، لكنك تختبئ وراء قُبحِك.. إنني آسفةٌ جدًّا، وأرجوك أن تغفر لي".

انحنَى إلى جوارها متأثرًا، وألقى برأسه فوق وجهها، ثم بكَى بمرارةٍ دون أن يقولَ شيئًا، ودون أن تتوقف الدموعُ الغزيرةُ التي ظلت تتدفَّق فوق وجنتَيه الكبيرتَين، ثم شعَر بفجوةٍ بينه وبين أخته، وأبصَرَها نقيةً كالوادي الذي رآه ذات يومٍ في حُلمه.

كانت أختُه في ذلك الوقت تتَّسِم بهدوءٍ مخيفٍ وكان ماسينا دائمًا يردِّد: "إن فترةً من الهدوء تنتاب المرءَ قبل موته هي بمثابة السلوى الأخيرة".

زحف تانيا فوق ركبتَيه ولوَّح بإحدى يدَيه فوق وجه أمينة لطرد الذباب بينما ضغَط بيده الأخرى فوق الأرض وكأنه يقول لها: "لا داعي للاعتذار".

لاحت أمامه صورةُ جدَّته التي ترى بعينٍ واحدةٍ حين سارت بهدوء وهي مُثقَلةٌ بأحزانها وشيخوختها ثم رفعَتْه فوق حَجْرها، وراحت تهزُّه برقَّة حتى غلبَه النوم، ولم يستيقظ إلا على صوت الجيران والأقارب الذين ظلوا يتطلعون إليه بنظراتٍ ملؤها الاتهامُ والشفقةُ في آنٍ واحد.

ساد الحزنُ داخلَ كوخ العائلة وخارجَه، وعلَت في الأفق صرخاتُ النسوة العجائز اللاتي وجدن الفرصةَ للبكاء على أبنائهن وأقربائهن الموتى.

كانت أختُه أمينة، ذاتُ الأعوامِ الثلاثة، تضغط فوق كتف جدَّتها وتقول: "ماما… كم من الوقت ستبقى أمينةُ هنا… أما زالت أمينةُ نائمة!".

داعبَتْها الجدَّة برقَّة ولم تقُل شيئًا، وسرعانَ ما ظهر الحزن واضحًا فوق وجهها.

لم يستطع تانيا بعد استيقاظه أن يفهم شيئًا وسط صُراخِ وعويلِ النسوةِ العجائز، وحين حاول جاهدًا كان كل شيءٍ كقوسِ قُزَح بلا ملامحَ محدَّدة… حاوَل أن يتذكَّر ذلك المشهدَ جيدًا، لكنه لم يستطع النبشَ في ذاكرته أكثر من ذلك.

كان محطَّمًا كالقضيبِ المعدنيِّ الضعيف، وها هو ينظر دون أن يرى ويتصنَّت دون أن يسمع، لكنه استطاعَ فقط أن يتذكَّر مشهدَ المقبرة الذي جال بخاطره ملايينَ المرات حين كانت أمينةُ ملفوفةً في جلد الماعز المبلَّل، ويقومون بإسقاطها في الفتحة مع غصنٍ من النبات، وقد أقاموا سياجًا بالقرب منها حتى لا يَحفِر أحدٌ مكانها.

كانت تلك هي الذكريات التي اجتاحت تانيا وهو راقدٌ فوق الأرضِ القذِرة التي ابتلعَت أمينةَ منذ عشر سنوات، تناوَل حفنةً من التراب في يده، ثم وضعها في اليد الأخرى تسيلُ بين أصابعه لتعودَ إلى الأرض مرةً ثانية، وكانت أشعة الشمس هناك فوق التلال، وقد أصبحَت الحرارةُ أقلَّ حدَّةً حتى لم يعُد يؤرِّقه العطَش رغم أن حلقه كان جافًّا ما يزال… حاوَل النهوضَ لمواصلةِ السَّير لكن مفاصله كانت تؤلمه، وظل يترنَّح قليلًا في سَيره، فبدا ظله طويلًا، وراح يضحك ضحكاتٍ غريبةً ويقول لنفسه: "إن ظلِّي هذا هو الصديقُ المخلصُ الوحيدُ الذي لم أصادِف مثلَه في حياتي".

مضى في سيره بخطواتٍ أكثرَ حدَّة كحيوانٍ يُجبرونه على السير، كان يترنَّح قليلًا وهو يصعَد حافةَ تلالِ القريةِ الجنوبية، ظل ينظُر إلى أسفلَ مستمتعًا برؤية القرية من فوق التلال، القرية بدونِ أهلها، بحماقاتهم، وأمراضهم، ومعاناتهم، وموتهم المحقَّق.