حلم يقظة يشبه السكينة

"قلتُ لصاحبي: إني قد يئستُ، ثم إني قد يئستُ، فأمسك بيدي وترجل خارجاً بي ناحية الجسر، رُحنا نمشي بينما الشمسُ تغربُ، ولما لم تفلحْ إحدى وخمسون خطوة في أن تزحزحني عن سُكوتي قال صاحبي: انظر!! من ذا الذي يمكنه أن يكون جميلاً هكذا، في غروبه، مثلما هو جميلٌ كلما أشرقَ، قلتُ: إنك لأنتَ الشِّعرُ، قال أنا الشِّعرُ قد مَنَّ الله علىَّ وجعلني صاحبكْ."

هكذا يقول علي منصور في إحدى مقاطع سيرته الذاتية مع الشعر ولا فرق بينهما لأن علي منصور الذي تصاحب مع القصيدة منذ بدايات وعيه أعطى الصداقة حقها فسقاها ورمى عليه الظل من أهدابه حتى أثمرت تيناً ورماناً من الجنة، وقال الشعر في الأسواق أنا وهذا الفتى روحان حللنا بدناً.

بدأ علي مبكراً حتى أن هناك من يعتبره المَعْبر بين جيل السبعينيات وجيل الثمانينيات (هل يمكن اعتبار ديوانه الأول "الفقراء ينهزمون في تجربة العشق 1990 هو نتاج اندماج علي مع التجارب التي كانت تترى من حوله صاخبةً وخوفه من اجتراح سكَّته الخاصة لهذا ساب أصواتهم ترعى وتعدو وكأنهم أصحاب المكان؟) وتم الانتباه لصوته منذ النغمة الأولى واحتفى به فؤاد حداد، لكني بشكل شخصي أرى أن ديوانيْ "على بُعد خطوة" 1992، و"وردة الكيمياء الجميلة" 1993 هما ضربتا علي منصور الأولى في اتجاه الصوت المتفرد، هما التمهيد لديوان "ثمة موسيقى تنزل السلالم" 1995 الذي أمسك فيه علي بملامح مشروعه وصال وجال فيه ناثراً أعضاءه الشعرية وأنفاسه الحرَّى، والذي تواشج مع ديوان إيمان مرسال "ممر معتم يصلح لتعلم الرقص" ومن نفس الدار "شرقيات" في زلزلة الواقع الشعري وخضخضته ومواجهته بالواقع الجديد وبوقع رقصات القصيدة الجديدة على الأرض.

هل وصلت تجربة علي منصور لطريق مسدود، وضَيَّق هو على نفسه السبل، أم أنه ما دام فتحنا الباب لكل ما حولنا ليظهر ويقول أنا صالح لإنتاج الشعر فلا يليق إذن أن نقصي توجهاً أو قيمة أو معنىً مهما كان؟

لم يمثّل الديوانان البداية الحقيقيىة للظاهرة التي سميت بجيل التسعينيات - حيث يمكن رصد عدة علامات سابقة أو متوازية مثل ديوان أسامة الدناصوري "حراشف الجهم" 1990 وديواني علاء خالد "الجسد عالق بمشيئة حبر" 1990 و"وتهب طاقة الجسد إلى الرمز" 1992 - ولكنهما مثَّلا الحسم واليقين والراحة النفسية التي أتاحت للشعراء الأصغر سناً أن يبدعوا بظهور مركونة على حائط من الاحتفاء الذي حظيَ به الديوانان خاصة مع صدورهما من دار تَغيَّت في البداية أن تعبر عن الواقع الأدبي الجديد في مصر، وخاصة في الشعر ورغم مفارقة أن الشاعرين ينتميان عرفاً بين الشعراء والنقاد وعمراً وتجربةً لجيل أسبق.

يكتب علي قصيدة تشبه بساطة وطيبة هذا الكائن المسمى علي منصور وتشبه مكره الريفي أيضاً. لا يُفَوِّت أي إيماءة أو التفاتة إلا ويقشر جلدها السميك بسرعة ليصل إلى قلبها ويمسك بالشعر المختبئ فيها. أهم ما حافظ عليه أو حفظه له الشعر في حوصلته الذهبية هو الدهشة التي هي سر استمرار الشعراء بل ومنبع إنسانيتهم الرهيفة أو حتى الحادة، لهذا تجد علامات التعجب تملأ قصائده، وكأنما يسأل نفسه دائماً كيف تحمل الألفاظ العادية والحركات العفوية والطقوس اليومية كل هذه البلاغة وكيف تخفي كل هذا الشعر.

كيف لها كل هذه المناورة والتمنع رغم سهولتها البادية. السهولة فخ مرعب نجا منه علي بالصداقة مع الكائنات ومحبتها والتوحد معها، حتى بات يستخرج الشعر من كل ما نتجاهله لأنه مبتذل وعادي ولا يليق، بنفس قوة استخراجه الشعر من الأسئلة الكبيرة ومن الأحزان الخالدة ومن الموضوعات التي لا تفقد بكارتها أبداً كالحب والموت مثلاً.

بعد ديوان "ثمة موسيقى .." أصدر علي من نفس الدار عام 1998 ديوان "عصافير خضراء قرب بحيرة صافية" ليواصل فيه طريقته الخاصة وليراقب خطوات تحوله إلى أيقونة عند كثير من الشعراء خاصة مع كونك لا تستطيع بأي حال من الأحوال عندما تلتقي به إلا وأن تحرص أن يكون في حياتك دائماً حتى تتذكر كون الملائكة ليسوا أوهاماً شعرية. شخصٌ نقي وعذبٌ يدخلك بهدوءِ ورقةِ الضوء حتى وإن كانت بعض قصائده تجرح كالسكين. بعدها يهل ديوان "خطوات مراهق وقصائد أخرى" 2003 ليسير في نفس سياق سابقيه من النجاح والتأثير - رغم تميزه وانفتاحه أكثر من باقي التجارب، على مقاربة (الداخل) وليس فقط خدش سكون كل ما يمور حولنا ومن ثَمَّ تلقُّف الشعر النازف من هنا وهنا وقنصه – ليصح الآن أن أضم الإشارة لديوانيْ: "عشر نجمات لمساء وحيد" 2002 و"الشيخ" 2005 في لمحة واحدة تكون فرصةً لذكر طرفٍ مما جرى: عندما أصدر علي ديوان "عشر نجمات .." كان له وقع الصدمة خاصة على من يعتبرونه شاعرهم الخاص ورائدهم ومبررهم الدائم الذي يطوع "التفاصيل" له ولهم لتكون المادة الخام التي ينسجون منها القصائد، حيث توسع علي في تجربة استخراج الشعر من مناطق اليقين الديني واللعب بجوار الفنيات التي تزخر بها الآيات القرآنية والأحاديث وما سوى ذلك.

كسر تابوهاً يقول إن الفن حرية والدين تقييد وإن اليقين الذي يغلف الدين يبتعد به خطوات عن الشك الفني الجميل في القصائد، لكن منطق علي كان أنه بما أنك تتفاعل مع تفاصيل الكائن والإنسان لا يجب عليك أن تقصي بشكل قصدي أجزاء من هذه التفاصيل تتعلق بانتمائه الديني. هل كل الناس تقول في الصباح "صباح الخير" ألا تقول الغالبية "السلام عليكم .." ألا يَعْبر التراث الديني من الروح إلى الشفاه طول الوقت في استشهاداتهم وفي تمثلهم وفي فهمهم وفي بنائهم لأركان حياتهم ثم يرجع مرة أخرى إلى الروح وهو محمَّل ٌوممتلئ وهو ما يكون وعيهم في النهاية.

لماذا أتجاهل جزءاً مهماً من تكوين الإنسان المصري والعربي لأسباب أيديولوجية تعتبر أن كل الشعراء بالضرورة من اليسار؟ كان حديثنا – كشعراء جدد وكشعراء مجايلين له - طول الوقت على المقاهي يدور بين هذين المنطقَيْن. هل وصلت تجربة علي منصور لطريق مسدود، وضَيَّق هو على نفسه السبل، أم أنه ما دام فتحنا الباب لكل ما حولنا ليظهر ويقول أنا صالح لإنتاج الشعر فلا يليق إذن أن نقصي توجهاً أو قيمة أو معنىً مهما كان؟

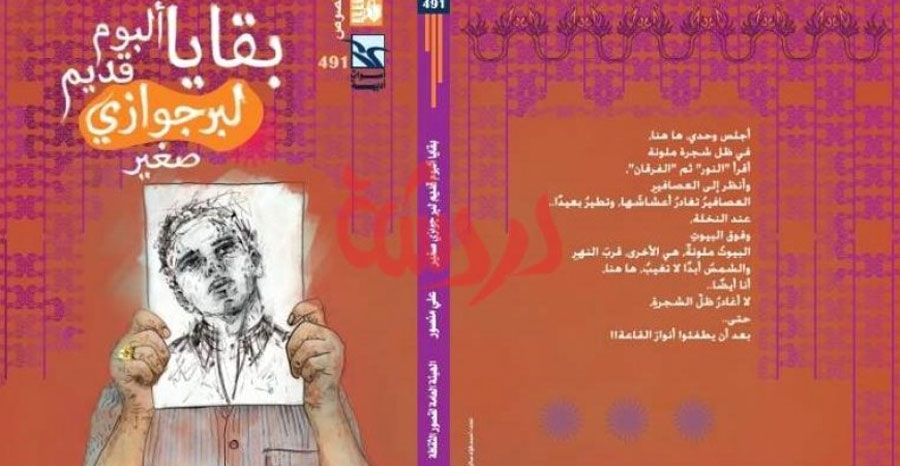

وأكمل علي اتجاهه بديوان "الشيخ" الذي امتلأ بنزعة صوفية محببة، وكعادة الأمور هدأ الجدال واستمر علي في إنتاج الشعر من كل المناطق الظاهرة والمخفية والصريحة والمتوارية وقرأنا له "في مديح شجرة الصبار" ليستريح قليلاً بعدها ثم يُصدر في نهاية 2016 ديوان "بقايا ألبوم قديم لبرجوازي صغير" مستهلاً إياه بلافتة تقول "النثر والشعر يداً بيد" حيث يجمع فيه بين مشاهد ومقاطع من سيرته الذاتية وبين القصائد.

هامشان:

(1) عندما قابلتُ علي منصور للمرة الأولى في إحدى المساءات الشتوية في أتيليه القاهرة، وبادرته بمقولة "أنا كتبتُ بسببك" لم يندهش بل ابتسم وأشار لعدة شعراء كانوا يجلسون حولنا – أذكر منهم سامي الغباشي - وقال ردد هؤلاء نفس المقولة بالضبط، فجلستُ صامتاً وتركت الابتسامة تفعل وحدها أفعال المحبة.

(2) ليته يعرف أنه عندما قال "أيها الشعر، أنا لولاك يتيم" فإنه كشف الأمر للأبد.