طه حسين: فرنسيون رأوا إحراق كافكا

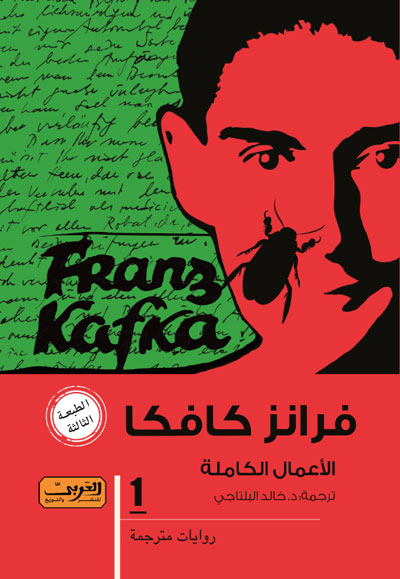

حظى الأديب فرانز كافكا باحتفاء واضح في العربية منذ ستينيات القرن الماضي وباهتمام واضح في العالم العربي، حيث يواصل المترجمون ودور النشر منذ ذلك الوقت ترجمته وإعادة نشره، وسط إقبال كبير على قراءة وإقتناء أعماله ورسائله ويومياته، وربما يكون السبب هو ذلك الفضاء الإنساني البائس والمرتبك والمأزوم الذي يشكل منه أعماله، والذي يتوافق في كثير مع فضاء الإنسان العربي، حتى لقبه البعض برائد الكتابة "الكابوسية". وهذه الترجمة الكاملة لأعماله الإبداعية التي أصدرتها دار العربي للنشر وجاءت في ثلاثة أجزاء ترجم جزأيها الأول والثاني د.خالد البلتاجي، والثالث د.يسري خميس، عن التشيكية لغته الأم التي لم يكتب بها، حيث كان يكتب بالألمانية.

حاول د.خالد البلتاجي في الجزء الأول أن يغطي مساحةً زمنيةً كبيرةً في حياة كافكا من خلال القصص الطويلة أو بالأحرى الروايات القصيرة التي كتبها. حيث رأى أنه من الأفضل رؤية كل إبداعاته قدر الإمكان متجاورة أو متتابعة، بغض النظر عن كونها أعمالاً مُكتملة مثل: "فنان الجوع" و"أبحاث كلب"، و"وطن الفئران"، و"التحول - المعروفة أيضًا باسم المسخ"؛ أو أجزاء من أعمال لم تكتمل مثل: "صراع"، و"في مستعمرة العقاب".. وغيرها.

وقال البلتاجي إن قصة "صراع" تعد أول أعمال كافكا المعروفة، وهي بوابة الدخول إلى عالمه؛ حيث يُوَثِّق فيها كافكا نهاية حقبة الكتابة الجمالية. لقد اتجه كافكا إلى اللغة الطبيعية المهجورة وقتها التي بَلْوَّرَها لاحقًا وحَوَّلها إلى لغة رصينة وصارمة، ظهرت في أعماله منذ حوالي عام 1912. وكانت بمثابة وسيلة للغوص إلى عالم الإنسان الداخلي، أو أسفل سطح التركيبة الاجتماعية في زمنه. وقد صارت لغة كافكا هذه مُمَيَّزة له.

ولفت إلى إن الصراع الذي يصفه كافكا في هذه القصة الطويلة تخوضه كل أبطاله وشخصياته التي ظهرت في أعماله اللاحقة. إنه صراع من أجل الفهم الكامل والحقيقي لجوهر الأشياء، صراع من أجل فهم العالم في مُجْمَله. إنها الأشياء التي تحمل في طياتها وجودنا الحقيقي، وتتساقط من حولنا، كما يقول كافكا "مثل عاصفة ثلجية". لكن نظرة البشر لا تسمح لهم بفهم الأمور على حقيقتها الجميلة الهادئة. إنهم يُشَوِّهون الحقيقة، وينزعون عنها الحياة، فيصبح الطريق إليها مُغْلقًا بفضل التباس المسميات التي يُطلقونها عليها. إن كل فعل يقوم به أحد أبطاله يُقَدِّم "دليلًا على أن الحياة مستحيلة"؛ ورغم هذا يجاهد في التعرف عليها. فطالما أراد الإنسان أن يسعى إلى الكمال، عليه أن يغوص في التيار. من هذا المنطلق تواصلت تحليلات كافكا لكل جوانب الأشياء واحتمالاتها التي لم يستطع رفضها بشكل مطلق، لكنها سرعان ما تُغلق أبوابها أمامه. من هنا جاءت قضية المتابعة المستمرة لكل فكرة، ولكل حكم أصدره وصاغه بلغةٍ رصينة؛ فنجد في تراكيبه اللغوية صورة العالم، حتى في أشد صورها تطرفًا وانفصامية كما في قصة "العرين".

ورأى البلتاجي أنه من هذا الوعي بالتَّحَوُّل الدائم، وباحتمالات الأشياء التي لا تنتهي، نشأ شعوره بالانفصام عن ذاته؛ حيث نجد أن كل كلمة، وكل حركة تتحول إلى مشكلة، تصل إلى درجة تعذيب الذات. وقال "لا يوجد في عالم كافكا مكان للرمز الذي يُشير إلى جوهر الوجود بشكل قاطع. ويخلو أسلوبه السردي من عقد المقارنات. إنه أسلوب يسعى بكل تركيز إلى الفهم المباشر للأشياء من خلال وصفها. هدفه الوحيد والأوحد هو مادية الأشياء المطلقة. بهذا الأسلوب استطاع كافكا أن يجعل الأشياء حية، تُعَبِّر من تلقاءِ نفسِها عن نفسِها دون الحاجة إلى تعليق منه عليها؛ فنرى الراوي يختفي تمامًا حتى في قصة (العرين)، وبالرغم من أنه كتبها بصيغة المتحدث إلا أنها تخلو من الراوي. لكن القصة، أو لنقل الحالة في هذا العمل تتحدث من تلقاء نفسها. فلا توجد مسافة يقف فيها الراوي بين الشيء والحدث. إنه لا يحتاج إلى فجوة كهذه".

وترجم البلتاجي مقال المؤرخ الأدبي والمترجم التشيكي يوسف تشيرماك كافكا وبراج ليكون مقدمة الجزء الثاني، قال تشيرماك "ذاع صيت الأديب التشيكي/ الألماني فرانز كافكا المولود بمدينة براج في كل أنحاء العالم؛ رغم أنه ظل ما يقرب من ربع القرن في طي النسيان، ولم يعرفه سوى عدد قليل من المهتمين بالأدب الألماني، وذلك في دوائر قليلة بمنطقة وسط أوروبا. ثم بدأ الاهتمام بأدبه ينتشر بقوة بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة الأميركية وفي أوروبا الغربية. وغزت أعماله سريعًا كل أرجاء أوروبا ومنها إلى كل أنحاء العالم الثقافي. أدى هذا الانتشار الواسع للأديب إلى أن تحتل براج بؤرة اهتمام الجميع، وهي المدينة التي قضى فيها كافكا كل حياته باستثناء بعض الرحلات الخارجية التي أجبرته عليها حالته الصحية. وأصبحت براج مُرَادِفًا رمزيًا لكافكا، وصارت بفضله هدفًا منشودًا من قبل السياحة الثقافية".

وأكد تشيرماك أن كافكا كان يضع تفاصيل الواقع في أعماله النثرية بصورة رمزية كما رآها في لحظة كتابتها مباشرةً. كان يهوى الكتابة بهذه الطريقة. وقد أشار إلى هذا الأمر في أكثر من موضع في مخاطباته. كما احتوت العديد من قصصه الأوضاع في مدينة براج. وظهرت مثلا من خلال الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبطال أعماله، بدءًا من أسلوب حياتهم، وهمومهم اليومية، وعلاقاتهم الاجتماعية، وانتهاءً بوصف الأماكن التي يتحركون، ويعيشون فيها. كانت شخصيات تنتمي إلى الفئة الدنيا من الطبقة الوسطى، وتجار صغار، وموظفين، أو رجال عوانس. ويظل كافكا رائدًا في الوصف. تشعر من خلال أعماله بموهبته الفنية، وميله إلى الوصف الذي يتجلَّى أيضًا من خلال لوحاته التعبيرية التي رسمها.

الجزء الثالث ضم إلى جانب مقدمة المترجم د.يسري خميس مقالا تحليليا للدكتور طه حسين مأخوذ من كتابه "ألوان". وقد لفت خميس إلى أن أن القليل من التأمل يضعنا أمام صورتنا الحقيقية؛ حقيقة أنه عبر نشاطنا، أعمالنا، نزهتنا، تمضية أوقات فراغنا وظروف معيشتنا كلها قد استحلنا نُسَخَا مُكَرَّرة من "رشيهورش سامسا" بطل قصة المسخ. وأن ماكينة الزمن قد صارت آلة استنساخ "سامسا"، بالملايين من النسخ المرعبة. وإن النهايات الفاجعة في أعمال كافكا أصبحت نهاياتنا جميعًا، مُلَخِّصَةً الحياة البائسة نفسها التي كان يعيشها "سامسا"، والتي نعيشها نحن أيضًا. وإن اليأس المحدق به، هو نفسه المحدق بنا اليوم. وأن سوداويته هي سوداويتنا. ومثلما كان يعاني الكثير من الحزن والاضطهاد والآلام؛ فنحن الآن كذلك نعاني مثلما كان يعاني، في ظل النظام العالمي الجديد. نحن أيضًا مثل "سامسا"، معذبون، وإن كنا نعمل على ألا ينخر اليأس روحنا وعزيمتنا. ومثل كافكا أيضًا صار الغضب الذي يُوَلِّده القلق يَطبَعُ رُوحَنَا بطابِعِه.

وقال خميس: لم ألاحظ قط فيما قرأتُ من مؤلفات كافكا ـ وهو ليس بالقليل وليس بالكثير الذي يُمَكِّنَني من الحكم ـ أي انعكاس لديانته اليهودية فيها. في الوقت نفسه الذي أكد فيه بعض النقَّاد المتعصبين على يهودية الرجل. وما يعنينا هنا ـ بالنسبة لنا نحن كعرب ـ أنه يجب التفرقة بوضوح بين اليهودية، باعتبارها إحدى الديانات السماوية الثلاث، وبين الصهيونية، التي هي في جوهرها وممارساتها حركة استعمارية، عنصرية، عسكرية، مُنْحَطة، يُمَثِّلها بوضوح الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين بمساعدة دول الاستعمار التقليدية التي كان على رأسها إنجلترا.

أما د.طه حسين فقال في مقاله التحليلي: كافكا مُنكِر للدين وسُلطانه، وهو في الوقتِ نفسِه ضيِّق بالأبوة وسلطانها، وهو لا يلبَثُ أن يوحِّد بين هذين النوعين اللذين يُنْكِرُهما من السلطان: سلطان الدين، وسلطان الأبوة. فيقف منهما موقفًا قوامه القلق والفزع والهول، وهو يَشْقى بهذا المَوقف حياته كلها، قد حاول ما وسعته المُحاولة، أن يَخلص من الشك إلى الثقة، ومن الخوف إلى الأمن، فلم يجد إلى ذلك سبيلًا. ثم تنشأ من مِحنته في الدِّين وفي الصلة بينه وبين أسرته، محنة أخرى ليست أقل منهما قسوة ولا تعقيدًا، وهي الِمحْنَةُ التي تمس حقه في أنْ يَحيا حياة الآباء، فيتخذ الزوج ويمنح الوجود للولد، كما اتخذ أبوه الزوج وكما منحه ومنح إخوته الوجود، فهو يشعر بأنه مدين لأبيه بوجوده، لا يشك في ذلك، ولا يشك في أن الدَّيْنَ يجب أن يُؤدى، ولا يشك في أن الوسيلة الوحيدة إلى أن يُؤدي الابن ما عليه لأبيه من الدَّيْن إنما أن يمنح الوجود الذي تلقاه من أبيه لأبناء يتلقونه منه ويمنحونه بعد ذلك لأبنائهم، فإذا اتخذ الزوج ورُزق الولد، فليس عليه لأبيه دَينٌ. هو يؤمن بهذا كله، ولكنه في الوقت نفسه يقف من هذه القضية موقفًا يُشبه موقف أبي العلاء في البيت المشهور: "هذا جناه أبي علي.. وما جنيت على أحد" ذلك أنه يرى الحياة التي تلقاها من أبيه شرٍّا لا خيرًا؛ لأنَّها لم تمنحه رضا القلب، ولا هدوء النفس، ولا راحة الضمير.

ويرى عميد الأدب العربي أنه إلى جانب هذه الِمحَن الثَّلاث، في الدِّين والأبوة والزَّواج، تُضاف مِحْنَةٌ أخرى لَعَلَّها أن تكون هي التي أسبغت لونها القاتم على مِحَنِهِ الأخُرَى كُلها، وهي مِحْنَة المرض.

ويشير إلى أن حياة خاصة كُلها نُكر وشر، وحياة عامة كلها بؤس ويأس؛ فأي غرابة في أنْ يَكون الأدب الذي ينتجه كافكا في هذه الظروف كلها هو الأدب الأسود بأدق معاني هذه الكلمة وأشدها سوادًا وحلوكًا؟! وواضح جدٍّا أنَّ هذا القلب الذكي ذا الحس المرهف والشعور الدقيق، لم يصور الحياة كما رآها من حوله فحسب، وإنَّما صور هذه الحياة، وصور آثارها القريبة؛ فكان في أدبه هذا المُظلم، شيء من التنبؤ المُزعج، بما ستتعرض له الإنسانية من الكوارث والأخطار. وكان من أجل هذا بَغيضًا إلى الذين كانوا يُريدون أن يُعيدوا الحرب جَذَعة، مُثيرًا للشوق وحب الاستطلاع عند الذين كانوا يَخافون الحرب ويُشفقون من أن يُدفَعُوا إليها كارهين. ومن أجل هذا كانت آثار فرانز كافكا في وقت واحد تُترجَم في باريس، وتُحرَق في برلين، والآثار الأدبية التي تركها فرانز كافكا كثيرة منوعة، لم تُنشَر كلها بعد، وإنما نُشِر أكثرها، وأظهر ما تمتاز به من الخصائص أنها تُصَوِّر القلق الذي يُوشك أن يبلغ اليأس، وتصور الغموض الذي يضطرُ القارئ إلى حيرة لا تنقضي، ويدفعه إلى كثير من المذاهب في فهم هذه الآثار وتأويلها، وحل ما تشتمل عليه من الألغاز والرموز، فقد كان فرانز كافكا أشد الناس صراحة وأعظمهم إخلاصًا في حياته اليومية، وفيما كان ينشأ من الصلات بينه وبين أصدقائه وذوي معرفته، وفيما كان يُسجل لنفسه من الخواطر والمذكرات في يومياته المتصلة، ولكنه بعد هذا كله كان أبعد الناس عن الصراحة وأنآهم عن الوضوح، فيما كان ينتج من القصص الطوال والقصار.

ويتابع طه حسين تحليله "أنَّ أدب فرانز كافكا يَقُوم، أو قد يَدور حول هذه الأصول الثلاثة: وهي العجز عن الاتصال بالإله من جهة، والعجز عن فهم الخطيئة والتبرؤ منها مع الثقة بالتورط فيها من جهة ثانية، والعجز عن فهم العلل الغائية لما يكون في العالم من الخطوب والأحداث من جهة ثالثة. وأنتَ إذا قرأت هذه الآثار الكثيرة التي نُشرت لفرانز كافكا على اختلافها في الطول والقصر، وتفاوتها في الوضوح والغموض، رأيتها كلها تدور حول هذه الأصول، وقد يُلِحُّ هذا الأثر أو ذاك في تجلية هذا الأصل أو ذاك، ولكنَّ مَجموعتها تنتهي بك دائمًا إلى هذه الخُلَاصَة القاتمة السلبية، التي تجعل حياة الإنسان كلها عجزًا وقصورًا ويأسًا أو شيئًا قريبًا جدٍّا من اليأس. ومن أجل هذا حُرِقت كتب كافكا في برلين أثناء الحكم الهتلري، ومن أجل هذا أيضًا كان اليَساريون في فرنسا يبغضون هذه الكتب أشدَّ البُغض، ويودون لو يُحال بينها وبين الشباب، ويُعبرون عن هذا كله بهذه الجملة التي كثر حولها الحديث في فرنسا أثناء الصيف الماضي: "يجب أن يُحرَق فرانز كافكا".