عبدالله السيد شرف 25 عامًا على الرحيل

تأخذنا الدنيا في رحاها، تكر بنا الأيام بسرعة لا ننتبه إلا بعد أن تكون أعمارنا قد سرقت منا في طحونة الحياة التي لا تتوقف؛ ننسى من ننسى، ونتذكر من نتذكره، كل حسب أهميته في ضميرنا النفسي والروحي. تسقط وجوه كثيرة من الذاكرة الجمعية رغم منجزها الثقافي والأدبي، لأصابتنا بحالة من الفصام، وعدم قياس الأمور بموضوعية محضة.

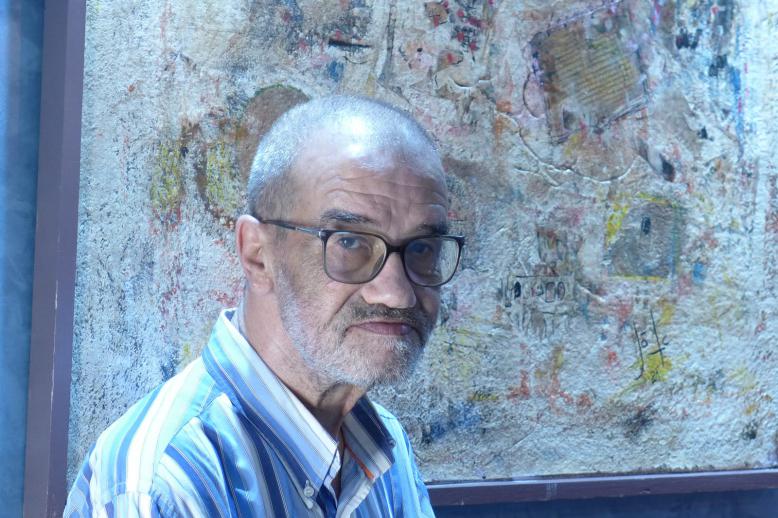

هذا ما جال بخاطري، عندما بدأت الكتابة عن صديقي وتوأم روحي الشاعر الكبير المبدع عبدالله السيد شرف الذي رحل عن دنيانا مساء الأربعاء الموافق 12 من أبريل/نيسان 1995، بعد حياة قصيرة - لم يتم الواحد والخمسين عامًا - وإبداع شعري متميز. وستكون كتابة من القلب عن صديق له أثر بالغ عليّ من الناحية الإنسانية والإبداعية؛ إنها نتف من ذكرياتي معه وعن قيمته الإنسانية والإبداعية التي فقدناهما برحيله.

لقد جعل بلدته صناديد واحة للمبدعين على اختلاف اهتماماتهم - شعراء، روائيين، مسرحيين، نقاد – التفوا حوله في حب وإيثار، أصبح يوم الجمعة من كل أسبوع، منقوشًا في التاريخ الأدبي، إنه ميعاد صالون عبدالله شرف، بوجهه، الملائكي وابتسامته النورانية التي تؤسر كل من يقابله، أو يمكث معه ثواني قليلة. يبث الحب من قلبه، الطهور إلى كل أحبابه لا يضن عليهم بما يستطيع أن يقدمه إلى أصدقائه أو زواره. بيته في "صناديد"؛ مفتوح لكل من يزوره؛ لا يصد أحدًا أو يند عنه تصرف يضيق به ضيفه. يتحمل سخافات البعض من حيائه وأريحيته. الحجرة التي يستقبل فيها زائريه؛ تعمر- كل يوم الجمعة - بأصدقائه الشعراء والأدباء من كل محافظات مصر. يحوطهم بحبه وكرمه المفرط.

كان ينتظرني في "موقف أحمد حلمي"، القاص والروائي - الخلوق - جمعة محمد جمعة - صباح الجمعة - كي نسافر سويًا إلى "صناديد" لنلتقي به، ونقضي معه ساعات جميلة؛ نأتنس بروحه الشفيفة. في أحايين كثيرة؛ يفاجأ الحضور بقصيدة جديدة؛ يشدو بها بصوته المميز. يصر أن يقرأ أصدقاؤه؛ بجديدهم من إبداع. يشجع - دومًا - المواهب الغضة؛ ولا يجرحهم بنقد شديد اللهجة. حنون عليهم؛ حتى لا يحبطهم أو يهدم موهبتهم الخضراء.

لا يمل من كرسيه، وقيده. يحلق بروحه الوثابة. يمتشق صهوة الحرف. تهديه عروس الشعر: قصائده المعجونة بذرات نفسه الشفيفة

لم تقتصر زيارتي له على يوم الجمعة؛ لكن عندما تسمح الظروف. أزوره في أيام أخرى؛ دون ميعاد مسبق؛ أجده بشوشًا، مرحبًا بزيارتي. لا أستطيع الفكاك من كرمه البالغ.

أحببت - عبدالله شرف - الإنسان والمبدع. لا تنفصم إنسانيته عن إبداعه الشعري. شعره له عبقه الخاص؛ ينساب إلى حبة قلبك؛ بيسر وسلاسة. تأمل معي هذه القصيدة:

"عائدون..

إلى ساحة..

وأنت تراقب همهمة الروح،

بين الذهاب.. وبين الإياب..

الإياب.. الذهاب

خطى ضائعات،

تعاميت عشرا..

وألقيت رحلك للتيه عشرا،

فكيف ترى الحلم بين الرؤى.. والمدى؟

فجوة من عجيج،

وبنت تعانقها في المساء،

وتلفظ في الصبح ما أودعته الضلوع..

مدى لست فيه فتاها،

ولست لهم سيفهم..

فاخرجوا من دمي

لا مقام..

أنا خارج منكمُ للفضاء الرحيب!!"

وللحديث عن نشأة الشاعر الراحل، وبداياته الشعرية، لم أجد أبلغ مما أفصح عنه: "كانت نشأتي فى بيئة دينية أزهرية غير منغلقة، وقد تعلمت نطق الحروف على يد الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي في بيتنا في طنطا، وصناديد، حيث كان ملازما لأبى.. ثم تلقيت تعليمي بالأزهر، حتى حصلت على بكالوريوس التجارة، وقد تعلمت الشعر على يد أخي محمود، الذي توفى عام 1975، فهو الذي علمني كيف أكتب، وكيف أقرأ، وقد تفتحت عيناي منذ الصغر على مكتبة أبى الضخمة التي تحوى شتى الكتب التراثية بالإضافة إلى مكتبة أخي محمود الخاصة بالدوريات والكتب المختلفة. وأذكر أن الراحل أمين الخولي أرسل له كل أعداد مجلة الأدب حينما طلب منه أخي بعضها.

ومن هنا، كانت بدايتي الشعرية.. ثم اشتركت في قصر ثقافة طنطا في منتصف الستينيات، ثم انقطعت حينما وجدت أن المسألة تحصيل حاصل، وكان ذلك فى بداية السبعينيات، فلا رعاية ولا اهتمام.

وفى الجامعة، تعرفت على الشاعر أحمد سويلم عام 1971، بكلية التجارة، وكان يسبقني بدفعتين، واستمرت هذه الصداقة حتى الآن.

وكانت إصابتي بمرض ضمور العضلات سببا في ملازمتي لبيتي منذ عام 1974 وحتى الآن. ومنذ هذا الحين، وأنا حبيس بيتي.. ولكن جميع الشعراء والأدباء لا ينقطعون عن زيارتي، من السعودية والبحرين والعراق وسوريا وتونس.. يزورونني باستمرار، وكل يوم جمعة يغص المنزل بالزوار.

كل شعراء وأدباء مصر، دون استثناء، يزورونني باستمرار.. وقد خفّف عنى هذا الإحساس بالوحدة. وللعلم تدور هنا في بيتي مناقشات ومحاورات لا توجد بأي قصر ثقافة، ولا توجد بأي تجمع أدبي مثل ما يحدث في قريتي صناديد من مناقشات ساخنة في مختلف وشتى الاتجاهات الأدبية.

بدايتي مع النشر، كانت بمحض الصدفة، حيث وجدت إحدى قصائدي منشورة في مجلة "الزهور"، وهى الملحق الأدبي لمجلة "الهلال" في السبعينيات. كانت منشورة تحت اسم شاعر آخر، كان يتردد علىّ، واستعار منى كراسة أشعاري، ولم يعد هذا الشخص له وجود على الساحة، ولم ينشر سوى هذه القصيدة.

وكتبت للشاعر الكبير صالح جودت رسالة شرحت له فيها ما حدث. فما كان منه إلا أن منع هذا الشاعر من دخول هذه المجلة، ومن يومها أحسست أن شعري يستحق النشر، فبدأت أراسل المجلات الأدبية التي رحبت بشعري والحمد لله، نشرت لي جميع المجلات الأدبية، في الداخل والخارج. وأعتقد أن العمل الجيد هو الذي يفرض نفسه، بشرط وجود المناخ البعيد عن الشللية. ثم كوَّنت جماعة "أصوات أدبية" مع شعراء الزقازيق عام 1980 بالاشتراك مع د.حسين على محمد، ود.صابر عبد الدايم، ومحمد سعد بيومي، وأصدرنا أكثر من 30 عددا من مجلة أصوات، وكنا نهتم فيها بأدباء الأقاليم. وظهرت أصوات شعرية وقصصية تملأ الساحة الآن.. واستمرت علاقتي بالنشر في المجلات العربية والمصرية من عام 1977 وحتى الآن..".

كان شغله الشاغل إنجاز موسوعة؛ تضم شعراء مصر - منذ 1900 حتى 1990- بمجهوده المنفرد؛ أخذ الكثير من وقته؛ في تحقيق هذا الحلم؛ لكنه جابه معوقات كثيرة لنشر حلمه. وفي خطابه المؤرخ في 12/10/1991 إلى كاتب السطور، يكتب: ".. ألا ترى أنها فعلاً إضافة حقيقية للمكتبة.. هل لمست بنفسك مقدار الجهد والتعب المبذول في سبيلها.. أريت مقدار التعب.. والأمر.. تعتذر الهيئة.. على فكرة قمت بتصحيح الكثير من المعلومات والتواريخ التي ذكرها كتاب الأعلام وتبعه في الخطأ كتاب معجم المؤلفين.. ولعلك قرأت هذه التصويبات في مكانها بالموسوعة. ثم هل تستطيع أي هيئة حكومية إصدار مثل هذه الموسوعة وكيف تحصل على بيانات شعراء القرى الذين رحلوا عن عالمنا، ولم تنشر لهم أي شيء...".

لم يستطع أن ينشر سوى نسخة مختصرة، مقصورة على الشعراء المتوفيين فقط.. وترك الموسوعة بجزأيها في حوزة ورثته؛ ورغم مرور خمسة عشر عامًا على وفاته؛ ما زالت قابعة وسط أوراقه؛ تنتظر النشر.

لا يشعرك أبدًا، بهمومه أو آلامه؛ الصبر والصبر مبدأه؛ لا يتململ من قيد مرضه ومحبسه الذي كُتب عليه. أخذت منه التفاؤل؛ وتعلمت منه الصبر والتجلد في مواجهة المكتوب. على المرء أن يتحلى بالإرادة والصبر في مواجهة المنغصات الحياتية. لم تمنعه ظروفه الصحية من الحضور إلى الندوات والأمسيات الشعرية في القاهرة، ومعرض الكتاب.

عقب اللقاء معه في معرض الكتاب عام 1995 وصلتني رسالته – الأخيرة – المؤرخة في 11/2/1995: ".. سعدت كثيرًا بلقاء معرض الكتاب، والحمد لله كانت أمسية طيبة.. وأعتقد أنني أحسنت ليلتها.. وصدقني كان وجودكم معي من العوامل التي ساعدتني على الإجادة.. والحمد لله والشكر لله. الأحوال هنا على ما يرام.. وطبعًا في الصيام يقل النشاط بعض الشيء، وقليلاً ما أقرأ وأكتب.. وكثيرًا ما ألتقي بالرد على خطابات الأصدقاء..".

من بدء تعارفنا، أصبح عبدالله شرف صديقي الحميم بل أخي الأكبر الذي أحبه وأجله. رغم أنني كنت في خطواتي الأولي على درب الإبداع والكتابة – حينئذ - ألفيت اهتمامًا منه بما أكتب، وإذا أعجبته قصة، يسارع بنشرها في مجلة "الرافعي"، أو في أثناء متابعته لكل ما ينشر في الصحف والمجلات الأدبية وجد قصة منشورة لي، أفاجأ بإرسالها لي بالبريد. ومن يراه من الأدباء المبدعين، خليق أن أتعرف عليه يذكر لي اسمه وعنوانه البريدي حتى أتواصل معه، فهو من عرّفني على المبدع الراحل رستم كيلاني، والشاعر جميل عبدالرحمن، والروائي جمعة محمد جمعة، والروائي الكبير محمد جبريل، وغيرهم.

ولكي نتعرف أكثر على النفس الشاعرة للشاعر عبدالله شرف، نعرض لبعض الخطابات التي أرسلها لي، ونشرتها في كتاب: " عبدالله السيد شرف الذي عرفته". عن أثر الأصدقاء في حياته، يتحدث في رسالته، المؤرخة في 30/7/1988: ".. ويبدو أن زيارات الأصدقاء، تجلو ما ران على النفس من صدأ.. وأيضا خطابات الأصدقاء لها نفس الأثر..".

رغم أنه تعرض لأزمة صحية إلا أنه لم يتوان في كتابة خطابه المؤرخ في 24/1/1989: " .. معذرة لتأخري في الرد عليك، على خلاف العادة، فقد مرت عليّ ظروف مرهقة للغاية، باعدت بيني وبين الأوراق والقلم، وكل شيء والحمد لله على كل حال، ولقد وقعت فريسة لآلام صدرية رهيبة.. منعني الطبيب بعدها من الحركة، والتدخين، والشاي.. فلم أتمكن من الرد على رسائل الأحباب، ويعلم الله مدى تأزمي من هذا، وإحساسي بالضيق، والحمد لله.. أسألك الدعاء.. ومعذرة لرداءة الخط فما زلت أشعر بالإرهاق، وأكتب هذه الرسالة من فوق الفراش..".

في إحدى زياراته - القليلة – إلى القاهرة، لم يخبرني بها فتضايقت، وبعثت خطابًا، أستفسر عن السبب، وجاءتني رسالته المؤرخة في 9/9/1990: "ذهبت إلى القاهرة في الثانية عشرة والنصف وهذا يعني أنك كنت في العمل، ولا أعرف رقم تليفون العمل.. وخرجت من الهيئة في الواحد والنصف، وكان الجو شديد الحرارة، لذا قررت العودة دون تأخير، فقد كان معي ثلاثة من الأصدقاء رأيت أن بقائي في القاهرة، قد يضايقهم نظرًا لشدة الحرارة. ولهذا بادرت بالعودة إلى صناديد. وأقسم لك أنني عندما زرت الإسكندرية منذ أسبوع لم أتصل بالأصدقاء إلا مساء السبت، وكان موعد عودتي صباح الاثنين، ولهذا زارني العديد من الأصدقاء يوم الأحد، ولم يتمكنوا من فرض كرمهم عليّ نظرا لضيق الوقت.. وبهذا التصرف نجوت من كرمهم، وإزعاجهم. صحيح أني سمعت لومًا شديدًا، وتقريعًا عنيفًا، لكني أحسست بالراحة..".

وفي خطابه المؤرخ في 2/2/1991، يكتب: " ... ذهبت إلى الأستاذ محمد جبريل، وهو بجوار المعرض .. سلمت عليه – على الواقف – ثم ذهبت إلى العم يحي حقي الذي أصر على النزول، حيث تقف العربة، ورحنا نتحدث لمدة دقائق - وهي المرة الأولى التي نتقابل فيها - ثم انصرفت.. والأستاذ الفاضل يحي حقي، لم يعد يقوى على الكتابة.. ولا حتى القراءة، وهو منذ عامين لا يكتب لي، ولا يرد على رسائل، وقد اشتكى لي من عدم قدرته على الكتابة والقراءة، وهو إنسان في غاية النبل والإنسانية.. كما أنه في غاية الظرف..".

وبعد وفاة والدته جاءتني رسالته، المؤرخة في 30/5/1992: "ها أنذا أعود إلى الأوراق والقلم. وأسأل الله أن يكتب لنا التوفيق. صدقني يا أخي الطيب ما زلت أعاني. وإنه لأمر غريب أن يشعر المرء باليتم، وهو على أبواب الخمسين أسألك الدعاء."

بطبيعة الحال، كانت الصداقة بيننا لها بصمة جلية في رؤيتي للحياة والناس، أخرجني من عزلة الإبداع إلى فضاء أرحب، والتحلي بعناد الأمواج لمجابهة منغصات المشهد الأدبي. في كل عمل إبداعي صدر لي بعد وفاته، تجد قصة كتبتها عنه أو مشاعري قبالته، لمعزته البالغة وأثره في حياتي.

في قصة: "عبدالله السيد شرف". بقصص: نهار الحلم، إقرأ ما كتبت:

" .. يحضن بعينيه الأصدقاء.. الكائنات في ملكوت الله .. لا يمل من كرسيه، وقيده.. يحلق بروحه الوثابة .. يمتشق صهوة الحرف.. تهديه عروس الشعر: قصائده، المعجونة بذرات نفسه الشفيفة..

يملأ الدنيا شدوًا، ودندنة...

يلتف حوله - المحبون - يقطفون من ثماره..

تأخذهم اللحظة من نشوة مدارج الشعر، السابح في الملكوت...

... تباغتهم لحظة الفراق - المنتظر - لكن عليهم بالصبر؛ ليوم لقاء ..".