عزالدين جلاوجي: الرواية معركة تهدف إلى إعادة بعث الحياة

القاهرة ـ من أحمد رجب

بدأ المبدع والأكاديمي الجزائري عزالدين جلاوجي مسيرته مع الإبداع بكتابة القصة القصيرة، حيث صدرت مجموعته القصصية "لمن تهتف الحناجر؟" في 1994، ثم انتقل إلى المسرح والكتابة للطفل. وتأخر كثيرا اهتمامه بالرواية، التي تكاد تشغل كل اهتماماته الإبداعية في السنوات الأخيرة، فهل كان هذا التدرج ضروريا لكاتب الرواية؟

يقول جلاوجي "فعلا كان تدرجي كما ذكرت، وأتصور أن هذا التنوع في الأجناس شكل لدي ثراء كبيرا في كتابة الرواية، التي هي الحياة على حد قول أندريه جيد، إنها عالم زاخر وعميق يعيد تشكيل الحياة بصورة فنية وجمالية، عالم يقدم الإنسان في أعماقه وفي علاقاته المختلفة، كنت أتصور دوما أن الرواية عالم مخيف، يحتاج الاقتراب منه إلى امتلاك أدوات معرفية وجمالية وحتى حياتية تجريبية، منذ البداية لم أر الرواية مجرد حكاية نرويها، ذلك مطروح على قارعة الطريق على حد قول الجاحظ، بل هي فن يجب على كاتبه أن يكون مدججا لأنه بصدد خوض معركة يعمل فيها ليضغط الحياة ويعيد بعثها بلمسات فنية، وهذا لا يتأتى لكل الراغبين، وأتصور أن الاستسهال الذي ساد اليوم هو الذي جنى على الرواية العربية، ننتج آلاف النصوص سنويا ثم هي مجرد ركام من الأوراق".

ثنائيات متضادة

المبدع ليس مؤرخا ولن يستعمل أدوات المؤرخ ولا يسعى لتحقيق غاياته، ولن يطمئن إلى ما كتبه التاريخ الرسمي الموجه لأغراض أيديولوجية

في الفراشات والغيلان ثمة توازٍ مفترض، نجده أيضا في الحلم والفجيعة، فقد اعتمدت الكاتب في بناء أعماله خصوصا الروايات الأولى على الثنائيات المتضادة، عن ذلك يقول "يشكل العنوان متن النصوص في أقصى قدرات اللغة على التكثيف والاختزال، وهو ما يجب أن ينجح فيه الأديب، وقد شكّل في باكورتي القصصية سؤالا للحيرة، "لمن تهتف الحناجر؟" لعل ذلك كان تعبيرا عن حيرتي وأنا أقف في مفترق الطرق، طرق الواقع وطرق الأفكار، ثم تأكد ذلك من خلال مجموعتي القصصية الموالية "صهيل الحيرة"، إلا أنه أخذ منحى آخر بعد ذلك في نصوصي الرواية، حيث تجلت هذه الثنائية الضدية بقوة، الفرشات/ الغيلان، الحلم/ الفجيعة، الرماد/ الماء، إذ أن الحياة في حد ذاتها دفاع وصراع ولا يمكن أن تستقيم إلا بهذا التدافع وهذا التصارع، ولا يستقيم الفن إلا بذلك أيضا، لأنه انعكاس لهذه الحياة، وبقدر ما تٌظهر نصوصي الروائية هذا الصراع في متونها، تحيل عليه من عتبته الكبرى، لتعمل على تعرية الزيف والانحراف في الإنسان أساسا وفي واقعنا العربي على وجه الخصوص، وهو واقع ساد فيه انقلاب القيم، فلا عجب أن يغسل الرماد الماء.

المثقف سلبيا

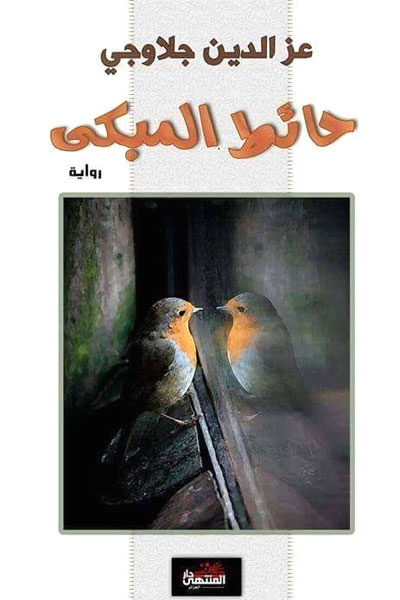

في الفراشات والغيلان أيضا نجد فاتح اليحياوي، وهو المثقف الذي اعتزل نموذجا للمثقف المنزوي المهزوم. وهكذا حال المثقف في روايات جلاوجي، مهزوم أو متخاذل، يؤكد جلاوجي حرصه على حضور المثقف في أعماله فيقول "لا تكاد تخلو رواياتي من حضور صوت المثقف، في العشق المقدنس، حائط المبكى، أحلام الغول الكبير، سرادق الحلم والفجيعة، وحتى وإن تنوع حضور هذا المثقف لكني أريده دوما أن يكون صوت نفسه وصوت مجتمعه، بل أريده أن يكون صوت الإنسانية في مدارج رقيها، داعيا إلى الخير والحب والجمال..".

وعن المثقف في رواياته يقول "أحيانا يتجلى مناضلا صلبا عنيدا متحديا مضحيا بكل ما يملك، مفضلا لصعوبة الحياة وللسجون على تأييد ما يراه باطلا، وخير مثال على ذلك شخصيات منير وذياب والجازية في رواية "راس المحنة 1+1=0"، وقد لا أتفق معك في أن فاتح اليحياوي كان سلبيا ومنزويا في الرماد الذي غسل الماء، بل كان مثقفا راقيا متعاليا رغم محاولاتهم تدجينه وشراء قلمه وضميره إلا أنهم لم يفلحوا، ظل متعاليا، ظل عصيا عليهم على رأي إدوارد سعيد "المثقف عصي على السلطة" السلطة بمفهومها الواسع فيما أتصور، سلطة الدولة، سلطة الدين، سلطة المجتمع، والفرق بين المثقف في رأس المحنة والمثقف في الرماد الذي غسل الماء، أن الأول كان جماهيريا آمن بالشعب الذي سينتفض حتما ويغير، آما الثاني فقد فقد الثقة في سلطة الدولة وسلطة الدين وسلطة المال والمجتمع، لم يؤمن إلا بنفسه وذاته، وتعالى على الجميع لأنهم ارتكسوا، وذلك جلي في واقع الإنسانية على مدى قرون من الزمن، ولنا أن نعود إلى تاريخ الأنبياء وهم يمثلون أيضا صوت المثقف الرافض الساعي إلى التغيير، نجح بعضهم إلى حد ما، لكن أكثرهم أصيبوا بالخيبة، ولنا في النبي نوح وإبراهيم ويحيى إلى موسى وعيسى، أمثلة عن الانتكاسات والخيبات".

الرواية تجريب

يرفض جلاوجي القول بأن الإفراط في التجريب وجعله هدفا في حد ذاته يدفع الرواية نحو النخبوية، بحيث يشكل هوة بين الأدب ومن يعبر عنه، ويقول "التجريب صنو الإبداع إن لم يكن هو ذاته، لا يمكن أن نتصور إبداعا دون تجريب، إذ لولاه لظلت البشرية على أمر واحد تجتره منذ الخليقة الأولى، الرواية في حد ذاتها تجريب انطلق من فنون أخرى كالملحمة والحكاية الشعبية، وقد أفاض في ذلك الباحثون كهيجل ولوكاتش وباختين وغيرهم.

وحتما فإن الناس أعداء ما جهلوا لذا نراهم يرفضون الجديد، وربما يحاربونه ثم يتبنونه مع الأيام، ويصير ما كان تجريبا ونخبويا أمرا عاديا نبحث عن تجاوزه، ويمكن أن نأخذ أمثلة عن ذلك من الفن التشكيلي وعن التكعيبية والسريالية بالذات ورائديها دالي وبيكاسو، لا نتصور أبدا أن التجريب لديهما قد قوبل بالتصفيق من أول يوم، وفي العالم العربي نضرب مثالا عن ذلك بقصيدة التفعيلة.

ملحمة جزائرية

وعن روايته "الحب ليلا في حضرة الأعور الدجال" وهي جزء من مشروع سردي طموح يعالج التاريخ الحديث للجزائر. يقول الروائي: "ردتها ملحمة، رواية من ستة أجزاء كتبت منها جزئين ونشرتهما في 1200 صفحة تقريبا الأول بعنوان" حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"، والثاني بعنوان "الحب ليلا في حضرة الأعور الدجال"، وأخوض معركة كتابة الرواية الثالثة، وهي كلها ترصد التحولات الكبرى للمجتمع الجزائري، وتعري جرائم الاحتلال من 1830 إلى 1962، و ما تبقى من أجزاء سيخصص لفترة ما بعد استرجاع الحرية أي من 1962 إلى يومنا هذا.

لا شك أنه عمل شاق ومرهق يحتاج لمعرفة عميقة بالمجتمع الجزائري ليس على مستوى التاريخ فقط ولكن على المستوى الاجتماعي والثقافي والنفسي، مع وجوب تجاوز التاريخ الرسمي لسببين على الأقل الأول أن المبدع ليس مؤرخا ولن يستعمل أدوات المؤرخ ولا يسعى لتحقيق غاياته، والثاني أنه لن يطمئن إلى ما كتبه التاريخ الرسمي الموجه لأغراض أيديولوجية، لتكون الرواية بحثا في المسكوت عنه، وكشفا عن الهامش الذي ظل مغيبا، ورغم أن كتابة الرواية التاريخية هي مغامرة تشبه من يسعى ليجمع بين النار والماء في يد واحدة، فهي مغامرة عذبة وأنت تطيح بالمقدس المؤله، وتسمح لصوت المهمشين أن يرتفع عاليا". (وكالة الصحافة العربية)