كيف يمكن للراديو أن يلتحق بالتطور الرقمي الفائق؟

فكرت كثيراً وانا متجه إلى العرض المسرحي "الراديو" إخراج محمد حسين حبيب وتأليف كين تسارو - ويوا ، الذي قُدم في جامعة بابل كلية الفنون الجميلة بتاريخ 1/6/2021، وقلت ماذا سيقدم العرض من جديد والاستعارة الاسمية له كادت أن تنقرض، كيف سأتفاعل مع عرض مسرحي اسمه راديو، إزاء التطور التكنولوجي الفائق ومغرياته المتاحة في متناول اليد كالسينما وما تعرضه من أعمال عالمية، فضلاً عن مغريات الصورة البصرية للعروض الاستعراضية وأشكالها الماتعة التي ترتكز على التقنيات الرقمية والإضاءة الليزرية، بالإضافة إلى الألعاب التفاعلية التي هي في كثير من الأحيان أكثر إبهاراً مما يُقدم في عديد من العروض المسرحية، وما عزز في خاطري هذه الفرضية، تَصَوري أن أغلب شخصيات العرض تنتمي لإيقاع جيل السبعينيات، الذي لا ينسجم كثيراً مع الجيل المعاصر والمزاج الذي يعيش فيه، فتبادر في ذهني، وأذهان ممن يفكرون بطريقتي، أننا سنشاهد عرضاً تعليمياً / تربوياً/ مدرسياً بامتياز، وهذا ما لا يمكن أن يقدم لنا المتعة أو الإشباع الخيالي بوصفه قائم على وظيفة معينة، بالإضافة إلى أن أغلب الممثلين في العرض هم من الذين لديهم خبرة في مجال المسرح المدرسي ومتضلعين فيه، فافترضت أن اشتغالاتهم السابقة ستتمظهر في الراديو، وكل المعطيات تؤكد هذه الفرضية، ابتداءً من تصميم بوستر العرض الذي يُشير صراحة لصورة الراديو/ المذياع هو نفسه لا لشيء آخر يمكن أن يكسر أفق توقعي.

بقي هذا التصور حتى لحظة دخول القاعة وما زاد على ذلك؛ واقعية الصورة الأولية للعرض والمباشرة المقدمة على الخشبة من خلال بعض الأدوات والإكسسوارات التي تظهر، كون الستارة لم تفصل بين الخشبة والصالة، فهي مفتوحة منذ البداية، فضلاً عما يعلنه المخرج في شاخصة العرض، أن مدة العرض ستين دقيقه، قلت في نفسي يا له من عذاب.

على صعيد التنفيذ التقني للإضاءة والصوت فقد وفْقَ كل من (علي عادل) و(علي المطيري) بالتنفيذ المنضبط الذي سار مع إيقاع الممثلين والشكل البصري للعرض

بدأ العرض بمشهد استهلال عَرفَ من خلاله المخرج، طبيعة شخصياته التي ستُدير دفة العرض، وكَشَفها لنا مرة واحدة، فتنوعت بين البائع (حسنين الملا) والموظف (علي التويجري)، وصاحب الدار (مهند بربن)، والنزلاء الذي فيه (أحمد عباس، ومحمد حسين حبيب)، ثم يستمر العرض ليكشف عن شخصيتين رئيسيتين/ النزلاء، امتازت صفاتهم بالكسل والملل والفقر، وعدم الإرادة، فهما نموذج للإنسان المتقاعس العاجز عن مجابهة المجتمع والانخراط فيه، تدور أحداث العمل في غرفة تنقصها جملة من مقومات العيش الكريم، ليس لديهم ما يفعلوه سوى أن يقضوا الساعات من اليوم في نقاشات لا طائل منها يختلفون في بعضها ويتفقون في الآخر ليس عن قناعة أنتجها الحوار، إنما لمصالح خاصة، وهكذا تنتهي لديهم الأيام، ويتهربون نهاية الشهر من صاحب الإيجار باستخدامهم شتى أنواع الكذب والخديعة والاحتيال.

على الصعيد الفني لجماليات العرض امتازت الصورة البصرية بمنطقتين الأولى أشبه بمنصة مرتفعة عن خشبة المسرح تتوسطها شخصية مستمعة للأحداث عبر الراديو، قدمها (علي العميدي) التي ظهرت منذ الوهلة الأولى للعرض حتى نهايته، ما يحسب لصانعها أن هذا التشكيل أعطى شكلاً بصرياً مغايراً عزّز من تأثيث فضاء العرض، وما يحسب عليه عدم توظيفها بشكل فاعل، إذ بقيت أشبه بالصورة الثابتة طوال فترة العرض ولم يتم تفعيلها والممثل الذي فيها إلا في حركة بسيطة تُشير إلى تغير موجة الراديو وهي غير كافية، وقد كان بالإمكان أن تتداخل مع القسم الآخر على خشبة المسرح عبر تعليقه على الأحداث سلباً أو إيجاباً، أو تفعيل أدائه مع الراديو بوصفه ناقلاً لحركة النزلاء وما يحدث معهم وهذا بطبيعته يمكن أن يزيد من فاعلية الصورة البصرية للعرض.

والقسم الآخر هو المنطقة الثانية على الخشبة بوصفها غرفة للنزلاء، جاء تأسيس المكان والصورة الإخراجية فيه بشكل اعتمد الواقعية في منطلقاته، وكل ما قُدم فيها بصورة واقعية، بدءاً من الأزياء إلى الديكور والإكسسوارت، إذ تم توظيف السرير/ المنضدة/ المغلاة/ الراديو /الشاي/ الأكواب وتدور الأحداث، وكأنك تسمع النص لا أن تشاهده ما أعطى الحيز الأكبر للمنطوق على حساب الصورة البصرية للعرض، ولعل الغاية من تقديم العرض بشكله الواقعي هو لأن المخرج مدرس لمادة الإخراج في الكلية، إذ أراد أن يبين لطلبته والمشتغلين في المسرح أن العرض يمكن أن يُقدم بشكل واقعي بالاعتماد على حرفية المخرج ومهاراته رغم كل ما للتقنية من إبهار جعل من البعض يتصور أنها أطاحت أو يمكن أن تطيح بالعرض المسرحي الذي يعتمد على تقنيات الممثل الاعتيادية وتقنيات المسرح التقليدية، إذ أثبت مخرج العرض أن المسرح يمكن أن يُقَدَم بواقعية رغم العصف التكنولوجي الذي أعاد صياغة الفنون بمجملها.

وما يحسب له ولـكادره الدرجة العالية من الإتقان والاهتمام بأدق التفاصيل على خشبة المسرح، إذ سار كل شيء بانتظام وانضباط عال، رغم كثرة التفاصيل التي يستخدمها الممثلون، إلا أن كل شيء تم توظيفه بشكل منسجم مع الشكل العام للصورة البصرية وحركة الممثلين فيها، وما زاد من فاعلية العرض هو الترابط الوثيق بين أجزائه الذي جعل من إيقاعه متدفقاً لم يسمح لأذهاننا كمتفرجين أن تغادر ولو لثوان خارج ما يحدث في الخشبة على مدى ستين دقيقة، وهذا ما لا يتحقق بسهولة إلا إذا كان للعرض منطق يساعدنا على متابعة أحداثه وتفسيرها لأن متعة المسرح مركبة تحدث نتاج المزج بين المراقبة والتفكير والانفعال، والتسلية.

استمرت وتيرة العرض بالتزايد رغم اعتماد الممثلين على تقنياتهم الاعتيادية وما هو متاح من إكسسوارات دون أي معززات رقمية ساندة. وإن الحركة المنضبطة للممثلين وتعاملهم مع مكونات العرض التقنية وترابط أجزاء المَشْاهد مع بعضها البعض، والشخصيات، جعل من العرض يسعى إلى تحقيق الهدف الأعلى وخط الفعل المتصل الذي نادى به المخرج الروسي الكسي بوبوف عبر تحقيق السمترية والترابط المنسجم بين الممثلين ومكونات العرض.

أما المنظومة الأدائية للممثلين فلها الكفة الأكبر من جماليات العرض، وقد فاقت عمل المخرج في إنشاء الصورة البصرية إذ امتازت الشخصيات بتنوع أدائي لافت، واجتهاد واضح في مجمل الشخصيات المقدمة، لا سيما شخصية (الآلي) التي مثلها (أحمد عباس) ولشدة أدائه المتدفق أعاد في ذاكرتي تساؤلاً فحواه ماذا يفعل الممثل حتى يصل إلى جماليات الأداء وذروته؟

ماذا يفعل الممثل في لحظات التجلي التي تجعلنا كمتفرجين نشعر بتلك النشوة ونتفاعل مع أدائه؟ إذ قدم جملة من الأداءات المختلفة في آن واحد، كان جائعاً فأشعرنا بصراع أحشاء معدته، صار ثملاً زكم أنوفنا برائحة الخمر، ثم أميراً ليغمرنا برهبة الحكام وعظمتهم، فضلاً عن صمته المدقع الذي نقلنا إلى عوالم خارج فضاء العرض لحظة اكتشافه أقرب الناس إليه (باسي) يمارس الحيلة والكذب والخديعة حينما انتحل صفة رسمية غير صفته وخدع الآخر بها، فجاء أداؤه أشبه بالعصف الذهني الذي جعل من صمته كلاما منطوقا. ومن خلال مشاهدتي لـ (أحمد عباس) بوصفه ممثلاً أزعم أن هذه الجماليات جاءت نتاج جملة من الفواعل:

1- الدقة في تفعيل تقنياته الصوتية والجسدية بشكل مهاري عال، وهذا تبلور نتيجة للخبرة المتراكمة والتمرين المستمر للممثل.

2- الجهد الأدائي الواضح في تحقيق تطابق الفعل الداخلي مع الفعل الخارجي للشخصية.

3- الوعي في العمل مع نفسة بوصفه (أحمد) ومع الشخصية التي مثلها (الآلي) وجعل مسافة بينهما.

4- تطابق الفعل الأدائي لمهاراته العقلية وخياله وانفعالاته، مع الفعل الخارجي للجسد.

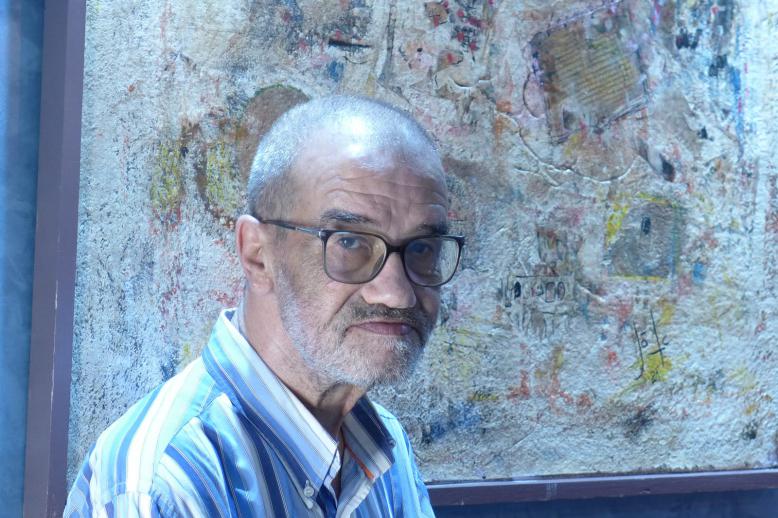

أما أداء الممثل (محمد حسين حبيب) فإنه وْسِم بالاستراخاء العالي والتلقائية في الفعل ورد الفعل، ورغم ما لهذه الصفات من أهمية في الأداء فانها أوقعته في مطب آخر، إذ أنه لم يعطِ للشخصية التي مثلها نمطاً معينا أو سلوكاً خاصاً بها، كما فعل أقرانه الممثلون في الشخصيات الأخرى من العمل ذاته، فظلت شخصيته دون ملامح واضحة، ولشدة استرخائه غالباً ما كان ينقل حركاته اليومية الاعتيادية المألوفة نفسها على خشبة المسرح، كظرب كلا يديه مع بعضهما (وهي تصفيقةٌ واحدة) في أطراف الأصابع، وقد تكررت لأكثر من مرة دون تبرير واضح، فضلاً عن إيقاع شخصيته الذي لم يكن ينساق بوتيرة منتظمة، فتمظهر ذلك من خلال جملة من الحركات التي تم رصدها، عبر وضع يديه في جيوب بنطاله، وتارة أخرى يلفها على ذراعيه وكانه حائراً بها، ما أعطى انطباعاً غير راكز عن شخصيته، كما بان جلياً عدم اعتماده هيئة واضحة للشخصية التي مثلها في مشهد الرقص الذي قدمه، فإذا افترضنا أن هذا الأداء للشخصية العفوية التي فيها شيء من شخصية الممثل (محمد حسين حبيب) فهي غير منسجمة مع هيئته وعمره، لذا كان الأجدر أن يرسم ملامح واضحة لشخصية (باسي) وخطاً يتفرد به عن شخصيته كممثل، وربما يعود السبب في ذلك للوظيفتين المناطة به (المخرج والممثل) الذي يؤديهما في آن واحد، أما على صعيد أدائه الصوتي فقد امتاز بالقوة والوضوح والثبات.

فيما جاءت شخصية صاحب الدار التي قدمها الممثل (مهند بربن) بوصفه سانداً للحدث الرئيس داخل العرض، فقد ساقنا معه ببراعة وحرفة وجعلنا نعتقد أنه ثملٌ حقاً، لكن سرعان ما كسر خط فعل الشخصية بمخاطبته لمنفذ التقنيات عبر اعتماده تقنيات الأداء الملحمي، فتحول من ذلك الشخص الثمل إلى الشخصية الواعية الراكزه التي وجهت خطابها عبر اللاقص الصوتي بنبر شجي ليكسر التماهي الذي قد يصل بين الشخصية والمتفرجين.

وقد سار على النهج ذاته شخصية رجل الأمن الذي جسدها الممثل (علي التويجري) ولا يؤخذ على أدائه إلا في مشهد التوسل لشخصية الضابط التي انتحلها (باسي) من خلال كثرة التوسل وطلب العفو (أرجوك يا سيدي ... سامحني يا سيدي) فقد تكررت مراراً، وكأن هناك ضعفا في بنية النص لم يتم تداركها من قبل الممثل أو المخرج، وقد كان بالإمكان تعضيد المشهد بحوارات أخرى. وكذا الحال بالنسبة لشخصية البائع الذي قدمها (حسنين الملا) بوصفها ساندة للشخصيتين الرئيسيتين في العرض، فقد كان لهم الفضل في تعزيز إيقاع العرض وتنوعه.

أما على صعيد التنفيذ التقني للإضاءة والصوت فقد وفْقَ كل من (علي عادل) و(علي المطيري) بالتنفيذ المنضبط الذي سار مع إيقاع الممثلين والشكل البصري للعرض.

إن ازدياد وتيرة إيقاع (الراديو) وتماسكه طوال الستين دقيقة بعرض امتازت خصائصه الأدائية والبصرية (بالواقعية) هو الذي عزز الاعتقاد بأن الراديو يمكن أن يلتحق بالتطور الرقمي الفائق.