مو يان: الذكريات تطل عليَّ تترقب إشارة البدء بالكتابة

تعد ذكريات مرحلة الطفولة والشباب مخزونا ثريا وخصبا في عطائه لدى كافة المبدعين من شعراء وقاصين وروائيين وفنانين، سواء كانت هذه الذكريات مبهجة أو مؤلمة، حيث تلقي بظلال واسعة على تشكيل آفاق المخيلة فضلا عما تتركه من آثار على الجسد والروح، الأمر الذي يتجلى في الرؤى والأفكار التي تنطلق منها أعمال المبدع على اختلاف الجنس الذي الأدبي أو الفني الذي يمارسه.

تأكيدا لهذه الرؤية وانطلاقا منها يمكن قراءة خطاب الروائي الصيني مو يان في حفل استلامه لجائزة نوبل بالأكاديمية السويدية 2012، وهو الخطاب الكاشف للتأثيرات القوية لذكريات الطفولة والشباب عليه، والتي يمكن تلمسها في مجمل أعماله الروائية، حيث قدم من خلالها صورا حية من هذه الذكريات وكذا تجاربه حينما كان شاباّ انطلاقا من الحياة في مقاطعته شاندونغ التي تتميز بكونها مقاطعة زراعية.

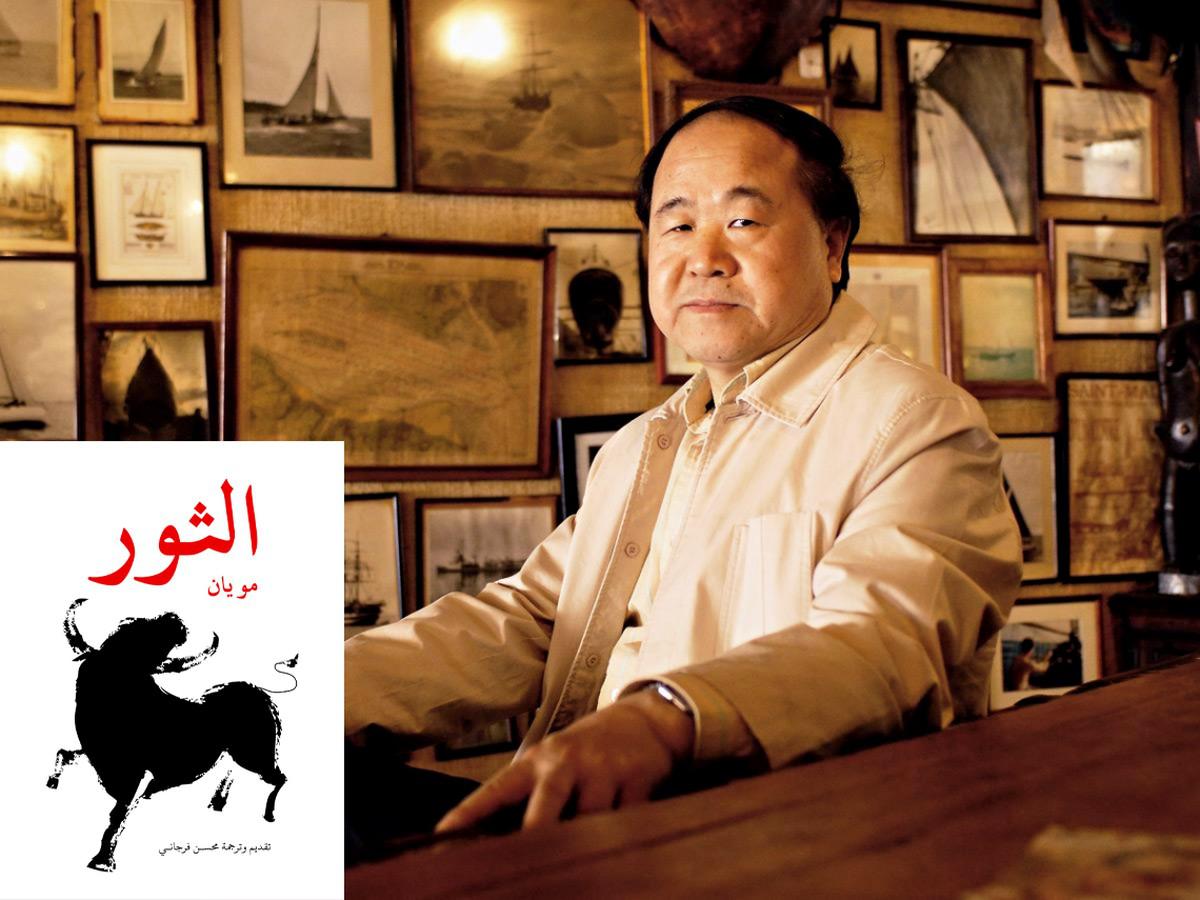

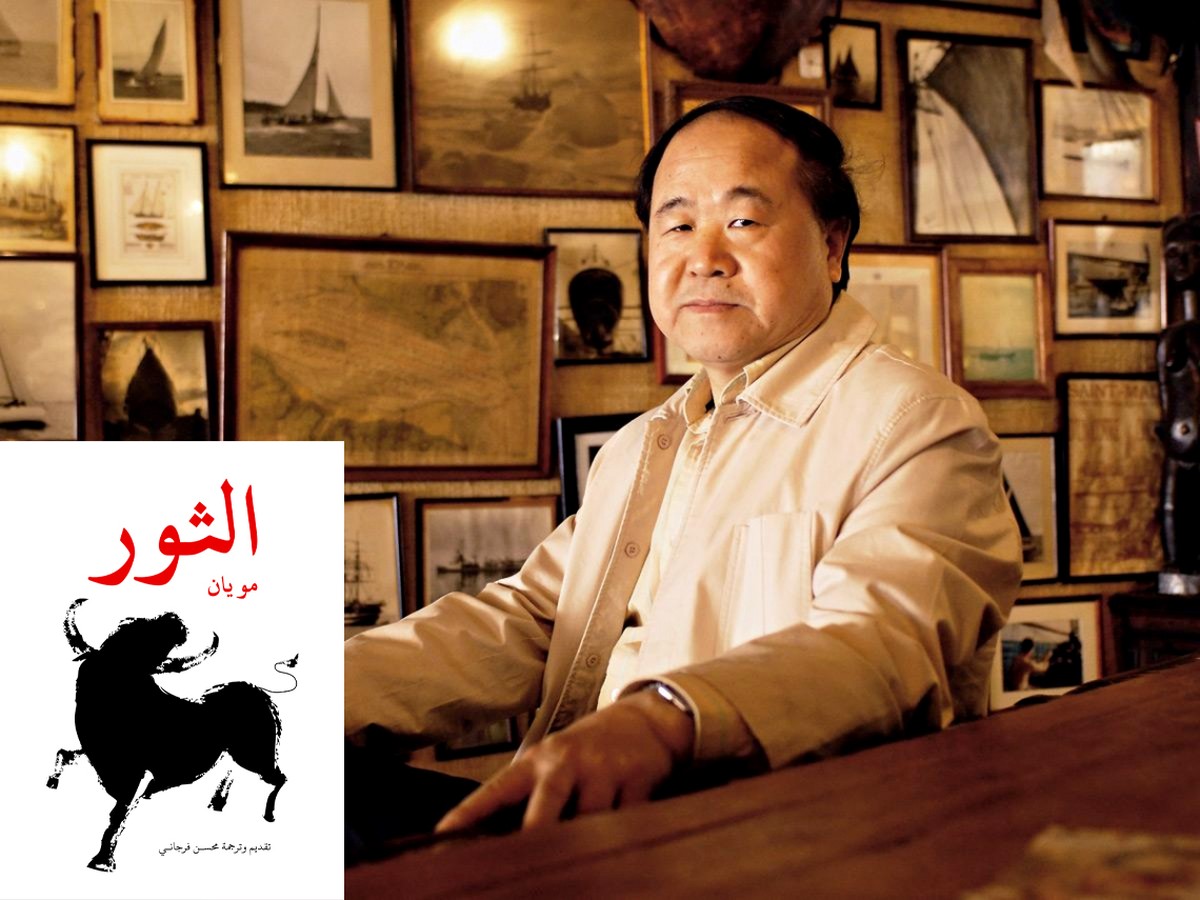

هذا الخطاب لمو يان افتتح به د.محسن فرجاني ترجمته لرواية "الثور" الصادرة عن مؤسسة هنداوي، هذه الرواية التي يأخذنا فيها في رحلة إلى الريف الصيني في القرن العشرين بعد ثورة التحرير، وتحديدا أثناء حُكم الرئيس ماو تسي تونغ؛ ليرصد حياة الريفيِّين البائسة ومُعاناتَهم اليومية من خلال الطفل المشاغِب "روهان"، الذي يروي عملية خَصْي الثيران في بلدته، وكيف تُمثِّل ضرورة ملحة من أجل الحد من نسلها؛ حفاظًا على الموارد الزراعية المُتاحة. لكنَّ الثور "شوانجين" يتعرض لنزيف حاد نتيجةَ عملية الخَصْي، فيُحاول الريفيون علاجَه وإنقاذه من الموت؛ وعندئذٍ نَلمِس الكثيرَ من المشاعر الإنسانية لدى القرويين وتعاطُفهم مع "شوانجين" وخوفهم عليه، وخاصةً العم "دو" الذي تمنَّى لو مات هو بدلًا من الثور.

يقول يان في خطابه "من أكثر الذكريات إيلامًا، ما وقع لي في طفولتي، عندما اصطحبتني أمي معها إلى إحدى المزارع الجماعية؛ حيث انهمكت في حصاد القمح. فبينما هي مشغولة بذلك، ظهر أمامنا المُشرف الزراعي فجأةً، فسارع صغار الفلاحين بالفرار، خشية بطشه، ولم تكُن أمي تستطيع الجري بنفس سرعتهم، فلحق بها، وكان قوي البدن، هائل الجرم، ورفع كفَّه عاليًا وصفعها بكل قوته، فارتج جسدها وسقطت أرضًا. فما كان من المُشرف إلَّا أن صادر حصيلتها من الحصاد، ومضى في طريقه هادئًا، يُطلق صفير الألحان. وعلى الأرض، كانت أمي جالسة تعالج نزيف الدم المحتشد بجانب فمها، وعلى وجهها ملامح انكسار، لن تزايل ذاكرتي ما حييت. والتقيت بهذا المُشرف نفسه، بعد سنوات طويلة، وقد نالت منه الأيام وتقدَّم به العمر واشتعل منه الرأس شيبًا. كنا قد التقينا به على قارعة طريق، وسط سوق بلدتنا، فهممت بأن أبطش به، لولا أن حالت أمي بيني وبينه، قائلةً لي بهدوء: "اكفف يدك عنه يا ولدي، فشتَّان بين مَن ضربَني يومئذٍ، وبين مَن تراه الآن".

ويشير "من بين ما أذكره أيضا أمر كان له أبلَغ الأثَر في نفسي؛ إذ كنا قد أعدَدنا وجبة "جياو تسي" ظهيرة أحد الأيام، احتفالًا بعيد منتصف الخريف، وكانت وجبة عامرة قلَّما أتاحت لنا الظروف الاستمتاع بمثلها. ولم يزِد نصيب كل فرد في بيتنا على طبق واحد. فما إنْ جلسنا إلى المائدة وتهيأنا للطعام حتى دق البابَ شحاذ طاعن في السن، فأردت أن أصرفه بإحدى ثمار البطاطا الحلوة، إلَّا أنه هتف بي متذمرا "كيف ترضون لي بقطعة ضئيلة من البطاطا، في حين تأكلون اﻟ "جياو تسي"، أين القلوب الرحيمة؟"، فلم أتمالك نفسي من الانفعال، ورددت عليه قائلًا "نحن قد يمر علينا العام بطوله، دون أن نشم رائحة اﻟ "جياو تسي". وحتى عندما يُتاح لنا أن نصنع منه شيئًا قليلًا، فلا يطول الواحد منا سوى طبق صغير لا يشبع جوعه! وها قد أعطيتك البطاطا الحلوة وفيها كفايتك، فإنْ لم تعجبك فامضِ بعيدًا لشأنك ولا توجع رءوسنا! "واستاءت والدتي من طريقتي في الرد على المسكين، وأنحت عليَّ باللائمة، وأسرعت لتُفرغ طبقها كله في مخلاة الرجل!".

ويكشف يان "في وقتٍ ما، كان يفِد علينا من الأسواق العامة الرواة والقصاصون للسير الشعبية، فكنتُ أُسرِع إلى حلقاتهم وأجلس متخفِّيًا في ركن، أستمع لفصول من الحكايا والقصص، غافلًا عما كنتُ مُكلَّفًا بعمله، فكانت تُنحي عليّ باللائمة. وعندما تجلس تحت ضوء مصباح شحيح الزيت، في الليالي الطويلة، تحيك ثوبًا أو ترتق أردية، كنت أنتهز الفرصة فأقص عليها ما سمعته في حلقات الرواة الشعبيين، وهو ما لم تكن تستسيغه أول الأمر؛ لاعتقادها بأن الرواة ليسوا إلَّا طائفة ممَّن يرتزقون بألسنة الكذب وأفواه الخرافة، من باب التكسُّب بالأقاويل، دون جهد مُثمِر خلَّاق. غير أنها كانت، بمرور الوقت، تُنصِت مليا إلى ما أنقله لها من حكايات، حتى لاحظت أنها كانت تعفيني من المهام الشاقة كلما حان يوم التسوق، في موافقة ضمنية على ذهابي إلى منتديات الرواة والحكَّائين، ومن جانبي، فقد حرصتُ على أن أردَّ لها الجميل بأن أضيف إلى ما أُعيده على آذانها من السير نتفًا من خيال، وبعضا من وقائع في ثنايا الحكي، ولم تكُن الذاكرة تضن عليَّ وقت الحاجة. لم ألبث أنْ ضقتُ ذرعًا بفكرة النقل المباشر لِما أسمعه من الرواة، فكنت أعمد إلى زيادة رقعة الحكايات بشيء من الوشي في أهداب التفاصيل، وكثيرًا ما كنت أبتكر من عندي فصولًا ومشاهد أتخلَّل بها نسيج القصص، وأحيانًا كنت أضع حبكة روائية مختلفة، وأصنع خاتمة مغايرة. ولم يقتصر جمهور المستمعين إلى حكاياتي على الوالدة فقط، وإنَّما امتدَّ ليشمل أختي الكبرى وعمتي والجدة. وكلَّما انتهيت من حكاية، كانت أمي تنظر إليَّ وملامحها مُثقَلة بالهموم، كأنَّها تريد أن تقول لي: "وماذا بعدُ يا ولدي؟ ماذا عندما تكبر؟ وكيف سيصير مستقبلك؟ أمعقول أن تصبح واحدًا من أولئك الحكائين المرتزقين بأفواههم في الساحات؟ وهل تضمن عيشك بهذا؟".

ويعترف "كنت أستطيع أن أُقدِّر أسباب مثل هذا القلق الذي سيطر على قلب أمٍّ، لأنَّ آفة الثرثرة إذا أصابت فتًى في قرية، فهي مدعاة إلى نفور الناس منه وابتعادهم عنه، بل قد يمتد أثر النفور والكراهية إلى أهل بيته أيضًا. ولعلَّ بعضًا ممَّا أوردتُه في روايتي "الثور" من فصولٍ تَروي شيئًا عن استياء أهل القرية من الولد الذي لا يكف عن هذر القول، إنَّما يرجع أساسًا إلى جذور عميقة في سِنِي طفولتي. وهكذا، فلم تكُن الوالدة تكفُّ عن النصح لي بأن أحفظ لساني عن الخوض في شتى الأقاويل، بل تمنَّت لو استطعت أن ألزم الصمت والهدوء. وبالرغم من هذا، فقد كانت طبيعتي تأبى إلَّا أن تتسلَّح بأقصى ما في طاقتها من طلاقة لسان بلغت حدَّ الإفراط في مواهب الحكي. وهو الأمر الذي لم تكُن تُحمَد عُقباه بأية حال، بيد أنَّ موهبة الحكي هذه كانت مصدر رضًا وسعادة لا تخفى آثارها على وجه الأم".

ويقول يان "توقَّفتُ عن الدراسة قبل إتمام المرحلة الابتدائية، بعد الحرمان من الدراسة، اندسستُ وسط معترك الحياة، وأضحت أذناي هي وسيلتي الحية في القراءة، وبهذا النمط من القراءة بدأتُ مشوار حياة.

ولم يكن غريبا على قريتنا أن تُلهم كثيرين بالمقدرة على الحكي، فقد سبق أن أنجبت هذه البلدة عينها، منذ أكثر من مائتَي عام، أحد أعظم كُتَّاب الرواية في تاريخ الصين، وهو الكاتب "بو سونلين" الذي كنت، مع كثيرين غيري في القرية، أعدُّ نفسي وريث حِرفته. ولطالما كنت أفتح أذنيَّ، سواء كنت في المزارع الجماعية أم تحت سقيفة الأبقار وحظائر الخيل، أم فوق الكانغ (الكنبة الريفية) الدافئ، أم حتى فوق عربات تجرها الثيران، كنت أنصت بكياني كله إلى السِّيَر والروايات الشعبية، وحكايات الخوارق والمُعجزات والملاحم التاريخية، والنوادر والطرائف. وكانت كلها عبارة عن مادة روائية مرتبطة بأرضنا، مثلها في ذلك مثل الظواهر الطبيعية وتقاليد حياتنا الاجتماعية، فكانت خصائص الحكي، هي ذاتها مفردات الواقعية كما لمسناها بأحاسيسنا. لم أكُن يومئذٍ أتوقَّع ـ حتى في أكثر الأحلام جموحًا ـ أن تدخل تلك المواد القصصية ضمن نسيج كتابة روائية، إذ لم يكُن يملك عليَّ حواسي، في ذلك الوقت، سوى الإنصات مليا إلى الرواة والحكائين، وكنت أومن بعالَم الروح والإله، وبأن للمخلوقات روحًا واعية، حتى إذا صادفت شجرات باسقات عظيمة الأفرع، وقفت قبالتها في خشوع. وكلَّما لمحت طائرا يُحلِّق في فضاء، أدركت بحسٍّ غريزي أنه سيدخل إهاب إنسان، ويتحول يوما إلى بشر يسعى مثل باقي الناس. وإذا لقيتُ بمحض مصادفة شخصًا مجهول الهوية، شككت في أنه مظهر جسدي لروح دابة من الدواب. هذا بينما أثناء عودتي آخِر الليل من عملي بمكتب الأشغال التابع للوحدة الإنتاجية، كانت تنتابُني مشاعر الذعر، فأقاومها بالصفير والغناء والهرولة فوق دروب حالكة المسير، وكنت أيامها في سِنِي النضج والمراهقة، وصوتي يمر بعتبات متباينة الرنين، وتغلب عليه نبرة زاعقة ناشزة، فكان غنائي عذابًا لا يُوصَف في أسماع أبناء قريتي من رفاق الطريق.

ويحكي يان "التحقتُ بالجيش في فبراير من عام 1976، أحمل مخلاة تحوي أجزاءً أربعة من كتاب "موجز تاريخ الصين"، كنت اشتريته بما توفَّر لي بعد أن باعت أمي ما تبقَّى من حُلي زفافها، تاركا ورائي "كاو مي"، تلك البلدة التي أحببتها وأبغضتها في آنٍ واحد، مبتدئا أهم رحلة في مشوار حياتي. وهنا، فمن الواجب أن أعترف بأنه لولا ما حققته الصين على مدى الثلاثين عامًا الماضية من تقدُّم وازدهار، ولولا الانفتاح والتغيير، لَما أمكن لي أن أكون كاتبًا روائيا اليوم. وسط حياة الجندية الصارمة الخشنة، تعرفت إلى موجة الكتابة الأدبية ذات الطابع الفكري التحرري التي اجتاحت ساحات الإبداع الصيني في الثمانينيات، وتحولت من مجرد صبي مُنصِت حينا إلى الرواة في الأسواق، وحكَّاء يُعيد سرد القصص حينًا آخَر، على أسماع أصدقائه وأهله، إلى تجربة التدوين الروائي بالكتابة".

ويتابع "ما أحكيه عن نفسي محدود للغاية، فسرعان ما أنتهي ممَّا أقصُّه عن الذات، لكي أنتقل سريعًا إلى سرد حكاية الآخَرين. أمَّا الجوانب القصصية من حياة أسرتي وأقاربي، وما دار حول أهل القرية من حكايات، وما سمعته بنفسي من أفواه الكهول والجدات من أحاديث وروايات قديمة.. فذلك كله يحتشد لديَّ، يحضرني من ركن قصي، مثلما تحتشد صفوف جند، لدى ساحة طابور، إثر صيحة نفير. يطلُّ عليَّ حشد الذكريات بعيون تترقب إشارة البدء.. بدء لحظة الكتابة. وفي الكتابة يتبدى الجميع: جدي، جدتي، أمي، الوالد، أخي الأكبر، أختي، عمتي، أعمامي، امرأتي، ابنتي، كل هؤلاء يُطلُّون برءوسهم من بين أسطر الروايات، بالإضافة إلى كثيرين آخَرين من أهالي قرية كاومي دونغبي، وبالطبع، يتطلَّب الأمر معالجة أدبية لظهور تلك الشخصيات بطريقة تمنح ذواتهم وجودًا متجاوزًا لحقائق فردانيتهم المعطاة في وقائع علاقاتها المباشرة، لكي تكتسب ملامح جديدة في سياق تخلُّق كيانها الأدبي.

ويضرب مثلًا "ظهرت صورة تُمثل شخصية عمتي، في أحدث رواية لي، وهي "الضفدع"، فلما فزت بجائزة نوبل، هرع الصحفيون إلى بيت العمة التي تمالكت أعصابها وتجشَّمَت عناء الرد على أسئلتهم الكثيرة، ثم ما لبثت أن نفد صبرها، وأسرعت تلوذ ببيت ولدها في المدينة. حقًّا، كانت عمتي النموذج الذي استلهمته لبناء إحدى شخصيات "الضفدع"، لكن صورة الشخصية في الرواية كانت تختلف تمامًا عن السمات الحقيقية للعمة في واقع الحياة.

عقب وفاة والدتي بلغ بي الأسى مداه، فقررت أن أهديها عملًا روائيًّا، وهكذا كتبت"صدور ممتلئة وأرداف كبيرة". ولَمَّا كانت المشاعر متدفِّقة وملامح الرواية مكتملة في ذهني، فلم أستغرق في كتابتها أكثر من ثلاثة وثمانين يومًا. وفيها أقدمت، بجرأة، على الإفادة من وقائع تجربة حياتية مباشرة، ولو أنَّ الجانب الدرامي كان مُستمَدًّا من خيال كتابة في بعض منه، وفي بعضه الآخَر استوحيت نماذج كثيرٍ منَ الأمهات في قرية كاومي دونغبي. وقد كتبت في صفحة الإهداء هذه العبارة: "إلى روح أمي في السماء!" لكن الرواية، في الحقيقة، مُهداة إلى كلِّ الأمهات فوق الأرض، انطلاقًا من رغبة طامحة تتملَّكني في أن تكون أمي صورة ذات تجريد مطلق، وبالقَدْر نفسه، أجعل من ملامح قرية "كاومي دونغبي" صورة مصغَّرة للصين، بل للعالم أجمَع.