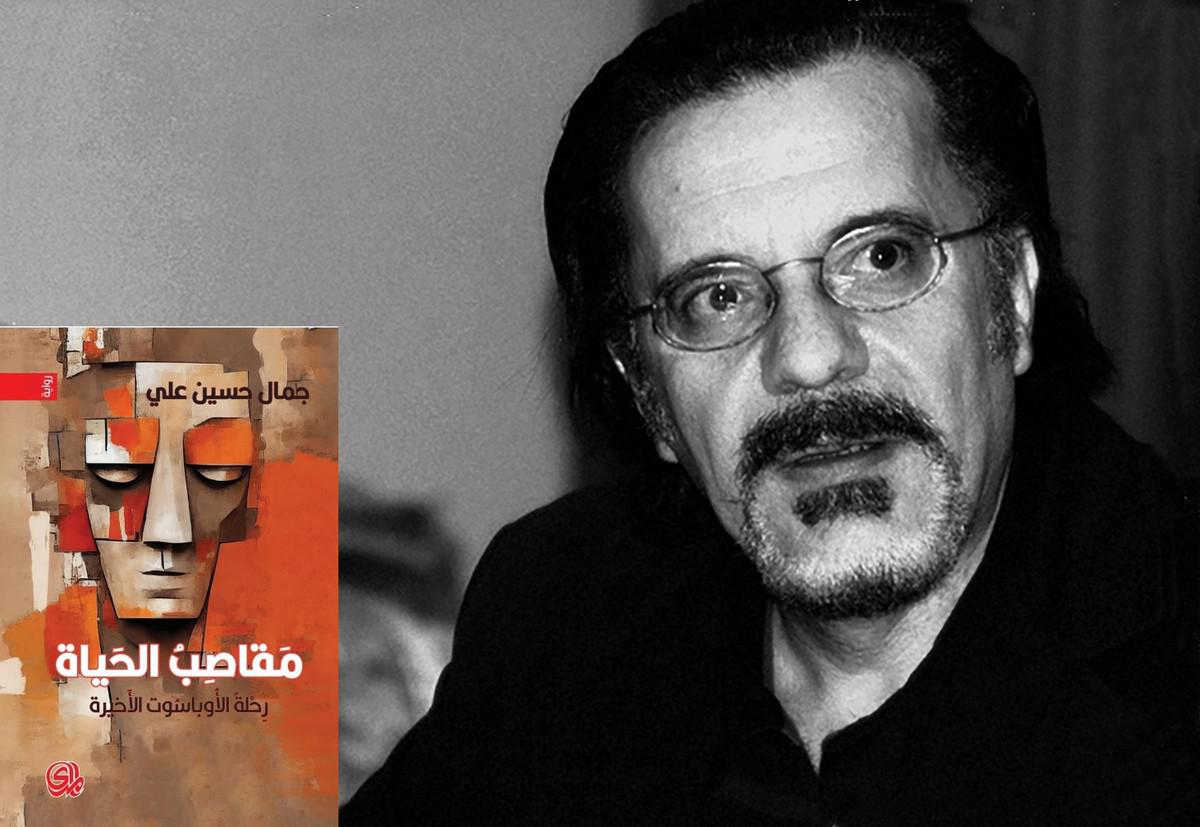

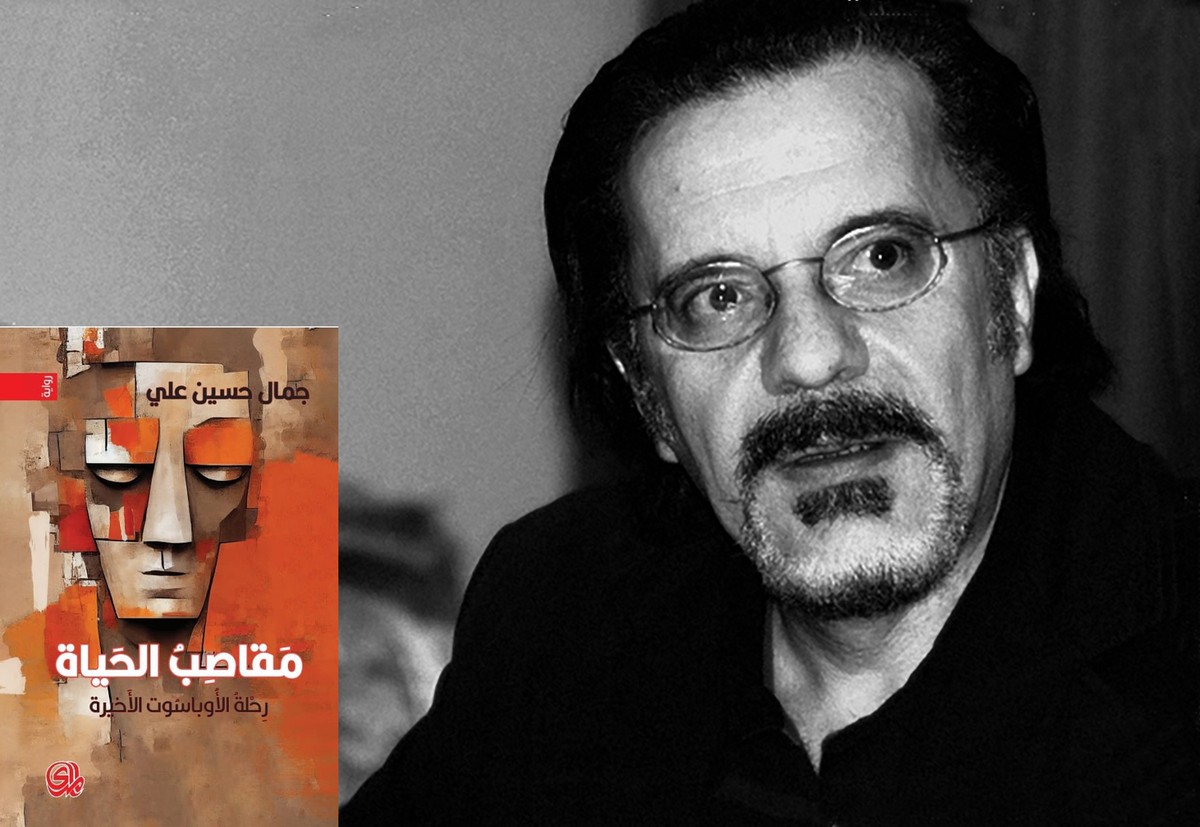

'مقاصب الحياة' شظايا غير متماسكة من الوعي

تلخص رواية "مقاصب الحياة.. رحلة الأوباسوت الأخيرة" للروائي العراقي د.جمال حسين علي، الأوضاع التي نعيشها وتفضح الكيفية التي تجري فيها الأمور في المجتمع السائر نحو الاضمحلال والتفكك والشلل والانهيار. فمن خلال قصة جلال الحميد نكتشف نهاية كبار السن كما في وديان الموت "الأوباسوت" الموجودة في اليابان القديمة، حيث يترك الأبناء آباءهم يموتون وحيدين في الجبال والوديان البعيدة عن القرى والبلدات. فالأوامر العليا تقضي بضرورة عدم إطعام الأفواه الزائدة، فيقضي كبار السن بعض الوقت في "محميّة الموت" معزولين، فيما تحوم العقبان والغربان حولهم بانتظار نفوقهم.. وهو ما يشبه "دور العجزة" في عالمنا المعاصر.

تدور أحداث الرواية حول جلال الحميد.. أو كما يعتقد هذا اسمه. متعهد وحيد، رجل بماض عريق وحافل بالعطاء والإنجازات لم يسبقه إليه إلا أشخاص يُعَدّون على أصابع اليد الواحدة، يعيش الآن بمفرده وسط مقبرة مع عشرات الجثث البشرية الحّية في مكان يطلقون عليه "دار العَجزة"، إنه ينسى اسمه أحياناً، ثم يعود فيتذكره ويسجله مراراً وفي أماكن مختلفة كي لا يضيع أثره.. يكتب رسائل لنفسه باسم أولاده حتى يبقى يعيش بينهم وربما كي لا ينساهم ويقنع نفسه بأنهم لا يزالون حوله.

هذا الشخص المسن يعرف القليل عن ماضيه، وعلى وجه الخصوص تلازمه صورة امرأة عجوز هي على الأرجح أمه. التي تأخذه صورتها إلى طفولته وشبابه، لكن لم يبق في رأسه سوى شظايا غير متماسكة من الوعي، وهو ما يلاحظه يومياً في دفتر ملاحظاته.

يذكر أن جمال حسين روائي وكاتب صحفي عراقي، ولد في العراق - مدينة البصرة. حصل على دكتوراه في الفيزياء والرياضيات من جامعة موسكو (1993). له أربع روايات منشورة أحدثها أموات بغداد، كما أصدر ثلاث مجموعات قصصية وكتباً مؤلفة ومترجمة في الأدب والريبورتاج الصحفي والسياسة. عمل في العديد من الصحف العالمية والعربية. حصل على جوائز في القصة والمسرح والصحافة.

صدرت روايته الأولى "صيف في الجنوب" عام 1983، وأتبعها - في فترة الثمانينات- بنشر روايتين هما "الفنارات" و "التوأم"، وفي عام 2018 تم إعادة نشر الرويات الثلاث عن دار السلاسل في الكويت تحت عنوان الذاكرة العراقية (ثلاثية روائية). وله أيضا ثلاث مجموعات للقصص القصيرة هي: "ظل متبخر" و"الضريح الحي" و"التويجات". كما أن له مقالات وبحوث متعددة تعنى بالشؤون السياسية العراقية والروسية والإيرانية، وأخرى في السينما والأدب والعلوم والتكنولوجيا، فعلى سبيل المثال نشر في عام 2011 سلسلة مقالات بحثية تناول فيها الثقافة بعد انهيار الأنظمة الشمولية في رومانيا وبولندا والتشيك وروسيا.

مقتطف من الرواية

كابوس ناراياما

عندما فتحت عيني، كان ضوء رمادي خافت يدخل الغرفة بالفعل من خلال المصاريع. على الجانب الآخر، تتنفس الأشياء باليأس والسبات الوشيك. ومع ذلك، في الخريف، وفي أي وقت من السنة، يبدو الصباح مثل يوم تقليدي، ومن الممكن أن يحدث فيه أي شيء، لهذا السبب تبدو حياتي وكأنها متيبسة. لقد كان خريفا واضحا وباردا بالفعل.

خرجت لألتقط األزهار في بستان حلمت به أمي ونقلت حلمها لي.. هكذا نمت الأزهار والحشائش والشجيرات في غابة رأسي فحسب، وكنت أشذ بها وأتجول معها في عالمي، من دون حافلات واختناقات المدينة المرورية. ومن الممكن أن أقول إنني أحب الطبيعة بصدق وأدرك أنها ليست مفاجأة، فقد جئت من بلدة في أقاصي الجنوب، اسمها وحده أخضر: أبو الخصيب.. محاطة بعدة كيلومترات من بساتين النخيل، وقد كنت شاهدا عندما زحفت المدينة على الحقول والبساتين التي دمرتها الحروب المتعاقبة بعد أن تحولت إلى خطوط أمامية في المواجهات المدمرة للنخيل.

لم تر الخير بزحف الحضارة ومتاجرها وجنودها ومدرعاتها وسياراتها وحافلاتها، وكما هو معروف، عندما تفقد الأرض بقعة خضراء، لن تعود إليها. الشيء الوحيد الذي تبقى هو الشارع الوحيد والبرهامة القديمة التي يتبرك عندها في منطقة عويسيان.. أقدم شجرة محاذية للطريق الوحيد الذي يدخلك في واحدة من جنان الجنوب، قبل أن تنزل إلى الشارع النازل باتجاه البحر، الذي يجعل سائقي الدراجات يرفعون أقدامهم من الدواسات ويتركون "بايسكلاتهم" تسرح باتجاه بيوتهم الطينية النائية والمزروعة مع الأشجار.

هنا ستجد أشجار التوت والسدر المعمرة.. وما بينها تمرح أنواع من الطيور والأوز والبط والدجاج وحيوانات سكنت هذه المناطق من قبل السندباد، وكلما تتقدم أكثر، سيحيطك الخضار وزهو الألوان وأريجها. لقد قضيت طفولة جميلة وسط هذه الجنائن، إلى درجة أني مازلت أحملها في ذاكرتي وأتجول بين المروج وبهجة الأوراق يوميا في ذهني بعد أن حشرتني المدينة في غرفة صغيرة بمنزل غاب عنه الجميع، ولا يوجد فيه غير السكون والأوان القاتمة تتجول فيه باستمرار.

لذلك كنت أمشي في ذاكرتي وأجمع الثمار على طول الطريق حيث تنبت الحشائش تحت أقدامي، في مكان ما بلا كلل. شيء ما يتفرقع ويتكسر، يخرش ويصيح.

عاشت الحقول حياتها المتناغمة والقديمة في رأسي بالرغم من تغييرالتضاريس المحيطة تدريجيا، وحلت مصدات الرياح محل الغابات الطبيعة. كنت أشق طريقي عبر الأشجار الميتة المتساقطة والمكسورة، وكان من الملاحظ أن أقداما خطت أمامي هنا، ثم منذ زمن طويل. والآن، بالنظر إلى الوراء، يمكنني أن أقول شيئا واحدا ـ مثل سحب القراد. بصفتي شخصا فقد صحته الجيدة منذ فترة قصيرة، ويحمل شخصية رصينة ورابط الجأش وصبورا، فقد مشيت بعناد إلى أكثر طرق الغابة سلكا، حيث لا يوجد شك في أن الغربان تنتظر نفوقي الوشيك. وفي نفس الوقت لم أشعر مطلقا أنني كنت أفعل شيئا خاطئا أذهب بال انقطاع حاملاً نفسي، ألاحظ مصدات الرياح والأشجار المريضة.. وأنا مثلها أمضي، لا أفكر في أين ولماذا.. لربما كان كل شئ مريضا، هنا مثلي، وبدأت الروابي والسواقي القديمة، كمستنقعات سحبتها الرطوبة لتتعفن مع الطين الداكن.

كنت أمشي عبر سائل لزج، عميق في الكاحل في مياه، أو على وجه الدقة، اسمها مياه.. فقد حاولت تنظيفها في رأسي، إلا أنني لم أفلح.. ولا أعتقد أنني سأنجح في ذلك يوما ما.

وبالقرب من المستنقع الذي كان بحيرة جميلة في طفولتي، جلست امرأة عجوز عادية متلفعة بالسواد كحال الجدات الوحيدات في القرى، وبدا أنها تمسك منديلا أبيض لتمسح بين الفينة والأخرى وجهها الشاحب، الحزين، وحينما رأتني، وقفت تلوح بيدها بعصبية: ابتعد، ماذا تفعل هنا وسط المستنقع الآسن.. حاولت أن أتذكر ملامح هذه المرأة العجوز. وأعدت الأمر في خيالي وعصرت دماغي لأعرف كيف ومن أين أتت إلى المستنقع، وماذا تفعل هنا.. وانبثق من منظرها وهي تنتظر حتفها عند الساقية مثل أوفيليا العذبة المسكينة التي جرى حلمها مع أوراق الأزهار في بركة المصير.. وبعد أن نهرتني وأمرتني بالابتعاد.. عدت إلى الوراء لأشق طريقي مجددا بين البساتين.

حاولت أن أتدارك ما رأيته، لأفتش في ذهني عن تلك الملامح المعروفة والمألوفة بالنسبة لي، لم يكن عقلي يعمل بشكل صحيح، ووجدت نفسي محبوسا بين بقايا السواقي والأنهر الصغيرة الجافة وجذوع النخيل المتيبسة.. في هذه البقعة من الأرض التي تبدو متشققة التربة كما لو هجرتها الحياة منذ قرون.. وتطن وتئز فيها أصوات حشرات ومخلوقات منقرضة منذ عهد بعيد، وحدها السماء لم تتغير في هذا المكان حيث تصطفق أجنحة الأطيار التي لم تهجر بساتينها.

وفي كل مرة على الأقل أرى غابة سالكة في الشفق، عندها استرجع الشعور الذي لا ينسى.. الغابات في أعماقي وفي قلبي، تحمل طبيعتي التي انتزعتها سنوات الكدح في المدن المختلفة والأسفار والرحلات الغريبة والمغامرات وسط الحروب والدول المنهارة وما لم يمت بصلة بالطبيعة البشرية. هنا لا يسير أي شيء من وجهة نظر، لا ضرورة قصوى لأن يعود الناس إلى هنا بعد أن عاشوا طوال حياتهم. لعله كابوس خلفته مشاهدتي لفيلم The Ballad of Narayama ـ "رحلة ناراياما"، فيلم ياباني من إخراج إيمامورا شوهيه، عرض عام 1983. في المرة الوحيدة التي تلقي بي أقدامي إلى سينما الحمراء العتيقة قبل اندثارها.

لا أدري لماذا استعدت تفاصيل رحلة الأبناء وهم يحملون آباءهم وأمهاتهم ليلقوا بهم في وديان الموت بلا رجعة، وما بين شينشو اليابانية والسدة البغدادية، فقد كانوا في آسيا القديمة يلقون بالكهول في أودية سحيقة تمنع عودتهم و"مضايقتهم" في الحياة لغاية ما يموتون وحيدين وتلتهمهم العقبان.

تخيلوا شكل أب أو أم يرميهما ابنهما ويمضي.. كيف يقضي لياليه الأخيرة وسط الهياكل العظمية والصخور.. نحن لا نختلف كثيرا عنهم، نترك المسنين يموتون ببطء.. ولكن، بطرق مختلفة.