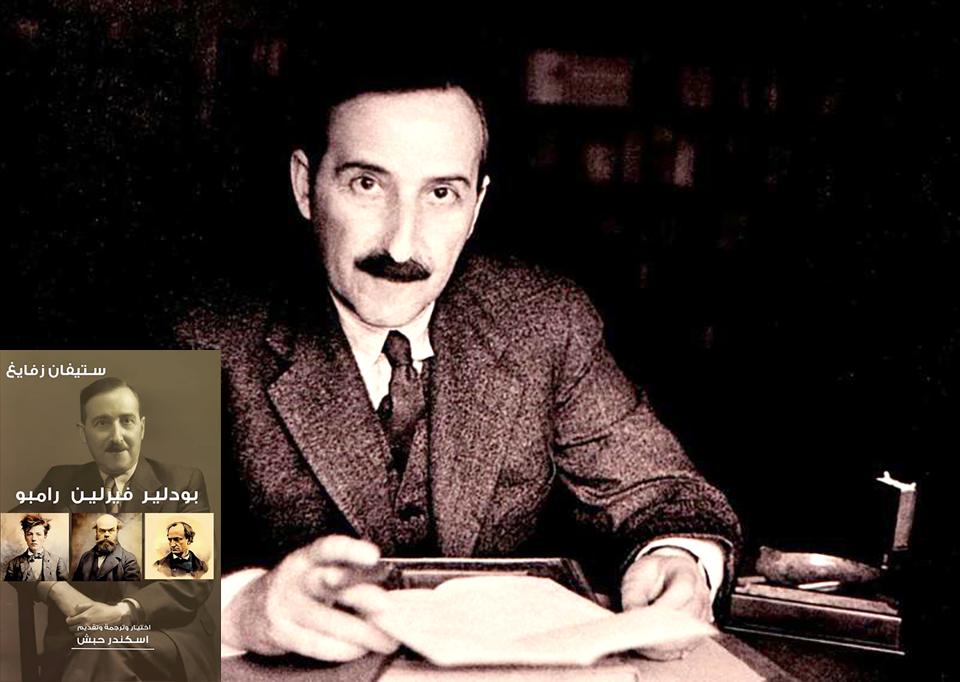

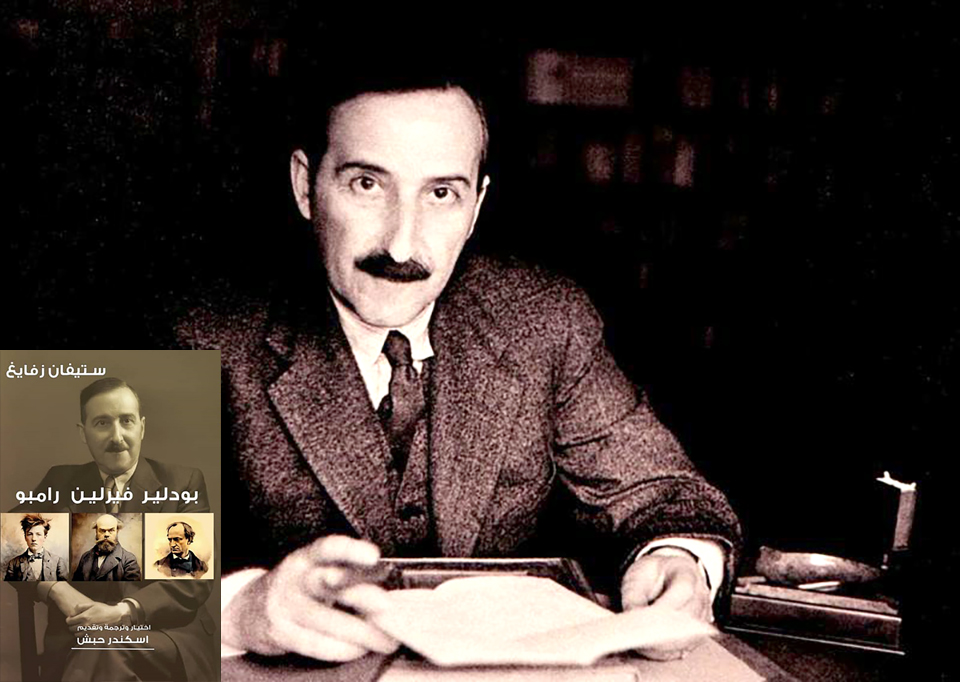

تسفايغ: بودلير وفيرلين ورامبو ثالوث فرنسي فارق في الشعر العالمي

جمع الكاتب النمساوي شتيفان تسفايغ الذي يعد أحد أبرز كتّاب أوروبا في بدايات القرن العشرين، بين الكتابة الروائية والقصصية والشعرية والترجمة والنقد، ففضلا عن دراساته التي تناولت سير المشاهير من الأدباء من أمثال ليو تولستوي، وأونوريه دي بلزاك، وتشارلز ديكنز، وفيودور دوستويفسكي، ورومان رولان، وجوزيف فوشيه، وماري ستيوارت، فقد ترجم وقدم للعديد من دواوين ومختارات كبار شعراء أوروبا خاصة الشعراء الفرنسيين إلى الألمانية.. وقد اختار الشاعر والمترجم اسكندر حبش خمسة نصوص له تدور حول الشعر والشعراء، وهي نصوص تترجم لأول مرة للعربية وتتفرد بحساسيتها النقدية.

تسلط النصوص التي اختارها حبش وصدرت بعنوان "بودلير، فيرلين، رامبو" وصدرت عن دار دلمون الجديدة، الضوء على الأسلوب بقدر ما تسلط الضوء على الواقع الإنساني، وهي تقدم ثالوثا فرنسيا "بودلير، فيرلين، رامبو" مثلما تدافع عن فكرة معينة من الشعر، حيوية إلى حد ما، وعن الشعراء الذين يعرفون كيفية التقاط الحركات السرية للكائنات والحشود والعصر لنقل نسمة الثروات الحميمة..

يقول حبش "سوف يتعرف قّراء تسفايغ من خلال تلك النسمة من الثروات الحميمة وبسهولة على الصورة المجوفة لمؤلفها، فقراءته لـ "بودلير" الذي كان يمر أحيانا بفترات من عدم الانتاجية الفكرية، والذي يظهر في استخدامه المتكرر لاستعارات معينة كان مع ذلك كائنا مفرط الحساسية، فاهما الجمال الأنثوي بـ "براعة لا تصدق" بأسلوب عنيف، في حين أن "تدينه" كان قريبا من تدين فيرلين، الذي كان يدخل الكنيسة مخمورا من جراء الأفسنتين ليتلو صلوات ملتهبة إلى العذراء، أما فيرلين ـ وأتحدث الآن عنه فقط ـ هو حمض إحساس أسير "اللحظات السامة"، وإذا ما توج بعد وفاته بـ "أمير الشعراء" إلا أنه ذلك "الشاعر الضائع في الحياة"، كما يصفه تسفايغ الذي يعتبره أيضا، ذلك السكير الذي يعاني من حزن لا نهاية له، بينما رامبو، المتدين بدوره، على طريقته فلم يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن احترق بشمس الشرق اللاهبة، وبعد أن كتب قصائد ـ منارات في الشعر الفرنسي، والذي لا يمكن التغاضي عنها، حتى في عصرنا الحالي".

ويلفت حبش إلى أن هذه النصوص التي تتحدث عن الشعراء والتي كانت بمثابة مقدمات للترجمات التي قام بها تسفايغ، أضفت إليها مقالتين عمدت إلى ترجمتهما، وقد تبدوان للوهلة الأولى بعيدتين عن النصوص التي يتحدث فيها عن ثالوث الشعر الفرنسي؛ وهما، مقالة حول "الباتوس" الشعري الجديد، كما مقالة تخطيطية صغيرة أشبه بسيرة ذاتية للكاتب/ الشاعر؛ والمشترك بينهما أنهما يضيئان هذه التجربة في الكتابة عند تسفايغ، ترجمة الشعر وكتابته، وبخاصة أن المقالتين تدخلان بعمق إلى عالم إميل فيرهايرن، وهو شاعره المفضل، ليتحول الثالوث إلى رباعي عرف كيف يعزف ألحان الشعر في أذن تسفايغ ووجدانه.

ويضيف أن ثمة سؤالا أساسيا يجتاز هذه النصوص بأسرها، ويبقى محوريا في فهم فن الكتابة لدى تسفايغ، الذي لا ينسى أننا نكتب لنقرأ ولكي نحدث تأثيرا، لمن يتحدث الشاعر؟ برأيه أن الشعر ينتج تمجيدا وفرحا، ولا يسبب حزنا أو معاناة، لأنه يصوب كلماته على نطاق واسع. لقد عرف فيرهاين كيفية إشعال جموع الناس. كان اكتشافه حاسما بالنسبة لـ "تسفايغ" الذي وجد أن هذا البلجيكي يجسد "نفس مصدر دوافعه الشعرية ـ فرحة الحماس" كما هو الحال فيه، لقد تشكل الأمر من هذه التربة؛ "الموافقة على الحياة، وباتوس معين من الفرح، ورغبة شديدة في فن يلهب الدم ويحافظ على علاقة حميمة مع الحاضر"، يرى تسفايغ أيضا أن "الانطباعات الضخمة"، لا تسمح لنفسها بضغط نفسها في أصداء صغيرة في أشكال متفجرة؛ فالنداء الصاخب يحتاج إلى استجابة صاخبة". أو مثلما كان يقال خلال الأماسي: "أثيروا الضجة من أجل الشاعر". كتابات تدخلنا عميقا في الفهم الشعري الذي أراده تسفايغ، صحيح أنها تشكل جزءا من تاريخ وثقافة كانا يرتبطان بلحظة زمنية معينة، لكن متى كان الشعر هو لحظة معينة؟ أليس هو جامع الأزمان والأمكنة؟.

شارل بودلير

في مقالته عن بودلير يحلل تسفليغ الشاعر وشعره خاصة ديوانه أزهار الشر، يقول "هناك أناس نالوا كهبة طبيعة أخرى ومزاجا آخر، غير تلك التي تعطى للإنسان العادي، إذ أن قلوبهم أكبر ودماءهم أكثر اندفاعا، ورغباتهم أعمق، وعواطفهم أكثر عنفا، وأكثر وحشية واشتعالا من بين الناس, أولئك يحملون عادة اسم النبلاء، هم مفعمون بالحيوية مثل الأطفال المعينين، عيونهم أوسع، حواسهم أكثر حساسية، إنهم يشربون الخمر وفرح الحياة من جذور قلوبهم، بينما يحاول الآخرون فقط الإمساك بهم بأيديهم الخشنة. والفرح الحسي للجمال والرفاهية، من بين كل الأشياء التي لا يمكن تخيلها: لعبة تأتي من أعمق أعمال الروح، من الأفكار السرية والعواطف، من كل، ما يشكل بالنسبة إلى الآخرين، ترفيه ساعة من الخمول، أو تبديد منخفض ـ هذا الفرح هو لأرواحهم مثل دواء وبلسم ثمين" هذه الكلمات أقتبسها من ينس بيتر ياكوبسن، إنه ستي هوغ الذي تلفظ بها أمام ماري غروب، إذ كان يرغب أيضا في حل لغز طبيعتها الأعمق. بيد أنها كلمات صالحة أيضا لجميع الأفراد المستوحدين، ولكل أولئك الذين يعانون، وكان يمكن لها أن تكون مكتوبة من أجل شارل بودلير شاعر الانحطاط الفرنسي العظيم. لأنه يمثل الفرد الراقي والمعتق الذي ينتشر فيها الضعف والفساد الحسي لثقافة مريضة ذات آلاف الظلال المختلفة. يتجاوب جهازه العصبي بشكل غير عادي. إنه يختبر بدقة شديدة تقريبا أكثر الأحاسيس رعشة، والتي تتدفق نحو الأعماق والتي لم يعد العقل هو من يقودها، بل فقط غريزة حادة ـ ويعيد إنتاجها بقسوة ومن دون تهاون.

ويضيف "هذه الانطباعات النفسية، كما أسماها سيده العظيم إدغار آلان بو، تتفتح في داخله عبر أزهار غريبة ذات رائحة مسكرة تغلف كل حدث في شرنقة سكرها الحارق، قليلون هم الذين لديهم مثل هذه القدرة على التقاط أنفاس الثروات الحميمة التي تحوم فوق الأشياء اليومية وتعطيها تعبيرا فنيا وذاتيا. مع هذه القدرة النفسية المكثفة على الاستيعاب وعلى نحت التمثيل الذي يقدمه له، سيتم تلبية جميع الشروط لفن الصغر الجمالي والدقيق عند بودلير، لكن كلمات الصدق التي قالها نيتشه "ما لسنا عليه هو بالنسبة إلينا، الله والفضيلة" ـ تصبح حقيقة فيه، مثل كل شخص منحط، مثل كل طبيعة رقيقة وسريعة العطب، فإنه يشعر برعشة إعجاب تجاه نقيضه، تجاه العظمة، وما هو عملاق وحتى الوحشي، إنه يحب فن الخط العظيم، "ليدي ماكبث"، وتأسره أقوى شخصيات مايكل أنجلو. على هذا المنوال، في الحياة أيضا يبحث عن مثله في الأقوياء فقط، عمن ينكر ويثور، عن كل ما يصل إلى نهاية وجوده ويريد أن يثبت نفسه. إنه يحمل في داخله روح رجل عصر النهضة الذي يعجب بنشر القوى لمصلحته ويكرمها، بدافع الطبيعة القوي التي لا تمنعه الميول الأخلاقية، حتى في أكثر تجاوزاتها عبثية. يجد كلمة مباركة لأي رجل تضطهده الأخلاق اليومية، وتبينه قصيدة غاضبة ويداه مرفوعتان بالصلاة للشيطان، تجسيدا لكل ما هو عظيم وقزي في الداخل. وهكذا تبنى في "أزهار الشر" نظرية رائعة عن الشر واللعنة التي تدعي إعلان إنجيل الله الأزلي، والذي، أحيانا الشيطان، وأحيانا قايين، سوف يستحق يوما ما مملكة الفادي. بعناد غير مرن، يدفع بودلير عن كل وجوه الحياة الغامضة، فهو يعرف دائما كيف ينتزع جمالا خفيا من الخطيئة بأدنى أشكالها، وبالتالي يحقق إعادة تقييم لجميع المفاهيم الجمالية, بدافع من نية واضحة فإنه يعارض مثله الأعلى مع أي مثال راهن، وبالتالي يستبدل الثقل الأحادي بمبالغة أحادية الجانب.

بول فرلين

ويرى تسفايغ في مقالته عن فرلين التي تتبع فيها رحلته الشعرية وحلل بعض قصائده، أنه كلما خضع الشاعر للقدر بقسوة وتفرد وعنف، كلما ارتفعت شخصيته وتبدلت في عالم اللامبالاة والقيمة الضئيلة الذي تمثله ظواهر سريعة الزوال وغير مهمة. لكن يحدث أن يأتي شاعر الضعف وغياب القوة، ليصبح ثمنا في أعيننا لأن معه، يضيع كل تأمل وكل فهم فردي للنموذجي ويصبح شعره بالنسبة إلينا الشكل الأنقى الأوضح للحياة الواقعية، لأنها تقدم نفسها للجميع قبل أن نعطيها شكلا. أعظمهم من دون شك كان بول فيرلين، رجل متقلب وضعيف عبر العالم كطفل، ومعه هذه السذاجة الكبيرة الطفولية الأصلية التي يجدها شوبنهاور على أنها واحدة من سمات الشخصية العبقرية الرئيسية. لذلك كان أيضا أحد أولئك الذين عانوا كثيرا وتجولوا من خيبة أمل إلى أخرى، مثل الباب الذي يغرق فولاذه الصلب اللامع في التربة التي تنتفخ، وتستشهد، وترتفع تأوها، وقد مرت الحياة، مضطربة ووحشية، من خلال روحه؛ لكن الدم من تلك الجروح تبلور في تلك الأغاني الحزينة الحلوة سرا، التي غناها "ليليان المسكين" عن مصيره، لم ينجح أبدا في تكوين تصور عن العالم؛ لقد أسكرته دائما لحظة الإحساس، وعطر اللحظة، وبالتالي كان دائما قادرا على الكشف عن مزاجه في أقل شكل محجوب.

ويتابع "هكذا، كما في المرآة، تتشابك لحظات حياته الرئيسية في شعره من دون تحيز، من دون أي خصوصية حيوية، تنبثق من الأعماق لتضع نفسها في الواجهة، تجعلان خط أحاسيسه الحاد والنقي يرتجف أو يتموج. يمكن للمرء بسهولة استخدام أبيات من قصائده لبروي أفعوانية السكر واليقظة والسخرية والوعي المستيقظ والنشوة التي تشكل في رأينا، حياة فيرلين ـ ولن تكون أي كلمة منها زائفة أو مضللة؛ صحيح أنه لم يرغب أبدا في أن يجعل من نفسه أفضل مما كان عليه، بل بالأحرى على العكس من ذلك؛ عندما يتهم نفسه ويصورها في قصائد الكفارة المؤثرة للقلوب، الموجهة للعذراء، لا سيما في قصيدة "حكاية"، فإننا نراه يذل نفسه لأنه يسعى لشرح هذه النفس وليس للدفاع عنها.

أرتور رامبو

وفي مقالته التحليلية حول رامبو وشعريه يرى تسفايغ أن الشعر بالنسبة لرامبو لم يكن سوى محاولة للتحرر، وصماما لسكب الحيوية الزائدة التي كانت تضغط عليه. مجرد محاولة أخرى من بين هذه المحاولات. الأولى. ثم جاءت الإثارة الجنسية. التي رفض بعد ذلك: "الفجور مقرف". لم يخلق للعلم. كان بطيئا جدا. لا يمكن تفريغ طاقته إلا في البروق، ولم تكن تترك نفسها تتحول إلى حرارة عادية. ومن ثم كان شخصا كسولا بالرغم من كل شيئ. "يا له من قرن بين الأيادي"، اشتكى ذات يوم. إن صعود السلم الحلزوني الذي يرتفع نحو المعرفة المضيئة بحذر وعقلانية أمر بغيض بالنسبة له؛ إنه عمل. سوف يلجأ إلى نور الحدس المبهر والسحري لينير وجه اللغز، فبدلا من الحماس الذي احتفل به غوته باعتباره الشرط الأساسي للمعرفة الفنية، وليس احتضان النضال. تنفجر القوة منه مثل تجديف، يحاول ا تخدامها. مثل شخص مريض يلوي الألم أحشاءه ويركض ويتسلق ويرقص ويومئ ويقوم بأشياء جنونية، يأخذ رامبو طريقه عبر العالم، إلى المغامرة.

ويلفت إلى أن ثمة أمران في داخل رامبو جعلا الشاعر عظيما؛ حالة وأعطية. أولا وقبل كل شيئ أمر سلبي، نقص، وهو عدم وجود أي ثقل داخلي. لم يكن يعرف أي حرج، ما من شيئ كان يقيد يديه، ولم يكن هناك أي شيئ مقدس بالنسبة له، كانت روح الأسرة هراء، وسلسلة، وعائقا، الوطنية، فخر المتحضر، لقد رفضهما باعتبارهما ثمرة فاسدة؛ فضل العيش بين الزنوج الحمقى بدلا من العيش بين الأوروبيين، لم يجعله الدين يركع أبدا.هذه الحرية وهذا النوع من الدافع الذي الذي حرر به حياته وشعره من أي فكرة مشلولة هو شرط عظمته، تضاف إلى ذلك موهبة فريدة من نوعها، لأنه لا يحتضن الأشياء في أبعادها الخارجية فحسب بل يسمح لها بالتدفق إليه بكل خصائصها؛ إنه لا ينظر إليها فقط بل يستمع لها، ويتذوقها ويشمها ويشعر بها ويخترقها. إن قدرته على التصور تبتلع الأشياء مثل نهر هائج، بلهفة بل وبجشع تقريبا؛ وهو يمتصها أيضا بالمعنى الفني ويمتص كل الانطباعات الحسية بعمق وبعنف شديد، بحيث ينكسر نظامها وتضيع صفاتها: الرائحة، الصوت، اللون، اللون، الصدم.