ديلاور سليمان يجادل الجسد بعذاباته

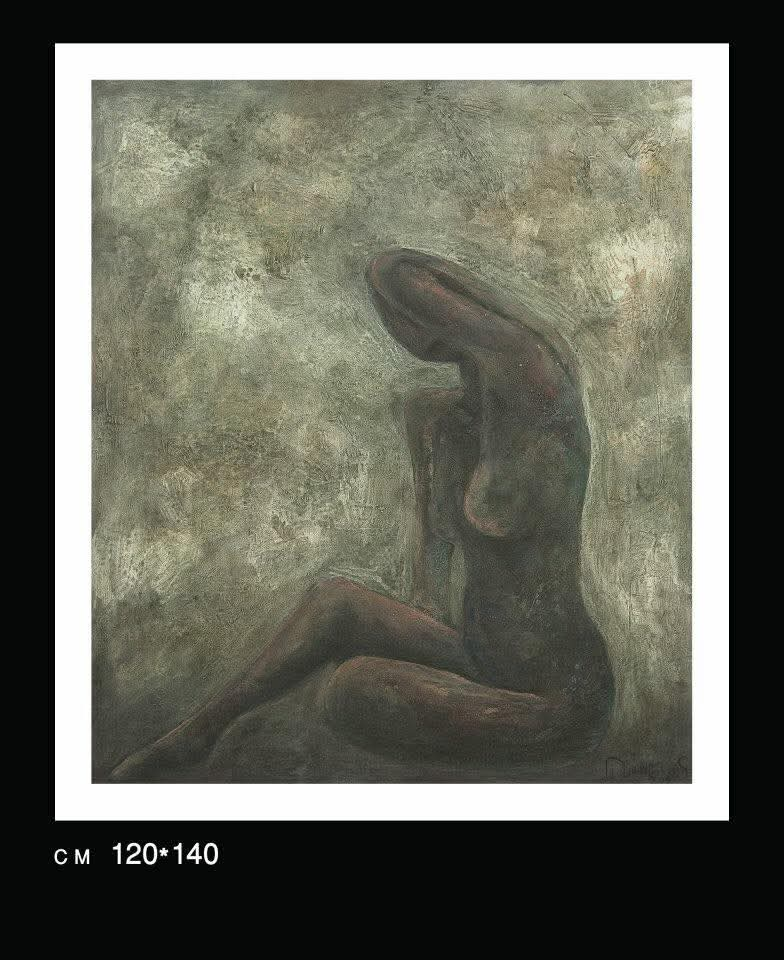

لم يمض على تخرجه من معهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية بدمشق إلا سنوات قليلة، كان ذلك عام 2006، أقول لم يمض على تخرج ديلاور سليمان المولود عام 1981 إلا بضع سنوات، ورغم ذلك يمضي ليعزف منفرداً، فهو في بحثه عميق وغير محايد، ويركز على ما هو منبسط أمامه، غارساً ظله كنقار خشب لخلق تجويفات تكون أناشيد وصوله إلى زاده الأثير، وهذا مؤشر جميل على أنه يتقن فن النقر في حضرة الغياب أو في الجسد النقي الممتد في حلم المسافات. نعم، يتقن فن العوم في هذا البحر المتلاطم، الهائج، العذب، ولا بد أن يغوص بعيداً في الأعماق ليعود لنا بلآلئه وكنوزه، تاركاً كل الأمواج العالية والعاتية تمارس وهجها وجنونها بحرية على السطوح. فهو يميل إلى الاقتران بالألوان الداكنة كشكل من أشكال الجدل بينه وبين فراغاته من جهة، وبين منتجه والمتلقي من جهة ثانية، لا الجدل الذي يدور بين المنجل وسنبلة القمح، ولا الذي يدور بين الشمس والغبار، ولا ذلك الذي يلد على شكل وجوه خسرت ملامحها، بل الجدل الذي يحرك صميم الأشياء بعذاباتها وأحلامها، ويجعلها تتدفق بغزارة الطيف الحامل لخصوصية المكان، الجدل الذي يكون على شكل رغيف خبز قادر أن يشبع احتياجاتهم جميعاً، أو على شكل أطروحة تكتسي تمهيدها ومتنها ونهايتها دفعة واحدة، أو بين الخرنوب والنعناع البري حيث التنقيب والكشف قائم بينهما دون أن يطيح أحدهما بالآخر، فلكل منهما مشهديته الجمالية التي تخصه هو. فديلاور، وبعيداً عن الغرق في جهة ما، يولد (بتشديد اللام وكسرها) لحظاته التي سافرت معه في ترحاله القسري بنبرات متتالية وحالمة، بنبرات تحرضه على تنشيط مخزونه الذي لم يبرح ذاكرته أبداً، متأملاً صراخ الألم وبقايا جسد سجين وراء اللون في دكنته، وصراخ الشارع الفاقد لبوصلته، والفاقد لوجهه بتفاصيله وفي حركية صياغته، متأملاً الرماد بتصاعديته وما يوحي بخيباته.

ديلاور يدفع بمزاميره نحو الإنشاد بلوعة جريئة ومبتكرة وحزينة، وبتكثيف مستمر يستفز تلك الملامح الغائبة على الاقتراب من أحاسيس مميزة، فيها تتداخل إمكاناته وتلك العوالم المغلقة، مبتكراً خطوة البداية، والتي هي الأهم بين مدارات بحثه، ممسكاً بمجال حيوي يحيط به من كل حدب وصوب جماليات بصرية ستكون هي بصيص تجربته في الطريق نحو تشكيل ملامحها ومعالمها الفنية. فهو من جهة يلخص مرحلة زمنية برصد متوالياتها المتنوعة والمتناغمة حيناً والمتناقضة في أكثر الأحيان، يلخصها في جسد كتب عليه أن يتذوق كل الوجبات الفاسدة، باحثاً عن ملامح سقطت منه، ولا جدوى في ذلك. فهو، وبكل عنفوانه الوارف والممتد في حركية لمساته وألوانه، يجعل من الحداثة التشكيلية أبجديته في النطق تعبيراً لكل صيغه الشكلية التي تجمع بين أكثر من مفهوم. فالسرد عنده ينشغل على شبكة محاور فيها تتحرك المقاصد المختلفة حيث ستجري الأزمنة في نبل مهامها، وهذا ما يجعل حكاياته تتعدد وفق تبنيها لمعطياتها الواقعية والتاريخية والأسطورية بألسنتها الملتهبة العالية. وفوق ذلك يراجع ديلاور فضاء المرحلة المنتهك جداً، يراجع موروثها الواسع المتنوع والمتناقض، مع تكثيف عنصر البحث للإمساك باسترجاعات قد تكون تكميلية في ترسيخ مقولته ذي أبعاد فنية واسعة، ذي لغة تلاحق السرعة ذاتها في اقترابها من التفاصيل ومؤثراتها للدخول إلى عوالم جديدة غير مغلقة، عوالم مفتوحة في المدى بهوية تحمل القيمة الحقيقية إلى منتجه، وتجعل هذا المنتج جديراً بالاهتمام والديمومة.

ديلاور كما عمل في مجال التصوير الزيتي عمل أيضاً في مجال الرسوم المتحركة، سواء حين كان ينبض داخل البلاد، أو حين حمل حلمه وأصابعه وبات ينبض بالبلاد وهو خارج أسواره. فهو كالكثيرين ما إن بدأ الغول يأكل أبناءه، ويلتهم السموات والأرض، حتى وجد نفسه تائهاً لا يدري إلى أين. فمن مدينة إلى مدينة، ومن دولة إلى أخرى، ومن علقم إلى علقم آخر أكثر مرارة، ومن رصيف لا يتقن لفظ اسمه إلى رصيف لا يطيق وجوده أبداً. هكذا وجد نفسه مبعثراً بين أكثر من تعب، ولذلك كان من البدهي أن يكون الوجع السوري وآلام السوريين صرخته التي حشدها في سيمفونيته القاتمة، موظفاً إياها في أعماله، وفي تشكيلاته الفنية بما فيها تلك السكيتشات القصيرة. فهو يحرك الهائج من دواخله إلى السطح، دون أن يبقي فيها فراغاً. ببساطة، فديلاور يمارس خطواته المصاغة وعياً ومعرفة وبملامح ستزيد من تألقه وحضوره، يمارس خطواته التي ستضعه مع طموحه أمام بوابة ستفتح له رويداً رويداً نحو آفاق سنسمع صداها كثيراً. وإيماناً منه بأن الحياة تستحق أن تعاش، وبأن الإنسان هو أكثر من يستحق العيش في هذه الحياة، يرسم صرخته الغزيرة عالياً علها تجرف ولو قليلاً ما يعرقل بقاء الإنسان إنساناً.