عبود سلمان كالفرات يحلم ببلوغ الرحاب وإرتياد الآفاق

عبود سلمان أو أبوالفرات كما هو معروف في الوسطين الإجتماعي والثقافي، هو جزء مهم من تاريخ السجال في المدينة التي أنجبته في عام 1965، مدينة الميادين، المدينة التي لا تنام في حضن الفرات فحسب بل تحرس هذا الحضن في ترحاله الطويل.

فكيف إذا كان لهذا الحضن أب متوغل فيه بهديره ونشيجه، بهدوئه وصمته، أب عاشق له، لا في الظاهر فقط، بل بحضوره الكثيف والكبير والدائم في نصوصه التشكيلية منها والنثرية، فميادين تسكنه كما يسكنها هو، حتى كادت تكون قضيته الأهم، ينفتح عليها في الأوقات كلها، يرتقي بها إلى ذرى كونية طارحاً فيها حشود أفكاره مع الكثير من إفتتانه بها، و هذه تسجل له.

فهو مدرك أن الطريق إلى الآخر يبدأ من عتبة بيته، فتحولت إلى حكاياتها الكثيرة التي يرويها لنا في مجمل أعماله، وينثر عبقها في كل الدروب التي سار ويسير فيها، لم أجد مبدعاً مرتبطاً بحلمة مدينته أكثر منه، فهو الطفل الذي لا يترك تلك الحلمة مهما كبر، ومهما إبتعد عنها فهو الأقرب إليها في الأوقات كلها، وهو الذي لا يفطم عنها، بل يمضي بها في سفر توغله في دروب الحياة الكثيرة، مهما كانت وعورتها، أو سهولتها.

الدروب التي لا يخشاها سلمان طالما بوصلته أقصد مدينته هي التي توجهه، وتنوب عنه في تحديدها وإضاءتها، طالما هي عصا نجاته، بل هي عكازته التي تضبط مشيته وهو في أحلك ظروفه، فيلح سلمان أن حكاياه كثيرة، قد تكون أهمها مدينته وناسها وما هو متعلق بأرواحهم، لكن له حكايا أخرى، تنبع من الإنسان و تصب فيه فهو غاية الحياة وغاية الإبداع.

حكايا تبدأ من عتبة بيته إلى كندا حيث يقيم مروراً بدير الزور ودمشق وبيروت ورياض ونجد ودبي، محطات كثيرة لكل منها ألف حكاية وحكاية يسردها لنا سلمان بشيء من روحه الجميلة التي تجعل منها وهي تلد من بين ألوانه وكأنها رؤيته نحو العالم إليها تهفو كل حكاياه وبغزارة تساهم في تغييرها، و ترد الأسئلة الخاطئة إلى مضاجعها.

أبو الفرات لا يبحث عما يلحق بها الضيم، و لا يبني ما يعصف بها المبالغات، تتوالد الصور وتتعالق في حضرة مشاهد قادمة من ذاكرة مكان لم يشبع منه بعد، من ذاكرة لها ومضاتها وهي تنفث مفرداتها على فضاءاته التي لن تفي بحاجته مهما كانت إيراداتها في حدودها القصوى. فالناظر إلى تجربته كالناظر إلى الفرات في أوج نشاطاته وفيضاناته في نسق من الإيقاعات جميعها تعيده إلى البدء، إلى عتبات تستقل بذاتها، محكومة بعبق الأولين، فهو مجبول بالميادين وأهلها ، بتراثها وتاريخها، بحكاياتها وريحها التي لم تعد تطفىء القناديل، فالرؤية البيانية لها ، أقصد لتجربته تملؤنا بمقولات تفضح القهر الإجتماعي، و بما يروى على ألسنة البسطاء والمستضعفين بأن العبرة ليست في تقاسيم الربابة فحسب بل بإستنهاض الذات والآخر المخاطب لرفض هذا القدر.

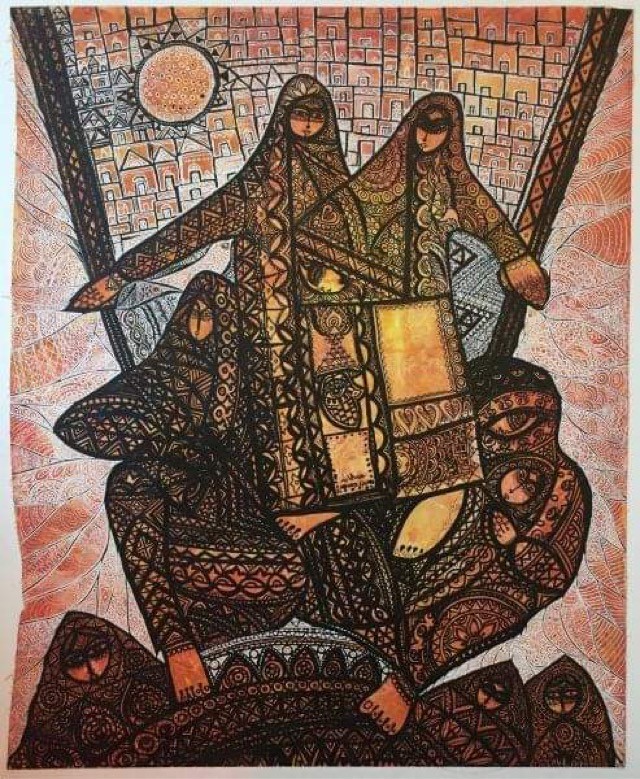

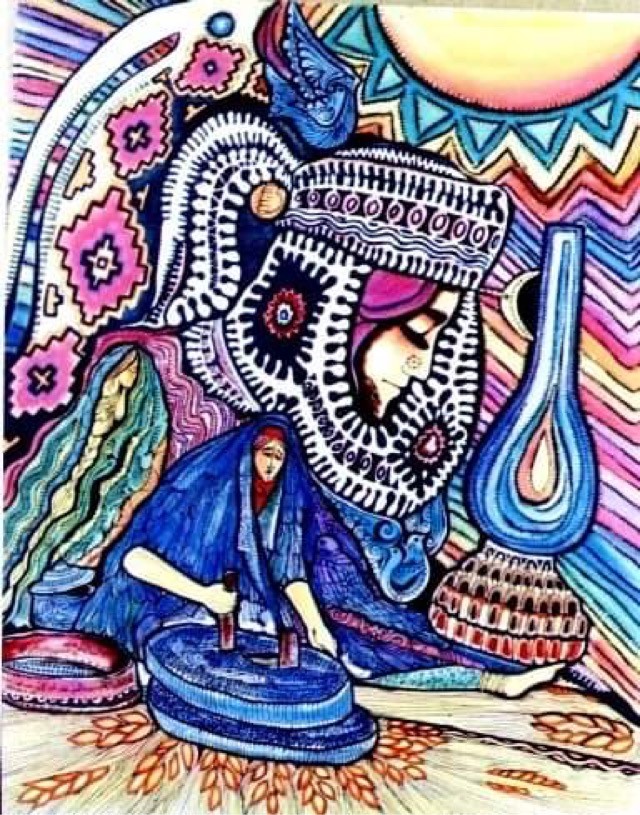

فهو قد يرسم محنة فتاة قروية تفتك بسطوة المال أو بسطوة القرابة، وقد يرسم حكايات الأمهات وهن غارقات في النقش والتطريز، أو قد يرسم الوجوه التي مازالت ترفد بنيتها الإيقاعية وهي تروي ما ستكون عبرة للبلغاء، فهو يفطن لتعاملاتهن وعلاقاتهن في غاية الدقة.

أو قد يرسم لحظات طافحة بالجدل، زاخرة بالحركات، مليئة بالإندفاعات التي لا تحد، ينهض بمعانيها متزامناً مع نهوض نقوشه وتعالقها، يستل بالرحيل مع دفق دلالاتها.

وهذا يعني ضمنياً أنه يعلن الخروج على النظام المتعارف عليه، ويجدد في الموضوعات بإنتقالها من السطح إلى الغور قصد الوقوف على ما يجعل من نصه معاصراً، ووجوداً متميزاً تكمن فرادته فيما به يتغاير مع غيره، فلا سبيل أمامه إلا بتمثل الإضافات التي نهض بها دون أي إنكفاء في إلتقاط ما يمكن قراءته لحظة شروعها في إنجاز ذاتها التي ستتجلى فيما بعد في الحياة.

وهكذا يمكن القول بأن التصوير الواقعي الذي يشتغل عليه سلمان تتجلى في العلاقة القائمة بين تصرفاته كإنسان، ونمط شخصيته التي لا يمكن نسفها بتدخل قوى العالم الآخر، فلعالمه الداخلي فهمها الخاص، وصورها الخاصة، يكفي للدلالة على ذلك نمنماته التي تحمل دلالاتها وإنتماءاتها في ذاتها، والتي قد تصب في تصنيف شكلي تخص المكان الذي ينتمي إليه بقوة، وإن بتفاوت وضوحها.

فهو يفترض نوعاً من سيرة حياة وفق منطقها الداخلي وهذا بحد ذاته إشارة تملي علينا أنه يقتنص أفكاره من الفرات ذاته كوقائع قائمة على التطور الذاتي، جازماً أن اللحظات بكل هبوبها هي عواصف تاريخية يمكن إلتقاطها وتجميلها في العموم.

عبود سلمان ريح تشرع من بداياتها في محاورة ذاتها أولاً، وثم تتناغم في محاورة الموجودات جميعها ثانياً، وكأنها تمارس طقساً إبتهالياً، تعابث كل ما يستدعي الكلام، إن كانت حوافر خيول وضعته في حضرة الوجود، أو براعم أعشاب داهمتها الدفء والنور.

فسلمان وفي لحظة ما يعتصر الأزمنة كلها، يستدعي وقائعها ليحشدها في فضاءاته وكأنها مرايا متناظرة تسمح لها بإنتاج ذلك الحشد الذي لا بداية له ولا نهاية.

فهو يغرق مشهده البصري معولاً على مكوناته الخاصة وقواه الذاتية، و كأن كل ذلك البياض وذلك المشهد لا يشفي غليله، فلديه الكثير ما يقوله.

وكنت أتساءل دوماً عن سر هذا الإغراق الذي كنت أعتبره إلى زمن قريب بأنه قتل للعمل وخنقه، بل منعه من التنفس وكأن الفنان يصدر الإعدام على عمله قبل أن يولد ، ولكن حين إقترابك من الصندوق الأسود لتجربة سلمان وفتحها ستجد بأن هذه الحالة فتحت مجراها فيه مذ كان صغيراً، فهو الذي "سود كل جدران البيوت البيضاء في مدينته، ورسم عليها خطوط سوداء و نساء وحمائم وأعشاب كبيرة وصغيرة ، وأحصنة حتى أنه لم يترك أي فراغ فيها".

فقتل الفراغ على تلك الجدران هو ذاته التي رافقته وشاركته في القتل في مجمل أعماله، يضغط عليها بخطه وريشته وزخارفه وآهاته ووجعه حتى تصرخ معه وتقول كفى.

فهذا التصعيد في مفرداته وبهذا الحشد يرفع من سقف إيماءاته المتزامنة التي تمضي به في الإتجاه الذي يرغبه هو دون أي ضغط من مدرسة ما، أو من تجربة ما، فهو ينتهج مساره في بنائه الغرائبي بإيراد نفح أسطوري مفتوح على وسائل أسلوبية تخصه هو، تخص ذاته.

وهذا ما يجعل صوره المجسدة في كسر المنطق تتوالى عميقاً في رحاب ما هو طافح بالنغم المياديني وما هو موغل في إبتداعها للغة تخاطبها اليومي.

وكأن سلمان بإيماءة عابرة يرغب في إحتلال أديم نصه والإفتتان به وضبطها من التلاشي، وبالمقابل حين يستدعي أعماله لتخصب لا بد أن يختزل مضجعها الذي لم يبرحها الحنين أبداً، ولم يغدر بها الوفاء.

فهو وعلى إمتداد إطلاعه على إيقاعها الخاص يعود إلى نبعها من جديد، النبع الذي يجعلها قابلة للتأويل والتدفق الغزير .

لا بد من الإشارة هنا بأن قراءتنا هذه كانت كنوع من الترحال في تجربته والإصغاء إليه، و هي تمتثل بكيفياتها طواعية لمتطلبات اللحظة والإستجابة لسفر إندفاعاتها وهي تنهض لتفتح مجراها كفراته، حالماً ببلوغ الرحاب وإرتياد الآفاق ليروي الظواهر والأحداث حتى يتمكن من المثول في تلك الأقاصي التي سيبدو فيها كل شيء على حقيقته فهو جزء من الحركة التي لا تكل ولا تمل.