أمراض الحضارة والعلاج بالفلسفة

إن عصرنا الراهن هو عصر هلامي، عصر النسيان واللامبالاة، عصر تنفلت فيه الكينونة من الإنسان وتتبدل الأفكار والمشاعر والطموحات وفقا ً لأنظمة الخطاب التي تتحكم برأس المال وبالسلطة الرقمية المروجة للتفاهة والثرثرة، أما ما نراه الآن من أفكار وقيم متعددة ومتشظية هنا وهناك، ماهو إلا تكرار بليد وانبعاث مشوه للماضي لأن هدفه الهروب لا الخلاص، إنه هروب وتلاش ٍيتجه نحو الدعاية والتسطيح لا العمق والمعنى. إن كل أثر فني عظيم ومتجاوز للزمن إذا أراد لنفسه الرواج والانتشار لا بد أن يخضع للتشيء والتسليع في نظام التفاهة، ليصبح بعدها محدودا ًومتناهيا ً في الزمن ينتهي بموت صاحبه أو بانتهاء المدة المحددة له إعلامياً ودعائيا ً، وهكذا هو حال الأفكار في زمننا مهما كانت مبدعة وخلّاقة ستدخل نظام التفاهة وتخرج منه مقولبة ومبتورة من اصالتها فيكون مصيرها المحو والزوال مع أصحابها دون أي ذكر لهم فيما بعد. إضافة إلى أن الإنسان في وقتنا الحاضر يفضل أن يعيش على السطح، يخاف من الفهم، يخاف من عزلته وخياله ومن سقوطه الحر في الاعماق. كل ما يهم الإنسان الآن هو اللهاث المحموم للبقاء في معركة الحياة أو لترسيخ عنصر التفوق الواهم على غيره من البشر دون الالتفات إلى الآخر الذي يماثله في الرغبات الأساسية وفي الحقوق. في ظل هذا التوحش والابتذال، وفي ظل الإنسان الذي مزقته الحضارة، لم يعد بمقدور الفلسفة أن تعيد الإنسان متكاملاً، بعد أن أصبح شظايا إنسان أو شبح إنسان، لكنها تنبأت بالخراب الوشيك، فتوجب عليها أن تكون ثورية لتنضوي تحت المجهر النفسي، وتعيد لنا إحياء كل ما هو هامشي ومنسي في تاريخ الفلسفة وتحديدا ًفيما يخص الإنسان بوصفه فردا ً منعزلا ًيعاني ويتألم، يتأرجح بين الوحدة والنسيان أويصيبه الرعب والقلق وهو يسعى إلى حريته وانعتاقه من أعباء الوجود والزمن.

هذا ما يفسر لنا العودة إلى الرواقية والأبيقورية وغيرها من جوانب الفلسفة التي تهتم بالأخلاق وسعادة الفرد الذاتية لتجعله أكثر توازنا ًوانسجاما ًمع واقعه الإنساني.

لكن لا يكفي للفلسفة هنا أن تعطي الوصفات والأدوية الجاهزة لمعالجة الشرخ الكبير بين الذات والموضوع، بل يجب أن يكون هناك مرانا ًمقروناً بالعمل والتجربة، فكل فلسفة لا تكون مقرونة بالعمل لا يعوّل عليها، لكن قبل الانطلاق إلى الواقع يجب على الإنسان أن يعرف نفسه معرفة حقيقية وأن يحفر في أعماق ذاته ليعي أين يكمن المعنى الحقيقي في السقوط والانهيار.

عاصفة الأزمات ويقظة الحرية

يرى كارل ياسبرز أن الفلسفة تجربة معيشة، ويمكن لأي شخص أن يتفلسف انطلاقا ًمن ماهيته الوجودية التي تتيح له الإمكانية في الحرية، إذ يرى ياسبرز أن كل إنسان معرض لليأس والمرض والذنب وغيرها من أنواع المعاناة التي يكابدها الإنسان في حياته، وهذه ما يطلق عليها بالمواقف الحدية أو النهائية للوجود، وهذه المواقف التي تنشأ من تلك الأزمات التي قد تقود الإنسان إلى مرحلة التحطيم، ولا يقصد ياسبرز بالتحطيم بمعنى الانهيار أو الموت، وإنما بتلك الهزة التي تصيب الفكر، والتي تؤدي إلى خلق الوجود الفردي على أنقاض الآلام والأوجاع، ثم بعدها تأتي مرحلة العلو أو التجاوز وهي المرحلة التي تختار فيها الذات الجديدة العيش بحرية تامة متعالية عن كل عذابات وآلام الماضي، وعن كل قيد كان يكبل حريتها في السابق. إن الطمأنينة والسعادة وراحة البال ربما تجعل الإنسان يرسف في أغلال العبودية، أما عاصفة الأزمات التي تعصف بالإنسان إذا توفرت لها الفرص المتاحة من دهشة ووعي وشك، فإنها ستوقظ فيه وجوده الحقيقي والأصيل، وهذا الوجود هو هو وجود باطني يحيا في أعماق الإنسان ولا يخضع للتفسيرات العلمية والتجريبية، إنه يحيا كحاضر أبدي في أسرار النفس الدفينة، يستجلي أبعاد الزمان ويستوعب روح التاريخ في لحظة توهج أبدية.

إن العاصفة التي توجه لنا أسلحتها المرعبة وتجعلنا نسقط في أعماق الهاوية، تكشف لنا عن هشاشتنا الوجودية وعن تناهينا في الزمان، لكنها في نفس الوقت توقظنا من سبات كالموت، إنها يقظة الحرية.

الفلسفة طب العقول

انطلاقا ًمن مقولة الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر:" بمَ ينشغل التفكير، وأين تكمن قوة التفكير؟" ربماعلى التفلسف أن يكون وجوديا ًومتاحا ًلكل شخص إن يتفلسف، وتحديدا ًعندما تتعرض المجتمعات البشرية إلى كوارث وأزمات جماعية، هنا على الفرد وحده أن يكون متيقظا ًلفردانيته ومسار تفكيره الذي يجب أن يكون منفصلا ًعن المجموع والرأي العام.

يرى نيتشه في الفيلسوف الحقيقي بأنه طبيب الحضارة ومنقذها من الانهيار، طالما كانت هناك قيم تتصدع وتتهاوى، وكي تبرأ الحضارة من سقوطها المدوي في العدمية يجب أن تكون في حالة خلق دائم للمعاني والقيم الأصيلة، وأن تسمو أكثر بغريزة الحياة وطاقتها الخفية.

فالفلسفة قبل كل شيء هي طب العقول وتخليصها من الأوهام والعادات السائدة في نمط التفكير.

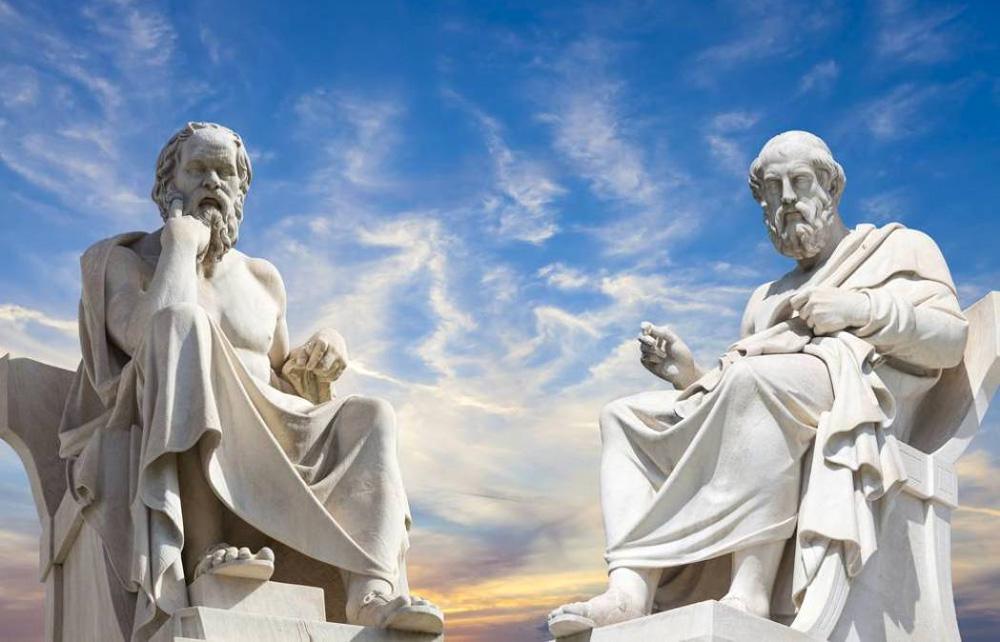

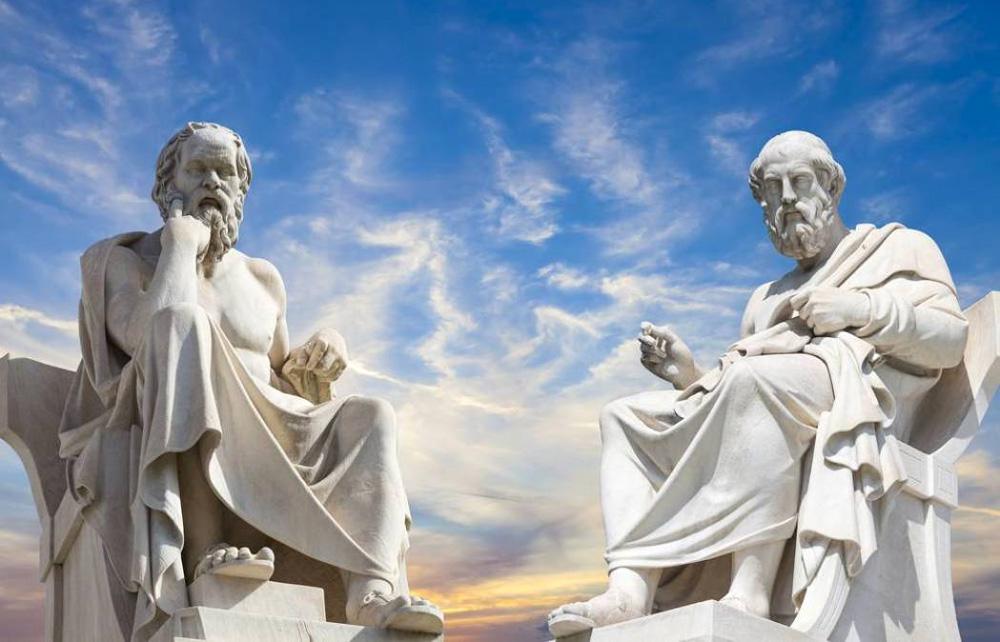

كان سقراط في عصر يبشر بأفول أثينا نتيجة الحروب، إضافة إلى تفشي وباء الطاعون المميت الذي فتك بالكثير من الأرواح، لكنه لم يتوقف عن طرح الأسئلة وامتلك قدرة قوية على المحاججة والجدال لتوليد الحقيقة،ولتحسين رؤية البشر إلى العالم.

يُعتبر سقراط من أوائل الفلاسفة الذين أنزلوا الفلسفة من السماء إلى الأرض لتتأمل حال الإنسان وأحواله.

كان المنهج الذي اتبعه سقراط هو معالجة الخلل في نمط التفكير وطريقة الحياة، ومعرفة النفس أكثر لتسمو بالمعرفة والفضيلة، أمّا الفضيلة عند سقراط فهي دعوة دائبة لإعمال العقل.

وكذلك في القرن السادس عشر عاد وباء الطاعون ليتفشى، لكن نرى أن الفيلسوف الفرنسي ميشيل دي مونتاني رغم فقدانه لأعز أصدقائه نتيجة الطاعون الذي فتك بنصف سكان مدينة بوردو،إلا أنه لم يستسلم لغرائز الانحطاط، أوتلك التي يسميها سبينوزا الأهواء الحزينة, بل ارتقى سلم العزلة وحيداً في مواجهة العالم الذي تحدق به الكارثة، ليرتق الانقطاعات المشوهة لنسيج الحياة، ويبهرنا بكتاباته التي تمس أعماق الإنسان، وتعلمنا مفهوم الحياة كإبداعٍ وفن في أدق التفاصيل اليومية وفي أكثر الأشياء بساطة.

الرواقية وصفة علاجية للأفكار والمشاعر

تضعنا الأوبئة والأمراض في مواجهة حقيقية مع كينونتنا ومع الأسئلة المصيرية الكبرى

وفي هذه الأجواء تعود الفلسفة بقوة إلى واجهة الحياة لتساعدنا على مواجهة الأزمات اليومية.

مع جائحة كورونا عادت الفلسفة الرواقية بقوة مليئة بحمولات نفسية تساعد الإنسان في تحسين نظرته إلى العالم وإلى الأشياء من حوله، فالرواقية هي فن التصالح مع الحياة والموت على حد سواء، فما يسبب لنا شقاءً وبؤساً هو حكمنا على الأشياء، لا الأشياء نفسها، وكذلك مفهومنا عن الموت الذي صنعته العادة البشرية المتوارثة بوصفه أمراً فظيعاً ومروعاً، دون أن نعلم أن الموت هو عبارة عن تبدلات جديدة في العناصر تخضع لقوانين الطبيعة، والتي يجب أن يعمل بمقتضاها العقل البشري.

تقدم لنا الفلسفة الرواقية أيضاً وصفة علاجية، أو وصفة وقائية إن صح التعبير للنفس والمشاعر و ما يختلط بها من أوهام وأحكام في نظرتنا للواقع والأشياء من حولنا، فالتمثلات الخاطئة التي نحملها في أذهاننا سرعان ما تصبح محدداً لسلوكنا وتصرفاتنا.

تفترض الرواقية بأن الصفاء النفسي والخلو من الكدر يأتي من التسليم بهذا العالم وعدم الحكم على الأفكار والمشاعر. إن الألم والمعاناة ناتجان من حكمنا على الأحداث والمصاعب التي تمر بنا وفقا ً للمعايير المسبقة التي ورثناها، أماهذه الأمور ليست في ذاتها خيراً أو شراً، وإنما الوعي المغلوط والمحاكمات العقلية هي من تترك الانطباع السيء في النفس وما يصطبغ بها من أفكار. إن كل ما يمر على الإنسان هو خير للعالم والطبيعة، لذلك تدعو الرواقية إلى تقبل الألم والفقدانات بروح شجاعة وعقل حكيم، وعدم الانصياع لرغبات العالم الخارجي، فالانصياع وراء الحاجات الزائفة،والإفراط في الرغبات الطبيعية البيولوجية يوّلد في النفس شقاءً وألماً، وربما ندماً وحسرة في النفس..

يرى الرواقيون أن الخير الوحيد هو في العمل العقلاني الفاضل المتناغم مع الطبيعة،والشر هو ذلك الفعل المنافي للعقل والطبيعة،أمّا الأشياء الخارجية التي يصنفها الناس على أنها خيرات وشرور،كالمال،والصحة،والمرض،هي أشياء ليست في ذاتها خيراًو لا شراً، إنما أشياء غير فارقة،أي لا يمكنها أن تؤثر في العقل والحالة الداخلية للإنسان، لأن الأشياء التي تجري في عالمنا الخارجي من أحداث وظواهر لا يمكننا السيطرة عليها،بل يمكننا السيطرة على النهر المتدفق من المشاعر والأفكار التي تجري في العقل والنفس، لكن هذا لا يمنع من الإقبال على الحياة وعلى الأشياء الفارقة لكن بتحفظ وزهد، بحيث أن فقدانها ووجودها لا يجعلك تقع في فخ الألم والتصنيفات الذهنية.

يقول ماركوس أورليوس في كتابه التأملات" بلا زهو تقبل الرخاء إذا أتى،وكن مستعدا ً لفقدانه إذا ذهب".

الوعي بالموت

يقول فيلسوف اللذة أبيقور"..لا يعنينا الموت في شيء..يوجد فلا نوجد،ونوجد فلا يوجد".

لكن قبل كل شيء علينا أن نؤنسن الموت كحقيقة تدخل في نظامنا الوجودي، وهذا لا يأتي إلا من الوعي العميق بالموت، فنحن نظن أن الموت بعيدعنّا ،لكنه يحيط بنا في كل اتجاه ويدخل في أدق تفاصيل حياتنا اليومية. إن كينونة الإنسان ليست كينونة متصلة، وإنما مجموعة من الكينونات المنفصلة تموت فيها الذات وتتلاشى مع كل انتقالة زمنية يفرضها الوعي، لتولدعلى أنقاضها ذات جديدة لا تكون متحررة من الذات القديمة بالضرورة،لكنها أكثر نضجاً وعمقاً.

الإنسان محاصر بالموت ومحكوم به، موت البراءة،موت الدهشة،موت الحلم،موت المعنى،موت الروح والعاطفة. لكن رغم ذلك فالإنسان قادر على أن يخلق نفسه في كل مرة وأن يخلق معه الحياة برمتها.

عندما يباغتنا الموت بفقدان أحد الأحبة أو المقربين منا؛ يحدث لنا ما يُسمى بصدمة الوعي، فالوعي الإنساني ليس ذلك الشعور أو الفكر الذي يعبر عن سلوكنا وعاداتنا الموروثة أو المكتسبة، ولامعرفتنا البديهية بالأشياء والموجودات من حولنا، وإنما هو عبارة عن تلك الانعطافات الصغيرة أو الكبيرة وما ترافقه من صدمات تعيد خلقنا من جديد. إن صدمة الوعي تتحرك وتتصارع في اتجاهين مختلفين، ويكون الحزن هو مركز هذه الحركة المتصارعة، فإما أن يجرفنا الحزن بطريقة مفرطة نحو الماضي، عندما يقوم الذهن باستحضار الصور بطريقة تتأثر بها الحواس،لتندمح الذات مع الشخص الميت، فلا تعد تفرق الذات بين نفسها و بين الصورة المستحضرة، وهذا الحزن هو عاطفة سلبية تمنع الجسد من القيام بالعمل وتعيق حركته وحركة الفكر أيضاً، أو يهدمنا الحزن ويعيد تشكيلنا، بعدما تتحول صورة الشخص المفقود في داخلنا إلى صورة ضبابية باهتة لكنها لا تخلو من الحنين والمحبة المتسامية، وهذا الحزن هو عاطفة إيجابية تساهم بارتقاء الوعي، والفكر الذي يستطيع فهم الأشياء والأحداث من حوله دون تأثر وانفعال، وهذا ما يساعد على تكثيف الأحاسيس وتنقيتها من شوائب العالم الخارجي، ومن كل ما هو ضار للطبيعة البشرية.

يرى سبينوزا في كتابه علم الأخلاق أن الإنسان الحر لاينقاد لفكرة الموت أو خشيته،بل يظل بعيدا ًكل البعد عن الهواجس التي تذكره بالموت؛لأن حكمته دائما ًفي تأمل الحياة التي يحياها.

العزلة وحياة لا مرئية

عندما يصيب وباء ما أجسادنا، يحفزنا على الإبداع وعلى الشغف الدائم بطاقة الحياة، فالحياة لا تعاش كما نراها ونحياها،بل في تلك اللحظات الهاربة التي تسلل خفية من أعمارنا.

في العزلة تتجلى الرؤى أكثر؛ لنعيد حسابات الماضي وفي الأوهام التي قدسناها، وهذا تماماً ما يحصل مع المريض عندما تنشطر حياته إلى نصفين؛ ليرى أضواء المدينة اللامعة كما لم يرها من قبل، وحركة الغيوم السابحة في الأفق، وتعاقب الفصول والطيور التي تتوارى بعيداً في الغروب، لينصت ويستمع إلى كل الأصوات كما لم يستمع إليها من قبل، ثم توقظه شمس السماء الواسعة في الصباحات، كما لم توقظه من قبل، ليبصر بعيداً من النافذة هذا الكم الهائل من السراب؛ السراب الذي منعه من حياة لم يعشها

الحياة التي ظلت وحيدة ومستيقظة في الأعماق

أو في مكان ما في هذا العالم...