الإنسان في مواجهة رعب الحضارة

يتفق أغلب المفكرين والفلاسفة وعامة الناس أيضًا على أن السعادة هي هدف إنساني، وهي محصلة الأهداف النهائية للإنسان في مسيرته خلال هذه الرحلة الطويلة في الحياة.

والسعادة قد يراها البعض نابعة من تلبية الرغبات الأساسية عند الإنسان من المصادر الخارجية المتمثلة في الحاجة إلى الانتماء والمكانة الاجتماعية، أو رغبات الجسد البيولوجية كالجنس والطعام. وهناك من يرى أن السعادة تأتي من النفس ومنبعها داخلي وتكون النفس عندها منفصلة عن التأثيرات الخارجية التي تسبب القلق والخوف والهروب من الواقع لتفادي الصدمات المدمرة، لكن هل يمكن للإنسان أن يعيش منفصلًا عن طبيعته الإنسانية ومحيطه الاجتماعي، وأن يبقى ملازمًا صومعته التي بناها خارج هذه المجتمعات البشرية؟ المشكلة هنا تكمن في الإنسان ذاته، فهو الذي بنى هذا المجتمع ويريد منه في الوقت نفسه الشعور بالأمان والراحة والابتعاد عن الألم والأزمات اليومية المتكررة.

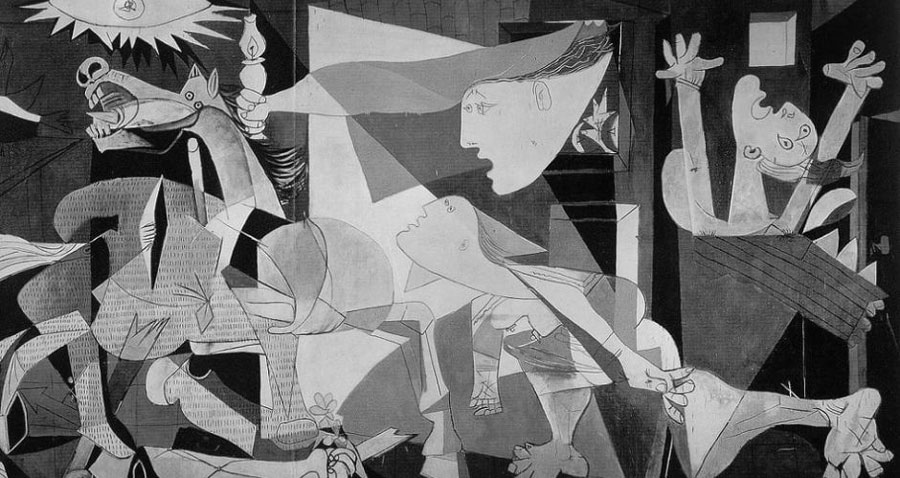

إن المجتمع الحديث المتمثل بالتطور الحضاري والصناعي الذي شهده العالم قد أورث الكثير من البشر أمراضًا نفسية واجتماعية وحالات من العصاب والهوس التدميري والانتحار. كانت المجتمعات البدائية القديمة تكاد تخلو من الجرائم والسلوك المرضي العنيف، وبدأت الجرائم تظهر عند نشوء الحضارات وتكونها في المدن والتجمعات السكانية الضخمة، عندها بدأت المنافسة على الثروات الطبيعية، وازدادت حالات الكبت الجنسي، والفصل بين الذكر والأنثى داخل هذه التجمعات.

الإنسان هو المعجزة الوحيدة والمحيرة في هذا الوجود، والحياة على الأرض ملحمة كبرى تستحق أن نحياها بكامل تناقضاتها وغرائبها ومصائرها المجنونة

قلق الحضارة وأمراضها هو القلق الذي يهدد الإنسان في يومنا هذا، ويجعله يبتعد عن طبيعته الإنسانية السوية، فعندما يكون كل منا محكومًا بالعمل والزواج وجمع المال والمنافسة؛ فإنه يضطر لأن يلبس أقنعة اجتماعية، وأن ينسلخ عن ذاته في سبيل تحقيق أهدافه الآنية، لكنه لا يستطيع أن يفهم نفسه فهمًا صحيحًا وسويًا، وإذا ولج إلى هذه الذات فإنه يخاف مواجهتها. هنا تلعب التربية دورا أساسيًا في تنشئة الفرد داخل هذا المجتمع الذي بدأ يعيش حالة غير مسبوقة من التوحش المادي، بل أصبح حلبة للصراع وزهو الإحساس بالتفوق.

عندما يقع الإنسان في فخ المقارنات والرغبات فإن الخوف يكون وليدًا لهذه الصراعات الداخلية وتعمل الأسرة والمدرسة والإعلام اليومي على تغذية هذا الخوف عند الإنسان منذ الطفولة. وقد يولد هذا الخوف حالات من العصاب وفوبيا الاضطهاد والواسوس القهري إن لم تتحقق تلك الرغبات الداخلية وتكون الجريمة أحيانًا ملاذًا بديلًا لتلك الرغبات المتصارعة في الأعماق. ويجب أن نميز بين الرغبات التي تعتمد على مشاعر ذاتية خالصة والتي لا يؤدي إشباعها، إلا إلى لذة آنية، وبين الرغبات المتأصلة في الطبيعة البشرية التي يؤدي إشباعها إلى مزيد من النضج الإنساني والحياة المتوازنة التي ترسم لنا مسار أهدافنا الحقيقية والعميقة في هذا الوجود.

في كثير من الأحيان لا توصل هذه الرغبات الآنية إلى السعادة أو إلى المتعة القصوى المنشودة في ظل المجتمعات الاستهلاكية التي تسرق من الإنسان كينونته وبحثه الدؤوب عن المعنى، بل على العكس ربما ستولد مزيدًا من الانهيارات الداخلية وضبابية الرؤية بيننا وبين الأشياء على حقيقتها.

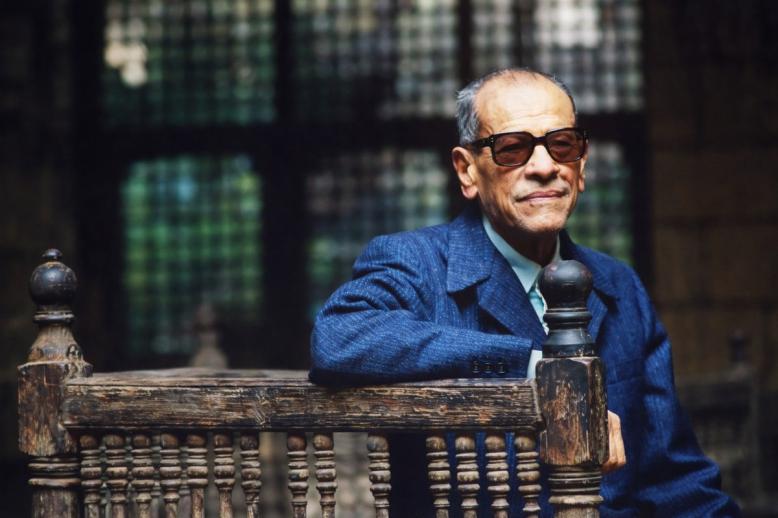

يقول الفيلسوف وعالم النفس الألماني إيريك فروم: "إن إشباع كل ما يعن للناس من رغبات بغير قيود، لا يوصل إلى الحياة الطيبة، وليس هو السبيل إلى السعادة ولا حتى إلى المتعة القصوى. إن حلمنا بأن نكون السادة الأحرار لحياتنا قد انتهى، وذلك عندما بدأنا ننتبه إلى أننا جميعًا قد أصبحنا مجرد تروس في الآلة البيروقراطية، وأن الصناعة والحكومة وأجهزتهما الإعلامية هي التي تشكل مشاعرنا وأفكارنا وأذواقنا وتتلاعب بها كما تريد".

يتوافق كلام فروم كثيرًا مع عصر العولمة والتكنولوجيا الحديثة فالإنسان في عصرنا أصبح آلة مسيرة من وحوش الرأسمالية ومن العقائد والأيديولوجيات والأديان. لم يوفر المجتمع أي فسحة للإنسان لإظهار جوهره الروحي وكينونته التي يجب أن تحتفي بالقيم الجمالية في هذه الحياة، وكثير من الناس يدرك أهمية ذاته الحقيقية، لكنه يفضل أن يبقى مستعبدًا من قبل هذه الأوهام، فهو يخاف الحرية؛ لأنه يخاف النبذ والطرد من المجتمع، وأن يموت في عزلته وحيدًا. ولهذا الخوف دلالات ورموز ميثولوجية ترجع إلى الخطيئة الأولى وطرد آدم من الجنة. يخاف الإنسان من الوحدة والمعاناة والصدمات، وأساس هذا الخوف هو الخوف من الموت المترسب في أعماق وعينا. نحن نرفض حتى المواجهة ونفضل الهروب دائمًا، فالمعاناة عندما نهيئ لها كي تكون مقبولة اجتماعيًا عندها فقط نستطيع أن ندرب أنفسنا على الفقدان، وأن نعيش أحرارًا ومتكاملين. حتى الصدمات عندما تقع لن يكون تأثيرها سلبيا ًبقدر ما تجعلنا نعود لذاتنا الحقيقية، ومن شأنها أيضًا أن تبني ذاتًا جديدة صلبة ومتحررة من كل شيء سماتها المحبة والعطف والتكافل الاجتماعي. وحده الخوف من يسرق من أعماقنا جمالية هذه الحياة وسحرها اللامتناهي؛ لذا فإن أعمق سعادة يبلغها المرء في هذا العالم هي في تخلصه من مخاوفه وهواجسه التي كبلته ردحًا طويلًا من الزمن.

اللحظة السرمدية

يرتبط الألم الإنساني ارتباطًا وثيقًا بالزمن النفسي، والزمن له علاقة بالعقل، فالزمن في العقل البشري يسري كتيار كهربائي بين الماضي والمستقبل، فلا وجود للحظة الحالية الراهنة داخل نطاق التفكير اليومي، وقد يصاحب هذا التفكير إيحاء قوي للسلوك وحركات الجسد، تشي بحالة الإنسان ومشاعره المتصارعة، فعندما يكون الفكر أسيرًا للماضي؛ يبدو على الإنسان الانكسار والإحباط والندم، وعندما يكون أسيرًا للمستقبل؛ تبدو عليه حالات التوتر والقلق والخوف من المجهول.

اللحظة الراهنة هي لحظة سحرية سرمدية تموت فيها «الأنا» المتحررة من الرغبة، لحظة ترى الجمال الذي كان غائبًا عنا في أبسط الأشياء وأكثرها دقة، لحظة يتلاشى فيها التفكير وتقترب النفس من الحقيقة وغموضها الساحر. إنها تشبه حالة السكينة التي تصيب النفس بعد نوبات البكاء الغزير، علينا أن ندرب أنفسنا على الفقدان وأن نؤنسن حزننا وشقاءنا بعيدًا عن التذمر والشكوى وصناعة المحاكمات العقلية.

قبولنا للحظة الراهنة يتم تدريجيا في اللاوعي عن طريق التسليم وعدم المقاومة، والسعادة العميقة تأتي من التسليم لهذه اللحظة في السراء والضراء، فقبولنا للألم والوقوف على حافة الخطر هو من سيمنحنا ذلك الفرح الغامض في ما بعد. لا سعادة بلا ألم، والألم قد لا يكون ألما كما يظنه البعض بقدر ما يكون حالة ذهنية يكونها العقل ويرسم لها تصورات عديدة. إن التركيز الداخلي وتكثيف الأحاسيس الإنسانية كي تتماهى مع جمال الأشياء وسحرها في هذا الوجود؛ يتطلب منا الابتعاد عن تفاهة الحياة اليومية وروتينها الذي قد يصبح مركزًا يعطل قيمة هذه الحواس واتصالها مع الكون. لقد غابت هذه اللحظة السرمدية عن الكثير من الناس، ولم يعرفوا لذتها، إلا وهم على سرير الموت أو عندما اقتربوا من تجربة الموت. فلم يعد هناك متسع للتفكير بالماضي والمستقبل ولا بممتلكاتهم وإنجازاتهم، وإنما إدراك عميق للحظة واحدة فقط، لحظة تعطي للحياة معنىً خالدًا. لماذا لا يموت الإنسان كل يوم كي يعيش هذه اللحظة، ويقتل هذه الأنا المتعالية المتفننة في صناعة الوهم والخوف والعنف.

إن تعاسة البشر تكمن في أوهامهم التي شيدوها على مر تاريخهم، فكل الإنجازات الخارجية والانتصارات والأمجاد التي حققوها؛ لن تساعدهم على عدم الوقوع في فخ البؤس والوجع الداخلي. الإنسان الذي يمتلك الأشياء ويجعلها جزءًا من هويته وكيانه يصبح عبدا مطيعًا لها.. (كالأفكار، والمعتقدات، والثروة، والشهرة والمناصب).

والمجتمع الذي تتشكل منه هذه الهويات وتتلاعب في وعي الناس ومسار حياتهم هو مجتمع قادر على صنع الطغاة في كل زمان ومكان، وهو الجلاد الذي يقتل عفوية الأطفال والمجانين ويعاقبهم بالنبذ أو تعزيز شعورهم بالذنب. يولد الطفل زهرة بيضاء متناغمة مع إيقاع الكون، وما إن يكبر حتى يتلوث بخطايا وقذارة هذا العالم المدان. واستعادة براءتنا المفقودة يتطلب منا التحرر من المعرفة والتاريخ والأسرة والمجتمع والدين. والنفس الإنسانية لا بد أن تتخلص من نزعاتها البدائية الوحشية من خلال تهذيبها بالموسيقى والتأمل والبحث عن عزلة منتجة تسمو عاليا بهذه الروح المقدسة.

إن الإرادة الإنسانية أخرجت الإنسان من أعماق ظلمة الكهوف إلى سطح القمر، وقوة خياله الجامح أنتجت لنا العديد من الإبداعات والابتكارات في العلم والفن، والإنسان منذ وجوده على هذه الأرض إلى يومنا هذا ما زال يبحث عن الحقيقة وعن مسوغ وجوده ورسالته السامية خارج عالمنا المادي المحسوس.

عد إلى ذاتك قليلًا وتأمل اليوم الذي تعيشه من إشراقة الفجر الذي يثير فيك الرهبة والعظمة إلى غروب الشمس التي تمتص أوجاعك وانكساراتك، إلى الليل الذي ينثر سكينته على نفسك لتحلق عاليًا بأحلامك مع النجوم؛ سترى نفسك كوكبًا يضيء عتمة العالم وصدى لصوت القادمين من بعدك. وأنت ترحل في قاربك وتتوارى بعيدا عن الأنظار لا تنس أن تترك لنا رسالتك، فالإنسان هو المعجزة الوحيدة والمحيرة في هذا الوجود، والحياة على الأرض ملحمة كبرى تستحق أن نحياها بكامل تناقضاتها وغرائبها ومصائرها المجنونة.