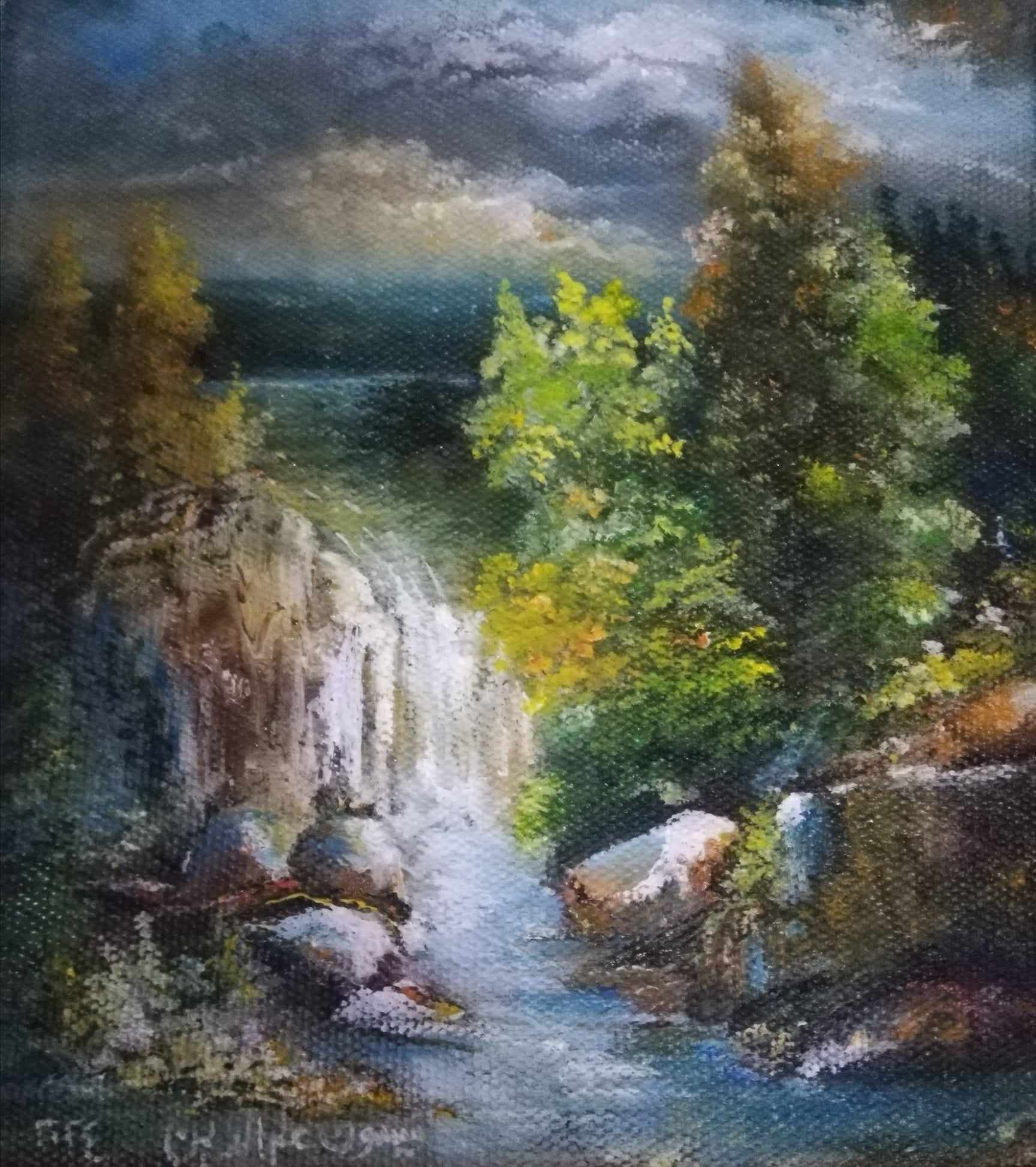

شهد ميسون علم الدين تنزوي خلف شفاه الأسئلة

في مادة سابقة كتبت عن أعمالها، كان ذلك قبل عقد من الزمن أو ربما أكثر، قلت في ختامها بأن مستقبل مشروعها مبني على إكتشافات الذات، وغاباتها بمجمل تفاصيلها، وبأن هذا يتطلب منها أن تعيش حالة من التواصل، أي أن تكون في حالة بحث متواصل ودائم، فكانت أمينة لذلك، ورغم الخراب الذي لاحق ويلاحق الحياة من كل مفاصلها إلا أنها أرست لنفسها مستوى من الخطاب الجمالي كظاهرة تخصها هي فقط، وتمارس فيها وبها مجموعة متشابكة ومتداخلة من التداعيات التي ستقف وراء صعودها غير المفاجىء، بل المتوقع في ظل الآفاق التي رسمتها لنفسها لتمضي إليها، وكانت لا بد أن تكون حاضرة، ومثابرة على الدوام لتصل بالشكل الذي تبغيه هي، فالبناء بناؤها، وإمكانيات التجديد والتغيير فيه تخصها هي وحدها، وتشهد على دعمها له باندلاعها فيه كل مخزونها من الأفكار والقيم، وتذهب إلى أبعد الحدود في توظيف مفاهيمها، إن كان بعدم الانفصام الملحوظ بين الواقع وظله، أو بين المسميات القيمية بألوانها المختلفة، فهي تجد تفسيراً لذلك لا كعزاء لمشكلة اللحاق بحياة لا قلب لها، بل لما تتركه تلك الحياة خلفها من خيبات واسعة، وآمال مكسورة، فهي تلامس منظومة المعايير والعلاقات في معظم حركاتها التي تتمثل بلجوئها إلى التفاعل مع أسبابها الداخلية بالأساس، فتراجع نفوذ الفرح لا يجعلها تنشغل به كقضية، بل هي تركز على نحو متزايد على التلاوين المختلفة فيها، في ظل غياب التنمية الثقافية، وترتبط بعلاقة عكسية مع النتائج التي قد تظهر لها كنقيض لوعي جمعي يمضي نحو إنهياراته.

فميسون علم الدين التي تمتد بجذورها إلى الجبل الجنوبي الأشم، والتي مازالت تعيش وتتنفس بين جوانحه، تحرص على الاحتفاظ بمنطقها، ومنطلقها، فهي تحمل مشروعاً فنياً، جمالياً معيناً، يتسم بالتغلغل في فهمها هي، وبالسعي في السيطرة على قراراتها هي، فهي منخرطة في برنامج غير محدد تعمل جاهدة على ضرورة تجاوزه، إذ لا يكفي أن يكون الوضع مهيأ للتغيير، بل لا بد من توفر أدوات بها تسند هذا التغيير دون أن يكون هناك ما يفقدها من نشوة إنجازاتها، فهي مدركة لمؤشراتها الأولية التي ستظهر نجاحاتها، كما أنها مدركة لمسارها الذي إتخذته فيما بعد كإتجاه مختلف تبرز حضورها فيه، فهي تستحوث على أدواتها التي ستحارب بها، أقصد التي ستشتغل بها وعليها، فهي تنتمي إلى المسار الذي يشي بالإنفجار في كل حين، وعلى مدار الإنجاز والصعود، وكما هو معروف فهذا ليس اختياراً، بل هي دعوة للمضي نحو ما يمكن تحقيقه، لا على شكل ما هو سائد، بل على شكل مغاير يحمل كل رسائله في ذاته، وفي السياق المعمق لإلتقاط حيثيات المشهد تنجح في تصويره وتبدع فيه بحكم ما تحمله من طموحات باتت مطلة على حالة إشعال الشموع، وبحكم تلك التداعيات الحسية التي منها ستنطلق لتفرض نشيدها الذي طالما غردته وهي تقترب من الخيال في هذا الزمن، زمن الحرب والقمع، في الزمن المغبر حتى من تلابيب روحه، فهي تنسج نصها البصري الذي لا ينتمي في الوصف إلا لشيء، لعالم الإحساس بأهمية وضرورة أن تختلط فيه الواقع بالخيال، الأسود بالأبيض، جدار الرسم بجدار الأرض، ففي الوقت التي تبحث فيه عن ثيمة تكون مفتاح صولها، تكون الإنسانية حالات من النوازع اعترتها صور وحالات تقوم ميسون بتعريتها وتجريدها مما عليها من أقنعة زائفة بلغة مكشوفة يتقبلها القارىء وكأنها تقص عليه تاريخ المكان وجماله من جهة، أو كأنها تسرد سيرته الذاتية التي هي سيرة الطبيعة أولاً وآخراً بغية هتك أسرارها .

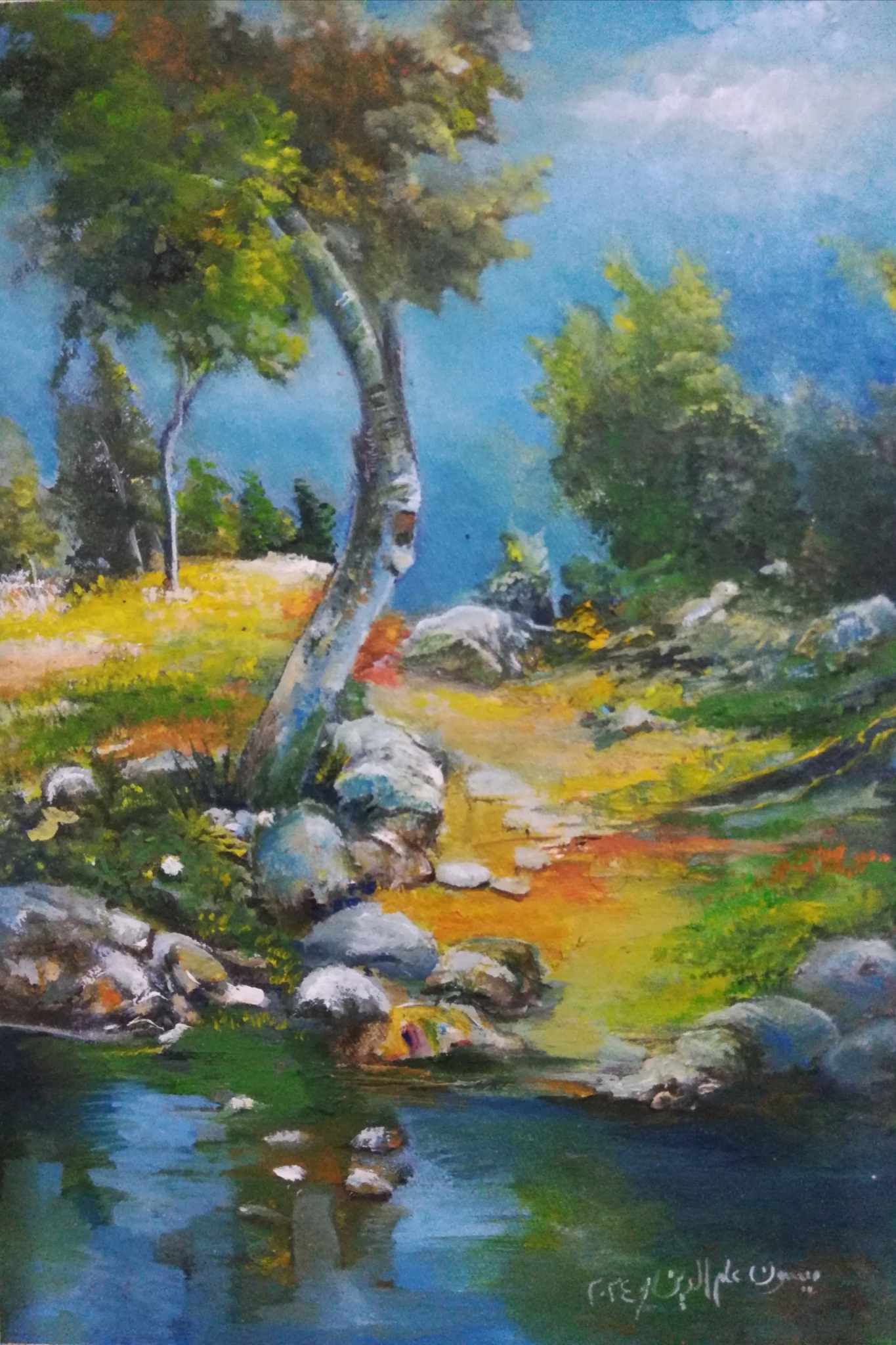

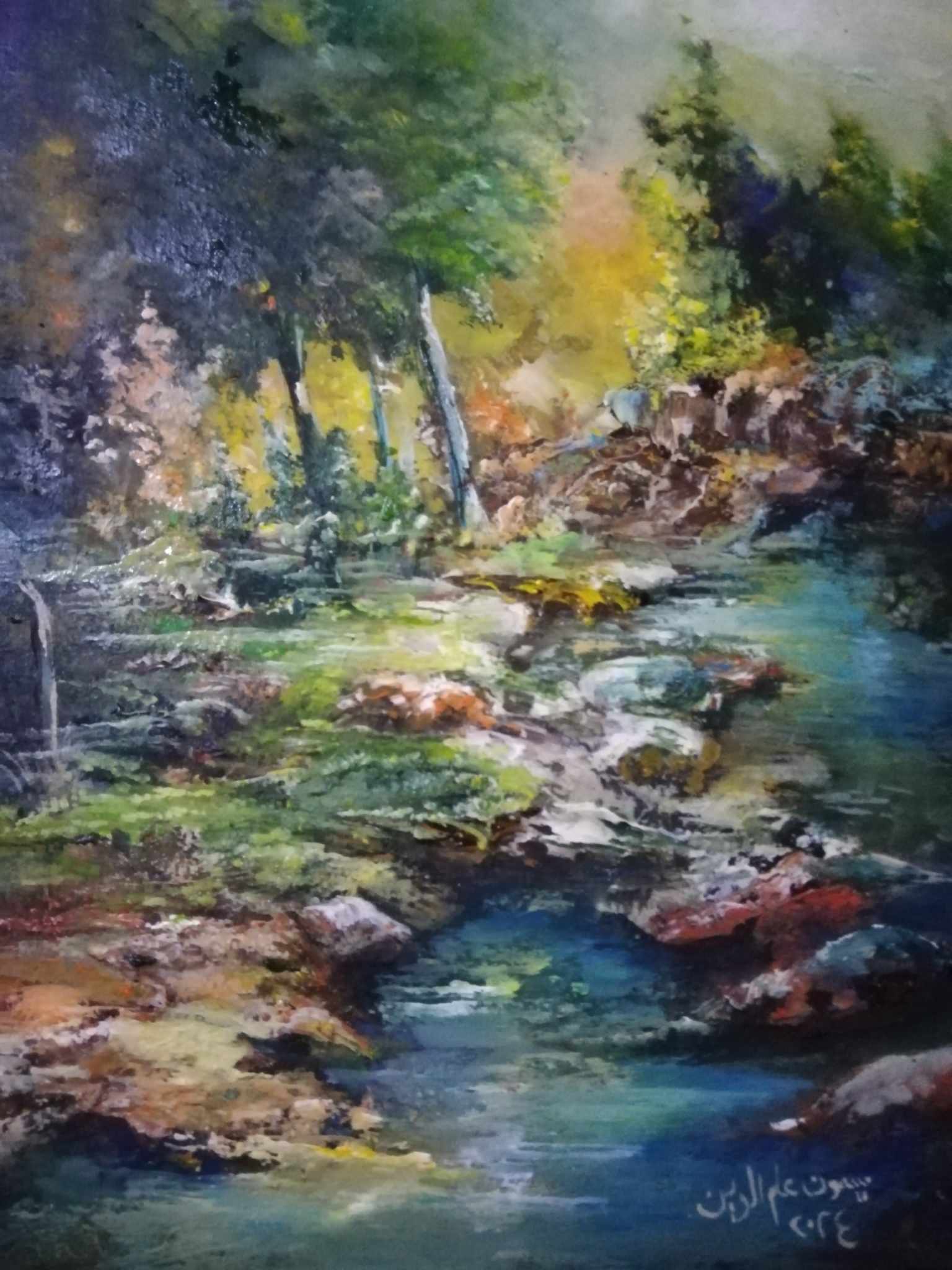

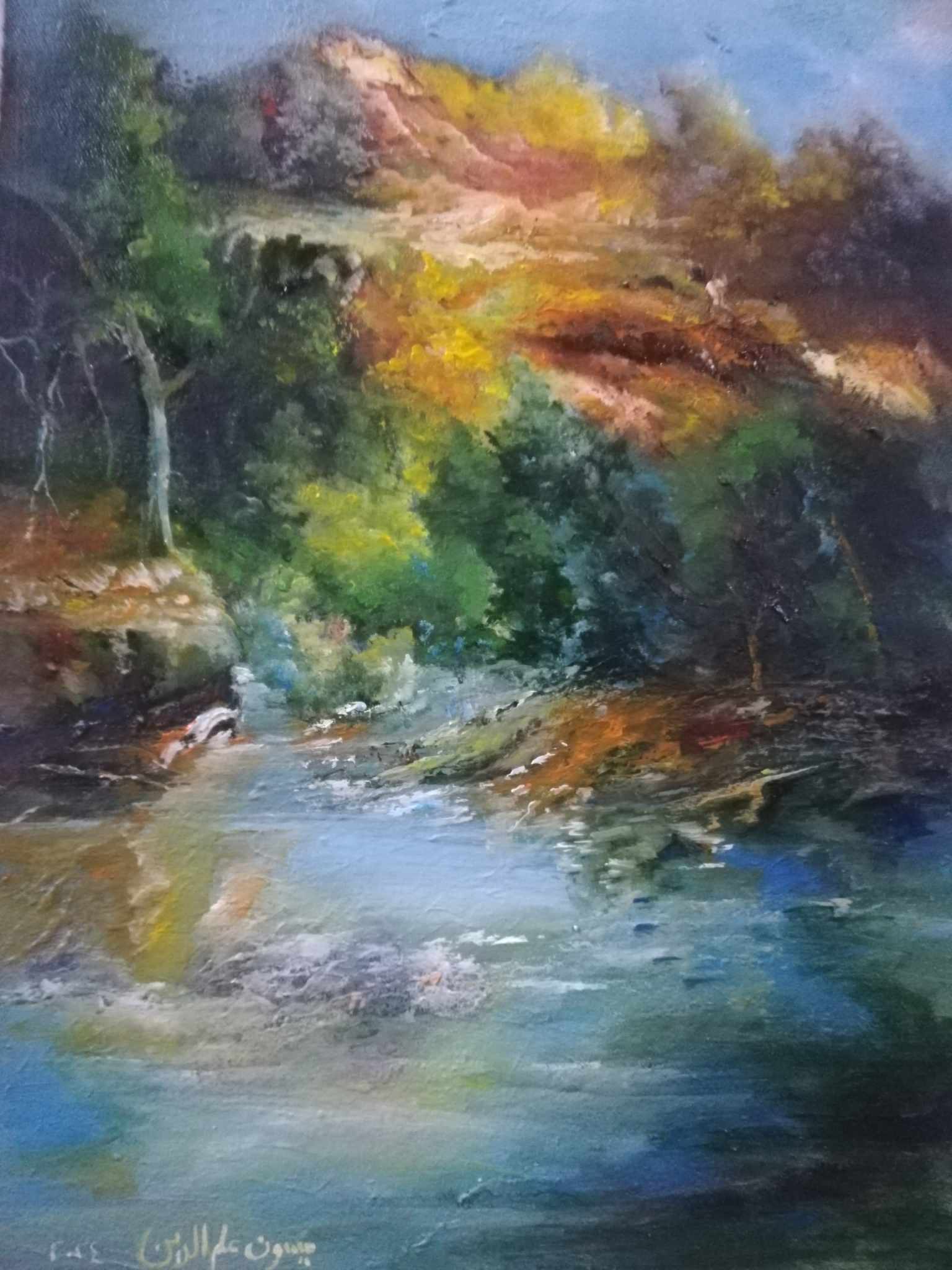

ميسون علم الدين فنانة تشكيلية، تتوطد اللحظات، لحظة بعد أخرى بين أصابعها، تلك الأصابع التي تمدها نحو الفضاءات، وكأنها تبحث عن فراشات تلعب وحيدة، فتظهر وتغيب لتصافحها قبل أن تتيه بها الطريق، ووفقاً لهذا التصور فهي تمتلك الخبرة المتخصصة في تقييم أدائها، وذلك بوضع منهجية للمستوى التي تشتغل عليها، فتوضح المفاهيم وطرق مؤشراتها الرئيسية، مكرسة كل طاقاتها للمستوى الكلي للتأكد من دقة بياناتها وحداثتها، وذلك للتعرف إلى مدى أهدافها، ومحدداتها، وأولياتها، فأسلوب عملها ومستويات التنسيق فيما بين مفرداتها، إن كان عمودياً، أو أفقياً، والتخطيط السليم والمرن مع توفير المستلزمات الضرورية تمهد الطريق لمتابعة تنفيذ سليمة، والعكس بالعكس أيضا، فميسون لا تتجنب المخاطر الناشئة عن التقلبات المحتملة، فهي تعيش حالة اليقين لأسباب ليست خارجة عن العوامل المتعلقة بإسهاماتها المنتجة، وإن كان على المدى البعيد، وتعمل على صناعة الاحتمالات التي من الممكن أن تتسلح بها وهي تواجه أعمالها، فهي يقظة في تشكيل منظومة متكاملة، متوائمة إلى حد ما، تأخذ منها المؤثرات التي تجعل ألوانها لا تهدأ، ففيها من الحركة ما تدفعها للقيام بتنظيمها، ليبدأ المشهد منزوياً خلف شفاه الأسئلة، وهو يترقب في لهفة بوابات الروح، وهي تفتح أنهارها لتسافر في الحكايات تاركة النعمة الكبرى فيها، من غناء وأشجار وضوء، ومن الشهقة وهي تبعث من جديد .

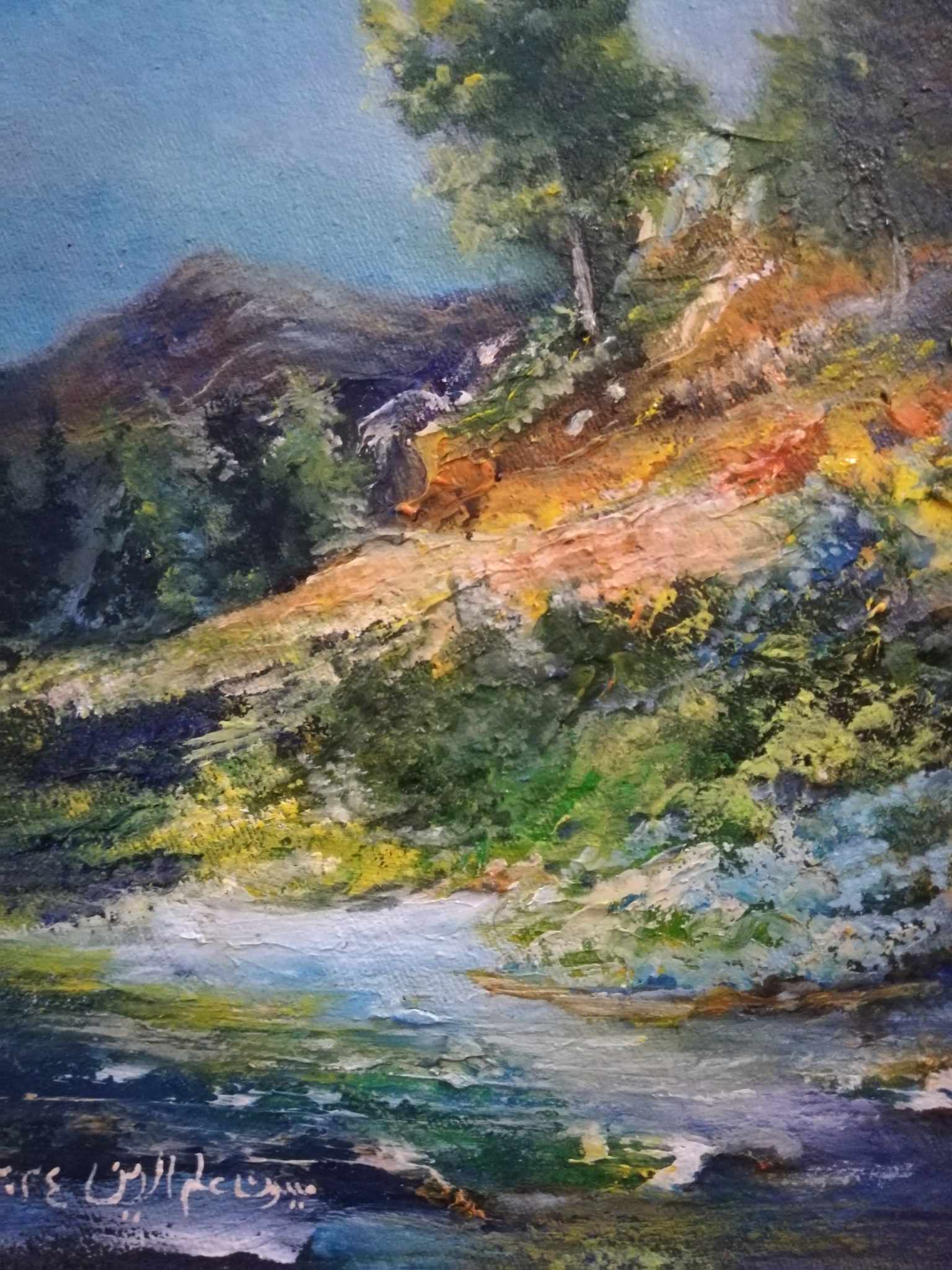

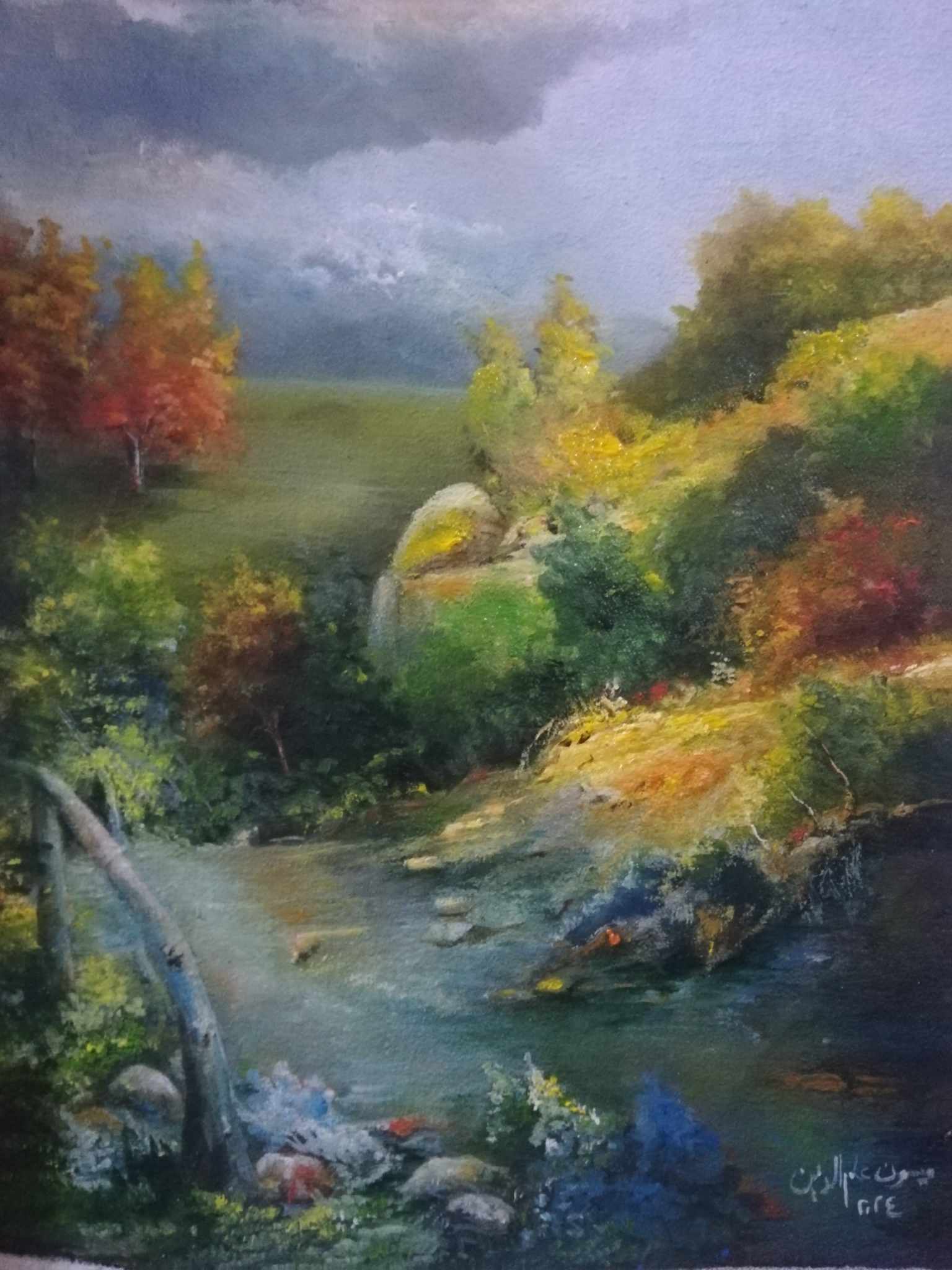

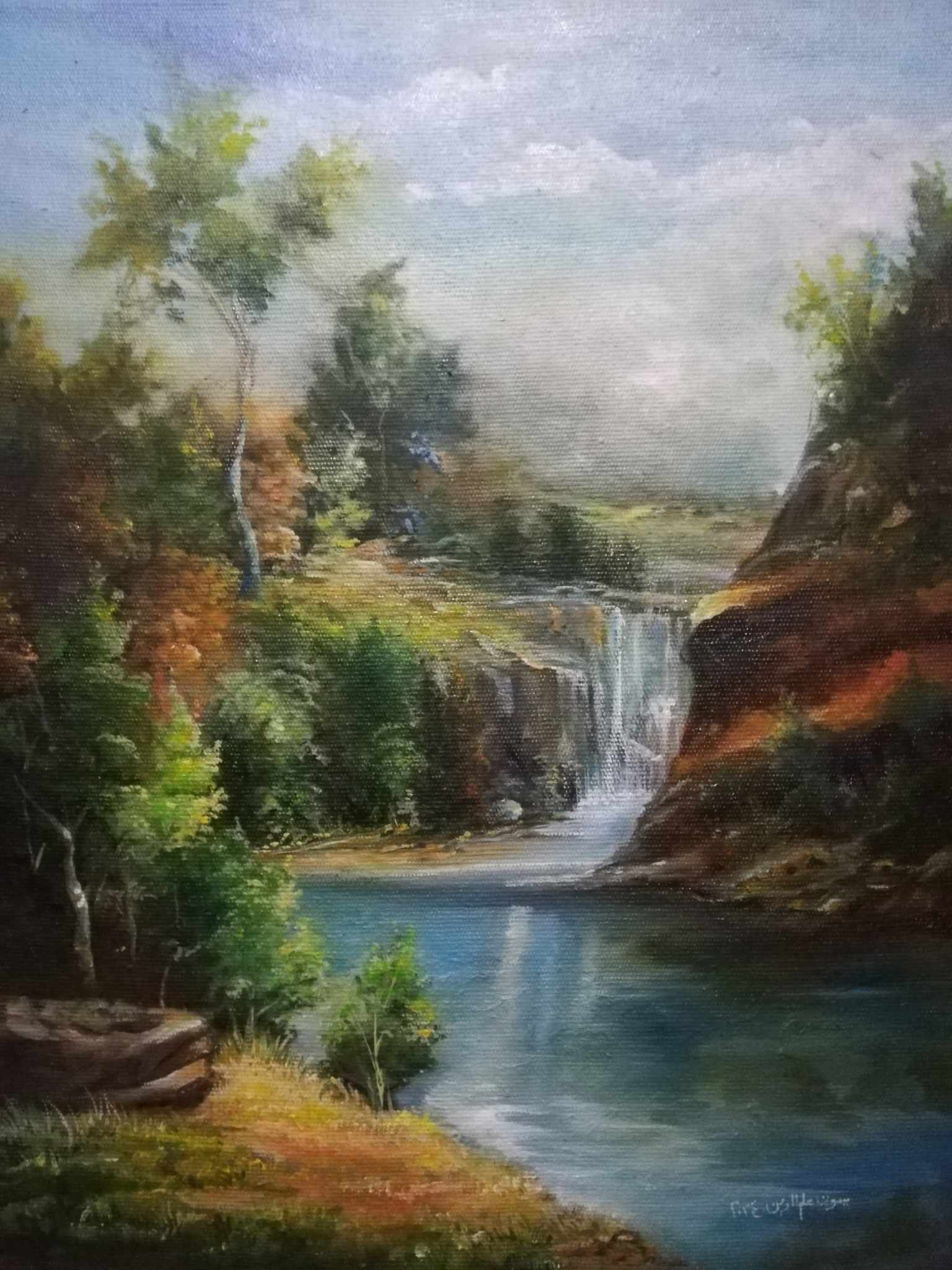

مرة أخرى نكون في حضرة أعمال ميسون علم الدين، وهي تحتمي بالطبيعة وأساطيرها، وما تحمله من جمال ودواء، وهي، وأقصد الطبيعة لا تخذل ريشة ميسون، ولا تخونها، بل تهيء لها الأرضية التي على أديمها ستفرش ألوانها، وستحملها لتنقلها من المعلوم والواقعي إلى الخيالي، فالخيالي حين يحضر ويتوسط حدث الانتقال ذاك يصبح دالاً على أنه يضعنا على عتبات النماء والوفرة والخصب، وميسون على وعي بالوسائل التي تستخدمها، والتي ستفي حاجاتها، وبالتالي حاجات المتلقي أيضاً وعلى نحو أخص في فهم مقاصدها ودلالاتها التي تتعاضد مع رغباتها في جعل نصها مشهداً يفتح مجراه على إتجهات كبيرة، ستكون في البداية نوعاً من الترحال في النص ذاته، والإصغاء إليه، وتلقف خطابه، سواء أكان ذلك الترحال وليد فعل إستدعاء لإغناء المجرى، أم وليد تجليات في شكل اتكاء على لحظات يقظة ونشطة.

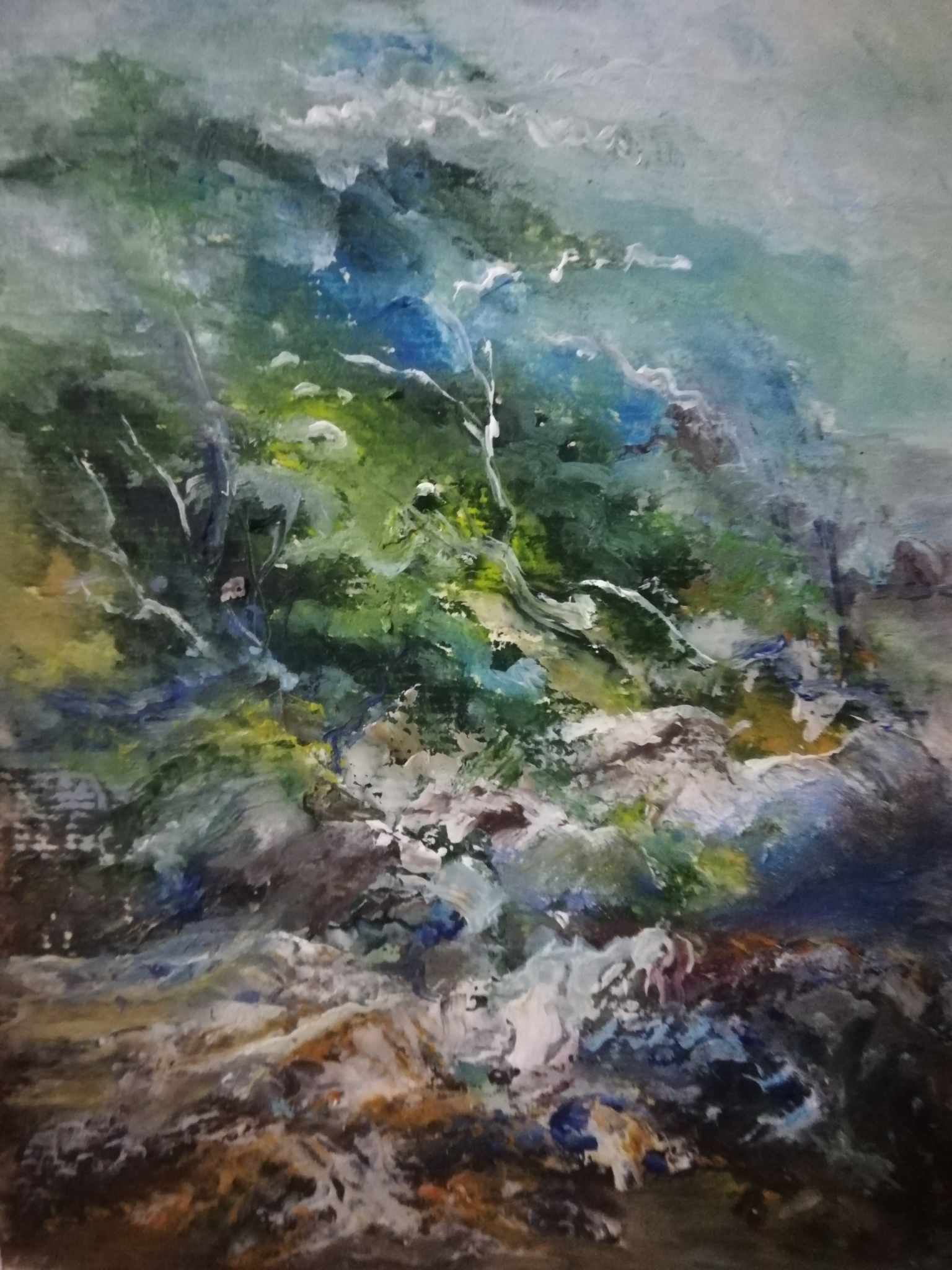

قلت ستكون في البداية نوعاً من الترحال، ثم يمتثل للفتوحات وأسفارها حتى يرتاد آفاقاً لم تفكر بها ميسون، بل وجدت ذاتها تقتحمها وهي في أشد اللحظات أصالة، وإبداعاً، إذ حالما تبلغها حتى يفتتن أحدهما بأخرى، ليصبح الحدث اندفاعاً نحو الخلق، لا يكل، ولا يمل، ولا يتعب، وميسون لا تكتفي باستدعاء الطبيعة أو رسمها، بل تضعنا في حضرة ما تخفى في أصقاعها من صراع وجدل، من جمال وذهول، فتلتقط الظواهر والأحداث حتى تمكننا من المثول في تلك الأقاصي التي يبدو فيها كل شيء على حقيقته بإعتبارها جزءاً من حركة لا تكل، ولا تعرف الأناة ولا التوقف، فنصها حالما يبلغ هذه الرحاب، ويطال تلك الذرى حتى تصبح جزءاً منه، جزءاً من تلك الحركة، يحيل إليها ويسهم فيها، فالنتيجة فيها من الإغناء للروح ما يجعل هذه الروح تمتثل وتهتدي بمقرراتها، ولا بد من الإشارة هنا أيضاً بأن ميسون تعمد إلى إستخدام الوسائل التي تقي نصها من التلاشي، وأقصد التلاشي في الطبيعة، فهي تلجأ أحياناً إلى تقنية قسرية كالنفاذ إلى دواخل النص بكسر الحدث واحتوائه، للإفلات من سلطانها، وهذا ما يجعلها تدفع بمتلقيها إلى داخل ذلك الحيز الدقيق الممتد في الفلوات، ليحيط بمنجزاته، ويرصد لحظاته، النشطة منها، والوهنه، وذلك عن طريق الإصغاء له، بكيفيات متفاوتة، منها ما يخص مقولة الجمال وحضوره في النص، ومدى استجابته لمتطلبات اللحظة وهي تتنزل في دائرة الخلق . ولهذا كل ما يورده نصها البصري من حديث وصور وتعابير ودلالات يمكن لملمة شظاياها المبعثرة لتحضر في شكل ومضات، فيها تتعالق وتتشابك تلك الصور، وتلك التعابير، وتلك الدلالات معاً، وكأنها على وشك أن تتجسد في عرس للطبيعة، فيها تتراقص العلاقات النصية جميعها من بناء، وألوان، وأشجار وأنهار، وموسيقا وأغان تحيلنا بدورها إلى علاقات من التجاور معها كإيقاع للمكونات التي تستدعي شروط الإنتاج والانتشار، وهكذا يتضح كيف يستعيد النص البصري رؤيته البيانية، وكيف يطال الذرى الجمالية، فعليه يعول الكثير من الكلام، والكثير من الإبانة والإفهام، إبانة الغامض وقياسه .

تنطلق ميسون علم الدين في رحاب مشروعها بدءاً من البؤر التي تتقاطع فيها البدايات مع النهايات ولكن دون تنابذات ،بل تتزامن على نحو معاصر، وكأنها تلغي التعاقبات، وتمسك بلحظات محددة في سلمه، أقصد في سلّم النص الذي بوسعه أن يمارس سلطانه العاتي في صميمه وجوهره، وهذا ما يمكن أن نسميه زمن النص، الزمن الخاص الذي يبنيه النص لنفسه، الزمن الذي يتسم بالعودة إلى نفسه، إلى بداياته المفتوحة على نهاياته، ونهاياته المشرعة على بداياته، وثمة افتتان بذلك الخيط الرفيع الذي يكاد يضيع بين الحدود، وهي تتلو ألوان الصلوات، والممتد في النبوءات التي ترتقي بتلك اللحظات الملتقطة وتشكلها، وميسون تجزم أنها تقتفي أثر الأرض، والأشجار، والأنهار، والفراشات، وهي رموز نمطية عليها تنام بين ما خلقه الرب في محاور الفراغ، وما أنجزه الفكر البشري من أوجه صور متمردة، تبحث عن منشئها بين الذئاب، تقتفي ذلك الأثر لتلغي الزمن الميقاتي وتعود على نحو غير مشروط بزمنها هي، قلت تنطلق فنانتنا ميسون في رحاب مشروعها بدءاً من البؤر، وتقوم بعمليات التراتب بين مكونات النص وعناصره حتى ترتاد العتبات بصخب وعصف حيناً، وحيناً بغرس الحنين المحمل بالوجود أو ما تبقى من هذا الوجود ما لم ينحدر بعد، فالجسر يسري للمجهول، وإن كانت القصبات ترسم أسواراً تحيط بها، وما يهمنا هنا أساساً هو معرفة ماهية الأشياء التي تحقق ميسون إقترابها منها، وكذلك كيفيتها، وإذا اعتبرنا لغتها هي إحدى تلك الكيفيات فبها، وفيها تكشف الوجود عن ذاتها، أو قد تحجبها في الوقت ذاته، ويتحول ما كان شكلاً، ومظهراً في البداية إلى جوهر الذي يأخذ في العمل كماهية، فميسون تفطن بأن التصورات مهما كانت عميقة لا تستباح لها بطردها من دائرة عملية الخلق لديها، كي لا تمضي بها إلى حتفها، وههنا بالضبط من المفروض أن تلعب ميسون لعبتها الأجمل، اللعبة التي تكون في أشد أدواره خطورة، من جهة كونه فعل بصري وإصغائي في الوقت نفسه وفق أنساق بموجبها تحرر ميسون معانيها من لغتها التي قد تكبلها في بعض الأحيان، فكان منها لا بد أن تدعها تذهب في مهب الدلالات، زاخرة بها، طافحة بالحياة .

ميسون علم الدين تدرك بأن للعمل الفني تاريخه، وسجاله، ومداه، وبأنه من الطبيعي أن يقاد توجهه إلى إحياء أسئلة جديدة، وبأن الإجابة عليها هي طريقة من الطرق الجديدة التي وفقها يصمد الفنان طيلة فترة شروعه في عملية الخلق للمضي على درب تأسيس نمط من الإنجاز، وهذا يدفعه أن يكون مغايراً مع نفسه قبل أن يكون مغايراً مع منجزه الفني الذي هو نص سيلاحظ عليه التغيير بالضرورة طالما طرأ عليه التغيير اللازم، لا في نظام المعنى فحسب، بل بكيفيات إنتاجه، للجري لاحقاً وإنتشاله من الدروب المقفلة، فميسون منفتحة على ذلك كله، وتطالب منجزها دائماً ألا يطاله الضيم في الصميم، وألا يكون خادماً، ومطيعاً، لا لها، ولا لمتلقيها، فهي وفي لحظة حلولها في فضائه تلوذ بالصمت، ففي ذلك نوع من الهدنة الجميلة بينهما، لا تهريب، ولا مكائد، ولا هروب هنا، ولا مآزق بينهما، وحدها عملية الانفتاح تحتمي بالآفاق وبالطرق المؤدية، والمفتوحة إليها، تلوذ بالصمت، ليحتفظ منجزها بحرارته، فهو جزء من هذا العالم، علاقة وصيرورة، مأخوذاً بمقولات لا سلطان عليها، بمقولات يطالها التبدل والتحول ليفي بحاجات معاصرة تهفو إلى الإحياء واقتفاء الأثر، نعم تلوذ بالصمت لتكون حرة وهي تتحرك في مناطق الاستكشاف، فتفعل فعل التنامي لتذهب بكل أريحية إلى فعل الإبداع، وكأن لسان حالها، ولسان منجزها تقولان كلمتهما، بأن الفن إما أن يكون مختلفاً، ومغايراً، أو لا يكون، مؤكدة بذلك تصورها لمنجزها كنص إحيائي، وإيحائي، منعتقاً من طرائق تصريف الألوان وإجراءاتها، بطاقة خلاقة تشعل المشاعر والأحاسيس كترنيمة البلابل، وخرير الجداول، وقصف الرعد، مستعملة رموزاً لعوالم باتت تنسحب إلى هوامش الحياة .

إذا كان الجمال لا يتحقق إلا بالخلق، فميسون علم الدين تتقن عملية الخلق جيداً، فهي في متناول إدراك حواسها، ترصدها، وتراقبها، وتعيشها لتخرجها فيما بعد إلى منازلها، إلى مراعيها، إلى بياضها، فهذا الإرتباط بينهما فيه من الذاتية الشيء الكثير، وبغض النظر عن النعمة والمتعة التي تمنحها، فهي مرتبطة بملكات نفسية يمكن وصفها بخاصية البحث عن الحقيقة المرتبطة بالباطن أولاً، وبالخارج ثانياً، وبناء على ذلك، وعلى ضوء مشهدياتها، والجهد المبذول في خلقها، يمكن تحديد تأويلاتها دون أن تفقد دلالاتها الحقيقية، فميسون تتلمس فيض من فيوضات منظومة جمالية شاملة تتأسس على عناصر الجمال الطبيعي كلها الموجودة في الطبيعة، ولهذا كانت الطبيعة ملاذها، رغم تجربتها الطويلة مع وجوه مسكونة بالحيرة، بالتيه، بالزمن المفرد، قد نأتي إلى قراءة تلك الوجوه، تلك التجربة في قراءة خاصة، نعم كانت الطبيعة ملاذها، مدركة أنها أكثر المحاضر الملكوتية التي تقربها من دوائر الجمال غير الخاضعة للقوانين المادية التي قد تخضع التجربة في حالة من الانكسار، فالوقوف هنا على إشكالية موقعها من مسألة الجمال الطبيعي تضع تجربتها بالضرورة على طاولة البحث، فهي تراعي تقاطع المسافات المعرفية، مع المسافات الجمالية بمعطيات واردة في عمليات خوضها لهذا المضمار، ففي أبعاد ألوانها كل الدلالات لجهة ربطها بالمواضيع الحسية، فكل مفاصل منجزها تبعث السرور في الأشجار، والأنهار، وفي الطبيعة كلها على نحو عام، وبالتالي تبعث السرور أيضاً كتفسير معياري إلى النفس، نفس القائم بالبحث عن عن مفهوم الجمال، وإستحضار كل المرادفات التي قد لا تصيب حقيقة المعنى المقصود، وقد تصيب صميمها .

زوم صغير:

ميسون علم الدين

من مواليد مدينة السويداء في سورية .

خريجة معهد متوسط، فنون نسوية .

عملت مدرسة لتصميم الأزياء لسنوات طويلة .

متفرغة للعمل الفني .

عضو إتحاد الفنانين التشكيليين منذ عام 2004 .

كان معرضها الفردي الأول في المركز الثقافي في ( أبو رمان ) عام 2003، ثم تتالت معارضها الفردية الأخرى في كل من دمشق وبيروت .

لها مشاركات ثنائية وجماعية كثيرة، داخل القطر وخارجه.