رمضان حسين والإمساك بتلابيب حكاية عشق لا تنتهي

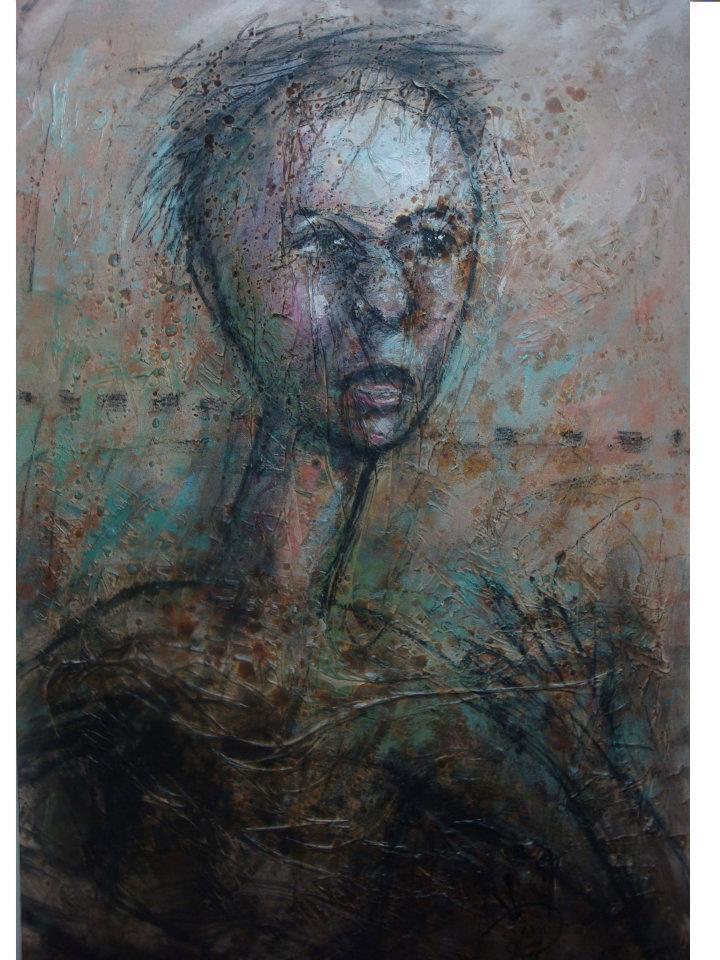

حقًا، وقفتُ مطولًا أمام هذا العمل، أتأمله بعمق؛ ففيه الكثير مما يجرك دون استحياء، ويدفعك إلى محاكاة عميقة مع الذات أولًا، ومع العمل ثانيًا، وقد يذيب لديك الكثير من المفاهيم والمقولات. فأنت أمام عمل يدعوك، وعبر كل المقاصد، كي تتهيأ جيدًا وأنت تقترب منه. فبقدر ما في العمل من بساطة، فيها أيضًا من الجمال الخفي الشيء الكثير. فرمضان يترك سخرية الاغتراب للآخر، ويمسك بتلابيب حكاية لا تنتهي، حكاية عشق منذ الأزل، منذ أن خلق الرب شفة صالحة للقبل.

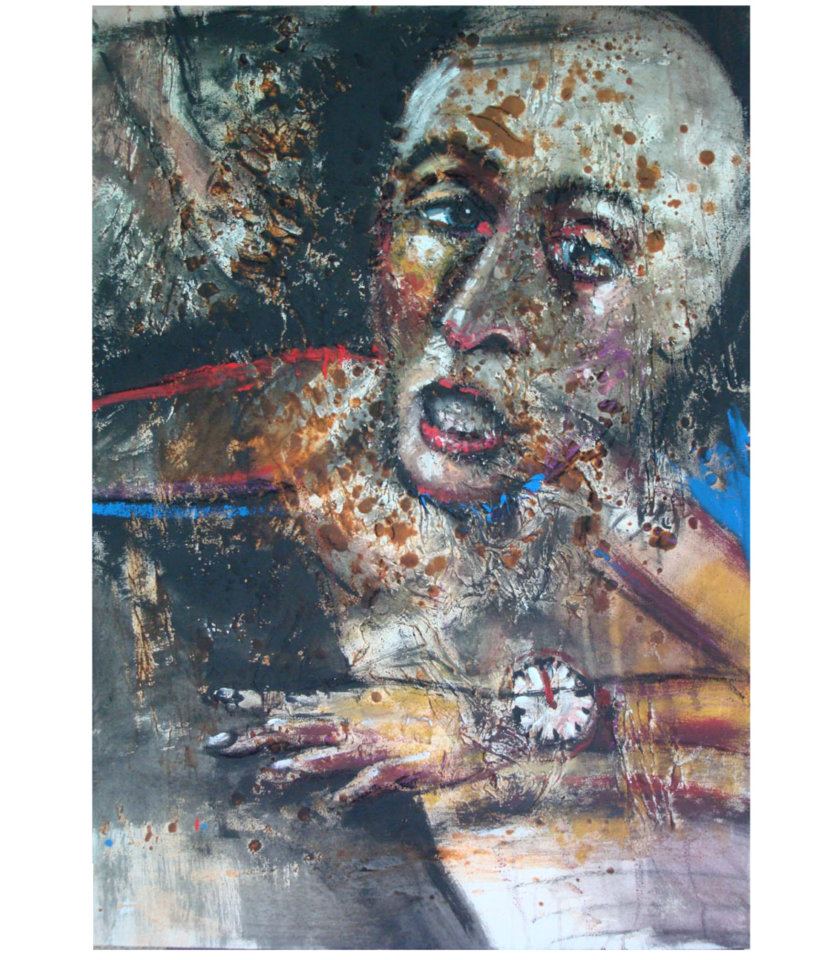

فهو يضفي رويدًا رويدًا، وبمشروعية فيها الكثير من ألوان التجديد، فهو هنا يرتاد فضاءات كانت مغيبة عنه، فيستدعي أنموذجًا من حالة هي مفتوحة على الفكر كثيرًا، وبكل الاتجاهات، وعلى البحث أيضًا، للنفاذ إلى الفسحات التي تحوي مغامرة بوصفها شيئًا عالقًا في المجاهيل، التي قد تحميه من الانزلاق في رائحة ليست له.

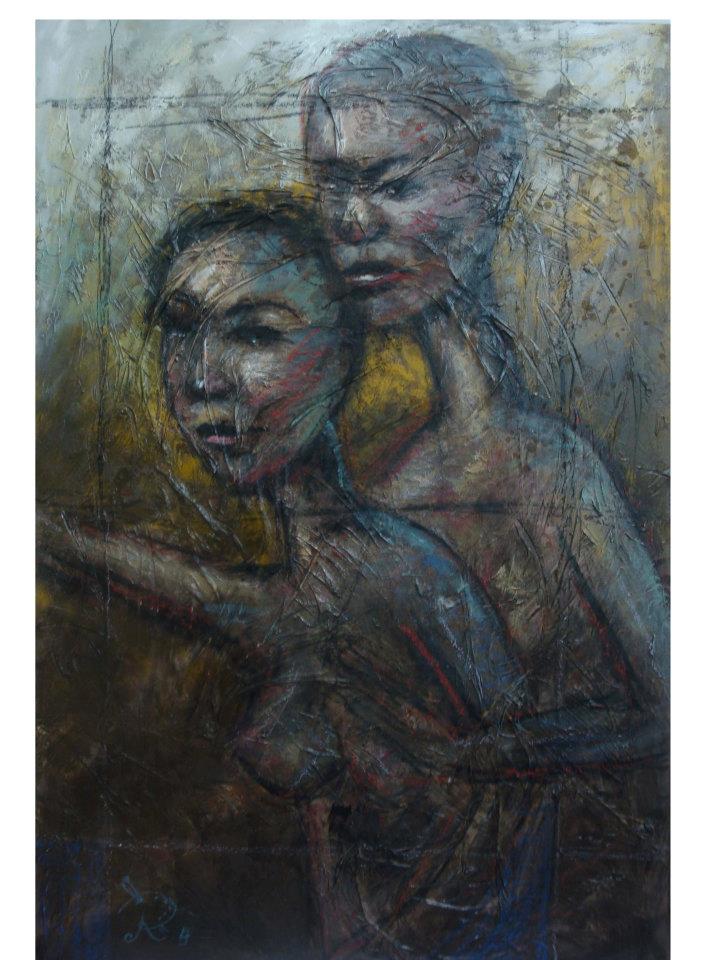

فهو، منذ الالتقاط الأول، يستبدل الواقع بالمتخيل، وقد يكون هذا المتخيل ذا طابع ونفس أسطوري، ولهذا يأتي هذا الالتقاط لكل ذبذبات العشق التقاطًا لا تقييد فيه، بل ذكيًّا جدًا. فهو يطرح، وعلى البساط الأحمدي كما يقولون، بأن الاختلاف في الطرح ممكن، ووفق ذلك ينجز معماره التشكيلي بالتفاعل مع مقتضيات المتخيل، بمقاسات تقترن بالانتماء المتوالد والموروث من السلوكيات المتلاحقة عبر مراحل تاريخية مختلفة.

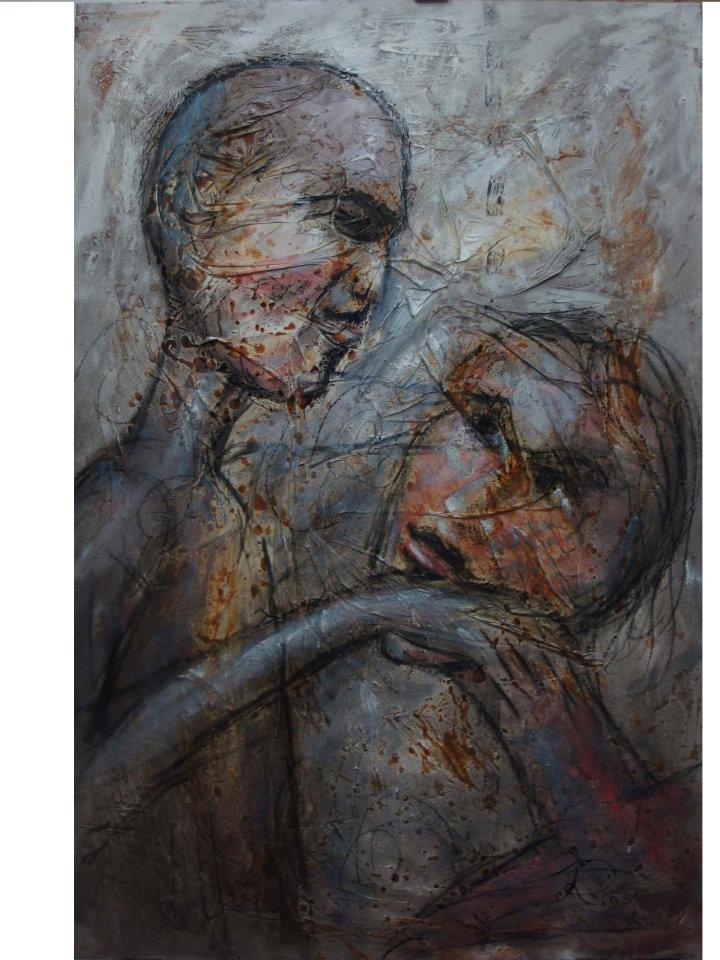

فرمضان هنا – وأقصد في هذا العمل – لا يتلكأ وإن كان يُحلّق داخل السرب، فهو يمسك بمسار الرصد جيدًا، وبريشة محترف عبر تحولات تشكيلية تفضي به إلى أفق كوني. فهو يلامس أبعاد سطوة الطبيعة البشرية من خلال الجو الذي خلقه لشخصيتيه: العاشق والمعشوق، المتلحفتين بالعشق الموغل في متاهات الزمن، بطريقة التشبث بالشكل البعيد عن العناء.

وبهذا يمنح نفسه استكشاف مناطق أخرى قد تكون قادرة على حمل وعيه المتراكم، والذي سيتحرر بتحرير الذاكرة على تجربة غير محدودة، تجربة تعزز مسار رمضان بوصفها لبنات جديدة لأسلوبه، الذي قد يكون في الوهلة الأولى مرفوضًا لدى الكثيرين في الوسط التشكيلي، ولكن فيما بعد سيقترن به، مستجيبًا لمقولة أحدهم: "الفن إمتاع وتعليم".

فالسبيل الذي يسلكه رمضان، أو يتجه إليه، ليس عاديًّا؛ ففيه سيحسم رمضان دعوته الفنية. فتعدد الأفكار وتعدد الأساليب بتعالقاتها وكثافاتها هي على أهمية بيّنة من التحوّط بتشكيل ما قد يمثله في الغد القريب.

فهو يركّز على الوجوه كثيرًا، والتي هي خزانة الإنسان وخزانة ملامحه ومرآة إحساسه، وهذا ما يجعله بتعبيرية لا فوضى فيها ينظم علائق هذه الوجوه ببعضها، عبر إزالة الحواجز المصطنعة التي رسمها العبد لنفسه. وتبدو من هذه المتابعة أن رمضان يشاكس الوسط التشكيلي، وبوعي نظري يجعله يتشبث بمعايير قيمية هي التي رسمت، وسترسم الطريق الذي سيختاره.

فرأبٌ وبتعبيرية جميلة، تتكئ على أبعاد سوسيولوجية، ما تنفك أن ترسخ رؤيته إلى العالم، وبقلق وشجن لا يسمحان لرؤيته الفنية أن تتكلّس أو أن تصدأ. فهو يغامر إلى حد الفكاك عن مرجعيات كانت تعتبر ممهورة حسب مقاييس الزمن، مع رمي اللوحة وتركها دون أن يحس هو أو نحن بأنها انتهت؛ تبقى مفتوحة للانتقال إلى ظاهرة فنية فيها الفضاء والخط يشكّلان اللحظات الأبرز في اللوحة، في حين أن اللون يعتبر تابعًا ومكملًا.

ولهذا، جاءت الألوان عند رمضان هنا، في هذه اللوحة، كمعطى تكميلي لا تقني، وهو القادر على اللعب مع اللون بمهارة محترف. ولهذا، هناك تمايز في العلاقة ما بين الثلث العلوي من اللوحة مع ثلثها السفلي، فالحيرة ترسم على كل الألوان، بدءًا من الأصفر، الذي يوحي بالظاهر الجميل، ومرورًا بالأزرق، الذي يخف حينًا ويثقل حينًا آخر، مشكلة هيولى فنية. وهو العارف والمدرك أن زخات الأحمر كنوافذ غير مرئية، ما هي إلا دلالات دقيقة لهذه الحكاية الفنية العشقية.

ولهذا كله، لم يكن هناك أي تعقيد في محاولات النفاذ إلى كل فسحات العمل؛ فلم يكن هناك ما يعيقك من التأمل والرصد، مع الاندفاع إلى لملمة كل المسافات، بما فيها الحواف، دون أي انزلاق في مغامرة ما.

مع الإشارة إلى أن رمضان يمسك محور عمله، بالتوكيد على أن كل الوقائع في العمل هي افتراضية، ينبغي النظر إليها بوصفها مرجعية لحكاية تُروى بحالة استثنائية.