في ذكرى عاشقة صاحبة الجلالة

في عام ١٩٢٥ في محل حلواني جلست فاطمة اليوسف الشهيرة بـ (روز اليوسف) مع عدد من الأصدقاء المثقفين ومن بينهم المفكر الكبير محمود عزمي وآخرون من رموز الفن لتعرض عليهم فكرة إنشاء "مجلة فنية" تهتم بأخبار الفن والفنانين في مصر المحروسة. فساد الصمت بينهم طويلاً، ولم يكن الصمت وحده، إنما شاركه حالة من الذهول، فكيف لفتاة عمرها ٢٧ سنة، ممثلة ناجحة ملقبة بـ "سارة برنار الشرق" تفكر في إصدار "مجلة فنية" في مجتمع لا يعترف بحق المرأة في العمل والخروج من البيت.

مجتمع كان ينظر للمرأة التي تعمل في مجال الفن على أنها متحررة أكثر من اللازم فما بالك بفتاة تريدُ أن تقتحم مجال الصحافة؟

تلك هي فاطمة اليوسف إيقونة من إيقونات نجوم النصف الأول من القرن العشرين، في ذروة مجدها تركت الفن لتتفرغ لصاحبة الجلالة (الصحافة). لم يكن معها سوى ٥ جنيهات لاافتتاح المجلة لتكون واحدة من أشهر المجلات المصرية في القرن العشرين، ثم تحولت من مجلة إلى مؤسسة. ورغم إنها لم تكن تجيد كتابة المقال، وإنما كانت تملي أفكارها على أحد المحررين ليصيغه لها في شكل مقال.

قال عنها إبنها الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس: "إٔن أمي صنعتني بيدها كما صنعت مجدها بيدها".

إن كل يوم من أيام المجد، وكل حرف فيه، وكل خطوة من خطواتها (في حياتي) هي وحدها صاحبة الفضل فيه وليس لأحد فضل عليها. هي التي تعلمت دروس الفن والتقطته بمجهودها وبموهبتها، فجعلت من نفسها (سارة برنار الشرق) كما أطلق عليها نقاد ذاك الزمن. وهي التي لقنت نفسها (دروس وأصول الوطنية) والمبادئ السياسية. وهي السيدة التي لا تحمل شهادة مدرسية ولا مؤهلاً علمياً، وبالرغم من ذلك هي التي أخرجت جيلاً كاملاً من الكتاب السياسين ومن الصحفيين، التي هي أرشدت أقلامهم، وهي التي وجهتهم. وهي التي بثت الروح فيهم.

وجدت نظارتها التي تقرأ بها، موضوعة فوق العددين الأخيرين من روز اليوسف وصباح الخير. أخذت النظارة ووضعتها في جيبي. إنها لا تزال في جيبي إلى الآن

إٔن أهم ما يميز سيرة الفنانة والكاتبة الصحفية روز اليوسف هي الظروف الاجتماعية الصعبة التي نشأت فيها وكذلك خوضها مجال العمل؛ الوقوف على خشبة المسرح، وفي الصحافة ومتاعبها، خاصة السياسية ومصادرة أعداد المجلة، والتهديد بالسجن والعجز المالي، ورغم هذه الظروف لم تستسلم، وكانت تدعو كل نساء العالم إلى العمل، لأن العمل جزء أصيل من مكونات الشخصية الإنسانية حتى قال عنها صاحب "دمي ودموعي وابتسامتي" لأحد الصحفيين عندما سأله عن تعلقه بأمه وعشقه لها (وهي لا تكف عن العمل): "أمي ليست امرأة، إنها رجل متنكر في شخصية امرأة".

ولدت فاطمة اليوسف (وهذا هو اسمها الأصلي) سنة ١٨٩٧ في مدينة طرابلس اللبنانية. واسم روز أطلقته عليها الأسرة المسيحية التي رعتها في طفولتها بعد وفاة والدتها. وصلت روز إلى مصر وهي فتاة صغيرة، وحالفها الحظ عندما تعرفت على الفنان عزيز عيد. وتعلمت على يديه فن التمثيل. والطريف أن أول دور مثلته فاطمة، وهي في سن المراهقة، كان دور جدة في مسرحية عنوانها "عواطف الأبناء". وكانت تلك خطوة أولى قادتها إلى احتراف التمثيل المسرحي، أولاً تحت رعاية عزيز عيد.

أما العمل الأكبر الذي أطلق شهرتها في ذلك الحين فكان توليها بطولة أوبريت "العشرة الطيبة" التي لحنها سيد درويش ليخرجها عزيز عيد. بعد ذلك، وفي عالم يوسف وهبي، عادت فاطمة اليوسف لتعرف مزيداً من الشهرة حيث سرعان ما أصبحت بطلة فرقته "رمسيس"، وراحت ترافق الفرقة من نجاح إلى نجاح

وبعد ذلك عملت مع جورج أبيض حتى أصبحت الممثلة الأولى وأطلق النقاد عليها (سارة برنار الشرق) وكان سبب وصفها هذا، عندما قامت بدور (مارجريت جوتيه) في مسرحية غادة الكاميليا.

تزوجت من الممثل محمد عبدالقدوس وأنجبت منه الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ثمَ تزوجت بالممثل والمخرج زكي طليمات.

وفي عام ١٩٢٥ تبنت فكرة إصدار (مجلة فنية نقدية محترمة) أعطتها اسم شهرتها "روز اليوسف"، عنواناً، وفي 26 / 10 / 1925 صدر العدد الأول من مجلة روز اليوسف التي اتجهت منذ البداية لتأييد حزب الوفد، غير أن تأييدها للوفد كان محدوداً وناقداً، وهكذا سرعان ما وجدت السيدة نفسها تخوض أعنف المعارك ضد ورثة سعد زغلول في ذلك الحزب، لا سيما منهم مصطفى النحاس ومكرم عبيد. وهنا انفتحت معركة الوفد ضد روز اليوسف.

وعندما تظاهر بعض أعضاء حزب الوفد أمام مقر مجلة روز اليوسف للتنديد بسياسة المجلة، السياسية التي لم تعجب قادة حزب الوفد، وكادوا يقترفون جريمة تدمير مقر المجلة (بالرغم من إنها كانت عضوة بحزب الوفد) فإنها امتلكت شجاعة الخروج من مكتبها. وواجهت المتظاهرين. وناقشتهم في أسباب موقفهم العدائي للمجلة. وذكرت لهم ما قامت به المجلة من أدوار وطنية ضد المحتل البريطاني، فإذا بالمتظاهرين ينصرفون شاعرين بالخجل.

ومن هذه الصلابة في شخصيتها استطاعت أن تتحدى كل سلطات الدولة، سواء رموز الااحتلال البريطاني، أو الملك أو رؤساء الأحزاب الذين تألبوا عليها في محاولة لهدمها والقضاء عليها وعلى مجلتها الثائرة التي حملت اسمها، ولكن أعداءها لم يستطيعوا إلا أن يجعلوها فقيرة أحياناً أو يسجنوها أحياناً أو يصادروا المجلة عشرات المرات، وأن يقدموها للمحاكمة أكثر من مرة، وبالرغم من كل ذلك فإنها لم تستسلم واستمرت مجلتها الثائرة في إداء دورها الوطني ضد المحتل البريطاني وضد الفاسدين من المسؤولين المصريين، واستمرت المجلة في الصدور.

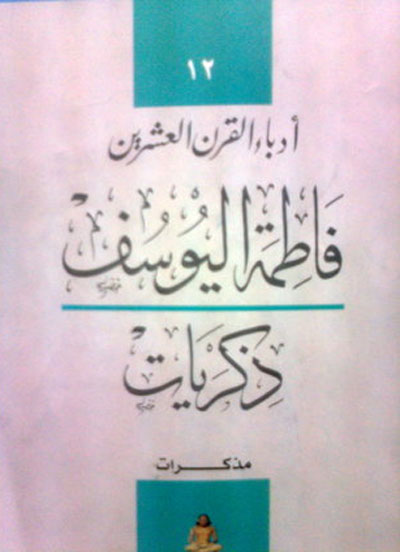

في كتابها الوحيد "ذكريات" الذي يحتوي على سيرتها الذاتية. ومن المواقف المهمة في حياة هذه السيدة الجليلة ما حدث عام ١٩٤٥ عندما كتب ابنها إحسان عبدالقدوس مقالاً ضد اللورد كيلرن في مجلة روز اليوسف، صدر قرار بمصادرتها والقبض على إحسان.

كتبت السيدة روز عن ظروف اعتقال ابنها إحسان، في مشهد غاية في الأهمية من الناحييتين الإنسانية والدرامية في مذكراتها: بعد مقال إحسان "هذا الرجل يجب أن يذهب" وكان عمر إحسان ٢٥ سنة وكان المقصود بهذا الرجل هو سفير بريطانيا في مصر اللورد كيلرن الذي وجّه الأنذار الشهير للملك فاروق بضرورة تعيين مصطفى النحاس لرئاسة مجلس الوزراء. وبعد نشر هذا المقال تم القبض على إحسان وتحويله للنيابة للتحقيق معه بتهمة الإساءة لشخصية (صديقة لمصر) ذهبت الأم إلى مقر النيابة، وقالت للمحقق: أنا رئيسة التحرير .. وبالتالي أنا المسؤولة عن نشر المقال. بينما أصر إحسان على أنه هو المسؤل. وهكذا دار الجدل بين الأم وابنها لعدة دقائق، ووكيل النيابة ينظر إليهما مندهشاً. وعلى وجهه علامات الفخر بروح التضحية بين الأم واابنها. وفي نهاية المشهد أمر بسجن إحسان، فكتبت السيدة روز اليوسف في مذكراتها: انحاز وكيل النيابة لابني وكانت الهزيمة من نصيبي.

وهذه السيدة تميزت بدرجة عالية من الصلابة والااعتزاز بالنفس "وهذه السمات الشخصية انتقلت إلى الابن بصورة ملحوظة في مسيرة حياته".

تقول الكاتبة زينب عبدالرزاق مؤلفة كتاب "إحسان عبد القدوس .. معارك الحب والسياسة": "ويذهب ظني من خلال قراءتي لإبداعات إحسان عبدالقدوس الأدبية، أو مقالاته السياسية أو مواقفه مع الحكام، أن شخصية والدته انعكست بشكل ملحوظ (بصفة عامة) على بطلات رواياته اللائي تحدين ظروف المجتمع القاسية. ونجحن في المواجهة، مثل الأم التي حاولت زرع قيمة الديمقراطية داخل عقول أولادها في (امبراطورية ميم) والفتاة التي أحبت المناضل الفدائي ضد الإنجليز في "في بيتنا رجل" ومثل الفتاة التي جاهدت لتحصل على حريتها. وتثور ضد تقاليد المجتمع، فنجحت في مواقف وتعثرت في مواقف أخرى، كما في قصة "أنا حرة". ولم يكن هدف إحسان الانتصار أو الانحياز لأحد الموقفين بقدر إثارة "مشكلة الحرية" كي يتفاعل القارئ مع تلك المشكلة.

توفيت هذه السيدة الحرة المستقلة في عام ١٩٥٨ وكتب صاحب "أنا حرة" عن هذا اليوم المفصلي في حياته فقال: بدأ الأصدقاء يتوافدون. ولكني لا أريد أن أراهم. أريد أن أبقى وحدي. مع أمي في خيالي. بدأت أشعر كأن الحياة توقفت. وتخيلت أنني مع أمي قد انتقلنا إلى عالم آخر. إلى كثير من الصور ونبتسم. لقد عشنا حياة مليئة زاخرة ومزدحمة بمئات من الصور الجميلة. صورتها وهي على خشبة المسرح وصورتها وهي في السجن. وصورتها وأنا في الخامسة من عمري. أقف أمام الباب الكبير. اخبط عليه بكلتا يدي وأصرخ أريد أمي.

ولكن إحسان لا يرغب في التوقف عن الكتابة. وهو يتذكر نعيه لنفسه لحظة فراق أمه، الفراق الأخير فإذا به يقطع حبل توارد الذكريات ويعود للواقع فكتب: وأقنعت نفسي أنها ماتت. أمي ماتت. وعدت أطوف بحجرات البيت. وفي الحجرة التي تعودت أن تجلس فيها لتقرأ. وجدت نظارتها التي تقرأ بها، موضوعة فوق العددين الأخيرين من روز اليوسف وصباح الخير. أخذت النظارة ووضعتها في جيبي. إنها لا تزال في جيبي إلى الآن (يوم أن جلس ليكتب مقدمة كتاب أمه الذي أختارت له عنوان: ذكريات) وكانت آخر كلماته عن نظارات أمه "لعلي أرى بها ما كانت تراه في حياتها".