ياسر حبيب ينفذ إلى الخيالي المحجب والطافح بالوجع

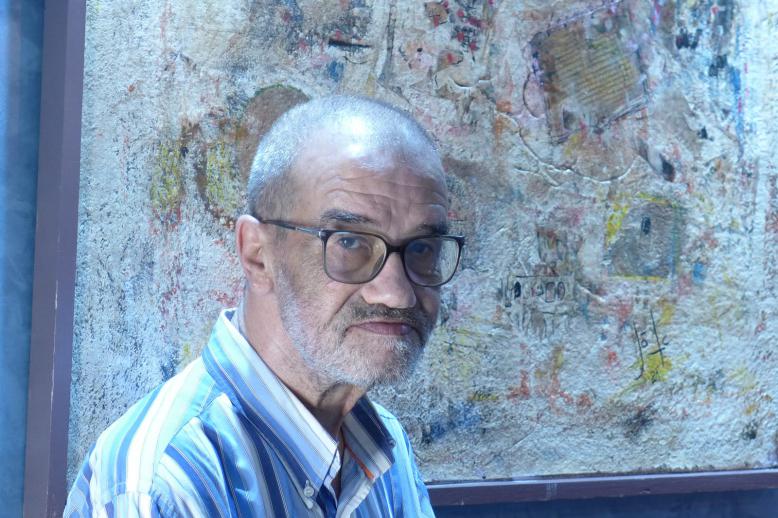

خلاصة الكتب المقدسة، العتق، بوح الحزانى، صديق الأرصفة، بقايا إنسان، نساء في بوابة الجحيم، سيمفونية الدم، سأنهض، نحترق، أنا الأرض، دروب الشياطين، إسرافيل، حافات جهنم، حب في زمن الحرب، العربة السوداء... إلخ، عناوين لأعمال فنية تشكيلية، عناوين لمشروع يشتغل عليه ياسر حبيب (الحسكة - 1971) تحت إسم حليقات الشعر، عنوان يوحي بالكثير، ولافت للنظر، والمهم في هذا الشأن أن بحثه هذا لا يفشل في إقناع متلقيه بمصداقيتها، قد يصل به إلى فقدان السيطرة على أعصابه، مع الأخذ بعين الإعتبار ما تستثير دواخله من فصول صاخبة، وأزعم أن بحثه هذا سيثير أسئلة جوهرية مرتبطة بصلب بناء العملية المعرفية التي تحرض المتلقي على التفكير والتأمل العميق في كل إحالاته التي ستظهر مدى تأثير ذلك في عمليات البناء الإجمالي لبحثه ومدى تأثيرها في قيمتها الإجمالية، نعم من الوهلة الأولى لتلك العناوين، لذلك المشروع سندرك مدى إرتفاع سلم الوجع الذي يحمله الفنان منتج تلك الأعمال، عناوين ليست تقريرية ولا غرائبية، بل نداءات حسية يستخدمها ياسر حبيب وهو يلامس ذلك الوجع، بل وهو يعيشه ويشهد عليه ويورده بالشكل الذي يرى، هي ليست إيماءات عابرة من تلك التي تتهدد بالتلاشي سريعاً، بل يوظفها لمحاً على مدار الخلق، هي ليست مجازات من تلك المتعارفة عليها في لغة التخاطب اليومي، بل أنغام موسيقية يبتدعها حبيب من التراب، من الماء إلى السماء، فثمة تواطؤ بينه وبين ما يحتفي به، وبهذا التواطؤ يواجه الواقع الفاجع بعدم السكوت، وإن كان لا بد من المداورة والمواربة أحياناً، وهو لا يعزف عن سرد الحكاية، وتهريب معناها التي ستظل تفتتح وهي تروج مزدهية بمنجزاتها وما تقتفي، فوعيه مأهول بتصدعات الزمن والإمعان فيها، ويصنع بيديه عزلته المهلكة، المبيدة، مأهول بمكونات أساسية تجري عليها جمالية المشهد وكيفية تناولها، موهماً بأنها تبتني المعنى وتمتلىء بلحظتها التاريخية، وهو يفطن بأنه بذلك يستدرج يتمها إلى منطقة هي مأواه، وهي مهربه في الوقت ذاته.

سيحاول ياسر حبيب في رحلة بحثه عما به يسند حريته والفضاء الذي يعوم فيه، سيحاول أن يضع متلقيه أمام الخراب الكبير الذي يتعايش داخل الفضاء ذاته، وبأن النجاة منه منتهك في الدائرة كلها، سيحاول ألا يوهم متلقيه بالخلاص القريب، فالطريق طويل وشائك، واليتم كثير وكثير، والدائرة محكمة بأغلال وأقفال من حديد، سيشكل إتفاقاً بين هواجسه واستيهاماته الفردية وبين تلك الاستراتيجية التي يتبعها في بناء نصه، سيمضي إلى ما تنبأ به، أو سيرتد عنها أكثر إلى السنين العشر الماضية، أو يوغل بعيداً في آفاق جديدة، محكوماً بقلق البحث، مسكوناً برحاب اللاعودة، متناولاً الشكل الإيقاعي لمنجزه الحامل لكل الجدوى، ويتعلق بعدد منها علها ترتب دواخله بالشكل الذي عليه لا بالشكل الذي يريد، ويلح على أن الإلتزام بوجع الإنسان وآهاته هو نوع آخر من الفن يمارس في زمن لم يعد لنا، يمارس لأجل أغراض تلامس الحياة التي كانت والتي يجب أن تكون، يستدعي الصور الكثيرة لكي يفهم رمزياً ما لا يفهم مباشرة، ولهذا وعلى وجه الدقة تكمن قيمة منجزه بوصفه أسئلة الراهن الثقافية منها، والسياسية والإجتماعية، أسئلة حاملة لأجوبتها، متكتمة على مقاصدها، حاجبة مرادها، محاصرة لأبعادها ومعانيها، فالمنجز هنا ليس فعلاً بريئاً، هو أمارة على ما يعتمل في صلب ثقافة ما من صراعات وتحولات، نعم المنجز هنا فعلاً ليس بريئاً، فإذا تحدث لا يمكن أن يفتح مجراه إلا داخل حشود من المخاطر تظل تترصده، داخل حشود من المزالق تظل تجتذبه حتى يتردى فيها، فثمة رحلة بحث تمتلك سيرورة المدى، رحلة بحث عن الدروب المؤدية إلى اللازم من الجماليات المستندة إلى أشتات من التصورات المنتزعة من منابتها قهراً، ويبقى حبيب في حالة التساؤل، الإجابات ستكون مضمرة في المسكوت عنه، والراية منكسة تتحول من منبر إلى آخر، لا يكرسها إلا المبشرون بأن الميدان فارغ، ويعيش حبيب ذلك، يعيش تجربة عصره ويعد شاهداً عليه، فاعلاً فيه، فالمنجز يبقى هو الإشهاد الأهم على حياة باتت صدى لحالات شعورية، تلك الشعورية الممتزجة بضفاف الحس الشعبي.

حليقات الرأس من أهم المشاريع التي يشتغل عليها ياسر حبيب، وهو بذلك لا يدين الفعل الممارس ضد المرأة فحسب، بل يدين الفعل الممارس ضد الإنسان أينما كان، وإن كانت عدسته مسلطة على مكان ننتمي إليه، ونحس بكل وجع يشير إليه، أو يبرزه بالشكل الذي يعبر عن رغبته في قول ذلك، فيبني حركة تستدعي غير المتعارف عليه، يتكىء على الصور غير الموالية، وغير المتوالية، ينفذ إلى الخيالي المحجب والطافح بالوجع ليعابث الحقيقة، ولا يكتفي بنقلها بل يستدعي المدرك غير المعلوم، يحتمي بالجسد كنص منفتح على الأسطوري المتخفي، حتى أنه يضعنا على عتبات الأسطوري ليكون، ونكون في حضرة موجوداته وما غاب من أبعادها، ليكون ونكون ضمن حركة لا يلغي / لا نلغي الواقع بل يدفعه إلى الذرى ليهفو إليها بكل براعمه التي ستساعده بالنهوض به أسلوبياً نحو تحقيق ما يمكن أن نسميه الكشف والتأسيس، ومن المحتمل أيضاً أنه قد يلغي الواقعي ليكمل الإنتقال إلى الخيالي، ومنه إلى الأسطوري على نحو خفي موغل في الخفاء، وهذا يعني أنه مفتون بالعتبات المعتمة التي في رحابها يتقاطع المعلوم مع اللامعلوم، الواقعي مع الخيالي، الخيالي مع الأسطوري، وهو حين يعنون أحد أعماله بعنوان العربة السوداء والتي يقال / يقول بأنها في " حكايات الأولين بأنها العربة التي تنقل الأرواح القلقة إلى الجحيم، وفي قصص التاريخ. في العصور الوسطى، كانت تنقل المحكومين بالهرطقة والسحر إلى المحرقة " فهو يعصف بالهراء من الكلام من المشهدية التي تضطلع بمهمة من شأنها أن تعصف بكل ما هو لغو ولا طائل من ورائه، لذلك يضعنا في ذات اللحظة على عتبات الخيالي المحجب، لينفذ إلى المجهول الكامن فيها، في تلك المشهدية التي يداهمها بدلالات لا يمكن إلتقاطها إلا بالغور في أعماقها بدءاً من أطرافها، فالمعنى غير معطى هنا، تحتاج إلى خيالي غير متكتم على نفسه، يبدأ برؤى دالة على الموت حيناً وعلى الحياة في حين آخر، إلى إلتقاط دلالات تختزل المسافة ولا تلغيها، إلى إلتقاط أشد اللحظات ومضاء وخطراً، إذ حالماً يبلغها بمنجزه حتى يفتتن به وبذاته، وهنا سيجري في عروقه السجال الذي سيعلن عن نفسه وإن لم يكتمل، السجال الذي سيرفعه إلى الذرى ويعود به إلى ضياع وتيه وتلاش، فهذا الإرتداد في اللحظة وما يتجلى فيها من إضافات هي التي ستشرع عملية خروجه المنشود، هي التي ستلح عليه في أكثر من موضع كي ينهض به، وبالمهمة الجمالية التي تضج به إلى تحقيق ما يمكن أن نسميه الإبانة والإفهام معبراً عن ينابيعه التي تجف.

ياسر حبيب أتذكره كان لاعباً لكرة القدم، كان يلعب حارساً لمرمى نادي الجزيرة الرياضي بالحسكة، كان يحمي مرمى ناديه من ضربات خصومه، كان يحمي مرماه من تلقي أهداف الخصم، فكان هو المتلقي، يتلقى كل الكرات، يتلقاها كحارس أمين يرفض دخولها لمرماه، يتصدى لها مهما كانت مراوغة من قدم مراوغ، أما هنا فهو الفنان الذي يحمل الكرات بين أصابعه، وجاء دوره بالرمي، فيرميها في الفضاء الذي يشاء، يسجل أهدافاً كثيرة لا تحصى، يسجل أهدافاً دون أن يضغط على ذاته في لحظة مضادة، يهون على ذاته بوصفها بؤر لمشهديته التي لم ولن تكتمل، يمعن في كيفية الرمي، وهو الماهر في ذلك، لم يكن مشروعه، حلمه، ملحمته " حليقات الشعر " إلا بعضها، لم يكن إلا إمعانه في حفريات الحياة بمخيلة أنثروبولوجية، فهو المفعم بصراعات القوى وضحايا الحرية على مخيلته الإبداعية، وأصبحت مجسداته مكونات رئيسية في نسيج الحياة، حياته على الأقل، ويحرص أن يسكب فيها عطره قطرة قطرة، فهو لا يسحق الزهرة بين ريشه، مهما كانت هذه الزهرة، جسداً كانت، أم تراباً، أم أغنية حزينة على شفاه العاشقين، بل بحيوية فائقة يختار ما تشكل مشاهده التي يكسبها نوعاً جديداً من النبل، تنبسط على بياضه كحركة أحداث وشخصيات تخضع لإيقاعات صارمة في إنضباطها ودقتها، غائراً الأعماق الحقيقية للوقائع والأساطير الماثلة في التاريخ حيث يلقيها في بوتقة التخيّيل المتجسد في فنه ليمنحها الخلود.

ياسر حبيب درس الفنون في معهد صبري رفائيل بالحسكة، وكذلك في بيروت، في معاهد خاصة، حين انتقل إليها في بداية التسعينات، قدم الكثير من المعارض الفردية منها والمشتركة، إلى جانب التصوير يمارس النحت، وأعماله تزين ساحات الحسكة، المدينة التي أنجبته وأكسبته رؤية مكنته من تثبيت الزمان وربطه بمساحات مكانية ستكون هي / فيها مخاضاته الطويلة وهذه من شأنها تخليق عوالم إبداعية مفعمة بالحرارة والضوء.