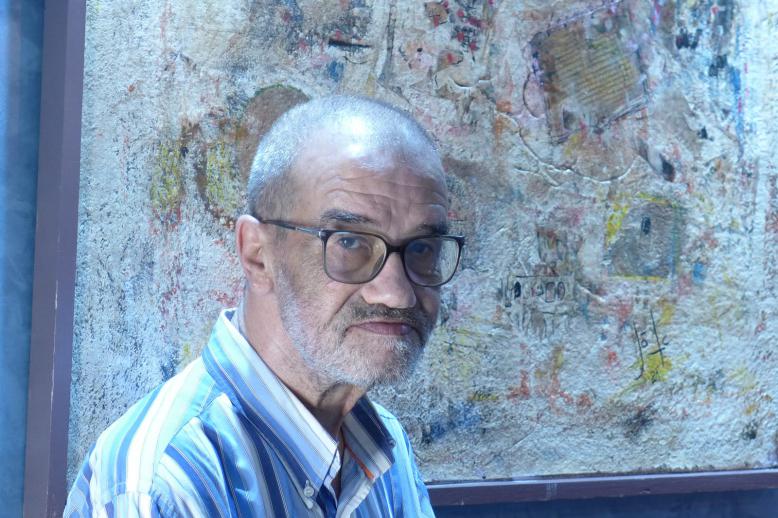

خيري آدم يلون رؤياه ويتلقف الموغل في المكان

خيري آدم فنان ينتمي إلى المكان بإمتياز، وله إهتمامه فيه، إهتماماً يشرع في كل لحظة من لحظاته في العمل على إلقاء الضوء على تفاصيل مراحله الزمنية، والقبض عليها بدقة وتحديدها. هذا التحديد الذي يعتبر موضوعاً جمالياً لفهم أحداثه، نعم له إهتمامه في كشف العلاقات بين الوسط والإنسان وفي التصوير الأوسع للعوامل الموضوعية الفاعلة في المحيط الإنساني.

ويعزز هذا الإهتمام حين يعزز المنهج الواقعي بتعبيريته الساحرة فيخرج في تصوراته في تمثيل الوسط الإجتماعي والإنساني، إلى ما هو أكثر تأثيراً حين يستوعب الجوانب الجوهرية لدواخلها وهو غائص في أعماقها علّ النتائج تكون هائلة ومثمرة.

فهو مرتبط بالمكان على مدى إرتباطه بالحياة لا من خلال ما يستهويه فيها من مختلف الألوان، ولا من المتعة الفنية التي يهيئها لنخبة من الناس التي ستغدو فيما بعد تدفقات لمختلف أشكال صيغه الفنية، بل بما يدرس الواقع الموضوعي من خلال أشكال الحياة ذاتها، وما تغتني بها، وبما يمكن أن يستوعبه من عدم وجود سطوة المغالاة والمبالغة الفنية في أسلوبه.

وهو لا يلهث وراء التركيبات البنائية المعقدة، بل وراء التصوير بعمق وشمول علّه يتيح له حيزاً جميلاً من تصوير العالم الداخلي للإنسان بمشاعره ودوافعه العاطفية.

ويتجلى ذلك كله في تعبيراته من / عن الواقع ذاته، وفي إيجاد أساسات وتبريرات لهذا الواقع، إن كان في إلقاء الضوء على جوانب منه، أو في إستخلاص تعميمات إجتماعية عميقة، أو في التطور الذاتي لوجوهه التي فيها تكمن الحياة بكل فروقاتها، بكل سماتها. فآدم يفترض مبدأ الحتمية الإجتماعية بمعناه الواسع، والذي يتبدى في أعماله الفنية عبر سمات شخصياته وصفاتها المتفقة مع خصائص عالمها الداخلي، منطلقاً من فكرة أن الإنسان يولد حاملاً لسمات وخصائص محددة تتجلى فيما بعد في الحياة.

فإذا ما قسنا ذلك على شخوصه التي تنمو على التطور الذاتي في حيزها المكاني والتي تفرضه قواعد جمالية محددة تخص واقعها كتغيير نوعي مع سير الحياة.

وما إستخدامه مبدأ التطور في تصوير تلك الشخوص إلا نقطة إرتكاز يستند عليها في مشروعه الجمالي الذي يملي عليه تعبيرية مفتوحة على المكان في أدق مفرداته التي يصوغها تحت تأثير الوسط الإجتماعي المفتوح على حقول جمالية لا نهاية لها، على حقول يشتغل عليها آدم بكل شفافيته لإيقاظها، وإيقاظ مشاعر الحب والجمال الكامنة فيها وفي نفوس ناسها.

مجسداً بذلك المثل الأعلى للإنسانية حيث لا أوهام و لا موت و كأنه يؤسس لها إنسانية جديدة بكل نزوعها، بكل وضوحها .

يراقب خيري آدم بإهتمام زائد سير الحياة الكردية، وينظر إليها بعين العاشق، الفاحص لكل مفرداتها، الباحث عن كنوزها ومفاتنها، العارف بأسرارها التي ستوصله إلى السعادة المرجوة، فيلتقط آماله ومفاتيحها، ويحررها من كل قيودها، مستحوذاً على تفكيره محاولاً فهمها كمفاهيم قائمة منذ الولادة.

وكمعين له في تصوير تلك الحياة التي ينبض بها وتنبض به، فكان لا بد من الإقتراب منها، من بيئتها، من طبيعة ناسها، من قصص البسطاء وآلامهم ، ومن الحياة الشخصية وعلاقاتها داخل المجتمع الإنساني، ومن خصائصهم الإنسانية المرتبطة بأوضاعهم الإجتماعية.

على أساس كل ذلك يرسم آدم إنسانه الكوردي كنموذج وسط اجتماعي محدد، تبعاً لحالاتهم وعوالمهم ومحيطهم، محتفظاً بفرادته في ذلك، كاشفاً صلاته بهم، فمن جهة يعلن أن ذاكرته ممعنة في المكان، أو هي رجع صداها بعد ترددها في التاريخ، فيتراءى له المشهد بكل تشكله ونهوضه، ويرتاد ذراها حتى يلتقط منها ما هو حاضر ومغاير فيها، حتى يلتقط منها دلالاتها المحجبة، وكذلك دلالاته التي يضمنها من ابتنائه دون أن يلغي المسافات الفاصلة بينهما، بل يعمل على تقربها إلى حد تعتقد أنه يعتصر الأزمنة جميعها.

ومن جهة ثانية فهو يجدد الوجود ويدعه ليعلن عن ذاته في الموجودات كلها وكأنه يؤرخ ما كان وما سيكون، وهذا يدل على الإستمرارية مع الإيحاء على تحاورها بكل غبطة وتناغم، لا يعبث بها، بل يدعها تعابث بعضها البعض كما لو أنها تمارس رقصاً جماعياً أو طقساً ابتهالياً، وهذا يستدعي لحظات في رحابها تعتصر الحياة .

لا بد من الإشارة إلى أن خيري آدم يدرك بأن الزمان يأكل بنيه، وبه تهرم الحياة فيشرع بالإقتران به وكأنه يبحث عن هدنة معه، عن مصالحة ليبعد رعبه عنه، وسبيله إلى التطهر من أدرانها هو أن يؤرخ تغريبة الإنسان فيه، ويُحْيي أشد عناصره، وأكثرها إتلافاً، أقصد الوجوه التي ترفض الخضوع له، أو الإستسلام للحظاته، محملة بدلالاتها. فآدم ماهر في مقاربة تلك الوجوه، وماهر في إلتقاط قسماتها في أكثر حالاتها تقاطعاً وتزامناً مع مكوناتها البانية لها، فهو يأتي إليها وبتلك الحركات التي يتراءى له وكأنها طبائع البشر حين يعجز عن تسمية ويلاتها ومحنها.

تلك الويلات والمحن التي جعل من مآزقها وعياً يقوده إلى تغريبته تلك، فثمة حكاية لها، حكاية طويلة طويلة جداً، لها مفاجآتها ورداءها، لها حنينها وغضبها، لها دهشتها وتكاثر خطاباتها، فآدم لا يكتفي بنعتها أو بتجسيدها، بل يجاهد كي تكون قصائد بصرية لهذه المرحلة أو لتلك التي أصبحت خلفنا، أو لتلك التي تنتظرنا، فكل الألوان جدائل صالحة لتأريخ حبها أو فاجعتها، كلها صالحة للرفض وللتعبير، للتفكير والتوثيق، للكشف والتساؤل .

ما لفت نظري مؤخراً مجموعته التي تدور حول النزوح والنازحين، حول المخيم وما يعيشون فيه، لقطات من حياتهم اليومية ومن همومهم الكثيرة، فاللحظة وإن كانت مجرد قطرة من غيث غزير إلا أنها تقول الكثير، وتفعل الكثير، إنها الجزء في حضرة الكل، تمكن آدم من إبتداع نص جديد، تمكن من فتحه على دلالات جديدة حين ألح على أن الريشة حين تنطق لا يمكن لأي كان أن يسكتها، تجري كنهر عذب تسقي العطاش، وتلتقط وجع روحه لتكون علامة النهوض وكيفية تشكله، لا بوصفها ذات اجتماعية صغيرة تغيرت بها الظروف، بل بوصفها مخلوقات انسانية باتت في مهب الريح.

والحال أن زمن مكاشفة فعل التعب في مشهده هي ذاته الذي فينا، يدرج في مسايرة الواقع ووصف ما ظهر منه وبدا، وما لم يظهر، يدرج في توسيع دائرة اللامباح حتى تعلن عن نفسها في شكل تناقض حاد بلغ حد المفارقة.

فآدم وهو لائذ بالصمت يلون رؤياه بكل ما يتلقفه إن كان من الموغل في الخفاء، أو الموغل في الغياب، فالمشهد طافح بالشجن والحزن إلى حد عين السماء لم تعد تدمع.