أصلان معمو المسافر أبداً في المكان المشبع بالغياب

أن تكون من عفرين كالحال أن تكون من عامودا، فأبناء هاتين المدينتين محظوظون على دوام الخط، لا يمكن أن تلد فيهما وتشرب من مائهما، وتتعفر بترابهما ولا تكون موهوباً، لا يمكن ألا تكون مبدعاً، فقط الأمر يحتاج إلى القليل من التروي والبحث، الجميع هنا خالق، إما أن يكون شاعراً، أو كاتباً، أو صحفياً، أو موسيقياً مؤلفاً أو عازفاً أو مغنياً، أو فناناً تشكيلياً، أو مخرجاً مسرحياً، أو سينمائياً، أو.... إلخ، الجميع في عامودا وعفرين مبدعون حقيقيون، بأصابعهم، بأصواتهم، بأقلامهم، الجميع هنا يبحث وإن كان الزحام عالياً، الجميع هنا يخلق وله قدرة فائقة في الخلاص، فليس غريباً أن نحتار في إلتقاط الأسماء وما أكثرها، للجميع حق علينا أن نعيد لهم بعض مما لهم في ذمتنا، أتمنى أن يمنحنا الرب جرعة ثانية من الحياة علنا نعيد كل ديون هؤلاء ونخرج من هذه الحياة دون دين في ذمتنا.

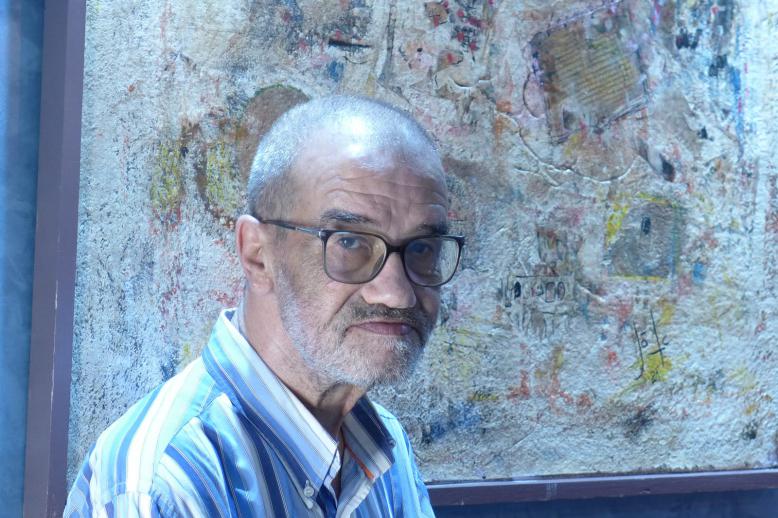

وضيفنا هذا الأسبوع الفنان التشكيلي أصلان معمو (1978) إبن عفرين وزيتونها، والذي حوله ستتلون الأمنيات، وبه ستكتظ المدينة وريفها بنهر جميل من الألوان التي تدفقت من مرسمه الحانوتي، المرسم الذي مرّ منه أسماء كثيرة، فبجهود شخصية إستطاع معمو أن يخدم المدينة بكم هائل من الألوان التي زينت بيوتها وأزقتها بشهيقهم وزفيرهم، فرغم العالم الفوضوي الذي كان ومازال يلف الأرض وأبنائها، ولنا أبناء الشرق حصة الأسد من تلك الفوضى التي حصدتنا وما تزال، أقول رغم تلك الفوضى الكبيرة إلا أن معمو بقي مؤمناً كفنان حقيقي ينتمي إلى الزيتون أصالة وشموخاً وتحدياً بأن الفنان يستطيع أن يخلق المستحيل، وفعلها معمو حين حول مرسمه الصغير في دكان ما على الطريق إلى ما يشبه ورشة عمل مستديمة، إليها يلجأ أبناء عفرين لتنمية مواهبهم الفنية وإخراجها إلى النور ضمن معرض سنوي (ألوان من عفرين) يخصصه لطلابه المتميزين.

هذا المناخ الحقيقي الذي خلقه معمو، وهذه المساحة التي لونها يرجع إلى عشقه للريشة واللون، وإلى إنتمائه للزيتون وما تركه الأقدمون من تراث وتاريخ، فهو يقدم نفسه بمقولات معرفية لها خصوصيتها الجمالية، ولها أهميتها الحياتية بوصفها نتاج لتحولات كبيرة الأثر يشتغل عليها معمو كشكل من أشكال الخروج من اللوحة، أو لنقل شكل من أشكال جر الفراغ وإن بحذر إلى اللعبة الفنية، فهو يحمل إلى جانب ذلك إرثاً من حضارة كبيرة تنبض في داخله، وهذا ما يدفع به إلى زيادة طموحاته وآماله في الإقتراب من اللوحة وكأنها تحمل كل الإجابات لتلك الأسئلة المطروحة في داخله على شكل دوائر لعوالم من الدهشة يرافقها الخوف الفظيع من الزمن وأزمته، فهو لا ينهي شيئاً أو ليس لديه نقاط يضعها في نهاية جملته أقصدها نهاية مقولاته الفنية، فالأمر هنا متعلق به كإنسان أولاً في داخله سجين ينام منذ الأزل يطالب بالحرية والإفراج عنه، ثم كفنان له ظله الذي لا يتركه حتى في العتمات، ظل يطالبه بعدم الإستسلام للصقيع مهما كان قاتلاً، ظل يعزف له السر اللانهائي عبر شيفرات مفتوحة حتى يفرغها كاملة في لوحته، دون أي إحباط.

وهنا ستنكشف له ولنا تلك المبهمات على نحو حلم مرتبط إرتباطاً عميقاً بمعاناة الإنسان التي هي معاناته، برموزه وأشكاله، بألوانه الصاخبة والمفعمة بالقلق والإنفعال، وبتوجهه إلى دواخله وما يعتمل فيها من هواجس وأحاسيس حاملة رائحة تراب مازالت تعبق فيه /به وفي/ بالمكان، رائحة فاحت حتى كسرت الحدود وخرجت كشاهدة حية على الآلام المقدسة وبأن الإنسان هو الأهم، فما فائدة الساحات ما لم تضج بناسها، ومن أجل ذلك يستعين معمو بذاكرته كجزء مهم وفاعل في ولادة لوحته، تلك اللوحة التي لن ينتهي منها ولا من تدوين مقولاتها فيها، ولهذا لا يضع النقطة أبداً في نهايتها مهما كان صهيل أحصنته موجعاً، فهو يرسم أبجدية ذلك الوجع على خطواته بزخمها وعذاباتها، بإشاراتها ودلالاتها، بوجوهها وتفاصيلها علّ ذلك يمسح سيل التعب من روحه بل ومن جسده أيضاً، فهو الحافل بالقلق وبالمكان المرهق حتى كادت الحياة تسقط منه، فكيف ينبض الفنان بالإنتماء وكل ما فيه ينبض بالضياع، هذا حال معمو المسافر أبداً في المكان المشبع بالغياب حتى بات مقاعد إنتظاره وجه آخر لذلك الضياع.

بعيداً عن نمذجة ملامح تدوينات أصلان معمو اللونية، وبعيداً عن مرارة تخطيطاته المختلطة والمختلفة فهو يكتظ بكم هائل من الألم، بأرتال من أشواك الشجن وهي تتلاطم على فضاءاته، فيتناول عناصر لها قدرة كبيرة على الإشتعال، حتى يوقظ ويوقد الروح فيها وهنا كان لا بد من الإنحياز لجماليات تعبيرية تشي بالإنفلات والتماهي، تشي بما يشبه بألم اللوحة وتفاصيلها، وكأنها في حالة مخاض طويلة ستعتريها مؤشرات لنوافذ مفتوحة على فراغات ظليلة وما يسبح فيها من نماذج لأناس ترفض الحياد لرؤيتها، فمعمو يدغم السهول بالجبال، الأزرق بالأصفر، المشهد الخفي بالسرمدي، يوزع الضوء مع الضباب، يطارد دفق الأحمر الساخن بقدرة هائلة، وبأصابع مبللة بالعشق المباح، حتى ترتخي اللوحة تماماً وتستسلم لحزن الصهيل وتعابيره، لتجاعيده حين يلفح به صفير الريح بشفراته الحادة وبدفقة غباره، فأفق الممرات عنده مشتعلة بصرخات الصمت حين تثور، وبسيمفونية التحولات السريعة وكأنها مبتكرة خصيصاً لها، وكأنها المعنية بالبحث عن جديد، وكأنها السر الذي إليه يمضي معمو ونحن معه دون أن يكون له ولنا حول أو قوة، وبإختصار فهو يعيد للزمن نحيبه الطويل، النحيب الذي لا يغادر مكان إقامته، بل يستأجر سقفاً مفتوحاً يظلله/نا على إمتداد دقات الساعة وعقاربها، وهكذا تمضي به الساعة ونحن معه حتى النزف الأخير.