محمد عبدالحكيم يشرّح بمشرط النقد صورة الطبيب على الشاشة

الحدود بين الحقيقة والتمثيل أصبحت الآن أكثر ضبابية من أي وقت مضى، حيث تتداخل الحقائق بالخيال وتتماهى ملامح الواقع مع ما تقدمه الشاشة الكبيرة من صورٍ ومفاهيم مغلوطة، من هنا تأتي أهمية التجربة التي يسردها الطبيب د.محمد عبدالحكيم في كتابه "رحلة حكيم بين الواقع والسينما" كونها تكشف النقاب عن دهاليز عالمٍ صامتٍ وصارم، عالم الطب كما يُعاش لا كما يُصوَّر، وكما يُتَعلَّم لا كما يُتَخَيَّل. إنها ليست فقط رحلة طالب يطارد حلمًا مشتهى، بل هي أيضًا تأمل طويل في العلاقة الملتبسة بين الطب كعلم راسخ، والسينما كفن غالبًا ما يُغريه التبسيط والتزييف.

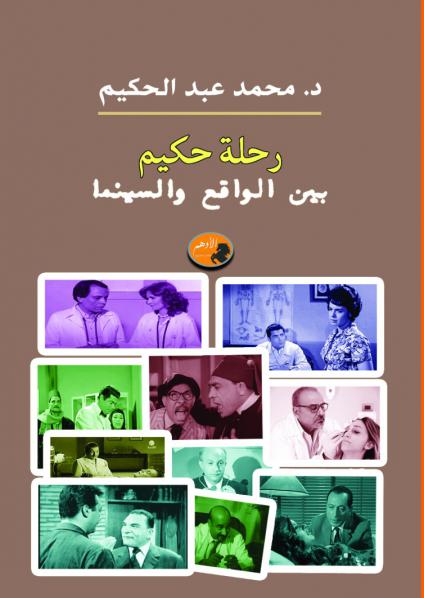

الكتاب الصادر عن دار الأدهم لا يأتي بوصفه مجرد سرد لمسيرة طبيب مصري، بل ككشف حاد وعميق لطبقات مسكوت عنها في المشهد الطبي والثقافي. إنه خطاب مضاد لسطوة الشاشة، ومحاولة واعية لاستعادة الطب من أسر الخيال الشعبي والدرامي، ولتفكيك العلاقة الملتبسة بين المعرفة العلمية المجتهدة والمخيال البصري الذي يغلب عليه التهويل أو التسطيح.

في رحلة عبدالحكيم لا نتابع فحسب شابًا يتدرج في مدارج التعليم الطبي، بل نصغي إلى استبطان وجودي لتجربة يتقاطع فيها العِلم والإنسان، ويتواجه فيها الجسد الواقعي مع الجسد المتخيل، والممارسة الصامتة الدقيقة مع الضجيج البصري البراق. إنها ليست مذكرات، بل مرآة نقدية لزمن يُعاد فيه تعريف المهنة عبر الفن، في حين يظل الواقع أقسى وأكثر تعقيدًا مما يُعرض على الشاشة.

يفتتح عبدالحكيم كتابه بتشخيص حاد لتمثلات الطب في السينما المصرية مؤكدا أن "صناع السينما كجزء من المجتمع معلوماتهم عن الطب ضئيلة وسطحية جدًا، مما أدى إلى ظهور مشاهد وأفلام تقترب من الكاريكاتورية أو الكارتون في تناول هذا المجال". فالسينما، برأيه، لم تكتفِ بتقديم صورة ساذجة أو رومانسية للطبيب، بل أسهمت أيضًا في ترسيخ مفاهيم خاطئة عن الطب وأدواته ومساراته، لدرجة أن كثيرًا من الناس صاروا يستقون معلوماتهم الصحية من فيلم أو مسلسل. والأسوأ من ذلك أن هذه الأفلام رسخت الكثير من المعلومات الطبية الخاطئة في أذهان الناس يتداولونها بينهم كحقيقة مسلّم بها دون بذل بعض الجهد الذهني في تفنيدها أو إعقالها.

ويبدو أن أول صدمة يتلقاها من يلج بوابة كلية الطب، كما يروي عبدالحكيم، ليست في صعوبة المواد ولا في المصطلحات اللاتينية، بل في الفرق بين ما يتخيله الناس وما يعايشه الطالب بالفعل. فحين يدخل الطالب مشرحة الكلية لأول مرة، لا يعثر على جثث تنزف كما في أفلام الرعب، ولا على دكتور "كريم عبد العزيز" يساعد زميلته "منى زكي" في الإغماء الرومانسي، بل على جثث محفوظة بعناية وبروائح نفاذة ومشهد تعليمي صارم، وفي هذا يلفت إلى أن "الواقع يقول إن طالب الطب يدرس التركيب التشريحي للإنسان.. الدراسة تكون تفصيلية ودقيقة تشمل أي شيء وكل شيء مرتبط بالعظمة أو العضلة".

وعن صورة الطب والأطباء في السينما المصرية قديما وحديثا يتوقف عبدالحكيم مع بعض المشاهد والأفلام التي حاول الفنان فيها تقديم شخصية الطبيب فقام بتقليد من سبقوه من الفنانين الذين قدموا نفس الشخصية، حاول أن يبدو جاداً متخشباً في تمثيله في محاولة لإقناع المتفرجين بالدور.. لم يكلف نفسه بالجلوس إلى طبيب حقيقي مثلا واستيضاح بعض الأمور منه كي تساعده على تقمص الشخصية أو البراعة في أدائها.. هي معلومات سطحية وقالب معين وضع نفسه فيه.

ويضيف إن هذا الطبيب الذي فشلت السينما المصرية في تقديم صورة حقيقية له هو إنسان عادي جداً مثله مثل آلاف البشر.. إنسان له همومه وأفراحه، يتكلم بعفوية أحياناً.. يضحك أحياناً.. يكون حادا صارما أحيانا أخرى.. هو فرد في المجتمع يتأثر به ويؤثر فيه. قد يمرض أو يكتئب.. قد يعاني من شظف العيش "خاصة في بداية حياته" وقد يكون من أصحاب الملايين.. قد يكون مخلصاً أمينا في مهنته وقد يكون فاشلا أو بائعاً لضميره مثل أي مهنة فيها الماهر والفاشل ومتوسط المستوى والمتواضع أو المتكبر.

ويرى عبدالحكيم أنه في أغلب الأفلام العربي "خاصة القديمة" يظهر الطبيب دائماً بالزي الرسمي "البدلة الكاملة ورباط العنق".. تشعر أن له هيبة واحترام كبير.. احترام مستمد من الواقع وقتها، وقت أن كان يُطلق عليه الحكيم أو الحكيم باشي.. وكل دوره في الفيلم "خاصة في الكشف المنزلي" أن يبشر البطل بأن "المدام حامل" ليطير هذا الأخير من الفرحة ويندفع بمشاعره.. ليعود الطبيب ثانية ليهدئه ويطلب الراحة التامة للمدام "مع أعراض الحمل من هبوط وغثيان أو قئ ومعهم فقدان شهية للأكل.. يبقى العرض الأساسي الذي لم يشيروا له في أي فيلم وهو "تأخر الدورة الشهرية عن موعدها". كذلك الفحص البسيط جدا بشريط اختبار الحمل في البول لم نره في أياً من الأفلام القديمة وإن كان قد بدأ يظهر في الأفلام الجديدة".

ويلفت إلى أن كل أو أغلب الأفلام وضعت البالطو الأبيض ومعه بعض الأحيان السماعه الطبيه كعلامة مؤكده علي أن هذا الشخص طبيب أو علي الأقل في كلية الطب "مثله مثل مسطرة المهندس لأي طالب هندسة" حتي "مني ذكي" في أولي طب وضعوا لها الجمجمة علي المكتب كدليل انها في كلية طب وتدرس "تشريح" بينما الطلبه والطالبات في المدرج يتكلمون و يتهامسون من سنه أولي لدرجة انهم يعيشون قصص الحب "في المشرحة أو المعمل" ويقوم "عزت أبو عوف" بمحاولة تزويج ابنه "كريم عبد العزيز" صاحب الـ 18 عام في أولي طب !!.

ويوضح عبدالحكيم أن أشهر من قام بدور الحكيم باشى في الأفلام العربي القديمة هو الفنان عبد العظيم كامل، وللصدفة أيضا هو أشهر ضابط في السينما المصرية قديما، كان هو صاحب العبارتين الخالدتين "مبروك المدام حامل"، "المدام أعصابها تعبانه وممكن تروح العزبة تهدي أعصابها". بينما في الافلام قديما وحديثا حاول الكثير من الفنانين تقمص دور الطبيب منهم "كمال الشناوي ـ أحمد مظهر ـ محمود المليجي ـ رشدي اباظه ـ محمود ياسين ـ حسن يوسف"، لكن للاسف لم ينجح واحد منهم أن يقنعني في هذا الدور حيث كان اعتمادهم الأساسي علي ضعف ثقافة الجمهور وقلة معرفتة بالأمور الطبيه لذلك لا مانع من الاستسهال وخلط الصحيح بالخطأ والقصة ستغطي علي الأخطاء، ولن يلتفت المشاهد لهذه الأشياء التافهه. وفي العصر الحديث والأفلام الجديده وصلنا للأطباء (غادة عادل ـ رضا حامد ـ رانيا يوسف ـ ندي بسيوني ـ أحمد سلامه ـ ......"، وطبعا التقمص عندهم بلغ أقصي درجات الفشل والسذاجة.. حدث ولا حرج.

ولا ينسى عبدالحكيم السخرية من مشهد في أحد الأفلام يظهر فيه الطلبة وهم يخفون جثة تحت السرير وكأنها أداة تعليمية مسروقة، مشيرًا إلى أن هذا المشهد وإن صُمم للإضحاك إلا أنه لا يخضع لأي منطق واقعي.

ثم ينتقل عبدالحكيم ليحدثنا عن سنوات الدراسة الست، فيرسم لنا صورة مرهقة لرحلة تبدأ من كتب التشريح وعظام الجمجمة الموروثة، إلى التدرّب على أخذ التاريخ المرضي وفحص المرضى في السنوات الأخيرة. ولا يغفل عن رصد معاناة الطلاب في التكيف مع الدراسة بالإنجليزية، وبخاصة تلك المصطلحات اللاتينية التي لا تقبل الترجمة الحرفية، بل يجب أن تُفهم بالسياق وتُرسخ بالتكرار.

ويتوقف مطولًا عند مفارقة الطموح المادي لدى بعض الطلاب الذين يرون في مجال الطب طريقًا مضمونًا للمكانة الاجتماعية، ثم يصطدمون لاحقًا بحقيقة أن الطبيب في مصر "لا يزال يُعامل كموظف حكومي"، وأن كثيرًا من النجوم في عالم "اليوتيوب" و"التيك توك" يجنون أضعاف ما يجنيه الطبيب المجتهد، مما يولد، بحسب تعبيره، "بلبلة فكرية لدى الأجيال الجديدة".

ويسهب الكاتب في وصف سنة الامتياز، التي تُفترض فيها ممارسة الطب عمليًا للمرة الأولى، لكنها في الحقيقة تخضع لمنظومة بيروقراطية مشوشة، وتمنح الطالب دروسًا في الواقع الإداري أكثر مما تمنحه من مهارات سريرية. يقول عبدالحكيم "يكتشف حياة ودنيا جديدة لم يعشها أو يدرسها في الكلية... عالم الإداريات قبل الفنيات، دفاتر الحضور والانصراف والإجازات والورقيات".

ويعرض لقضية المرضى المحترفين الذين يُستعان بهم في الامتحانات العملية لتقييم الطلبة، مستعرضًا التوتر الأخلاقي بين حاجتهم المالية وكرامتهم الشخصية، وبين حاجة الطالب إلى "حالة تدريبية واقعية" للاختبار. ويُعرب عبدالحكيم عن حنين دفين للزمن الذي كانت فيه مهنة الطب تحظى بمهابة وتقدير أكبر، حيث يقول: "حتى المجتمع نفسه تغيّرت نظرته للطبيب ولم يعد يحظى بذلك الاحترام والتبجيل المتعارف عليه... كل عصر وله أدواته ونظامه ومبادئه".

كما يستعرض تطور النظام الدراسي من النظام التقليدي إلى نظام "الموديول" الذي يُدرس فيه كل جهاز من زواياه التشريحية والفسيولوجية والمرضية دفعة واحدة، إلى جانب التوسع المقلق في الدروس الخصوصية حتى داخل الكليات الطبية.

ومن أعمق ما في الكتاب تأملات عبدالحكيم حول "قسم أبقراط"، ذلك القسم التاريخي الذي تتفاخر به الأفلام دون أن يدرك معظم الأطباء أنهم لم يؤدوه أصلًا، حيث يعلّق ساخرًا "ما نراه اليوم من حفلات تخرج سواء في كليات الطب أو غيرها يثير الضحك تمامًا... يكرّمون أنفسهم ويلتقطون الصور التذكارية!"

ويورد نص قسم أبقراط الأصلي، الذي يُقْسِم فيه الطبيب بأسماء آلهة الإغريق، قبل أن يوضح أنه لا يُستخدم حاليًا بسبب تعارضه مع المعتقدات الدينية، ثم يورد القسم الإسلامي الحديث الذي صاغه المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي عام 1981، لكنه يؤكد أن أحدًا لا يلتزم به فعليًا.

وفي فصول التكليف والنيابة، يستعرض عبدالحكيم تلك المرحلة التي تشهد إما غرق الطبيب في الورقيات الإدارية لو بقي ممارسًا عامًا، أو انطلاقه نحو التخصص وبناء هويته المهنية، حيث يبدأ الطبيب في الوقوف أمام مفترق طرق: هل يختار ما يحب؟ ما هو مربح؟ أم ما يراه الآخرون مناسبًا له؟

ويستعرض المفاضلات الغريبة التي يعيشها الطبيب في اختيار التخصص، فيقول "كل طبيب يرى أن تخصص غيره أسهل أو أكثر ربحًا أو أقل مخاطرة... بينما تخصصه هو الأصعب والأقل تقديرًا"، ليرسم بذلك صورة لدوامة لا تنتهي من الحيرة والمقارنات.

ويميز عبدالحكيم بين التخصصات الجراحية والباطنية، مشيرًا إلى أن الأولى تتطلب حسًّا حاسمًا واستعدادًا للتدخل السريع، بينما الثانية تتطلب صبرًا ودقة وميلًا للتفاصيل. ولا تفوته الإشارة إلى أن التخصصات غير التقليدية، مثل الأشعة أو التحاليل، باتت مغرية لكثير من الشباب الراغبين في تجنب "وجع الدماغ" الناتج عن التعامل المباشر مع المرضى. ثم يتوقف عند قضية ضعف المقابل المادي والمعنوي للطبيب المصري، متسائلًا بمرارة "هل يعقل أن الطبيب الذي قضى سبع سنوات دراسة وسنة امتياز وتدريب، يعامل كموظف حكومي؟".

وينهي عبدالحكيم رحلته الطويلة بملاحظات حادة على مهنة الطب في مصر، وعلى ما طرأ عليها من تحولات ثقافية ومجتمعية، مؤكداً أن الطبيب في النهاية إنسان يخطئ ويصيب، يتعلم من التجربة أكثر مما يتعلم من الكتب، وأن "النجاح في الطب لا يعني حفظ الكتاب، بل يعني فهم الناس وفهم المرض والرحمة بالمريض".

ويبقى أن نشير إلى أن الكتاب ليست فقط شهادة شخصية عن مسار التعليم الطبي في مصر، بل هي أيضًا مرآة تعكس هشاشة النظرة العامة للطبيب، وتعيد الاعتبار إلى هذا الكائن المعذب بين الكتب والجثث والتقارير الإدارية، كاشفةً عن المفارقة الأعمق: الطبيب هو آخر من يُنصت إليه في مهنة جوهرها الإنصات.