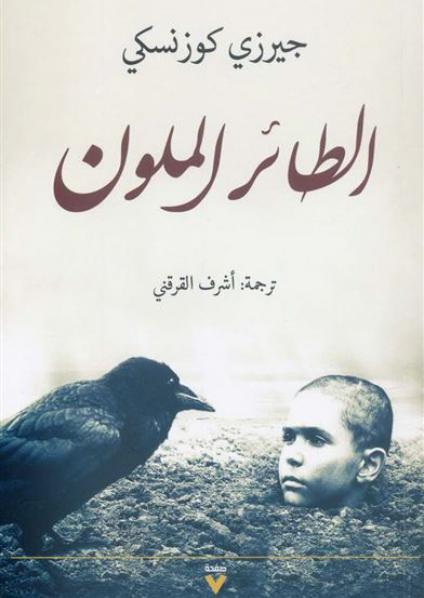

'الطائر الملوّن' وإشكالية الاختلاف

حينما كتب البولندي جيرزي كوزنسكي روايته الطائر الملوّن عام 1965، تعرّض لانتقادات عديدة، حتى اتهمه البعض بالسطو على مجموعة من الحكايات البولندية المتواترة، ولكنّ الأيام أثبتت موهبته السردية وقدرته على الحفر في أعماق النفس البشرية، ليكتشف معادن العنف الكامن فيها، وكيف تتكثف الكراهية، لتكتسب شكلا من الشرعية الجماعية، وترفض كل ما هو مختلف.

وقد انطلق من فكرة نبذ وكراهيّة المختلف، من خلال الصيّاد الذي عَمَدَ إلى تلوين ريش أحد الطيور، ثم أطلقه ليلتحق بالسرب، ولكن الطيور اعتبرته غريبا عنها بسبب ريشه المصبوغ، فقامت بمهاجمته حتى الموت.

هذه الرمزية التي أُسقطت على الصبي (بطل الرواية) والذي لم نعرف اسمه، ربما سعيا من الكاتب لأن يجعله ظاهرة وليس شخصا، حيث يتلقى من التمييز في حياته، ما تلقى الطائر الملوّن من عنف حتى الموت، لا لسبب، سوى الاختلاف في اللون والعرق!

عمَدَ الكاتب كوزنسكي إلى كتابةِ أحداث الرواية بلسان طفل في السادسة من عمره، بعد مقدمة قصيرة جاءت على لسان راوٍ آخرَ، ويُعتَقَد أنّها سيرة ذاتية مشبّعة بالخيال الروائي للكاتب نفسه، وهو الذي أنهى حياته انتحارا في نهاية عقده الخامس.

وتبدأ الأحداث حينما تحاول عائلة الطفل إنقاذَهُ من ويلات الحرب والتطهير العرقي المحتمل، حيث سيطر الألمان على بولندا واستهدفوا اليهود والغجر بالإبادة، فأرسله أبوه بيد شخص ليعيش مع أرملة عجوز، اسمها مارتا، ومع أنها وفّرت له سقفاً آمنا ولكنه مشحون بالمتاعب والفقر والحاجة، وفي يوم من الأيام وجدها مسمّرة في جلستها لمدة طويلة فاقترب منها ليجدها ميّتة، ومن شدة خوفه ورعبه سقط منه القنديل، فشبت النار والتهمت البيت الريفي وصاحبته العجوز مارتا.

ومن تلك اللحظة المعجونة بالمرارة تبدأ رحلة طويلة من التشرد والعذاب، فيلجأ الصبي الصغير إلى الغابات الموحشة، وحينما يستبد به الجوع، يقترب من إحدى القرى، لكنّ سكان القرية لم يرأفوا بحاله فهاجموه بضراوة، بالركل والضرب،ولم تشفع له طفولته وضعفه، وذلك لأن أهالي هذه القرى اعتقدوا بأن لون شعره المختلف وعينيه السوداويين سيجلبان الشرور للقرية.

.ولكنّ لينا المشعوذة تخلّصه من قبضتهم، لتستفيد منه في أعمال السحر والشعوذة، فتحفر له حفرة في الأرض وتطمر فيها كامل جسده، ويبقى رأسه فقط، في محاولة منها لتطهير روحه من الشيطان، فتقترب الغربان من رأسه البارز من الحفرة، وتنهش رأسه، ولكن لينا تخلّصه من الموت في اللحظة الأخيرة.

يهرب الصبي من جحيم الساحرة، ويضيع بين مسطحات ثلجية شديدة البرودة، فيوشك على الموت، فتتلقفه عائلة الطحّان وهو في الرمق الأخير، فيعيش في هذه القرية يخدم فيها ويساعد العائلة وينام في زريبة الحيوانات، ولكنّ الطحان كان عنيفا وسكيرا، وكثير الشك بزوجته، ويظن أنها تبادل الحبَّ شابا وسيما من الفلّاحين، وفي لحظة من غضب وغيرة، يهجم الطحّان بخنجره على غريمه وهو في حالة سكر،ويبقر عينيه، ويقدمهما إلى القطط الجائعة، في مشهد مرعب ومقرف، مما يجعل الصبي يهيم على وجهه إلى الغابات مرة أخرى.

يلجأ الصبي إلى قرية نائية أخرى، ويلتقي بمجتمع زراعي متخلف، يعيش أفراده تحت خط الفقر،وكانت في القرية امرأة مختلفة يعشقها الجميع، وكانت تمارس الجنس معهم حتى أنها أغوت الصبي نفسه في لحظة من اللحظات، ولكنّ هذه المرأة ماتت تحت هجوم النسوة عليها، وذلك لأنهن يخشين على أزواجهن من جمالها وشبقها. مما حدا بأحد عشّاقها أن يشنق نفسه على حافة القرية.

وفي محاولة من أهل القرية التخلص من انتقام الجيش الألماني، قاموا بتسليم الصبي إلى الجيش، فيأمر القائد الألماني أحد العسكريين بتصفية الطفل والتخلص منه، فيمشي معه باتجاه الغابة، ويجلسان على جذع شجرة. العسكري يدخّن والطفل ينظر إليه بخنوع واستسلام للمصير المحتوم، وفي النهاية تستيقظ في هذا العسكري الروح الإنسانية، ويأمر الصبي بالهرب، ثم يطلق طلقتين في الهواء، للتظاهر بأنه أدّى مهمته، ولعل هذا المشهد هو النسمة الوحيدة في عاصفة الكراهية التي استغرقت صفحات الرواية.

ولعل من أشد المواقف مأساوية، حينما لجأ ذلك الصبي إلى الكنيسة، وقد حاول الأب في صلاة الأحد أن يستدر عطف أهل القرية لاستضافة هذا الصبي الذي فقد النطق، نتيجة للأهوال التي مرت به. وقد عاهد أحد مرتادي الكنيسة، وهو نجار أعزب أن يرعى الصبي، ولكنه بدلا من ذلك فقد اغتصبه، وكان يعذبه يوميا بالسياط التي تُدمي جسده، وكان ذلك النجار السادي والشاذ بكل شيء ولاسيما قسوته المفرطة، يملك كلبا متوحشا، وفي أحد الليالي عمد إلى ربط الصبي في أحد الأعمدة ،وجعله متأرجحا، ووضع الكلب في الأسفل وأقفل الغرفة، فإذا ارتخت ذراعا الصبي، وسقط إلى الأرض سيفترسه الكلب، ولكن إصرار الصبي على البقاء أذهل النجار نفسه، فجرّ الصبي المكبل اليدين إلى حفرة، ولكنّ القدر قد انتقم من ذلك النجار حيث وقع في حفرة مأهولة بالجرذان الجائعة التي التهمت جسده، وهكذا يجد الصبي نفسه حرا، فأخذ يتيه في الغابات من جديد، وفجأة يعثر على حصان جريح، ففكر بأن يعيده إلى قريته، فينقذ الحصان، وفي نفس الوقت سيجد لنفسه ملاذا بينهم عرفانا بما فعله بحصانهم، ولكنّ نواياه تتبخر حينما عمد مالك الحصان إلى وضع حبل في عنق حصانه، ويخنقه حتى الموت، تخلصا من أعباء علاجه وإطعامه.

وفي هذه الأثناء تستبيح فرقة من عسكر منفلت تلك القرية، فيقتلون الرجال ويضاجعون النساء، ويقومون بحفلة ماجنة يختلط فيها الدم بالخمر والجنس، وسط صيحات الاستغاثة، ولكنّ هذه الحفلة الدموية لم تطل، حيث جاء الجيش الأحمر، وقام بالسيطرة على القرية وقتل الفرسان الذين عاثوا فيها فسادا، وقد تم صلبهم على الأعمدة.

كل ذلك كان يجري أمام أعين الصبي الذي استطاع الاختفاء عن هذه المجازر المروّعة، ولكنه حصل على رعاية لا بأس بها من قِبَل الجيش الأحمر، وقد نحتت الأحداث منه شخصا لا روح فيه، منخورا من الداخل، يرى أن العنف والقتل وسيلة للبقاء، إنه قرين الطير الملوّن، حيث العنف المتوحش يغزو الجنس البشري ويفقده روحه الإنسانية.

بعد خمس وثلاثين عاما على صدور الرواية، يتمّ تحويلها إلى فيلم سينمائي من إخراج البولوني فاكلاف مارهول الذي التزم بتفاصيل الرواية، من حيث نمو الأحداث والفصول، أي محاكاة النص السينمائي للنص السردي، الذي استهلك حوالي ساعتين وخمسين دقيقة.

يبدأ الفيلم بمطاردة الصبي الذي كان يحمل سنجابه من قبل أطفال إحدى القرى، وحينما أدركوه أوسعوه ضربا وركلا، وأضرموا النار في سنجابه الذي تحوّل إلى رماد، تحت أنظاره الزائغة والمتعبة، ووسط صخب الأطفال المعتدين وعبثهم وضحكاتهم التي تستهتر بالحياة، مما يرفع السؤال الأزلي:

لماذا يحدث كل هذا العنف؟

لم يكن الطائر الملوّن فيلما تقليديا، بل كان مجموعة من اللوحات السينمائية المشحونة بالوجع الإنساني، ولكي يكون الفيلم أكثر واقعية والتصاقا بروح تلك المرحلة، فقد عَمَد المخرج إلى انتهاج التصوير غير الملوّن، فقد جاء كالأفلام القديمة بالأسود والأبيض،حيث استطاع أن ينفذ إلى روح النص، والاعتماد على الايماء، لأن الصبي فقد القدرة على النطق، فأصبح أبكما، وهذا ما جعل الحوار شحيحا، واُستعيض عنه بالايماء وتعبير الجسد وملامح الوجوه،مما شحن الأداء بعناصر أخرى أكثر تأثيرا من اللغة نفسها.

ورغم أن الفيلم يتحدث عن أهوال الحرب العالمية الثانية، ولكنه لم يتناول الحرب التقليدية والخنادق والقصف وغيره مما ألفناه، بل تناول مُناخ الحرب وتبعاتها، حيث الخوف الشامل، وشيوع منطق الغاب، وغياب القانون، وظهور نزعة البقاء على حساب قيم المحبة والتسامح.

لقد قدّم الفيلم بعض اللقطات المثيرة للرعب والاشمئزاز، بحيث أن الكثير من المشاهدين لم يستطيعوا إكمال الفيلم حينما عُرض في دور السينما، نظرا لطبيعة العنف ووجعه.

ولكنّ الفيلم بحد ذاته كان صرخ احتجاج ضد التمييز العرقي والكراهية بين أصناف البشر، من خلال هذا الحشد الهائل من الصور التعبيرية التي تنزف وجعا.

دقة التصوير ساهمت بشكل حاسم في التأثيرات، وذلك من خلال الأبعاد والزوايا، واللقطات القصيرة والطويلة، حتى أن بعض المَشاهد اقتربت من جمالية الأداء المسرحي.