تدفقات موسى الحمد تعيدنا إلى النبع وزمن النقاء

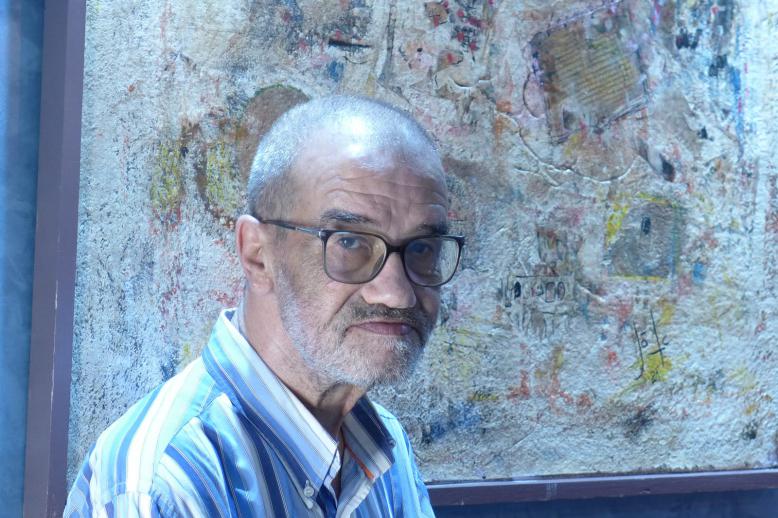

أن تكون رقاوياً أو رقياً (نسبة إلى الرقة)، أن تكون إبن الفرات، وقد رضعت من مائه، يعني أنك تتفق مع طير حر في واقع الأمر، وتبدي اتفاقاً معه فأنت أيضاً مثله لا تُقَيَٓد بقفص، ولا حدود لك، وإذا كان لا بد فحدودك السماء، يعني أنك تعيش شعوراً عالياً بالرغبة في فعل شيء، ترفض أن تغدو من غير معنى، هناك دائماً لديك أشياء أفضل من أشياء أخرى، لديك حب الطبيعة والحياة، حب الإنسان والتفاصيل البسيطة لنثرياته بين غبار الرعاة وهي تسوق حلالها إلى المراعي لتنتشل ما تيسر لها من نعم الرب، وبين ضفاف الفرات وقصباته، هذا النهر الكبير كقلوب أبنائه، دون أية محاولة منك لإلتماس الأعذار فأنت لا يمكن أن تكون هامشياً، تتصرف بعفوية تحمل ثقة هذا النهر بخريره وجريانه، لا تغريك المظاهر ولا المعرفة السطحية فجذورك ممتدة في الزمن، يعني أنك كالفرات أيام كان ينحت في البوادي كي يبقى دائم الجريان، يمنح الروح للأرض حتى تبدو أكثر كروية، أكثر جمالاً، أسوق هذا الكلام عن الرقة وطبعها، وأنا بصدد قراءة أعمال أحد فنانيها، فهي غزيرة بالفنانين كفراتها، أسوق هذا الكلام وأنا بصدد قراءة تجربة موسى الحمد (الرقة 1966)، الفنان العصامي الذي اعتمد على نفسه في شق طريقة في هذا العالم الشائك والجميل في الآن ذاته، فهو محكوم مسبقاً بالعفوية التي تمنحه الثقة والقوة معاً، وتجعل لإختياراته قيمة، فلا يتردد في تحمل مسؤولياته نحوها، حتى لا تقع عليه اللائمة فيما بعد، ومهما يكن من اختياراته فهو جزء من هذه الحياة، وشاهد عليها، حلت عليه هذه الرغبة كي يتلقف الكلام والصور والإستعارات كي يعريها تماماً، ويتجلى ذلك في تفرساته التي قد لا تفي حاجاته الجمالية التي ينشدها فيهفو إلى الإحتماء بما يمكن أن يساعده في إستعادة كل التدفقات الراغبة بالخروج.

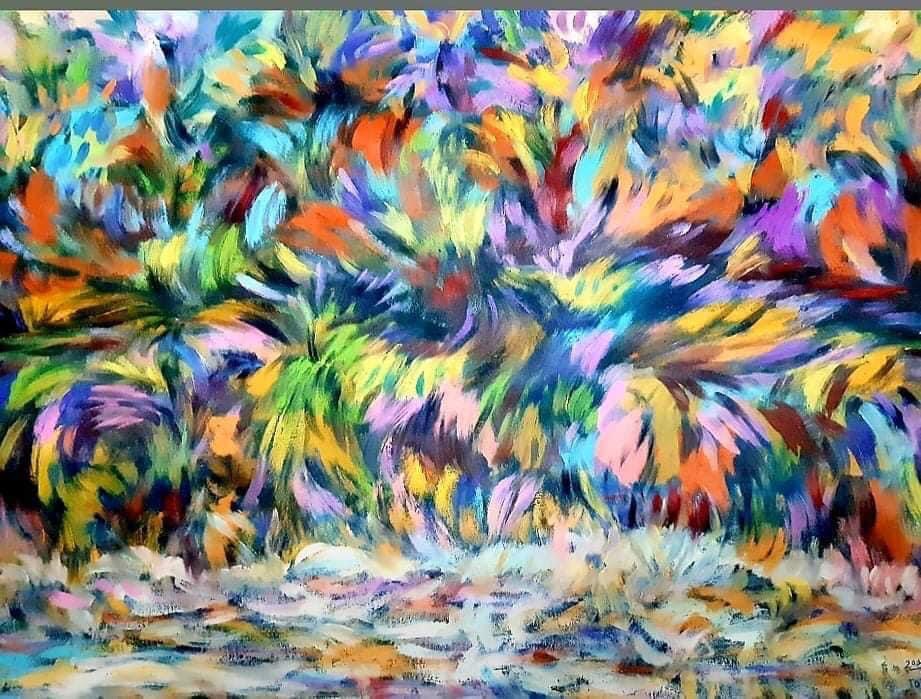

موسى الحمد يعيدنا إلى زمن النقاء، نقاء الفنان والإنسان والطبيعة والأشياء، إلى زمن البساطة والصدق والصراحة والحب، فهو ينتج أعماله وكأنه لا يريد أن يستيقظ من ذلك الزمن الذي بات حلماً نجهد كثيراً في إستعادته، إن كان من الذاكرة البعيدة فندغدغ به مشاعرنا المتبقية إن كانت ما زالت تنبض بشيء منها أم لا، أو بوقوفنا على الشفا الخطير، حيث بات كل شيء فينا وحولنا في خطر، فنسرع إلى إستحضاره بصرياً نجمل به فضاءاتنا البيضاء، وما يفعله موسى الحمد يصب في هذا الإتجاه، فهو يرتاد الذاكرة تلك ويقتفي أثرها علّه يلتقطها من جذورها لتثمر جيداً، فيسحب حبالها وكل ما يوهمه بأنها حاجاته ومستلزماته، ولا يعدل عن ذلك مهما تردى الإحتجاج، بل يستنهض مشاهده من عقالها حتى يحقق الإيضاح الذي يبتغيه، والإبانة التي ينشدها، فتنكشف للقراءة المعمقة، وبأن مشاهده يدور حول نفسها بعيدة عن التلميحات والإستعارات والدلالات، فكل ضلوعها تسبح بين سكاكينه وفراشيه علها تتقدم وتتوالد، ويتم توظيفها ومسايرتها حتى تتخذ لنفسها معبراً جمالياً ويسترد جماليتها به، فهو لا يريد أن يوهم الواقع، ولا أن يوهمنا بهذا الواقع، ولهذا يلجأ إلى ما يمكن أن نسميه النثر اللوني القائم على التصوير دون أي تعليل أو إستدراك، وفي ذلك تتكون جملته الفنية وبالتالي نصه الجمالي / مشهده البصري، مصرحاً بمراده على نحو غير قسري، بل بكل ما يمثله في حد ذاته، فهذه المجاهرة تسوق غيومه لتسقط بحملها على شكل بخات أمطار على عوالمه التي لا يريد الخروج منها، ويحمي طقوسه بموجب الواقع الذي يضعه في حضرة مواقفه وقناعاته وعرضها بما تلبي حاجاته وحده، وبالتوازي مع ما تذرفه المروج من دموع على ضفاف باتت المناحة تملأ قلبها، وليست بقادرة أن تشرب قطرة من ماء ذاتها، فلم تعد الحياة على قيدها.

يقترن نص موسى الحمد بالزمان وبالمكان، فإذا كان الزمان يهرم الحياة عادة، فهي عنده إقتران بدمه الحقيقي الذي لا يتخلى عنه، ولا يحتاج إلى النقل من دم آخر، من خارج جسده، ربما أتلف بذلك ذلك الجسد، ولهذا فهو حريص على بقاء أشد عناصره نقاء، وهذا هو سبيله إلى التطهر من الأدران جميعها، وهو الذي قد يبعد عنه التفسخ والإنحلال أينما وجدا، ومن هنا تبدأ عنده الحياة ولا تتلاشى، وهي ليست مغامرة، بل إقتناصات جمالية تلبس تفاصيل لحظاته المتشابكة منها، والمنفلتة، حتى يعلن عن نفسه متلبساً بالألوان في مواضع محددة، في مواضع فيها تتعالق حركاته وصوره وكأنها تسري بتفاصيلها في نصه الذي يديره بالشكل الذي يريد، وبالشكل الذي يرى دون مخاطرة وإن كانت دروب الحياة كلها باتت دروباً لها، أقصد للمخاطرة، ولا عدول له عن المكان الذي له سلطانه عليه، المكان الذي يشكل حركيّة نصه ومشروعيته، إن كان بالإفتتان بالعتبات وسر جاذبيتها، أو بالجوهر وصميمه، والتعاقب بينهما بتراتبية معهودة والتي قد تجعل المدركات التي تأتي لتبني كل معنى لها حتى تتراءى له وكأنها ترتقى إلى ذراها، فهو يلملم الشظايا التي بعثرتها الزمان في المكان وكأنها ومضات تقارب الواقع وتجسده بالشكل الذي يريد ويرى، فهو يكاد يجبر نصه على التشكل عنوة إن لم يرد الحشود عنه، ويقف عند حدود وصفه، فبعض وجوه الإيقاع فيه قديم ومتعارف عليه، ومن من أبناء الفرات لم يقبض على المرئي منها وكذلك المحجب، فلا بد من الإشارة إلى أن هذه القراءة ستمضي بنا في إتجاهين إثنين، ستكون في البداية كما رأينا نوعاً من الترحال في نصه والإصغاء إليه إلى أن يمتثل لنا بكل محسناته وآهاته حتى يشرع في رصف إتفاق بينهما لينتشل ما يهدد تقدمه، أما في المرحلة الثانية، أو في الإتجاه الثاني فلا بد من الإعتناء بكيفيات إمتثال النص لمقولة تخص حضوره في المجتمع ومدى إستجابته لمتطلبات لحظته المندفعة والتي لا تهدأ، فيفتح مجراه قريباً من الناس حتى يتكىء كل منهما على الآخر ويخرجا معاً من المأزق، ويبقى الفنان بنصه في مواجهة لحظة تشابكهما وتقاطعاتهما مهما كان النص ممتلئاً بحنين الماضي ودموعه.

إن الناظر إلى تجربة موسى الحمد بتصوراتها ومقدماتها، بمشاهدها وموضوعاتها سرعان ما يدرك أنها تجربة إبنة لحظتها التاريخية، ومن خلالها ستتراءى له لحظات أخرى تشدها إلى ماض بعيد وقريب شداً، وتجعلها أصداء لذلك الماض، وبمعنى آخر وأكثر وضوحاً فإنها، أقصد تجربته تمثل لحظة من لحظات عودة رؤيته البيانية ومداخلتها للرؤية التي تدير العملية الإبداعية وتنظمها، فهي لا تتملص من ماضيها، كما أنها تعلن عن نفسها بأنها إبنة الفرات القديم وضفافها، كما هي إبنته الآن لكن بصياغاتها التي تحمل في تلاوينها نفحة الماضي وعبقه، ولهذا كانت كل من الواقعية والإنطباعية أقرب إلى حسه الشعبي الذي ينشد الإمتزاج بها، وبملاحقة سريعة لتلك التجربة سنجد أنها قالت الكثير عن نهر الفرات، وعن الطبيعة في الرقة، وعن عادات وتقاليد وتراث الرقة، ويكفي الزائر بجولة قصيرة بين أعماله حتى يتنشق حضارة مدينته، وبأنها توثق الكثير من لحظاتها التي ذهبت ولن تعود، بقيت في الذاكرة يستحضرها الفنانون فقط في أعمالهم كما فعلها موسى الحمد، الفنان الذي تخرج من مركز الفنون التشكيلية بالرقة عام 1988، ويقدم أكثر من خمسة وثلاثين معرضاً فنياً فردياً وجماعياً.