زوربا اليوناني بين الرواية والفيلم

حينما توفي نيكوس كازانتزاكيس عام 1957، رفضت الكنيسة الإرثوذكسية أن تمنحه قبرا، بسبب كتاباته الفلسفية الحرة والتي تتعارض مع المفاهيم المسيحية، فدفن في مدينة هيروكلين عاصمة كريت. وقد أوصى أن يُكتب على شاهد قبره:

"لا أطمع في شيء، لا أخشى شيئاً، أنا حرٌ".

هذا الأديب والفيلسوف الذي استطاع أن يهضم البوذية والمسيحية والماركسية، وكان من المعجبين بفكر نيتشة. ولكنّه في النهاية، أعلن تجرده من أية أفكار تقيّد حرية الإنسان، معلنا ولادةً عسيرة للخيارات الحرة في الحياة والفكر، تلك الحرية الفطرية التي تعي ما يحيط بها، والتي كثّفها في شخصية زوربا اليوناني، والذي يمثل أجمل تجليات الغرائز الإنسانية التي لم تتلوث بالتعصب العرقي أو الديني أو الفكري. لذا جاءت روايته - التي كُتبت بعيد الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1946 تحديدا - صرخة ضد التزمت والتحجر في الفكر والممارسة، ودعوة إلى استنشاق الحرية دونما حدود أو أسوار أو مُسَلّمات جاهزة .

لقد حاول الكاتب أن يعقدَ مقارنةً بين الوعي الأكاديمي الذي يأتي من خلال الدراسة وقراءة الكتب، وبين الوعي الفطري والغريزي الذي يأتي من سيل التجارب التي يخوضها الإنسان، والتي تقوم بدورها في بناء وصقل شخصيته، متمثلة بهذا الرجل التي حفرت السنون خطوطها القاسية على جسده وفكره وسلوكه، فحوّلتْهُ إلى وداعة الحَمَل وقسوة الصخر. إنه زوربا الذي شبّهَهُ الكاتب بالثعبان الذي يلامس الأرض مباشرة بواسطة مسامات بطنه، فيدرك أسرارها.

في بداية الرواية نرى باسيل في أحد الموانئ، وهو رجل ورث منجما للفحم في جزيرة كريت، ويلتقي بالصدفة بشيخ يلمع الذكاء والتوثب من خلال بريق عينيه، وحالما وقعت عينا هذا الرجل على باسيل، حتى أدرك بغريزته التي لا تُخطئ حجم الرباط المُفترَض بينهما، ويقدّم نفسه إلى باسيل باسم ألكسيس زوربا، ويطلب منه بجرأة أن يشغّله معه في أي عمل، فما كان من باسيل الا أن ينصاع لطلب زوربا ذي الملامح الصارمة والروح الناعمة.

وهكذا تبدأ أحداث الرواية، حيث يسافران معا على متن باخرة متجهة إلى جزيرة كريت، وسط عاصفة مطرية، لإقامة مشروع مناجم الفحم الحجري، وحالما يصلان إلى فندق الجزيرة الوحيد، الذي تملكه هورتنيس العجوز المتصابية، ذات الأصول الفرنسية .حتى يُغريها زوربا، ويقيم معها علاقة عابرة، تعيد إليها غابر مجدها، حينما كان قواد الأساطيل يركعون تحت قدميها ويقدمون لها أجمل الهدايا. أما الآن فلم يبق لديها سوى الذكريات، وجسد بائس أتعبته السنون. ولكنّ زوربا يمثّل دور العاشق كي يمنحها بعض الأمل في الحياة، وكي يُشعرها ببعض إنسانيتها التي انكمشت بفعل الزمن، ولكنّها تعلقت بزوربا، فأصبح يمثل لها بعض الدفء في خريف عمرها.

وفي جزيرة كريت النائية والفقيرة يعمّ خبرٌ بين الأهالي، عن استثمار منجم للفحم، وإيجاد فرص للعمل لكثير من أهل الجزيرة، ويصبح زوربا رئيسا للعمال. ويتفاوض مع الكنيسة لشراء بعض الأراضي التي تعود إليها، ويبدأ العمل في هذه الجزيرة الفقيرة، والتي لا يمتلك أهلها سوى أحلامهم وصلواتهم في الكنيسة.

وتتخلل الرواية الكثير من الأمور، ومنها سفر زوربا إلى مدينة كاسترو لجلب ما يحتاجه المنجم، ولكنه ينفق كل النقود على غانية تستهزئ بشيخوخته، فأنفق عليها غالب ما يملك من مال سيده، لكي يدافع عن كرامته ويجعلها تتضرع له وتبادله الهوى، أو كما قال: "لقد ثأرتُ لكل رجال العالم".

وتأتي قضية أرملة القرية التي يهواها أغلب أبناء القرية، ولكنها لا تكترث لهم، وخاصة أحد الشباب الذي كان يحلم بالزواج منها، وحينما علم هذا الشاب بأن الأرملة أقامت علاقة عابرة برئيس المنجم باسيل، فقام بقتل نفسه، وانتشلت جثته من سواحل الجزيرة. وحينما أقيمت طقوس جنازته في الكنيسة ذهبت الأرملة إلى هناك للمشاركة في العزاء، ولكنّ الأهالي رفضو وجودها، وتجمعوا لرجمها في الحجارة، وفي الوقت الذي لم يبادر أحد لنجدتها، هبّ زوربا كالوحش، ليتصدى بوجه جميع أبناء الجزيرة للدفاع المستميت عنها، غير أن والد الشاب المنتحر استغل غفلة مفاجئة لزوربا، فحز عنقها بمِديَتِهِ. وهكذا يخيّم الموت على أجواء المكان، ويظهر لنا الكاتب ثقافة القطيع التي لا تعرف سوى لغة العنف والحقد والموت. لم يبك لموتها ويعانقها سوى مجنون القرية مميكو، أما الباقون فقد مارسوا طقوس الكنيسة دون أن يدركوا فداحة فعلهم.

أما العجوز الغندورة التي وقعت بغرام زوربا فتصاب بالتهاب رئوي، يجعلها تنازع الرمق الأخير، وحينما لفطت أنفاسها، هجم الرعاع لسلب جميع ممتلكاتها وأثاث بيتها، ولم يبقوا لها سوى الببغاء الذي تكفل به زوربا:

"أتعلم يا ريّس لماذا لم ينهبوا الببغاء؟ لأنهم لا يريدون إطعامه".

ورغم أن الجهود كانت حثيثة لإنجاح المشروع، ولكن هيكل البناء المتكون من الأخشاب التي تتسلق الجبل انهارَت فجأة، وعصفت بكل جهودهم وأموال الشركة التي ورثها باسيل عن عائلته. وهكذا لم يبق شيء سوى الوداع، فكل واحد سيذهب إلى سبيل مختلف.

هذه هي خطوط الرواية الرئيسية. ولكنّها لا تحفل بسير الأحداث، بل بمغزاها ودلالتها، فقد أراد الكاتب أن يسرّب من خلال أبطاله الكثير من الأفكار التي يؤمن بها، فقد تضمنت أكثر الأسئلة الفلسفية حدةً، والتي تتناول مفهوم حرية الإنسان، والتي عبّر عنها على لسان زوربا:

"تخلصتُ من الوطن، من الكاهن، وكلما تقدّم بي العمر غربلتُ نفسي أكثر، إنني أتَطَهّر كي أصبح إنسانا".

كما تصدت الرواية إلى هيمنة الكنيسة، وقامت بتعرية رجال الدين من ورقة التوت الوهمية التي يضعونها على عوراتهم، لابتزاز الناس وإغراقهم بالخرافة. كما توقّف الكاتب كثيرا عند العلاقة الحادة بين الطباع الإنسانية التي تُنتزع من رحم الحياة، واختلافها عن الوعي المُكتسب من الأكاديميات التعليمية، الذي يمثله (باسيل) الذي يتعرف على العالم من خلال قراءة الكتب، ومن خلال الكتابة في الورق والتي عبّر عنها زوربا في حوار مع رئيسه:

"من يعايشون أسرار الحياة ليس لديهم الوقت لكتابتها، فالذين لديهم ذلك الوقت لا يعايشون الأسرار".

كما يتناول حقيقة الإنسان الفرد، وذوبانه في روح الجماعة التي تقتلع جوهر بوحه الإنساني، العادات البالية، والطقوس الدينية، وسيطرة القساوسة الذين يقترفون كل الأفعال سراً، بينما يحرّمونها علَناً، أنه الإنسان الهشّ والمتردد، والذي يتلظى بجحيم الشعور بالذنب.

لقد كانت الرواية ترجمة لفلسفة كازانتزاكيس الذي ينتمي إلى جيل اكتوى بالحرب الكونية، والثورات التي غيّرت وجه العالم. وقد خرج هذا الجيل ناقما على القناعات المفروضة، واختلال المعايير وعلى الحروب التي حصدت الملايين من البشر لأسباب دينية أو عرقية أو اقتصادية.

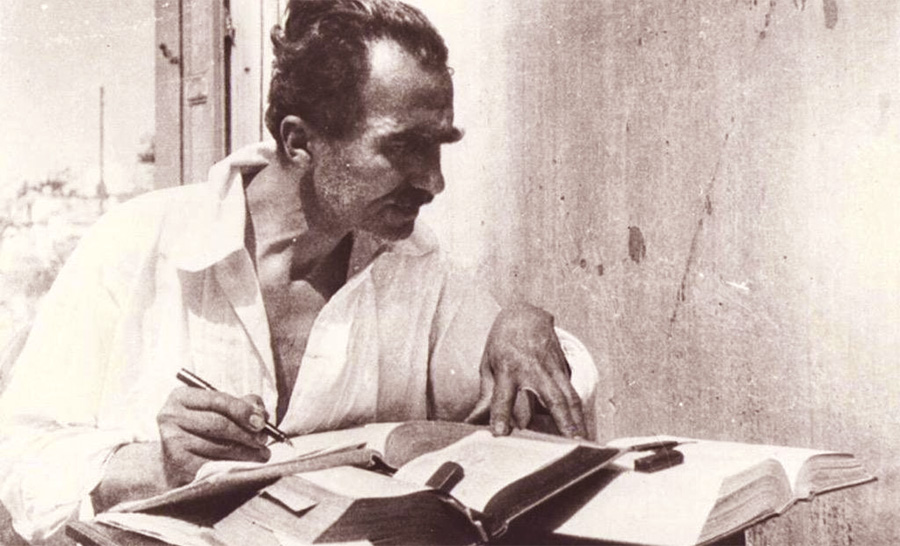

لقد كانت شخصية زوربا حقيقية، فقد التقى الكاتب في إحدى سفراته على شخص يحمل الكثير من صفات زوربا، ولكنّه استطاع أن يُضفي عليها الكثير من الألوان والخطوط والتي تجعله تلك الشخصية مستوعبة لأعباء المفاهيم التي أراد الكاتب إيصالها. فجاءت كلمات زوربا غنيّة بالمعاني التي تفوح برائحة الإنسانية الحقيقية، وتتوهج بحرارة العمق والصدق والمحبة والشجاعة. فقد تحدث من خلال زوربا عن التخلص من الشيطان باستخدام أساليبه، كما أظهر أن الإنسان يمتلك قدرا ضئيلا من السمو الإلهي، مؤكدا بأن رحمة الله لا تسعها السموات والأرض، ولكن قلب الإنسان يسع هذه الرحمة:

"فاحذر أن تجرح قلب إنسان ذات يوم".

تحدث عن البؤس في الحياة أيضا، والذي يجعل الناس يحلمون، فإما أن تحقق لهم عيشا رغيدا، أو لا توقظهم من أحلامهم. هذا ما كان يوصي به رب عمله باسيل. وحينما جادله الأخير بأنه حر. ردّ عليه زوربا بمنطق حكيم:

"أنت لستَ حرّاً، فقط ربطتَ نفسَكَ بحبلٍ أطول من حبل الآخرين".

فالحرية تعني الذهاب حتى النهاية؛ الانتصار أو الجنون.

لقد تناول الكاتب مفهوم الحب والرغبة واللذة القصوى، وحاول أن يشخّص موقفه من المرأة كإنسان يستحق الحب والتبجيل، كما تحدث عن السعادة التي لا ندركها إلا بعد فوات الأوان.

الرواية التي كُتبت عام 1957 تحولت إلى فيلم سينمائي بعنوان "زوربا اليوناني" عام 1964، من إخراج اليوناني مايكل كوكايانيس، وقد أُسندت البطولة إلى الممثل الكبير أنتوني كوين، أما بقية الآدوار فكانت لممثلين آخرين، ومنهم آلان باتس والذي قام بدور المثقف والمستثمر، أما ايرين باباس فقد مثلت دور الأرملة.

ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذا الفيلم علامة متميزة، في حبكته وتصويره وموسيقاه، فهو من الأفلام التي لم يتراكم عليها غبار النسيان، منذ ظهوره لأول مرة قبل أكثر من خمسين عاما وحتى اللحظة، وقد تحولت موسيقى "السيرتاكي" التي رافقت الفيلم إلى فولكلور يوناني، انتشر في كل أنحاء العالم تحت مسمى رقصة زوربا، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا الفيلم هو الذي أطلق رقصة زوربا وابتكرها، بدأ الرقصة في اليونان وانتشرت في كل أنحاء العالم ، وهذا يعود إلى عبقرية الموسيقار ميكيس ثيودوراكيس.

ورغم أن الفيلم اعتمد على الخطوط الرئيسية لرواية "زوربا"، ولكنّه لم يستطع الإحاطة بعمق الدلالات والرموز والتأملات الفلسفية التي وردت في النص، كما أنّ الفيلم اختزل بعض الأحداث وأهمل بعضها، وركّز على بعض الجوانب بشكل يضاهي الرواية، ولاسيما البشاعة في قتل الأرملة، حيث قدّم لنا موقفا مشحونا بالخوف والحقد والقسوة، من خلال تعبيرات وجه المرأة وحركات جسدها، الذي كان يتلقى الرجم من جموع غفيرة من الناس، تسيل عيونهم بالكراهية، كما قدّم لنا الفيلم مشاهد بصرية مختلفة عن انهيار أعمدة المنجم، وسلوك زوربا وهو يحاول المستحيل لإنجاح التجربة. وقد تجاوز الفيلم النهايات غير الضرورية ومنها الرسائل المتبادلة بين زوربا وباسيل. وبحْث باسيل عن أحد أصدقائه القدامى، لأن هذا النصوص لا لزوم له ولا تخدم انسيابيته. فجاء الفيلم رشيقا حافلا بالإثارة، متنقلا بين الحوارات والأقوال الساخنة لزوربا، والتي أراد الكاتب أن يرمي الكثير من أفكاره، من خلال هذا الرجل الذي لم تلوثه قسوة الحياة، والذي يرى أن الحياة ينبغي أن نعيشها بامتلاء، وأن نستغل لحظات صفوها ونتجاوز المحن والأحزان.

لذلك كان زوربا مثالأ للقوة الكامنة في الإنسان، والتي يستطيع من خلال استغلالها أن يروّضَ العواصف التي تحاول إغراقه.

في آخر مشهد من الفيلم، وبعد أن فشل المشروع، وأفلس الرجل المثقف باسيل، طلب من زوربا أن يعلمّه الرقص، وهكذا تبدأ رقصة زوربا وكأنها تعيد الحياة إلى الأشياء التي تجمدت وبهتَ لونها، منتصرةً على كلّ عوامل اليأس والفشل.

قبل عام من موت انتوني كوين، كان يحضر سمفونية بقيادة مؤلف معزوفة زوربا، وأمام آلاف الحضور دُعي انتوني كوين لأداء رقصة زوربا أمام الناس، ورغم أنه في الرابعة والثمانين من عمره، ولكنه قبل التحدي، فأدى هذه الرقصة بين إعجاب عيون الناس التي امتلأت بالدموع. كان جسد انتوني كوين غير قادر على تحمل روحه الشابة المتوثبة، وكانت خطواته تتناغم مع الموسيقى وتصفيق الآخرين. لقد قال في النهاية وهو يغالب أنفاسه المُتعبة:

"موسيقى زوربا هي موسيقى الحياة. إذا أردتَ أن تعيش الحياة بامتلاء، فيجب أن تُحب".