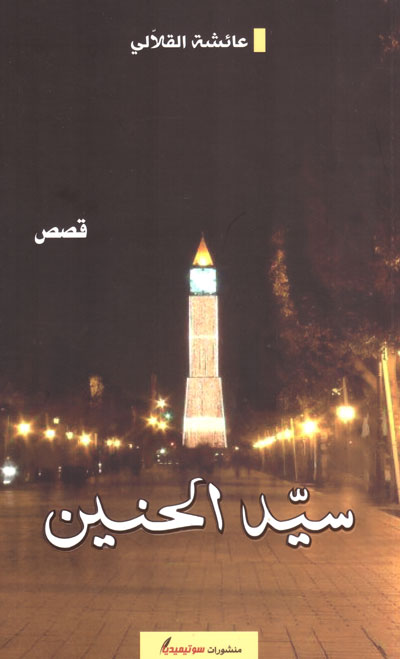

عائشة القلالي تكتب كي تعيش أكثر

هذا هو لقائي الثاني بعائشة القلالي بعد لقائي الأول بها في رسالتها لنيل الدكتوراه التي دارت حول تاريخ النقد الموسيقي في تونس.

هذه المرة يدور اللقاء حول مجموعتها القصصية "سيد الحنين".

وعائشة القلالي كاتبة فنانة تجمع بين حس النغمة وذوق الكلمة، وهي تهدينا هذا الكتاب أو هذه المنظومة اللفظية التي تنحت فيها بالكلمة أزمة إنسان هذا العصر، وبتحديد أكثر، أزمة إنسان يعيش في هذا العصر بمفاهيم العصر في ظروف تعاكس ما يجب أن يكون عليه هذا العصر، لا سيما وأن الكاتبة تكتب قصتها في تونس، البيئة التي تنفست عطر الشرق وثقافته، وانفتحت على عقل الغرب وفنونه، فعاشت كنبات جذوره عميقة في الشرق وجسده متطلع إلى الغرب.

تفتتح الكتاب بمقدمة تقول فيها: "قبل البداية " وهي تتساءل أو تنقل للقارئ بعض حيرة تعيشها؛ فتبدأ بسؤال "لماذا أكتب الآن؟" وكأن الكتابة بالنسبة إليها لم تكن واردة، ولكنها اضطرت أن تكتب تجربتها لتفهم أكثر، أو كما تقول هي: "أكتب لكي أعيش أكثر". وهذا إلى حد كبير صحيح؛ لأن استدعاء التجربة غير فعل التجربة، ففعل التجربة تلقائي واضطراري في بعض الأحيان، يقوم على الغواية والرغبة، أما استدعاء التجربة فهو فعل إرادي، وكأن الإنسان يعيد شريط حياته ليسائل نفسه عما فعل، ولماذا فعل ما فعل؟

وهي تبرر ذلك بأسباب كثيرة منها مثلًا أنها تكتب لتهرب من الرداءة والسخافة والملل والخيانة... إلى آخر هذه المعاني التي تعد تبريرًا أو تفسيرًا يُرضي صاحب التجربة، ولكن الحقيقة أن استعادة التجربة يكون محاسبة للنفس على ما نتجت عنه التجربة من فعل الندم أو الألم أو الخسران.

وربما يكون أيضًا محاولة لهضم ما نتج عن التجربة وكان مخالفًا لما يدعيه الإنسان أمام ذاته في نوبات شجاعة زائفة.

وربما يأخذ البعض على ما تكتبه القلالي أن أجواء القصة عندها أوروبية، بل إن الجو الذي تشيعه فيها أوروبي؛ ترتدي معطفا وشالا حول العنق وتحمل حقيبة وتخرج في عواصف وأمطار هي في العادة أوقات يهجع الناس فيها في مساكنهم لا يخرجون إلا لأمر مهم، فما يا ترى الأمر المهم الذي دعا سيدتنا إلى الخروج في هذا الظرف الصعب؟

الاضطراب الذي يعيش فيه الإنسان في هذا الزمان، أو يعيش فيه بعض البشر في هذا الزمان، إنما هو نتيجة لمحاولة الجمع بين الطموح الشديد لصناعة مستقبل، والانغماس الشديد في الأخذ من الحياة بكل ما فيها من لذة

إنها لم تخرج فقط، ولكنها وصلت إلى محطة القطار تنتظر القادم، وخلال هذا الانتظار، وفي زحمة البشر وعربات القطار والناس والأشياء تتوه صاحبتنا وتترك لعقلها الباطن أن يستيقظ لأن ذاتها الواعية قد أرهقها الفعل، فكانت الأسئلة تدور حول فكرة واحدة: هل أحببتك؟ وهل حقًا مازلت تحبني؟ ولماذا افترقنا؟ وماذا لو لم نفترق؟ وأين أنت؟ ولماذا أفكر فيك؟ وهل تفكر في أيضًا؟ أما زال الشتاء فصلك المفضل؟ أم غيرت كل عاداتك؟ أما زلت تحب أن تمشي وقت المطر في الشارع الكبير؟ أما زلت مثلي تشتاق للحب القديم؟

هذه التداعيات المتتالية من الأسئلة تخترق حجاب عقلها لتقفز إلى سطح الوعي فيما يشبه محاسبة النفس، إذًا نحن أمام قصة حب يحيطها شك ومشكلات وتوتر وعدم تصديق.

قصة حب فيها، ككل قصة حب، لقاء، وفراق، ولكن الأهم من اللقاء والفراق هو التبرير الذي يجعل الإنسان مستعدًا لقبول البعد عمن يحب ولقبول الآخر الذي لم يكن في الحسبان. وكأن الإنسان يريد أن يبرر لنفسه ما كان يخالف كلمات الحب الأولى التي توجزها عبارات مثل "أنا معك للأبد، وأنت لي حتى الممات" ويأتي في الحياة ما يدمر هذه الأقاويل، ويبقى الإنسان ويندهش من بقائه وقدرته على أن ينسج من جديد سببًا آخر لقصة أخرى وتجربة جديدة.

لا بد أن نلصق بمن تركناه عيبًا كي نبرر لأنفسنا قبول الآتي الذي لا نعرف كنهه.

لا بد أن يكون الماضي فيه من البقع السوداء ما يبرر التخلص منه، لصالح حاضر يفترض أنه أفضل.

فمثلًا حينما تشاهد المرأة مَنْ تُحبه مع امرأة أخرى وهو ممسك يدها فتكون دلالة ذلك عندها أن الرجل استبدلها بأخرى وترفض تبريره بأن لا شيء يربطهما إلا الصداقة..

هذا تبرير تقول به بشكل مبطن "إنني تركتك لأنك لست مخلصًا" وحينما تلتقي مصادفة برجل آخر يعرّفها به صديق تفاجئ الجميع بأنها تعرف الرجل معرفة جيدة لأنه شخصية عامة تعمل في العمل العام، وله بريق النجومية التي تُغوي الكثيرات أو الكثيرين.

بصرف النظر عن الأسماء، يدور الحديث هنا حول فكرة القيم التي تتحدث عنها بطلة القصة

حينما التقت بجارها "ناظم" وكان معه صديقه "ظافر"، أراد "ناظم" أن يقدم صديقه فقاطعته نيابة عن الصديق وكأنها تعرف هذا الشخص قائلة: "ظافر - محامٍ ورجل سياسة، 42 سنة، ويسكن في الطابق الثاني من العمارة المقابلة"، فهذه المرأة التي يفترض أنها مشغولة بحياتها تعرف هذا الرجل، بل تعرف عنه ما لا يعرفه إنسان عن إنسان إلا إذا كان يهمه أن يتعرف عليه، ولذلك يكون تعليق الصديق بعفوية: "رائع! ما دمت تعرفينه ستشاركيننا سهرتنا، ولن أقبل أي اعتذار".

هكذا قال الصديق، وهكذا بدأت علاقة جديدة بين امرأة ورجل بررت حبها له بقدراته على اجتذاب اهتمامها، أو أسرها، فكانت تقول في تعبيرها التبريري: "التقت أعيننا وانغمست في حديث طويل، بينما صمتنا نحن.

غرقت في بحر عينيه السوداوين. زرت ألف قارة وقارة، مررت بألف شاطئ ولم أرسُ. سافرت حيث لا ميناء حتى تهت في تفاصيل وجهه".

ويستمر الحوار بينهما باستمرار الإعجاب المتبادل إلى أن تصل إلى لحظة الاختيار بين الماضي، الذي لا يزال في رأسها، والحاضر الذي يقف أمامها. فتبدأ المقارنة؛ الذي اختارته وهو "ظافر"، "لا يشبهك في شيء"، والضمير المخاطب يعود على ذلك الماضي الذي كان يزاملها في الحياة قبل "ظافر" فهي تخاطبه دائمًا بضمير الكاف، وكأنه يقف أمامها كما يقف "ظافر"، وتقارن بين الرجلين في الأفضلية والتميز. فتقول إن من اختارته حنون أكثر مما ينبغي.. عطوف جدًا.. مراوغ أحيانًا وبريء مثل الأطفال دائمًا.. متناقض وتلقائي.. لا يتصنع المشاعر، ولا يبحث عن الفرص بل ينتظرها.

هو ببساطة طبيعي جدًا وبسيط جدًا وهذا ما كنت أحبه فيه، ثم تستعيد صورة الماضي، فترى أن الصورة الحاضرة أفضل، وعندئذ تقول "قبل أن يظهر ظافر في حياتي لم أكن أعرف نفسي كما عرفتها بعد أن أرسلته لي السماء ذات مساء شتوي، نبهني إلى أني امرأة دون أن يغتال طفولتي.. أو يقتل جنوني الصبياني. كان يقول لي دائمًا إني مختلفة عن كل النساء لأن الطفلة التي بداخلي لا تنام أبدًا ولا تموت، ولأن المرأة التي أنا جاهزة للحب تمامًا ودائمًا.

إذًا فقد اختارت من رأت أنه الأفضل لحياتها، وفي الوقت ذاته نجدها تحيي صديقها القديم معللة تركها له ربما بغباء، وربما بحدة تقول له "هجرتك لأن أحلامي لم تكن تتسع لكلينا. كان يجب أن أغادر.. أو نغادر".

وفي نهاية المطاف تقول وكأنها تُخبر عن معجزة حدثت "تخيل أني تزوجت أخيرًا".

هي معجزة لأن سر اختلافها مع مَنْ أحبته في المرة الأولى راجع إلى أنه كان يدعوها ليتمم حبه بالزواج، وهي كانت خائفة مترددة رافضة، وخيرته في نهاية الأمر بين أن يقبلها كما هي، أو يذهب إلى غيرها.

فهذا الاضطراب الذي يعيش فيه الإنسان في هذا الزمان، أو يعيش فيه بعض البشر في هذا الزمان، إنما هو نتيجة لمحاولة الجمع بين الطموح الشديد لصناعة مستقبل، والانغماس الشديد في الأخذ من الحياة بكل ما فيها من لذة دون أن يتحمل الإنسان مسئولية ما ينجم عن اللذة التي يمر بها، أو يسعى إليها صاحبها.

والكتاب صادر عن "منشورات سوتيميديا" في تونس من "المغاربية للطباعة وإشهار الكتاب".