مع بطش كورونا أصبحت الحياة أكثر شحوبًا

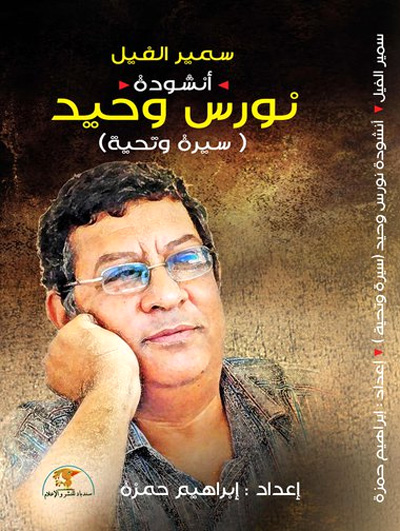

"نورس وحيد" هو أدق وصف يصدق على حال الأديب الدمياطي البارز سمير الفيل بعد أن أجبرته الكورونا على الاعتزال مختارًا حتى لا يضيع في الرجلين، على الرغم من أنه واحد من البشر الذين يموتون إذا ما عزلوا في زنزانة أو قصر منيف، قال لي الفيل الذي أعرفه عن قرب منذ قرابة أربعين عامًا: بعد بلوغي الستين وتركي عملي في التعليم، كنت أقضي الشطر الأول من اليوم في مقهى بمدينتي "دمياط" مع عدد من الكُتَّاب؛ نقرأ فصولًا من رواية، أو بعض القصص، وأحيانًا نستمع إلى قصائد الشعراء منا.

وآخر مرة في ذلك السياق استضفنا الدكتور عصام حمزة ليحدثنا عن تجربته في اليابان، والدكتور وائل الصعيدي ليتكلم معنا عن ثقافة الصين.

وحين صدرت الأوامر بإغلاق المقاهي، عاد كل منا إلى بيته!

وأنا شخصيًا، انتهزت هذه الفرصة لإعادة قراءة الأدب الروسي العظيم الذي أعتبره الصناعة الثقيلة للأدب في العالم. مثل أعمال: دستويفسكي، وتشيخوف، وتورجنيف، ومكسيم جوركي. وقد انتبهت إلى أهمية قراءة: شكسبير، وألبير كامي، ونيقوس كازنتزاكيس، ووليم فولكنر.

ومن الأدب العربي لفتتني إليها أسماء في الصدارة منها أستاذنا جميعًا نجيب محفوظ، ثم عدة أسماء مثل: الطيب صالح، وصبري موسى، ومحمود درويش، وصديقي القاص السعودي الراحل عبدالعزيز مِشري.

وقد يستغرب أصدقاء لي عندما أعود بكل حماس لكتاب "ضرورة الفن" لإرنست فيشر، وفي مرتبة تالية لكتاب "الغصن الذهبي" الذي وضعه جيمس جورج فريزر.

وبأسى من يمقت العزلة وسيرتها، يقول لي الفيل في صوت خفيض: ولم يكن أمامي سوى أن أعتكف في زاوية بمنزلي وأكتب 35 نصًا قصصيًا، اخترت لها عنوانًا مؤقتًا: "قهوة على الرائحة"، وسوف تحمل الرقم 18 بالنسبة لي.

وفي الحقيقة أن مشاعر متناقضة تناوشني بعد انقضاض فيروس "كورونا" على البشر، وخطفه أروح أناس آمنين، مطمئنين، كانت لهم آمالهم، ولديهم طموحاتهم، والكثير منهم كانوا على أعتاب مراحل سنية توجب عليهم تقليل النشاط والخلود إلى الراحة، بعد سنوات طوال من العمل والمعاناة. أي أنهم كانوا قد وصلوا إلى استراحة المحارب!

لكن الفيروس كان له رأي آخر؛ فهو يقتحم الشخص من ثلاث نوافذ أساسية: الفم أو الأنف أو العين، وبعد ذلك يتحصن في الحنجرة، قبل أن يتسلل إلى الرئة ليدمرها!

صحيح أن هناك وسائل أخرى لنقل هذا المرض اللعين مثل: ملامسة جسم صلب تكاثر عليه هذا الفيروس العدائي. لكنها كلها في نهاية الأمر، بداية لصراع، قد يطول أو يقصر، بين هذا المقتحم الغريب، والجسد الإنساني بجميع أجهزته الحيوية.

وقد فكرت في الشعرة الرفيعة بين الموت والحياة، وفكرت مرة ثانية في معنى قيام الحضارات وسقوطها في دورات معروفة، أشار إليها العلامة ابن خلدون، ومرة ثالثة، فكرت في معنى الأمن والطمأنينة اللتين ينشدهما الإنسان في رحلته مع الحياة.

وجال بخاطري أن البناء العظيم الذي شيده الإنسان يتعرض، من وقت إلى آخر، للتحطيم؛ مرة بفعل الأمراض الفتاكة، ومرة من جراء الحروب والغزوات، ومرة ثالثة بالحرق كما فعل نيرون. ويظل الإنسان في حالة صراع للاحتفاظ بسلامته وسلامة وطنه، وكل عزيز لديه.

ويناجي سمير الفيل خالقه قائلًا: "يا ربي إنه اختبار قاسٍ"، ربما خطف منا الأحبة فأصبحت الحياة أكثر شحوبًا، وأقل قدرة على الاحتمال.

والأفكار الأساسية التي سيطرت على تفكير سمير الفيل في هذا الظرف الإنساني القاسي، أن قَدَر الإنسان أن يظل يحارب في أكثر من جبهة، فحتى وقت قريب كانت له أهداف مشروعة؛ ومنها تحقيق الحرية والمساواة وسيادة العدل الاجتماعي، وبعد ظهور هذا المرض المخيف، أضيف إلى كاهل الإنسان معنى أن يحافظ على ذاته من هجوم غامض، لا يراه، ولا يعرف أسبابه، ولا حتى طرق الوقاية منه. فالفيروس القاتل يهاجم الجميع، فنغلق الباب على أنفسنا، ونتحصن بالعزلة.

إذن فالحرية هنا منقوصة، والثري قد يجد ملاذًا آمنًا في شاليه فخم، أو قصر منيف معزول لكنه معرض للإصابة أيضًا! والشخص الفقير الذي يجري على لقمة عيشه مهمته مزدوجة؛ توفير معيشة مناسبة للزوجة والأطفال، والحفاظ على سلامته الشخصية. فالخيوط إذن قد تشابكت، والمصائر غامضة.

ولا يتوقع سمير الفيل أن نبدع أدبًا عظيمًا يخلد هذه التجربة، وذلك لكونها ضد عدو غامض، لكن بلا شك فإن هذه التجربة المريرة ستتعتق مع الزمن حتى يخرج علينا سارد عظيم ليدهشنا.

وفيما يظن الفيل، فالسينما العالمية ستكون الأقدر على صناعة أفلام تعبر عن المحنة، وكذلك الفن التشكيلي لديه مساحة للشغل على عناصر فنية تجسد معنى الخوف والذعر والفرار من قصف غامض لم يسبق له مثيل. ولا بد وأن نتذكر هنا "جرنيكا".. اللوحة الفريدة لبيكاسو، وقد جسد فيها تفصيلات الموت في ظلال الحرب الأهلية الإسبانية.

يصمت "النورس الوحيد" طويلًا.. ثم يعود إليَّ قائلًا: مر العالم بحروب كثيرة، منها حروب أهلية، وعند العرب لا ننسى "حرب البسوس"، وثمة تجارب قصمت الظهور، منها ما عرفناه من وقائع تخص الحربين العالميتين؛ الأولى والثانية. وقد تم رصد تلك الأحداث روائيًا وقصصيًا. وأحيانًا ـ وإن كان بنسبة أقل ـ مسرحيًا وشعريًا. فالأدب التفت إلى الكوارث الصحية مثل: "الطاعون"، و"الدَّرن" و"الكوليرا"، و"الملاريا"، وكلها هزت الكرة الأرضية وقتها، إلى أن تمكن العلماء في مختبراتهم من إيجاد لقاحات وأمصال تقاوم البكتيريا والفيروسات.

ويرى الفيل أن كُتَّاب أوروبا كانوا الأسبق في معالجة ذلك في رواياتهم واقاصيصهم التي خلدت، ومنها: "الطاعون" للكاتب الفرنسي ألبير كامي، و"الحب في زمن الكوليرا" للكولومبي جابرييل جارثيا ماركيز، ونجيب محفوظ نفسه الذي أشار في بعض أعماله إلى أوبئة قتلت شخصيات رئيسة في أعماله، وأهمها ملحمة "الحرافيش". وهنا لا ننسى "عاشور الناجي"، كما أن قصيدة "الكوليرا " لنازك الملائكة لا بد وأن تكون حاضرة أمامنا الآن بقوة. وعلى الارجح، فإن أية تجربة تترك أثرًا عميقًا في الإنسان ستلح على الكُتَّاب لتكون موضوعًا لإبداعهم.

ولا يظن الفيل أن هناك إيجابيات لهذا الظرف باستثناء وجود وقت للكتابة، ومراجعة ما تعرض للرَّكن طويلًا بسبب إنشغالنا في الندوات والمؤتمرات وحفلات التوقيع والمجاملات أيضًا. فالمسألة تكمن في أن الوقت أصبح متاحًا، في ظل الحظر، لتديره بالشكل الصحيح لخدمة النصوص، وتنمية ثقافتنا. لا سيما وأن الكتابة لم تعد تستند لغير التجربة الذاتية بمساراتها، وتحولاتها المعرفية، ولكنها في يومنا هذا، كتابة محفوفة بالرعب! فالمبدع وحده والنص، وجهًا لوجه. وهي حالة لم يتصورها أحد منا من قبل.

ويذكر الفيل أنه في فترة تأدية الخدمة العسكرية بين عامي: 1974 ، 1976 كانت معه في الموقع العسكري روايات يقرأها في نوبات الراحة، تحت الشمس، أو في أثناء حُفَر الملاجئ في الشتاء.

وعلى العكس من الشائع، يرى النورس أنه إذا كانت التكنولوجيا قد وفرت لنا الوقت الملائم للكتابة، فإن: نشرات الأخبار، وشبكات التواصل الاجتماعي، ووجود أجهزة الموبايل الحديثة من الجيلين الرابع والخامس باتت مُصِرَّة على أن تسلبنا وقتنا، وتصيبنا بالهوس من فرط الضوضاء التي تنتجها. والكاتب البطل هو من يتمتع بإرادة حديدية كي يُنحّي هذا التشويق الخرافي، ويخلص لمهنة الكتابة وحدها.

ولا ينكر الفيل أن انفتاح الشخص على العالم جعله مُلمًا بكل ما يحدث في نفس زمن وقوع الحدث، لكن هذا سلبه الحميمية التي كان يتمتع بها منفردًا مع الكتاب.

وقد يكون غريبًا أن يسجل هنا أنه شغوف جدًا بسماع برامج الراديو، ومتابعة الصور الغنائية التي تشكل منها وجدانه طفلًا ويافعًا، ومنحه السلوى في أوقات صعبة، مرَّ بها في طفولته وصباه، وهنا يشير إلى حلقات "ألف ليلة وليلة" التي وضعها مواطنه الدمياطي الشاعر طاهر أبو فاشا، وأخرجها "بابا شارو" لإذاعة القاهرة، قبل نصف قرن من الزمان.

وبثقة تامة يرى الفيل أن العالم من حولنا سيتغير إذا نجونا من لعنة كورونا، فسوف يوجد عقلاء يرفضون الحروب، وربما تسود الدنيا فكرة التآخي الإنساني والتكافل الاجتماعي، ومن قبيل الاعتراف بالحق، فقد كان هو شخصيًا قلقا بشأن وجود عمق حقيقي للحضارة العربية، فلما رأى كم التضامن والحدب والتكافل في المجتمع في مواجهة هذا الوباء بالذات، أدرك وجود ثقافة أصيلة تحض على توزيع الخير على الجميع، بينما المجتمع الرأسمالي شرس جدًا في حروبه ليراكم الثروة وينهبها من الشعوب المغلوبة على أمرها!

ويرى سمير الفيل أن العالم سيحكمه العلماء الذين اكتشفوا الأمصال، وأوقفوا هذا الهجوم الشرس على البشرية. وهنا ترتفع قيمة العلم والبحث المختبري الذي جنَّب العالم ملايين الضحايا منذ إكتشاف "البنسلين"، حتى آخر اختراع يمنع الفيروس والميكروب من غزو الجسم البشري.

ويتصور سمير الفيل أن العلم سيقود العالم، وستشتغل معامل الأبحاث على العناية بالإنسان بشكل عصري فريد، وهو ما يتجلى في برامج موثوق فيها، ومنها: طب المستقبل، والذكاء الاصطناعي، وغيرهما من مجالات تتشوف القادم.