يحيى حقي لا يثرثر في روما

في السابع من يناير/كانون الثاني من كل عام أحتفل بذكرى ميلاد صديقي الراحل الكاتب الكبير يحيى حقي، أحد رواد الإبداع القصصي والروائي في الثقافة العربية الحديثة، وأحد المثقِفين الكبار (بكسر القاف) الذي علَّمنا كيف يكون سلوكنا في الكونسير؛ عندما نقصد دار الأوبرا لنتستمتع بسيمفونية أو سوناتا، أو رابسودي، أو نشاهد عملًا أوبراليًا، أو عرض باليه.

وبفضل كتابه الصغير جدًا "تعال معي إلى الكونسير" أدركنا أهمية العصا التي لا تفارق يد المايسترو وهو يقود الأوركسترا.

كما أن يحيى حقي هو الذي أسهم في تأسيس فرق الفنون الشعبية في مصر، عندما كان مديرًا لمصلحة الفنون.

وأعتبر كتابي الذي أصدرته عنه في مئوية ميلاده عام 2005 بعنوان "جهاد في الفن" تكريم لذكراه كصديق ربطتني به علاقة إنسانية رائعة هو وزوجته الراحلة السيدة جان، وابنته الوحيدة نهى حقي التي أتعاون معها على امتداد السنين لإحياء ذكراه العطرة، لا سيما وأن تراث يحيى حقي تتأكد قيمته وأهميته مع مرور الزمن بدليل أن العديد من الناشرين في شمال أفريقيا يطلبون دائمًا التصريح لهم من قبل ورثته بإصدار طبعات منها خارج مصر.

وقد كتبت في إهدائي للطبعة الأولى من كتابي عنه التي صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة: "إلى يحيى حقي الذي منحني حبا بلا حدود.."

وقد حرص يحيى حقي على أن يسجل شهادته حول ما جاء في هذا الكتاب بقوله: "هذا النص تسجيل أمين لحديث ارتجالي امتد ساعات طويلة بدون انقطاع توطئة لأن يحتويه كتاب".

وقد حرصت على أن ينشر كما هو، وكما جاء بتلقائية، ولذلك قد يحس القارئ بأنه قد لحقه بعض عيوب الارتجال مثل الاستطراد، والمراجعة، والعودة إلى ما سبق.

ولأنني أردت أن أعبر، لا عن نظريات مجردة، أو عن تجارب الآخرين، بل عن تجربتي الذاتية؛ فكان لا مفر لي من أن استخدم كلمة (أنا) مع احترامي والتزامي بالحكمة القديمة: (أعوذ بالله من قولة أنا).

ولكن أرجو ألا يتهمني القارئ بما ينسب إلى أم كلثوم من أنها كانت إذا أنشدت همست لنفسها.. وربما إلى سامعيها قائلة: يا سلام.. يا سلام.. يا سلام.

فهذا هو الجزاء الوحيد الذي أنتظره من القارئ، أن يحسن الظن بي، وإلا لخجلت خجلًا شديدًا، أو رميت نفسي من شاهق."

ولا بد أن أوضح لك عزيزي القارئ أن لقاءاتي بالأديب الراحل يحيى حقي ظلت نبعًا لا ينضبُ ماؤه، يتجدَّدُ بالحياة كلما نهلتُ منه.

وسواء كان اللقاءُ في روما، أم هنا في القاهرة، بموعد أو محض مصادفة، فإنني كنت أقطف ثمار ما غرسه فيّ مرات؛ مرة ساعة اللقاء، وأنا أصغي للشيخ الحكيم بنبرته الهادئة وصوته الخفيض، ومرة حين أتذكر الكلمات الهادرة حين أغادره تاركًا معه الحواس والقلب، ومرة حين أستعيد كل المفردات من الشرائط التي حرصتُ على أن تسجل كل ما يدور بيننا من حوار، ممتد؛ فرعه في أرض مصر، وأصله في سماء الفكر والفن.

اختارني الأديب الكبير لأكون ضيفه الأسبوعي ـ في شقته رقم (5) بالمنزل الذي تمتلكه والدة عازفة البيانو الشهيرة مشيرة عيسى رقم (3) بشارع الغزالي في مصر الجديدة الذي اكتشفت أنه كان يجاور مدرستي الثانوية.

ومع التاسعة صباح كل جمعة، كنت قبل أن أدق جرس الباب، يصلني صوته: "مصطفى.. كيفما أصبحت؟"

وفي مكتبته التي خلت من الكتب ـ إلا بعض المراجع الأجنبية ـ بعد أن أهداها لجامعة المنيا، أجلس إليه مجلس التلميذ من أستاذه نحو الساعتين ليملي عليّ ـ تحت ضوء قنديل المحبة للإنسان والحنو على اللغة ـ مذكراته في الإبداع التي أرادها أن تحمل عنوان "جهاد في الفن".

حين سافرنا معًا إلى روما عام 1984، وقد جاءها يحيى حقي بدعوة من وزارة التعليم العالي للمشاركة في احتفالية مكتبنا الثقافي بتوفيق الحكيم ـ الذي غيبته ظروف مرضه الأخير، فأناب عنه يحيي حقي . انتهز الدكتور حسن فرغل ملحقنا الثقافي في إيطاليا آنذاك، فرصة وجود يحيى حقي في روما، فدعاه ليلتقي بثلة من المبعوثين المصريين لنيل درجات الدكتوراه من إيطاليا.

يومها، لم يخفِ الأديبُ الكبير شيئا من مشاعره، كما لم يضن عليهم، وعلينا، بحكمة السنين، وكان كلما قال رأيًا غلفه بخفة دم معهودة، وأدب جم مشهود.

قال: في الحقيقة أخذت عهدًا على نفسي بأغلظ الإيمان وأنا قادم إليكم، أن أتجنب حالتين تلازمان الشيخوخة: الثرثرة، وبذل النصائح، ولاسيما عندما يلتقي الشيوخ من أمثالي بأمثالكم من الشباب، وأعترف بأن سبب ميلي إلي الثرثرة هذه الأيام هو أنني أصبحت عضوًا في أسرة جديدة أفرادها هذا الوفد القادم من مصر إلى إيطاليا والذي يجتمع صباحًا داخل الأكاديمية المصرية في روما، على مائدة الإفطار، ولا يفترق إلا ساعة الخلود للنوم، لذا وجدت نفسي (أخُرُّ كلامًا معهم، والت وأعجن) إلى درجة عجيبة، ولذا فأنا سأمتنع تمامًا عن بذل النصائح لكم.

واستطرد حقي يومها متذكرًا: "وصلتُ إلى روما قبل نصف قرن وبالتحديد في عام 1934 عندما كنت في الثلاثين من عمري، فقد وجدت نفسي معينًا في وظيفة اسمها "نائب قنصلية" في روما. في عهد من أغرب العهود .. عهد رخاء ولكنه ينذر بالخطر، عشنا هنا في روما بأعصاب مشدودة على آخرها.. إذ أننا كنا نقترب من حادثة من أخطر الحوادث وهي إعلان الحرب العالمية الثانية.. الحرب التي شهدنا فيها لأول مرة إلقاء القنابل على المدنيين العُزّل.. في حرب يقتل فيها عشرات الملايين .. ورأينا فظائع لا أول لها ولا آخر. وكانت روما بمثابة القلب من أوروبا.. وشهدنا كيف يتحرر هتلر من معاهدة فرساي خطوة خطوة، كما شهدنا إنشاء محور برلين - روما، وبعد ذلك استيلاء هتلر على النمسا، وأخيرًا توقيع اتفاق ميونيخ . وأذكر أنني أثناء سيري في شوارع روما في يوم 15 مارس 1939 في نحو الرابعة مساء قرأت مانشيت الجريدة المسائية الشهيرة "آفانتي" يعلن في ثلاث كلمات: "هتلر في براغ"، فأدركت أن الحرب قادمة لا محالة".

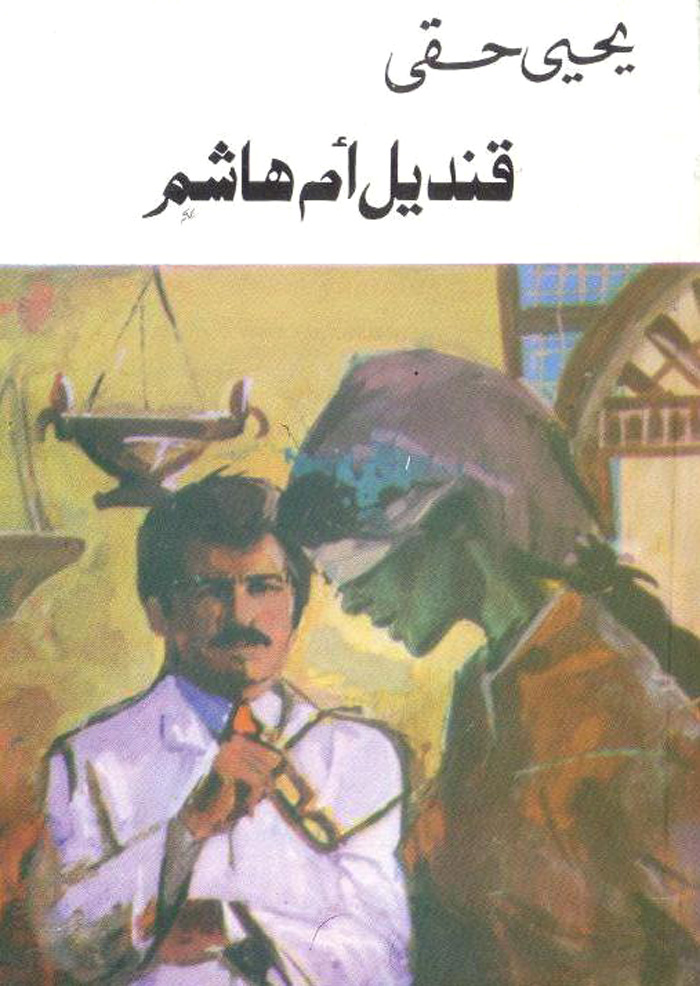

ثم يستدرك صاحب قنديل أم هاشم: "ولأنني لا أريد أن أقع فريسة للثرثرة وأنا أجتر هذه الذكريات الأليمة عن أول لقاء لي مع روما، فسوف أتوقف لكي أتحدث معكم في قضية أخرى تشغلني كثيرًا، وهي أهمية تعلم لغة أجنبية. فقد بدأت رحلتي الدبلوماسية بالعمل في جدة، وأعترف أنني في تلك الفترة لم أخدم حتى لغتي العربية، بل أن حصيلتي منها تضاءلت كثيرًا هناك، حتى أنني عندما استقبلني الملك عبدالعزيز آل سعود وجدتني لم أفهم من كلامه إلا أقل من ثلثه!

وعندما كنت ألتقي ببعض المراكشيين لم أكن أفهم من كلامهم إلا النصف!"

مع امتداد الرحلة يسرد لنا يحيى حقي كيف وجد نفسه ينتقل إلى تركيا: هناك اكتشفت أن علاقتي بالفرنسية ـ التي درستها في مدرسة الحقوق ـ كانت واهية، حينها أدركت أهمية إجادة اللغة لمن يعمل في السلك الدبلوماسي، ومنذ تلك اللحظة صممت على أن أحسن لغتي الفرنسية، فلجأت إلى مدرس خصوصي ليعلمني الفرنسية في اسطنبول، إلا أن المشكلة بدأت تلح من جديد بمجرد أن وصلت إلى روما: فكيف أعيش في روما وأنا لا أتكلم الإيطالية؟ من المؤكد أنني سأفقد كل لذة في الحياة، سأسير في الشارع كالأعمى، لن أرى السينما لأنها مدبلجة بالإيطالية، وطبعا لن أستمتع بالقفشات أو النكت التي يتبادلها الإيطاليون.

ويقول وهو يستدعي حياته وجهاده ليكون مثلًا حيًا لمن يحدثهم: إذن لو بقيت كما أنا سأظل غريبًا في هذا البلد، فقررت عندئذ أيضًا أن أهجر الفرنسية قليلًا لأتعلم الإيطالية، ولابد أن أقرر - الآن - أن إجادة الشاب العربي للغة أجنبية إجادة تامة إنما هي مسألة حياة أو موت.. بهذه الشدة وبهذا القطع. لأنه بدون إجادة هذه اللغات سنفقد القدرة على الإطلاع على الجديد في فكر العالم. وأظنكم تلمسون كيف يجري العلم بسرعة لا يتصورها عقل، فماذا سنفعل نحن؟!

هل سننتظر حتى يأتي من يترجم لنا، ثم من ينشر؟

وتشتد لهجة حقي بصرامة عفوية وهو يتابع: أتوجه لكم بهذا الكلام حتى لا تصبح معرفتكم بالغرب الذي قدر لكم أن تعيشوا فيه معرفة واهية سطحية تدور فقط في فلك الدراسة والجلوس على المقاهي في ساعات "الزهق" والملل والشعور بالوحدة. وأنا عندما بدأت أمتلك ناصية الإيطالية استمتعت بقراءة الأدب الإيطالي بلغته سواء من مبدعيه من أصحاب الشهرة الواسعة والأساليب السهلة مثل مورافيا، أو الأصعب مثل لويجي بيرانديللو صاحب "ست شخصيات تبحث عن مؤلف" التي قدم فيها شكلًا مسرحيًا جديدًا.