يعقوب إبراهيم الذاكرة الفنية لمدينة الدرباسية

دمشق - يعقوب إبراهيم فنان تشكيلي إبن مدينة الدرباسية الغافية على الحدود التركية والحالمة بآفاق مفتوحة تزين إحداها شمالاً أضواء ماردين المرسومة كعقد فريد يزين جيد عاشقة بأسلوب تقني تشعل نار شوق في عيني عاشق لا يتعبان من التأمل والانتظار، وأخرى تتلاشى بإيقاع في لحظات تلقفه نصاً يصدر من ذاكرة محملة بالمفارقات والدلالات بوصفها علاقة وصيرورة في تحوله إلى منجز فني جديد لا كأصداء تشي بمحو المسافة الفاصلة بين الأمس واليوم، بين الزمن النائم والزمن الميقاتي، بل يلتحف مشروعاً به يقتحم إبراهيم الدروب المقفلة المسدودة فتفتح على مصاريعها أمام خطواته الطافحة بالشروع والإقدام حتى باتت سالكة تماماً له ولتجربته.

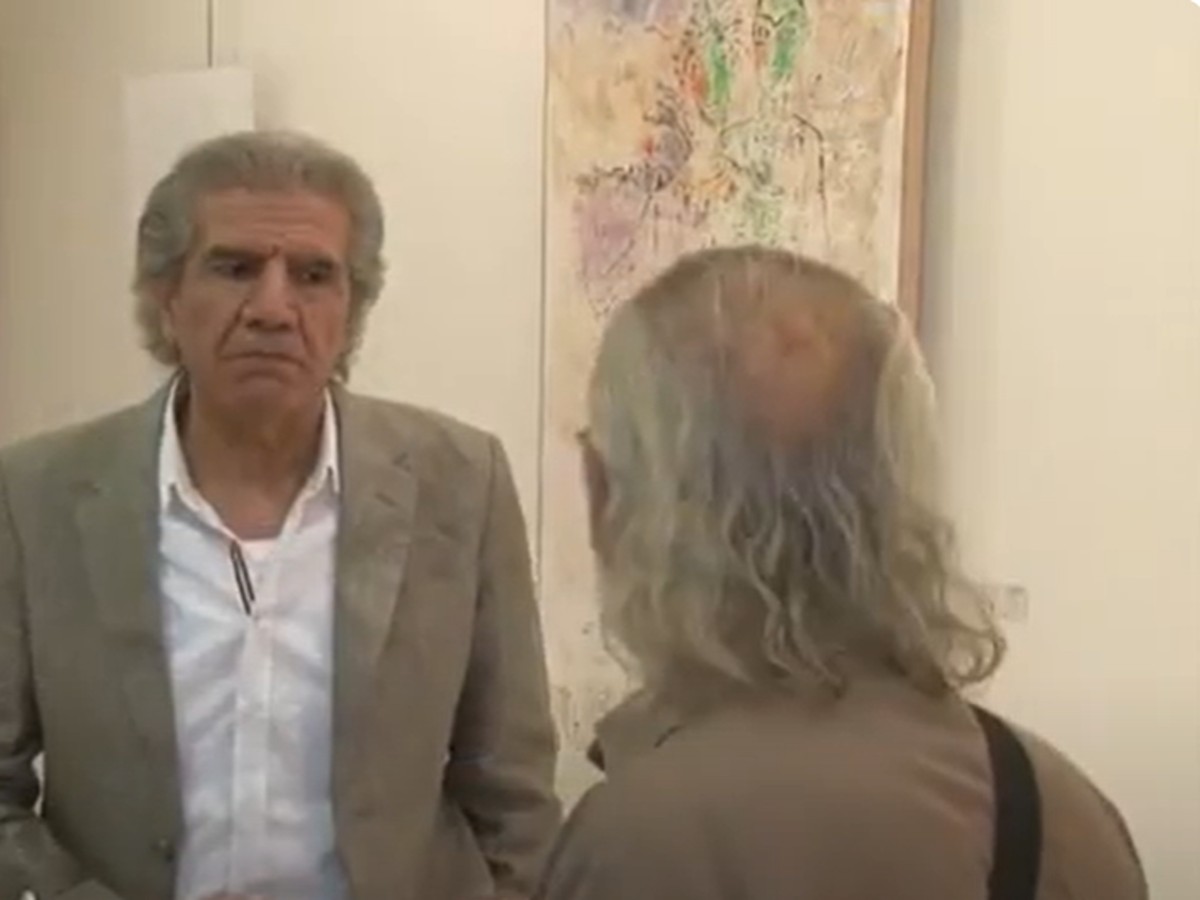

في هذه المدينة فتح يعقوب إبراهيم عينيه في عام 1956، في زمن كان يأخذ على شكل لوحة مألوفة بالواقعية والبساطة ومنها كانت الأحاسيس تتدفق على امتداد اللوحة وعرضها. لم يكن يخطر على بال أحد بأنه سيرسي مرحلة فنية في هذه المدينة النائية والنائمة، والمشدودة إلى الإنسان، بل يكاد يكون البذرة الفنية الأولى التي أنتشت في هذه المدينة. فهو يؤكد في أحد حواراته بأن المدينة التي أنجبته كانت صغيرة وفقيرة فنياً وليس فيها فنانين تشكيليين ولم تعتد على إقامة معارض ولهذا حين قدم معرضه الفني التشكيلي الأول فيها كان المعرض الأول الذي يقام فيها، بل كان معرضاً للمدينة ذاتها، ولهذا قد نستطيع اعتباره الذاكرة الفنية للدرباسية. وسنكون سعداء إذا وجدناه يثقب ذاكرته تلك ليسرد لنا ما فيها من تاريخ وتتبعات وأحداث يسردها لنا بمهارته العالية والتي ستحمل بكل تأكيد لمساته الخفيفة والغارقة في بحيرته اللونية وما تحمله من الضوء وغنائيته ومن الألم ومعطياته.

ويعدّ إبراهيم واحدا من الفنانين الذين وضعوا اللبنات الأولى في الإقلاع ببناء عمارة الفن التشكيلي في المنطقة الشمالية الشرقية لسوريا، ومنذ البدء لم يكن يفكر أن يكون فناناً وحسب، بل طمح من حينها أن يكون مغايراً ولهذا ما إن تخرج من كلية الفنون الجميلة بدمشق ولم يقبل لمتابعة الدراسات العليا فيها حتى أسرع بالرحيل إلى إيطاليا ليكمل دراساته هناك، ويتخصص بالجداريات وهذا ما أوثقت العلاقة بينه وبين الأسطورة، وهو إبن منطقة حافلة بالأساطير وغنية بها، حافلة بالملاحم وبالتاريخ كحركات بلا حدود لكشف الخصوبة عنها وعن ملامحها وبأنها أكثر الأمور غناً، فليس إعتباطاً حين إختار إبراهيم الإبحار عمقاً في هذا الجانب، فهو يدرك تماماً بأنه سيكون أمام حقول ممتدة شاقولياً في التاريخ وأفقياً في الجهات مع علمه أن هذه الجهات غير متوازية بل متقاطعة في أكثر من سماء. كما أنه يدرك بأن الطريق بقدر ما يكون جديداً واكتشافه ممتعاً بقدر ما يكون سالكاً بصعوبة، فالأمر يحتاج إلى مفاتيح خاصة تكون بوصلة الفنان في هذه الرحلة/التجربة وهو يحمل شيفراتها منذ أن اختار الجداريات لمشاريعه الدراسية في إيطاليا.

و لهذا وجد نفسه أمام مشروع عليه إنجازه، وهو جديد على نحو كبير ويستعير من الأسطورة شكلها ومن التاريخ تعتيقها فيخرج بلوحات من الوهلة الأولى ستعتقد بأنها مكتشفات تاريخية من إحدى التلال الأثرية الكثيرة المنتشرة في المنطقة، ولكنها معاصرة بلغة إبراهيم وأسلوبه وإن كان يصر بجد وحذر لتكون قريبة من القادم من التاريخ، وهذا ما جعله يظهرها أحياناً نافرة ليزيد من ذلك القرب، وليزيد من حركيتها ومن مؤثراتها الحسية، و بالتالي ليزيد من خصوصيتها حتى تأخذ أبعادها التشكيلية والتصويرية توازنها، حتى تأخذ قيمها الفنية أهميتها المطلوبة ضمن حشد جوقة ملحمية غنائية ترتفع وتهبط وفق المعزوفة السيمفونية التي يلهبها إبراهيم في صميم الأشياء وفي بناء اللوحة حتى يقترب على نحو أكثر لا من السطوح اللونية للأشياء بل من جوهرها، و بالتالي من الجانب الملحمي لها، فهو يخلق تحالفاً شديد الوثاق بين جسد اللوحة وروحها وكأنه يخلق كائناً من جسد ودم وروح لا كضرورات تكوينية لتجربة تشكيلية جديدة فحسب بل كترسيخ بوابات أخرى وجديدة لعمارة الفن التشكيلي بتداعيات ماضوية تاريخية ومعاصرة في الآن ذاته .

ويبرز الفنان السوري القيم الجمالية تلك التي تطفح بها أعماله ويفصح عنها بصرامة بها يستدرك محددات الفن ومعاييره حيناً وبالتلقائية والعفوية حيناً آخر دون أن يضع عمله ضمن منظور وظيفي ودون أن يسترشف الممكن المأخوذ بأسئلة المحتمل، ودون أن يترك أي إرتباك فيها، لا في تدرجاتها اللونية المرتبطة إلى حد كبير بموسيقاها الهادئة كروح طفل، ولا في مناخاته العاطفية كضرورة تحرير حالاتها الكثيرة والمختلفة الداخلية منها والخارجية.

وتبعاً لحركة مسكونات بياضه يقوم إبراهيم بتحمل مسؤولياته ولهذا يقوم بالتمهيد لخلق تقاليد جديدة في صياغة تجربة قائمة على عوامل أساسية خاضعة لمقاييس جمالية جديدة، فالمسألة في غاية الدقة والنمط الذي يشتغل عليه يلهب خياله، والحكاية التي يسردها ليست مقدسة وإن كانت تتبنى مفارق أسطورية، فهو يسمو بتحقيق الفعل ذاته، تخلصاً من التشيؤ الذي بات يجري في المدرك وفي اللامدرك، وفي صميم الواقع واللاواقع بل وفي لحظة التقاطع بينهما، فالرغبة التي تتلبس إبراهيم في تجليات مجازاته جارفة وغير مبالغة. رغبة تجعله ينتشل نفسه من الترحال المعتم في العتبات وتجعله حالماً بنص يتلاشى في الآفاق، فثمة تدفق للدلالات وهي ترتاد الرحاب في لاوعيها، وفي ضوء ذلك تتضح رؤيته وكذلك طرائق إنتاجه فهو الموغل في مدارات الخطاب وما يحمل من سجالات تشكل هي تلك اللحظات المنفلتة من دوائر الإمتثال وهي تمضي في محراب خاص.